Développement cognitif de l'enfant J Piaget.pptx

- 1. Le Développement cognitif de l’enfant selon Jean PIAGET Université Ferhat Abbas- Sétif Faculté de médecine Cours de résidents de deuxième année Dr Benyakhlef Khaoula Dr Lagagna Fatima Zohra Dr Heddadi Zinelaabidine

- 2. Plan I. Introduction / définitions II. Biographie de J. Piaget III. La Méthode utilisée par J. Piaget IV.La théorie de l’intelligence de J. Piaget V. Les stades de développement selon J. Piaget VI.Applications de la théorie de Piaget dans la pratique VII.Critique de la théorie de Piaget VIII.Conclusion

- 3. I. Introduction / définitions

- 4. la psychologie du développement • Classiquement, les synonymes proposés à la psychologie du développement sont psychologie de l’enfant ou psychologie génétique • La psychologie de l’enfant s’intéresse au développement de l’enfant de la naissance à l’adolescence . • La psychologie génétique, terminologie proposée par Jean Piaget, est centrée quant à elle sur l’aspect évolutif des comportements, i.e. sur leur genèse . Du fait des confusions possibles avec la génétique( l’étude de l’hérédité), cette terminologie est de moins en moins utilisée ,la terminologie psychologie du développement est la plus communément utilisée

- 5. • La psychologie du développement est la partie de la psychologie générale qui étudie l’évolution individuelle, c’est-à-dire l’ontogenèse, • Elle s’intéresse à l’individu tout au long de son développement, depuis la conception jusqu’à la fin de sa vie, tout en étudiant toutes ses modifications cognitive, biologique, motrice, perceptive, affective et sociale •Pour expliquer comment l’être humain se développe, les scientifques ont élaboré plusieurs théories . •Une théorie : se défnit comme un ensemble cohérent d’énoncés et de concepts interreliés de façon logique, elle vise à expliquer, à interpréter ou à prédire un phénomène. Une théorie est élaborée à partir de données, c’est-à-dire d’informations obtenues par la recherche et l’observation

- 6. L’approche cognitiviste L’approche cognitiviste s’intéresse particulièrement au développement de l’intelligence et des processus cognitifs tels que la perception, la mémoire et la pensée, ainsi qu’aux comportements qui en résultent. Parmi les théoriciens qui s’inscrivent dans cette approche, Jean Piaget a eu une influence déterminante sur la compréhension de l’intelligence du jeune enfant

- 8. Jean PIAGET ( 1896 – 1980 ) • Biologiste, professeur en psychologie et épistémologue suisse, connu pour ses travaux en psychologie du développement, •sa théorie opératoire de l'intelligence, et en épistémologie génétique, théorie générale de la genèse des connaissances, applicable au monde du vivant •Il a obtenu plus de 30 doctorat dans diffirentes universités à travers le monde •Il a rédigé une soixantaine de livres et plusieurs centaines d’articles •Il fondra en 1955 le centre international d’épistémologie génétique

- 9. III. La méthode utilisée par Piaget

- 10. Méthode <<Clinique >> • La méthode d’observation que Piaget utilisa pour dégager la genèse de la connaissance chez l’enfant s’inspire de l’entretien psychiatrique dont elle a gardé l’appellation clinique pour donner la « méthode clinique » •Il étudiera comment se développe et évolue le monde du réel, avec l'acquisition du mot, du chiffre, du symbole par observation directe de ses propres enfants (méthode passive) et expérimentation avec des objets précis et des dialogues avec l'enfant (méthode active). Il vérifiera ses données en généralisant sur un grand nombre d'enfants

- 11. Méthode <<Clinique >> but = mettre en évidence les raisonnements utilisés par l'enfant lorsqu'il est confronté à des situations de complexités différentes méthode mixte : observation + analyse du contenu verbal: permet d’adapter les expressions et la logique de la « situation – épreuve » aux attitudes et au vocabulaire de l’enfant: interroger des enfants de tranches d'âges successives et dégager ce qu'il y a de commun aux réponses d'un niveau donné

- 12. IV. La théorie de l’intelligence selon Piaget

- 13. • Pour Jean Piaget, l'intelligence n'est pas une faculté mentale parmi d'autres, mais une modalité d'une fonction plus générale: <<l'adaptation >> , il la définit comme l'état d'équilibre maximum entre un organisme vivant et le milieu •La théorie de Piaget est constructiviste : Piaget postule que l’être humain possède la capacité innée d’apprendre pour s’adapter à son environnement et qu’il participe activement à son développement

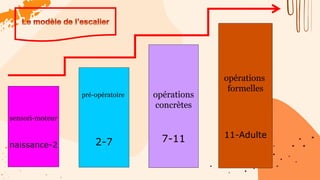

- 14. Théorie constructiviste • Les connaissances sont construites par la personne en fonction de ses actions sur le monde, la personne se construit une représentation intérieure de l’action (= schème) •Piaget cherche à expliquer les fonctions cognitives d'une complexité croissante par leurs modes successifs de formation •Le développement se déroule en stades : C’est ce que l’on peut appeler « le modèle de l’escalier » ; chaque marche correspondant à un grand progrès ( un stade bien défini )

- 15. Bases de la théorie de Piaget Les enfants ont des réactions héréditaires organiques (patrimoine biologique) Les enfants sont des apprenants actifs qui construisent du sens et du savoir pour eux- mêmes Les enfants cherchent un équilibre cognitif Les enfants cherchent à s’adapter à leurs environnements Pour s’adapter, les individus organisent leur pensée en structures de connaissance (shèmes)

- 16. Le shème de la pensée Qu’est-ce qu’un schème de pensée ? Un schème est le résultat d’une représentation (image, expériences ou concept) combiné à une action (opérations mentales, actions motrices). Les schèmes de pensées se développent avec l’expérimentation dans l’environnement, •Il existe des schèmes réflexes ( primaires) innés et opérationnels dès la naissance (ex : cris du nourrissons, réflexe d’agripper le pouce qu’on lui donne (grasping)) En se perfectionnant, ces schèmes donnent naissance aux schèmes sensori- moteur (secondaires) ex : prendre, tirer, pousser, secouer…) •L’enfant ayant atteint le stade des opérations concrètes dispose en plus de schèmes opératoires (ex : classer, sérier, dénombrer, mesurer…) •Ces schèmes sont organisés en réseaux, contenant des sous-schèmes, ce réseau peut être comparer à l’organisation de dossier avec des sous-dossiers sur un ordinateur

- 17. Assimilation et Accomodation L’assimilation : • L’assimilation consiste à nuancer un schème déjà présent chez un individu lorsque celui-ci vit une expérience. • Elle rajoute des exemples au schème sans le modifier L’accommodation : •consiste à la transformation ou le changement significatif d’un schème de pensée. • Ce changement se fait par, encore une fois, l’expérience que vit un individu. •Il se produit un changement au niveau de la structure du schème existant

- 18. Assimilation/ Accomodation Pour l'assimilation: le cheval et le chien étaient des sous-schèmes du schèmes mammifère et le zèbre était un schème en soi. Puis, l'enfant à vécu une expérience (sa mère lui a appris que le zèbre était un mammifère) ce qui a ajouté un sous- schème qui a nuancé le schème mammifère. Pour l'accommodation: l'enfant sous le schème cheval se retrouvait le cheval et le zèbre. Par expérience (sa mère lui a indiquer que le zèbre n'est pas un cheval), le zèbre est devenu un schème différent du cheval. Il y a donc eu dissociation du cheval et du zèbre pour créer un nouveau schème, soit le zèbre

- 19. •Pour Piaget, on passe constamment de l’assimilation et l’accommodation durant les processus de compréhension du monde qui nous entoure, il s’agit du processus dit d’équilibration. •Équilibration : L’enfant recherche un équilibre entre les stimulations de son environnement et ses capacités cognitives •La pensée permet un perpétuel rétablissement d’équilibre entre l’organisme et le milieu où il vit L’Adaptation et l’organisation sont essentielles à l’équilibration

- 20. V. Les stades du développement selon Piaget

- 22. • Ces stades ont 3 caractéristiques : - l’ordre de succession est constant - les acquisitions d’un âge sont intégrées dans la structure de l’âge suivant - un stade de développement correspond à un palier d’équilibre • Les stades se succèdent suivant le même ordre pour tous les enfants - l’age indiqué n’est pas une norme absolue mais un point de repère • Le passage d’un stade à l’autre est dû à une acquisition importante qui va transformer le mode de fonctionnement habituel de l’enfant (changement de comportement)

- 23. 1.Stade d’intelligence sensori-motrice de la naissance à 2 ans • Avant le langage, contacts avec le monde, par l’intermédiaire des sens et des actions (regarder, toucher, porter à la bouche) •Les actions réflexes du bébé "assimilent" de nouvelles informations à partir de son propre corps, d'objets ou de personnes, entraînant des "réactions circulaires" où le bébé cherche par répétition à retrouver les résultats de son action. •Intéressé par les conséquences de ses actes et les faire durer • Le but pour l'enfant de cette période est d'apprendre à coordonner les activités motrices (vision-préhension), la perception de soi et du monde par les activités sensorielles.

- 24. 1.Stade d’intelligence sensori-motrice de la naissance à 2 ans •C'est un stade expérimental, tâtonnant et non conceptuel, divisé en 6 sous- stades: 0 à 1 mois: Utilisation des montages réflexes. Le bébé utilise les réflexes archaïques et l'expérience entraîne une consolidation et un début d'assimilation, exp: entre deux tétées, le bébé va sucer son pouce, un coin de drap... Le schème de la succion s'élargit 1 à 4 mois: Premières habitudes: L'enfant déborde des conduites héréditaires, ce sont les premières adaptations acquises et l'apparition des premiers comportements moteurs (fixation du regard, poursuite oculaire...) 4 à 8 mois: Adaptation intentionnelle; Il y a intentionnalité dans le comportement

- 25. 1.Stade d’intelligence sensori-motrice de la naissance à 2 ans 8 à 12 mois: Coordination des schèmes secondaires; l'enfant agit sur le milieu en coordonnant vue, toucher, ouie... Il est capable de rechercher un objet, lui reconnaît sa permanence 12 à 18 mois: Meilleure appropriation du corps, L'enfant est capable d'adapter les moyens aux fins. Sa conduite paraîtra de plus en plus imprévisible, personnalisée. Il est capable de manipuler des situations, d'utiliser un objet pour en attraper un autre 18 à 24 mois: Combinaisons mentales; l’enfant passe du tâtonnement empirique à la combinaison mentale, de la découverte à l’invention, du schème moteur au schème représentatif. Le schème est devenu opératoire., l’enfant est capable de généraliser, de se représenter. Acquisitions fondamentales : l’angoisse de l’étranger •la permanence de l’objet : intègre que l’objet disparu continue à exister ( L’expérience du béret de Jean Piaget qui cachait un jouet) • l’organisation de l’espace proche qui permet à l’enfant d’organiser les déplacements de son corps

- 26. La permanence de l’objet Pour Piaget , l’enfant se rend compte de la permanence des objets par des stades successifs: 1. l’enfant n’a aucune réaction suite à la séparation d’un objet , il le cherche pas 2. l’enfant acquiert la permanence pratique 3. l’enfant cherche l’objet mais fait des << érreurs A non B >> 4. L’invention de moyens nouveaux par combinaison mentale des schèmes

- 27. 1.Stade d’intelligence sensori-motrice de la naissance à 2 ans •Vers 18 à 24 mois, début de la pensée représentative, c’est à dire avoir des représentations internes de stimuli externes; l’enfant peut penser sur les gens et les objets qui ne sont pas là – ex penser au parent absent,– se les représente en jouant (imitation)

- 28. 2.Stade pré-opératoire de 2 ans à 6/7 ans •Il y a un développement des représentations mentales internes mises en place à la fin de la période sensori- motrice : tout ce qui est construit sur un plan moteur, se construit au niveau représentatif •La communication verbale se développe •Cette période se divise en deux phases : la pensée pré- conceptuelle (de 2 ans à 4-5 ans) et la phase intuitive (de 4-5 ans à 6-7 ans)

- 29. A. Pensée pré-conceptuelle •Accès à la pensée symbolique: l’enfant peut évoquer un objet, un symbole : peut se représenter quelque chose (le signifié = ce qui est évoqué) par un signifiant (moyen employé pour le représenter), la fonction symbolique est aquise lorsqu’on obsèrve chez l’enfant ces conduites: 1. L’imitation différée: capacité à imiter des modèles en leur absence 2. Le jeu symbolique ou jeu de fiction: exp: faire semblant du dormir 3. Le dessin ou image graphique : effort d’imitation du réel. avant 4 ans ; les carrés , les rectangles, les cercles et les ellipses sont uniformément représentés par une même courbe fermée sans droites ni angles , le dessin du carret n’est correcte qu’après l’age de 4 ans 4. L’image mentale : évoquer mentalement quelque chose d’absent 5. Le langage : permet l’évocation verbale d’objets inactuels •Pensée animiste (= pensée magique) : les choses sont vivantes et douées d’intention – ex : la lune et le soleil ont un visage – la table m’a fait mal •Pensée finaliste : il pense qu’il y a une raison à toute chose – ne comprend pas les choses qui ne s’expliquent pas •Pensée artificialiste : les choses du monde sont faites par l’humain - ex les montages poussent car on a planté des cailloux

- 30. A. Pensée pré-conceptuelle La centration : Se concentre sur un aspect d’un objet, sur une dimension d’un problème (Les explications logiques impliquant l’enchaînement des causes et conséquences ne sont pas accessibles à l’enfant) Ex : un kilo de plume lui semble plus léger qu’un kilo de plomb ; un verre large rempli d’eau lui semblera moins rempli qu’un verre étroit plus haut même s’il y a la même quantité Pas d’intelligence réversible – aspect permanent de la réalité non acquis Égocentrisme: L'enfant ne peut adopter, en pensée, une autre perspective que la sienne ou adopter un autre point de vue que le sien Exp: : Un enfant malade pense que tout le monde voit la maladie et tout le monde pense comme lui (ne pense pas à dire si ne va pas bien = malaise) Il définit les choses par l’usage – ex : une auto c’est pour aller vite; maman c’est pour faire la cuisine

- 31. L’enfant doit trouver laquelle des quatre images du haut correspond à la vue qu’en a Piaget assis de l’autre côté de la table. Parce que de jeunes enfants ne peuvent pas imaginer le point de vue d’une personne de l’autre côté de la table, Piaget en concluait qu’ils étaient incapables d’empathie. Expérience des trois montagnes et conséquences sur l’empathie

- 32. B. La pensée intuitive C'est au moment de la pensée intuitive que l’enfant commence à coordonner les différentes données de l’expérience et à résoudre des problèmes à plus d’une dimension. Cette coordination conduira l'enfant de la phase symbolique ou pré-conceptuelle au seuil des opérations.

- 33. 3.Stade des opérations concrètes de 7/8 ans à 11/12 ans •L’enfant commence à envisager d’autres points de vue que le sien •Capable d’opérations mentales réversibles : à chaque action réalisée correspond une action inverse. •L’enfant a des pensées et des souvenirs des objets mais il peut effectuer des opérations mentales sur ces pensées et souvenirs •Des opérations ne sont possibles que sur du concret : a des pensées et souvenirs de voitures, nourriture, jouets et… •L’enfant a mentalement la capacité de conserver (garder à l’esprit) une quantité donnée en dépit des changements dans l’apparence d’une objet •D’où le stade des opérations concrètes

- 34. 3.Stade des opérations concrètes Lorsque l’enfant atteint ce stade, deux types d’opérations apparaissent: 1/ Les opération logico-mathématiques: il organise les quantités, les objets discontinues et il peut faire la différence entre ces éléments, leur ressemblance ou leur équivalence 2/ Les opération infra-logiques: elle porte sur les quantités continues fondées sur le voisinage et les séparation

- 35. 3.Stade des opérations concrètes Conservation de la matière est acquise vers 7-8ans (ex : boule de pâte à modeler écrasée garde le même volume que ronde) Conservation du poids vers 9-10 ans Ex : 1 kg de plume a le même poids qu’1 kg de plomb Conservation du volume (liquide) vers 11-12 ans Ex : deux verres de taille différente avec la même quantité d’eau ont le même volume d’eau • au début les enfants s’appuient sur ce qu’ils voient (comme dans les stades précédents) puis petit à petit ils commencent à formuler des règles internes sur le fonctionnement du monde qui les entoure • au final ils utilisent ces règles internes pour guider leur raisonnement plutôt que de se fier aux seules apparences.

- 36. 4.Stade des opérations formelles de 11/12 ans à l’âge adulte Peut raisonner sur l’abstrait Développe une logique formelle (peut généraliser), le raisonnement devient hypothético-déductif (peut formuler des hypothèses et les vérifier) Hypothèses développement de raisonnement conclusions généralisables éventuellement à d’autres situations abstraites ou concrètes semblables Se détache de supports pour appliquer sa pensée à des énoncés verbaux et de plus en plus abstraits Acquisitions variables selon les adolescents, tous n’arrivant pas au dernier stade de cette logique

- 37. 4.Stade des opérations formelles de 11/12 ans à l’âge adulte A ce stade les enfants peuvent être capables de prendre en compte d’autres perspectives que les leurs, même si elles ne portent pas sur des objets concrets peuvent accéder à une représentation mentale systématique des situations auxquelles ils sont confrontés L’enfant devenu adolescent peut raisonner à partir de plusieurs objets de pensée. Peut travailler sur le possible et le vraisemblable. Ce stade est donc celui de la pensée hypothético-déductive et des opérations formelles. des raisonnements hypothético-déductifs et l’établissement des relations abstraites, sont généralement maîtrisées autour de l’âge de 15 ans. À la fin de ce stade, l’adolescent peut donc, comme l’adulte, utiliser une logique formelle et abstraite. Il peut aussi se mettre à réfléchir sur des probabilités et sur des questions morales comme la justice.

- 38. VI. Applications de la théorie dans la pratique

- 39. A. La prise en charge de la douleur chez l’enfant Au stade sensori-moteur : • ne comprend pas la douleur, ne se la représente pas : douleur attribuée à l’entourage • n’a pas la notion du temps ni celle du soulagement : la douleur l’envahit •Donner à l’enfant des repères physiques (enveloppement dans les bras, succion..) •Donner des repères psycho-affectifs : doudou, parents, chants… •Échelle des visages:

- 40. Au stade de la pensée pré-opératoire : • pense que l’autre ressent la douleur comme lui (ne différencie pas sa pensée de celle des autres) – lié à l’égocentrisme • jusqu’à 5 ans ne fait pas le lien entre douleur et soulagement mais commence à mesurer l’intensité • Le rassurer, utiliser l’imaginaire pour expliquer l’effet du médicament (crème magique) •observer attentivement l’enfant pour repérer la douleur, l’évaluer fréquemment car l’enfant ne s’exprimera pas spontanément pensant que le soignant ressent la douleur comme lui A. La prise en charge de la douleur chez l’enfant

- 41. A. La prise en charge de la douleur chez l’enfant Au stade des opérations concrètes : • Peut décrire la douleur sur le plan quantitatif et qualitatif • craint l’atteinte de son corps • Fait le lien entre douleur et maladie • A besoin d’explications pour être rassuré • sait que la douleur est transitoire si elle est calmée par le soignant (car a acquis la notion d’invariant donc la douleur est réversible) • peut accéder à des concepts abstraits pour réinterpréter le vécu douloureux (techniques de relaxation)

- 42. A. La prise en charge de la douleur chez l’enfant Au stade des opérations formelles: • l’enfant peut décrire ce qu’il ressent et comprendre le lien entre processus physiologique et psychologique. • Il évalue la douleur comme un adulte • A besoin d’être rassuré sur ses craintes et écouté les explications sont nécessaires pour obtenir son adhésion au traitement et dans l’apprentissage de stratégies pour y faire face

- 43. B. L’enfant face aux soins liés à la maladie (exemple de diabète ) Au stade de la pensée pré-opératoire : • égocentrisme : pense que tout le monde voit la maladie et tout le monde pense comme lui (ne pense pas à dire si ne va pas bien = malaise) • se focalise sur un élément : réagit mal aux actes douloureux comme les injections d’insuline car n’a pas acquis le concept d’invariant (aspect permanent de la réalité) • Les mots de réconfort sont inutiles car son attention se concentre sur le moment présent et ne peut pas imaginer qu’après le soin la douleur ou l’inconfort seront terminés • utiliser des moyens préventifs (crème Emla®) et l’imaginaire • Le processus de pensée est influencé par ce que l’enfant voit ou perçoit : « si il est diabétique c’est que ses parents l’ont amené à l’hôpital et que le médecin lui a dit qu’il avait un diabète »

- 44. B. L’enfant face aux soins liés à la maladie (exemple de diabète ) Au stade de la pensée pré-opératoire : • Souhait de guérir devient guérison possible en sortant de l’hôpital : l’enfant pense qu’il est malade car il est à l’hôpital et qu’en sortant il sera guéri - Certains enfants pensent qu’ils ne sont malades qu’au moment des injections • Notion d’irréversibilité non acquise : enfant confond cause de la maladie et effets et pense alors que le traitement (du diabète) est une punition. Le concept « dû au hasard » n’est pas acquis fait appel à la pensée magique • Pensée magique: Il croit que la façon dont il voit les choses et souhaite que les événements se passent, est identique aux événements eux-mêmes. • enfant pense que s’il cesse de pleurer, ou s’il est gentil avec l’infirmière, il n’aura pas de piqûre et qu’il va guérir

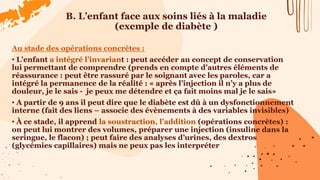

- 45. B. L’enfant face aux soins liés à la maladie (exemple de diabète ) Au stade des opérations concrètes : • L’enfant a intégré l’invariant : peut accéder au concept de conservation lui permettant de comprendre (prends en compte d’autres éléments de réassurance : peut être rassuré par le soignant avec les paroles, car a intégré la permanence de la réalité : « après l’injection il n’y a plus de douleur, je le sais - je peux me détendre et ça fait moins mal je le sais» • A partir de 9 ans il peut dire que le diabète est dû à un dysfonctionnement interne (fait des liens – associe des évènements à des variables invisibles) • À ce stade, il apprend la soustraction, l’addition (opérations concrètes) : on peut lui montrer des volumes, préparer une injection (insuline dans la seringue, le flacon) ; peut faire des analyses d’urines, des dextros (glycémies capillaires) mais ne peux pas les interpréter

- 46. B. L’enfant face aux soins liés à la maladie (exemple de diabète ) Au stade des opérations formelles: • comprend la correspondance entre le taux de sucre dans le sang (glycémie) et les unités d’insuline à injecter • Peut apprendre à adapter son traitement, faire ses analyses et les interpréter répétition des soins quotidiens introduit la notion de chronicité : pas acquise avant l’age de 16 ans , l’enfant ne peut comprendre qu’il est malade pour sa vie • Avant l’age de 16 ans seuls les repères temporels et ponctuels ont du sens pour l’enfant : tu auras toujours du diabète quand ce sera les vacances, quand ce sera ton anniversaire…

- 47. VII. Critiques de la théorie de Piaget

- 48. Malgré le fait que Piaget a fait preuve d’inventivité extraordinaire dans ses expériences et qu’il a réussi à mettre en place un tableau complet des transformations cognitives, on peut tout de même émettre certaines critiques de sa théorie : PIAGET a basé le développement intellectuel de l’enfant sur sa relation avec les objets, et a délaissé l’aspect social et l’aspect affectif du développement. Il n’y a pas d’unicité entre tous les enfants par rapport à leur développement ; les développements intra-stades ne se font pas dans le même ordre chez tous les enfants. La théorie de Piaget avec ses stades successifs est sujette à controverse. D’une certaine façon elle a rencontré un grand succès, cependant les chercheurs considèrent aujourd’hui que le début de développement de chaque stade est plus précoce et continu que ne le pensait Piaget.

- 49. Selon Piaget et son « modèle de l’escalier », il faut attendre l’âge de 7 ans environ, c’est-à-dire l’entrée à l’école élémentaire, l’âge de raison, pour que l’enfant atteigne le stade (la « marche ») qui correspond au concept de nombre; Pour le prouver, Piaget plaçait l’enfant face à deux rangées de jetons en nombre égal, mais de longueurs différentes selon l’écartement des jetons. Dans cette situation, le jeune enfant considère, jusqu’à 7 ans, qu’il y a plus de jetons là où c’est plus long. Cette réponse verbale est une erreur d’intuition perceptive (longueur égale nombre) qui révèle, selon Piaget, que l’enfant d’école maternelle n’a pas encore acquis le concept de nombre (c’est-à-dire sa structure logicomathématique). Remise en cause du modèle de l’escalier

- 50. Mais, après Piaget, Jacques Mehler et Tom Bever ont montré que les enfants réussissent dès 2 ans la tâche si, par exemple, on remplace les jetons par des nombres inégaux de bonbons [14]. Ils optent en effet pour la rangée qui contient le plus de bonbons, au détriment de l’autre, plus longue. L’émotion et la gourmandise: puisqu’il s’agit alors de manger le plus grand nombre de bonbons, rendent ainsi le jeune enfant « mathématicien » et lui font en quelque sorte sauter la marche ou le stade d’intuition perceptive de Piaget ! C’est, du point de vue cognitif, une « cheminée d’accélération foudroyante » (pour reprendre l’expression de Michel Serres). La recherche sur les capacités numériques précoces est allée plus loin encore en découvrant la naissance du nombre chez le bébé avant le langage, c’est-à-dire avant l’âge de 2 ans

- 51. Conclusion •La fonction de l’intelligence selon Piaget est de faciliter l’adaptation de l’individu à l’environnement et les connaissances sont construites par l’individu en fonction de son action sur le monde (constructivisme) •La connaissance du développement cognitif de l’enfant permet d’offrir une prise en charge adaptée à ses capacités cognitives •Le soignant qui exerce auprès d’enfant, soit en structure d’accueil (crèche), soit à l’hôpital doit tenir compte de ce développement cognitif : ceci pour comprendre la manière dont l’enfant perçoit le monde et sur lequel cet enfant va agir

- 52. Références •La psychologie de l’enfant Jean Piaget •L’intelligence du bébé: K. Durand, R. Lécuyer ; EMC de pédopsychiatrie •Développement cognitif de l’enfant : O. Houdé

- 53. Thank You!

Notes de l'éditeur

- #9: épistémologie génétique (psychologie de la genèse et du devenir de l'intelligence:explique l’aquisition de la connaissance chez l’enfant comme étant une construction)

![Mais, après Piaget, Jacques Mehler et Tom Bever ont montré que

les enfants réussissent dès 2 ans la tâche si, par exemple, on

remplace les jetons par des nombres inégaux de bonbons [14]. Ils

optent en effet pour la rangée qui contient le plus de bonbons, au

détriment de l’autre, plus longue.

L’émotion et la gourmandise: puisqu’il s’agit alors de manger le

plus grand nombre de bonbons, rendent ainsi le jeune enfant «

mathématicien » et lui font en quelque sorte sauter la marche ou le

stade d’intuition perceptive de Piaget ! C’est, du point de vue

cognitif, une « cheminée d’accélération foudroyante » (pour

reprendre l’expression de Michel Serres).

La recherche sur les capacités numériques précoces est allée

plus loin encore en découvrant la naissance du nombre chez le

bébé avant le langage, c’est-à-dire avant l’âge de 2 ans](https://image.slidesharecdn.com/dveloppementcognitifdelenfantjpiaget-220924110446-bcda6dc4/85/Developpement-cognitif-de-l-enfant-J-Piaget-pptx-50-320.jpg)