L’architecture mozabites

- 1. Université Farhat Abbas –Setif- Faculté des Sciences de L’Ingénieur Département d’ Architecture L’Architecture Mozabites

- 2. Plan de travail: Introduction Aperçu historique Les ville de la vallée de M’zab: Ghardaïa ,Beni Izguen ,Al attef ,M’lika ,Bounoura ,Guerrara ,Beriane. La vie communautaire : la maison ,la mosquée ,le marché et le système de partage des eaux. La structure urbaine. Les caractéristiques architecturaux: le site , la géométrie , l’arc , les remparts , l’esthétique . Les matériaux de construction. Le climat. Conclusion.

- 3. Introduction La vallée du M'zab comporte sept ksours* édifiés au XIème siècle. Cinq Ksours sont bâtis selon la même inspiration et organisés dans la même économie et la même élégance : Ghardaïa, Béni Isguen, M’lika, El Atteuf et Bou Noura. Cependant, ils ont chacun un caractère particulier et une histoire singulière. Leur harmonie architecturale est un choix de couleurs très discipliné continue encore de nos jours à faire l’objet de beaucoup d’ admiration de la part des visiteurs étrangers. Ces ksours ont d'ailleurs attiré dans le passé de nombreux architectes de renom tels que Le Corbusier, Ravereau, Pouillon ….etc. *Ksour (pluriel de Kasr) : établissement humain vernaculaire et millénaire typique du sud algérien situé dans un climat extrême. Référence : Elément de la conception architecturale-Auteur : Said MAZOUZ. www.ghardaiatourisme.free.com

- 4. La vallée du M’zab se situe à 600 km au sud d’Alger, dans un site extrêmement hostile*.Elle est peuplée principalement par les « Beni M’zab » qui font partie du groupe ethnique berbère Zenata, qui ont été rejoints au IXème siècle par les populations ibadhites originaires d’Orient et du Maghreb. La doctrine ibadhite ou mozabites est à l’origine de la formation de la communauté mozabite et de la création de Ghardaïa et des villes qui l’entourent. Elle a façonné leur mode de vie , leur mode de pensée, leur idéal social , culturel et politique. Aperçu historique hostile :qui manifeste de l'agressivité Synonyme: malveillant Référence : OPVM de Ghardaïa. Encyclopédie d’Encarta 2007

- 5. Bien avant le démantèlement de leurs forteresses *, les Ibadites prévoyants avaient choisi une région encore plus isolée du Sahara : la Chebka du M'Zab. Le nom de Chebka, qui signifie filet, fait allusion aux montagnes et ravins qui la cernent de tous les côtés. Son sol est absolument stérile. Les rochers, d'une teinte brune, paraissent à certains endroits noircis par un incendie. Les Mozabites construisirent alors 7 ksours qui devinrent les joyaux de cette vallée. Référence : OPVM de Ghardaïa. Encyclopédie d’Encarta 2007 Forteresse: lieu doté de constructions et de défenses militaires et destiné à protéger une ville ou une région

- 6. Les Ksours : sont généralement dressés sur des sols rocailleux dans un but d’auto défense et aussi pour la préservation des ressources hydrauliques et des sols fertiles. Le Ksar peut être décrit comme un tissu urbain circonscrit par des murs fortifiés. L’unité parait surtout dans la localisation, le procédé de construction, commençant avec le point le plus haut sur la colline , le modèle d’organisation des rues en est la solution climatique . Référence : Elément de la conception architecturale-Auteur : Said MAZOUZ.

- 7. Ksar GHARDAIA Ksar BOUNOURA Ksar MELIKA Ksar AL ATTEF Ksar BENI IZGUEN Vers Ksar BERRIANE Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 8. Les Ksour Al attef Ghardaïa Beni Izguen M’lika Bounoura Gurrara Berian.

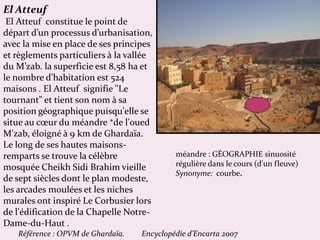

- 9. El Atteuf El Atteuf constitue le point de départ d’un processus d’urbanisation, avec la mise en place de ses principes et règlements particuliers à la vallée du M’zab. la superficie est 8,58 ha et le nombre d’habitation est 524 maisons . El Atteuf signifie "Le tournant" et tient son nom à sa position géographique puisqu'elle se situe au cœur du méandre *de l'oued M'zab, éloigné à 9 km de Ghardaïa. Le long de ses hautes maisons- remparts se trouve la célèbre mosquée Cheikh Sidi Brahim vieille de sept siècles dont le plan modeste, les arcades moulées et les niches murales ont inspiré Le Corbusier lors de l'édification de la Chapelle Notre- Dame-du-Haut . Référence : OPVM de Ghardaïa. Encyclopédie d’Encarta 2007 méandre : GÉOGRAPHIE sinuosité régulière dans le cours (d'un fleuve) Synonyme: courbe.

- 10. Ghardaïa Appelée aussi ‘’La perle des oasis , Ghardaïa est située en amont de la vallée du M’zab et est organisée autour d’une colline. Sa superficie totale est estimée à 29.6 ha et le nombre d’habitations est de 1806 maisons. Ghardaïa est la ville la plus étendue du M’zab où se manifeste la plus importante concentration d’équipements et d’infrastructures. Elle présente une configuration géométrique radioconcentrique presque parfaite marquée par des rues toutes montantes et gravissantes pour converger en fin de parcours vers la grande mosquée. Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 11. Les cimetières de Ghardaïa Le Ksar de Ghardaïa est entouré de plusieurs cimetières , qui demeurent à ce jour les seuls espaces non touchés par les opérations d’extension urbaine. Chaque cimetière dispose de sa mosquée et d’espace de prière à ciel ouvert (M’çalla) ainsi que de nombreuses tombes d’illustres savants et hommes de culte. Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 12. L’oasis : la palmeraie de Ghardaïa située en amont du Ksar constitue un véritable poumon et régulateur du système écologique et bioclimatique. Elle était considérée par le passé comme une seconde ville d’été . Elle est surplombée de tous les côtés par une série de tours de guet qui permettent de communiquer avec les autres Ksours lors de danger comme les crues par exemple Référence : OPVM de Ghardaïa. www.yamnarthusbertrand.org.

- 13. Beni Izguen Le Ksar de Beni Izguen se situe sur le flanc d’un piton* à équidistance entre le Ksar de M’lika et celui de Bounoura. Il compte deux portes principales situées au Nord et au Sud ainsi que trois autres portillons menant aux différentes cimetières . Toutes les rues aboutissent en fin de parcours à la place du marché. La superficie totale de ce Ksar est estimée à 16.5 ha et le nombre total de ses habitations est de 1010 maisons. Référence : OPVM de Ghardaïa. Piton: GÉOGRAPHIE sommet de montagne pointu et isolé Synonyme: pic un piton volcanique Encyclopédie d’Encarta 2007

- 14. Les remparts de Beni Izguen La ville de Beni Izguen est ceinturée par une grande muraille de 1525m de longueur et de 3m de hauteur en moyenne avec une épaisseur pouvant atteindre 1 m . Construit au quatorzième siècle, le rempart de Beni Izguen n’ atteint sa forme actuelle qu’a l’issue de la dernière extension en 1880. Le rempart est parsemé de tours de guet dont la plus grande est Bordj Boulila et de deux portes principales Est et Ouest ainsi que trois autres portillons. Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 15. Bordj Boulila : est une tour de garde qui fait partie intégrante du système défensif du Ksar de Beni Izguen. Elle est située sur le point le plus haut du site, elle permet a partir de sa terrasse , une vue panoramique sur le ksar de Ghardaïa et sa palmeraie ainsi que le ksar de M’lika . Cette tour constitue le passage traditionnelle incontournable de tous les visiteurs de Beni Izguen . Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 16. La conception de Bordj Boulila Bordj Boulila se compose de quatre étages qui forment chacun une salle munie de meurtrières . Les étages sont accessibles par des escaliers étroits dont les marches sont de hauteurs variables. Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 17. M’lika M’lika (La Reine) la cité majestueuse du M’zab, se situe à équidistance entre Ghardaïa et Béni Isguene. Sa superficie totale est de 7 ha et le nombre d’habitation est de 427 maisons. Le périmètre de la ville est défini par de hautes maisons qui font office de rempart. Son cimetière accueille les tombes de Cheikh Sidi Aissa . Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 18. Bou Noura Bou Noura (La lumineuse) est située à 4 kilomètres de Ghardaïa. Le front de Bou Noura constitue la limites physique du Ksar de son côté Ouest . Il forme une ceinture de maisons et d’édifices communautaire avec entre autre , la maison du Ksar , la maison de fraction(famille de même descendance), la maison Timsridine(conseil féminin qui est chargé de la garantie de la doctrine Ibadhite et de différentes tâches spécifique) et le puits, prolongé depuis l’oued en forme de tour qui permet aux habitants de s’approvisionner en eau à partir du Ksar forment une unité défensive Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 19. Guerrara A sa fondation le Ksar de Guerrara jouissait d’une parfaite autonomie et disposait du premier noyau du Ksar qui a duré prés de 40 ans. C’est durant cette période qu’ont été édifiés les remparts et la mosquée dont le minaret n’a été érigé qu’en 1670. La région recelait de vastes terres riches en eaux. Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 20. Berriane Le Ksar de Berriane est le septième et dernier Ksar de la lignée des Ksours du M’zab. Il est implanté sur un monticule rocheux isolé avec une superficie totale estimée à 27ha. Les constructions s’étirent en gradins de haut en bas et couvrent l’ensemble du monticule. Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 21. La vie communautaire : La maison La mosquée Le marché Le système de partage des eaux

- 22. La maison mozabite La maison du M’zab est caractérisée par sa simplicité et sa fonctionnalité. Elle ne comporte aucun signe extérieur de richesse par principe d’égalité et de solidarité sociale. La maison se compose de deux niveaux et d’une terrasse accessible. Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 23. Niveau bas de la maison : La maison est articulée à l'espace public (la rue) par une entrée en chicane ou "skiffa« ,conçue pour préserver l'intimité du groupe des regards étrangers. L’entrée est marquée par un seuil (Atba). L’ accès préserve l’intimité de la famille et débouche sur le centre de la maison ,espace où se déroulent toutes les activités domestiques. Référence: OPVM de Ghardaïa. Le M’zab une leçon d’architecture_ André Ravéreau_

- 24. Niveau supérieur : Il dispose de plusieurs petites pièces destinées à des fonctions diverses Les maisons sont centrées sur elles mêmes , fermées sur l’extérieur, mais ouvertes vers le ciel par l’intermédiaire du patio, notamment pour des raison symboliques et climatiques. Le patio (cour centrale ) est recouvert par un ‘’ Chebek’’ avec une ouverture modérée sur le ciel. Référence: OPVM de Ghardaïa. Le M’zab une leçon d’architecture_ André Ravéreau_

- 25. Plan de R-D-C.Plan de R-D-C.Plan d’étagePlan d’étage La maison traditionnelle à l’intérieur de ksarLa maison traditionnelle à l’intérieur de ksar

- 26. La maison traditionnelle à l’intérieur de laLa maison traditionnelle à l’intérieur de la palmeraie

- 27. La maison Mozabite se divise en zones de lumière et d’ombre selon la pénétration de la lumière à travers des ouvertures. L’orientation est la même pour toutes les maisons. L’orientation des maisonsL’orientation des maisons ZoneZone d’ombred’ombre Zone deZone de lumièrelumière Bit Wes t edd ar SMT Ajmir Tizefri Ajmir Bit Bit Tighargha rt Ikoumar Laali Bit

- 28. L'escalier Les escaliers du M'ZAB, utilisent souvent les angles . Ils sont étroits et d'une seule volée, car les étages ne sont pas élevés . Référence: Le M’zab une leçon d’architecture_ André Ravéreau_

- 29. Les volées sont courtes , les marches sont hautes de 20 à 25 cm. IlsLes volées sont courtes , les marches sont hautes de 20 à 25 cm. Ils comportent 8 à 10 marches. On remarque souvent l’existence de deuxcomportent 8 à 10 marches. On remarque souvent l’existence de deux escaliers :escaliers : L’un féminin et familialeL’un féminin et familiale L’autre en communication direct avecL’autre en communication direct avec lala skiffaskiffa, offrant un accès à l’étage et qui, offrant un accès à l’étage et qui évite la vue surévite la vue sur ouastouast eddar.eddar.

- 30. Au M’Zab, on trouve deux types de maisons :Au M’Zab, on trouve deux types de maisons : Et celle de leursEt celle de leurs palmeraies ou la maison d’étépalmeraies ou la maison d’été Les types de maisonsLes types de maisonsLes types de maisonsLes types de maisons Celle qui est intégrée au tissuCelle qui est intégrée au tissu urbain des villes de la pentapoleurbain des villes de la pentapole

- 31. La mosquée: Lieu de culte de tous les Mozabites, la mosquée porte une signification particulière chez les habitants du M'zab. Toujours située sur le sommet la mosquée s’agrandit avec l’évolution des besoins de la population , en s’intégrant parfaitement dans le paysage. La mosquée est construite de manière à donner une impression de continuité esthétique pour celui qui l’aperçoit de loin elle sert aussi de lieu de rencontre, de dépôt et de Madrassa. Référence : OPVM de Ghardaïa. www.ghardaiatourisme.free.com

- 32. La mosquée du M’zab est conçue de manière très simple. Les arcs des portiques sont à même la hauteur du passage d'un homme et les travées ont la largeur suffisante pour la prosternation. Cette proportion correspond donc à la taille humaine. Référence: OPVM de Ghardaïa. Le M’zab une leçon d’architecture_ André Ravéreau_ L’absence des éléments décoratifs est apparente dans la mosquéeL’absence des éléments décoratifs est apparente dans la mosquée

- 33. Mosquée de Sidi Ibrahim à Al Atteuf. Mosquée de M’lika Le minaret Référence : OPVM de Ghardaïa

- 34. Le marché du M’zab les premiers habitants de la vallée du M’zab vivaient essentiellement de l’agriculture. Les échanges commerciaux avec les communautés des régions avoisinantes se sont développés en créant un véritable centre de transit et de commerce caravanier entre le Sud (allant jusqu’aux pays africains) et le Nord. Ce savoir faire en matière de commerce a fait que chaque ville possède sa propre place de marché. Référence : OPVM de Ghardaïa. www.ghardaiatourisme.free.com

- 35. Le marché de Ghardaïa La place du marché de Ghardaïa est située à la périphérie Sud-ouest du Ksar . Fréquentée jadis par des commerçants caravaniers venus des territoires lointains , cette place demeure encore le marché le plus important et le plus dynamique de toute la région. Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 36. Le marché à la criée Appelé aussi « Souk » la place du marché de Beni Izguen se trouve loin du centre du Ksar . Elle est de forme triangulaire et d’une superficie de 806 m2. La particularité de cette place est indéniablement la vente aux enchères à la criée. Les transactions commerciales se déroulent sous le contrôle vigilant des membres de l’assemblée des Azzaba (conseil d’hommes de religion). Référence : OPVM de Ghardaïa. www.ghardaiatourisme.free.com

- 37. Le système de partage des eaux Mis en place, il y a plus de sept siècles, le système de partage des eaux de crue se trouve au fond de la palmeraie, à environ 4 km à l’ouest du Ksar de Ghardaïa. Les eaux de crues sont canalisées depuis le bassin versant de l’Oued M’zab qui s’étend en amont sur plusieurs centaines de kilomètres. Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 38. Le grand barrage de Beni Izguen Construit au seizième siècle le grand barrage de Beni Izguen, appelé Ahras, est long de 430 m et large de 3 m, avec une hauteur moyenne de 8 mètres. Le barrage est subdivisé en deux parties essentielles : La première partie : est composée du déversoir et du distributeur légèrement incliné dans le sens de la longueur sur 77 m . Le long du déversoir, sont installées verticalement 74 mètres de pierres pour briser la vitesse du courant des eaux. La deuxième partie : constitue le réservoir naturel qui permet l’alimentation de la nappe phréatique . Il s’agit de deux puits creusés au niveau du barrage qui facilitent et accélèrent l’approvisionnement de la nappe et diminuent ainsi l’effet d’évaporation, surtout en période estivale. Référence : OPVM de Ghardaïa. www.ghardaiatourisme.free.com

- 39. Amlaga Est le premier ouvrage hydraulique édifié, dont la fonction consiste à ralentir la vitesse des eaux de crue pour les distribuer ensuite vers l’irrigation des jardins. Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 40. Le partage des eaux vers les jardins est conçu selon un système composé de trois principaux canaux souterrains équipés de foggaras d’aération qui permettent l’accès pour leur nettoyage. Référence : OPVM de Ghardaïa. Chacun de ces canaux débouche dans une ruelle – canal au niveau de la palmeraie, permettant à l’eau de crue d’atteindre les jardins à travers des fentes minutieusement dimensionnées par rapport au nombre de palmeraies et à la surface irriguée. Il faut signaler que la palmeraie qui est une oasis artificielle doit son existence grâce à ce système efficace et ingénieux. L’irrigation des jardins :

- 41. La structure urbaine : L’organisation du tissu urbain est basée sur un tissu de ruelles imbriquées. Celles-ci semblent avoir des orientations différentes . Mais un examen plus attentif des divers tracés, notamment à Ghardaïa et Beni Isguen , montre que deux axes principaux semblent prévaloir , notamment : l’axe Est Ouest pour la majorité des rues principales et l’axe Nord – Sud pour les ruelles et les impasses. Référence : élément de la conception architecturale-Auteur : Said MAZOUZ.

- 42. La hiérarchie spatiale est améliorée par une hiérarchie d’éclairement naturel. Les rues principales sont plus éclairées. Les rues secondaires et les impasses donnent une sensation d’intimité aux habitants. L’associativité des parcelles Référence : élément de la conception architecturale-Auteur : Said MAZOUZ. L’organisation décrite ci-dessus est réalisée sous forme de blocs pouvant être partagés en parcelles qui sont de type associatif. Cette organisation compacte du Ksar est produit au moyen d’un modèle de rues imbriquées caractérisées par un ensemble de variations complexes : défensives, économiques, sociale et climatiques .

- 43. Ruelles de Ghardaïa Passage entre deux ruelles à Beni Izguen Ruelles de Beni Isguen Référence: OPVM de Ghardaïa. Le M’zab une leçon d’architecture_ André Ravéreau_

- 44. La place du marché à Beni IzguenLa place du marché à Beni Izguen Ghardaïa-vue aérienne-Ghardaïa-vue aérienne- La place du marché à GhardaïaLa place du marché à Ghardaïa Référence : www.yamnarthusbertrand.org.

- 45. L e s i t e Les mozabites ont préféré s'établir sur un piton pour être a la fois à l'abri des attaques militaires et des regards, ce qui assure leur sécurité et leur intimité. Ainsi M’lika est juchée sur une colline , Ghardaïa sur son piton. Référence: OPVM de Ghardaïa. Le M’zab une leçon d’architecture_ André Ravéreau_

- 46. G é o m é t r i e A leur arrivée au M’zab, les Ibadites ne se sont pas enfermés dans l'exactitude de l'angle à 90°. Ils ont cherché la liberté géométrique, en s’appuyant principalement sur l'appréciation visuelle. Cet aspect d’appréciation ressort dans la plupart des constructions mozabites comme on peut le constater sur ces images. Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 47. L’ A r c L’ arc est un élément majeur de la structure de maçonnerie dans le style d'architecture mozabite. Les arcs des mosquées sont de la même forme que ceux des maisons ou des édifices publics : ni plus réguliers, ni plus haut, ni plus ornés. Référence : OPVM de Ghardaïa.

- 48. L e s r e m p a r t s La ville fut fortifiée par de grand remparts qui l’avaient sauvegardé des rezzous (les raids des pillards), et qui semblent aujourd’hui l’a préservé de la détérioration du temps.

- 49. L'esthétique La loi morale du M'ZAB est une loi d'économie de la matière. C’est une valeur sociale appliquée à l'ensemble des comportements de la société. On juge l'esthétique suivant : -L'équilibre de la matière ; nature et besoin, -Dans le respect des lois et des traditions. La référence : OPVM de Ghardaïa.

- 50. Les matériaux de construction • Les matériaux de construction sont des matériaux naturels : • Le toub : ce sont des briques d'argile, fabriquées très facilement sur le chantier de construction, séché au soleil. Le toub a une excellente qualité exothermique. • Le timchent : c'est une sorte de plâtre obtenu après quelques heures de cuisson de gypse local. Il sert à faire les joints entre les briques et les pierres. Comme la terre, il peut être manié à la main, sans truelle. Lui aussi a des qualités exothermiques.

- 51. • Le palmier : c'est avec son bois que l'on fabrique des portes et des poutres. Le palmier est l'arbre dont toute partie a son utilité dans le M'zab : ainsi les branchettes du dattier séchées et débarrassés de ses fruits est employé pour l'application des enduits sur les murs. Quelque soit le climat extérieur, la température des pièces de la maison varie très peu, grâce aux murs de toub et de timchent. Cette qualité des constructions en terre, suscite de plus en plus l'intérêt de l’architecture moderne.

- 52. • Le climat : • Il est caractérisé par la sécheresse et d'importants écarts de température entre le jour et la nuit, entre l'hiver et l'été. • Des vents de sable venant du sud- ouest accentuent périodiquement la sécheresse du climat. Ils sont particulièrement fréquents et violents à la fin de l’hiver et au début du printemps.

- 53. La vallée du M’zab : patrimoine mondial de l’UNISCO depuis 1982 Les monuments et sites ayants permis le classement de la vallée du Mzab au Patrimoine Mondial de l'Unesco sont : - les ksours - les maisons traditionnelles - les mosquées - les minarets - les aires de prières et mausolées - les remparts - les tours - les systèmes de partage des eaux - les barrages - les palmeraies - les puits traditionnels L'UNESCO décrit le M’zab en ces termes : « Le paysage de la vallée du M'Zab, créé au Xème siècle par les Ibadites autour de leurs cinq ksours, ou villages fortifiés, semble être resté intact. Simple, fonctionnelle et parfaitement adaptée à l'environnement, l'architecture du M'Zab a été conçue pour la vie en communauté, tout en respectant les structures familiales. C'est une source d'inspiration pour les urbanistes d'aujourd'hui. »

- 54. Le voyage d’étude que nous avons effectué à Ghardaïa, nous aura permis de vérifier l’ensemble des hypothèses émises dans les différents cours. Nous avons pu constater comment cette architecture si particulière a pu survivre au temps. Cela nous a permis aussi de relever ses principale caractéristiques, à savoir : Conclusion.

- 55. - L’implantation : toute architecture devant être située(choix du site et mode d’occupation du sol). Les Mozabites ont toujours préféré s'établir sur un piton question de sécurité et d’intimité. - La fonction : l’architecture étant faite pour les habitants (l’organisation spatiale et les facteurs qui l’on déterminé). Les habitants du M’zab gardent leur organisation spatiale aussi bien à l’intérieur de la maison qu’à l’extérieur. - La construction : l’architecture doit être parfaitement réalisée (techniques et matériaux de construction). Au M’zab, l’arc et la géométrie et matériaux de construction locaux sont particulièrement dominants comme on a pu le constater précédemment. - L’émotion : sans laquelle il ne peut exister d’architecture (la dimension esthétique style et motifs d’ornementation). La loi morale du M'ZAB est une loi d'économie de la matière. L’esthétique s’inscrit dans cette approche.

- 56. Merci pour votre attention