Проблемы недропользования. 2017. Выпуск 1 (12).

- 1. Сетевое периодическое научное издание ISSN 2313-1586 Выпуск 1 Екатеринбург 2017 16+

- 2. Сетевое периодическое научное издание ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ Учредитель – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения РАН № государственной регистрации Эл № ФС77-56413 от 11.12.2013 Выходит 4 раза в год только в электронном виде РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: С.В. Корнилков, д.т.н., проф., директор ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург - главный редактор В.М. Аленичев, д.т.н., проф., г.н.с., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург – зам. главного редактора Члены редакционной коллегии: Н.Ю. Антонинова, к.т.н., заведующая лабораторией ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург А.А. Барях, д.т.н., проф., директор ГИ УрО РАН, г. Пермь Н.Г. Валиев, д.т.н., проф., проректор по науке УГГУ, г. Екатеринбург С.Д. Викторов, д.т.н., проф., заместитель директора ИПКОН РАН, г. Москва С.Е. Гавришев, д.т.н., проф., директор ИГД и Т, МГТУ, г. Магнитогорск А.В. Глебов, к.т.н., заместитель директора ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург С.Н. Жариков, к.т.н., с.н.с., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург А.Г. Журавлев, к.т.н., с.н.с., ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург В.С. Коваленко, д.т.н., проф., заведующий кафедрой МГГУ, г. Москва В.А. Коротеев, д.т.н., проф., академик, советник РАН ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург М.В. Курленя, д.т.н., проф., академик, директор ИГД СО РАН, г. Новосибирск С.В. Лукичев, д.т.н., проф., заместитель директора ГоИ КНЦ РАН, г. Апатиты В.В. Мельник, к.т.н., заведующий лабораторией ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург И.Ю. Рассказов, д.т.н., директор ИГД ДВО РАН, г. Хабаровск И.В. Соколов, д.т.н., заведующий лабораторией ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург С.М. Ткач, д.т.н., директор ИГДС СО РАН, г. Якутск С.И. Фомин, д.т.н., проф. кафедры, НМСУ «Горный», г. Санкт-Петербург А.В. Яковлев, к.т.н., заведующий лабораторией ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург В.Л. Яковлев, д.т.н., проф., чл.-корр., советник РАН, ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург Издатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения РАН Все статьи проходят обязательное рецензирование Адрес редакции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, тел. (343)350-35-62 Сайт издания: trud.igduran.ru Выпускающий редактор: О.В. Падучева Редактор: О.А. Истомина Компьютерный набор и верстка: Т.Н. Инякина, Т.Г. Петрова Верстка сайта: М.В. Яковлев 16+

- 3. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ № 1, 2017 г. 3С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Уважаемые читатели! 28 - 30 марта 2016 г. Институтом горного дела УрО РАН была проведена юбилей- ная X Всероссийская молодежная научно-практическая конференция по проблемам недропользования с участием иностранных ученых. В работе конференции приняли участие более 70 человек, представляющих 14 академических, отраслевых и учебных институтов, производственных предприятий России: Горный Институт КНЦ РАН, г. Апатиты, Мурманская обл.; Национальный ми- нерально-сырьевой университет "Горный", Санкт-Петербург; ИГД УрО РАН, Екатерин- бург; Самарский государственный технический университет; Томский Политехнический университет; Институт геомеханики и освоения недр НАН КР, Кыргызстан, г. Бишкек; Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург; ООО «Нитро-Техно- логии Саяны», Красноярский край, г. Красноярск; ИГД ДВО РАН, г. Хабаровск; ГВУЗ «Национальный горный университет», Украина, г. Днепропетровск; ИГД СО РАН, г. Новосибирск; АО «Ковдорский ГОК», г. Апатиты; ЕвроХим – АО «Ковдорский ГОК», г. Апатиты; Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург. Регламент конференции включал в себя научную школу для молодых ученых и работу общей секции («Геотехнология, геоэкология, геоэкономика» и «Геомеханика, разрушение горных пород»). На протяжении всей работы конференции был организован телемост с Горным институтом КНЦ РАН. Научная школа для молодых ученых по основным направлениям исследований, обсуждаемым в рамках программы конференции (геотехнология, геомеханика, геоэко- логия, геофизика, геология, основные тенденции развития горной промышленности в России), организована в виде лекционных докладов ведущих специалистов Уральского отделения РАН и КНЦ РАН. Были заслушаны выступления член-корр. РАН Яковлева В.Л.; д.т.н., проф. Корнилкова С.В. (Институт горного дела УрО РАН); д.т.н. Селиванова Е.Н. (Институт металлургии УрО РАН); акад. РАН Вотякова С.Л.; к.т.н. Наговицына О.В. (Горный институт Кольского научного центра РАН). В работе общих секций «Геотехнология, геоэкология, геоэкономика» и «Геомеха- ника, разрушение горных пород» приняли участие около 60 молодых специалистов ор- ганизаций и предприятий горного профиля Екатеринбурга, Апатитов и других городов Российской Федерации и ближнего зарубежья. Было заслушано около 50 докладов на следующие темы: • развитие безлюдной добычи минерального сырья; • проветривание шахт и кондиционирование рудничного воздуха; • проблемы устойчивости бортов карьеров; • проблемы выбора вида карьерного транспорта; • новые методы комплексной переработки золошлакового материала; • исследования фрактальных характеристик на контуре подземных горных выработок. Были затронуты и другие темы, касающиеся добычи и переработки полезных ископае- мых. Председатель Совета молодых ученых ИГД УрО РАН Князев Д.Ю.

- 4. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ № 1, 2017 г. 4С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Содержание ГЕОТЕХНОЛОГИЯ Билин А.Л., Наговицын Г.О. Обоснование подхода к расчету параметров циклического развития рабочей зоны карьера при применении срезаемых рудоспусков ………………. 6 Журавлева О.Г. Кластеризация сейсмических событий в условиях удароопасных месторождений Хибинского массива ……………………………………………………………………….. 14 Никитин И.В. Оптимизация параметров вскрытия при подземной разработке подкарьерных запасов кимберлитового месторождения ………………………………………………….. 21 Барановский К.В., Антонов В.А., Соколов И.В. Закономерности изменения потерь и разубоживания в комбинированной системе подземной добычи кварцевого сырья …………………... 29 Громов Е.В. Обоснование возможности реконструкции подземной транспортной схемы рудника при переходе на перспективные способы транспортирования руды (на примере гор.+170 м Кукисвумчоррского месторождения) ……………………………………………. 38 Павлишина Д.Н., Шумилов П.А., Терещенко С.В. Разработка инструмента формирования эффективных технологических схем стабилизации качества рудопотока ……………………………….. 48 ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Вязовкина А.О. О корректности прогноза толщин и пористости пластов-коллекторов, определяемых по материалам сейсморазведки …………………………………………………………….. 56 Кузнецов Н.Н. Исследование влияния обводненности на энергонасыщенное состояние иерархично-блочной геологической среды ………………………………………………………………… 64 Терешкин А.А., Мигунов Д.С., Аникин П.А., Гладырь А.В., Рассказов М.И. Оценка геомеханического состояния ударноопасного массива горных пород по данным локального геоакустического контроля ………………………………………………………...................... 72 Прищепа Д.В. Обоснование моделей напряженно-деформированного состояния трещиноватого породного массива …………………………………………………………………………. 81 Франц В.В. Исследование фрактальных характеристик трещиноватости для прогноза прочности и устойчивости породного массива ……………………………………………… 89 Харисов Т.Ф., Князев Д.Ю. Закономерности деформирования породных стенок ствола в процессе продвижения забоя в условиях запредельного напряженно-деформированного состояния массива ….. 96 Сидляр А.В., Потапчук М.И. Обоснование параметров скважинной разгрузки массива горных пород Николаевского полиметаллического месторождения, опасного по горным ударам ...….. 102 РАЗРУШЕНИЕ И МЕХАНИКА ГОРНЫХ ПОРОД Алениче И.А. Обоснование параметров взрывной отбойки обводненных апатит-нефелиновых руд … 112 МОДЕЛИРОВАНИЕ Камянский В.Н. Моделирование взрыва скважинных зарядов в среде ANSYS ………………………… 119 Корниенко А.В. Опыт применения параллельных вычислений в алгоритмах системы MINEFRAME ... 127 Дмитриев С.В. Моделирование напряженно-деформированного состояния массивов горных пород с учетом неоднородности …………………………………………………………………… 132 Семин М.А., Левин Л.Ю. Разработка методики моделирования аэрологических процессов в рудничных вентиляционных сетях при реверсировании главных вентиляторных установок ………. 138 ЭКОЛОГИЯ И ПЕРЕРАБОТКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ Соломеин Ю.М., Никитин И.В. Определение эколого-экономической эффективности освоения Естюнинского месторождения на основе экономико-математического моделирования …….. 146 Прохоров К.В., Александрова Т.Н. Разработка методов комплексной переработки золошлакового материала ……………………………………………………………………………………. 154 ТЕОРИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ Лубенец Н.А., Лубенец Т.Н. Общий закон о трении тел в реализации силы тяги транспортными машинами с гибким тяговым органом ……………………………………………………. 165 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Мелихов М.В., Мелихов Д.В. Опыт защиты людей при проведении инженерных изысканий на карьерных уступах ………………………………………………………………………………………… 175

- 5. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

- 6. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 6С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е УДК 622.2 DOI: 10.18454/2313-1586.2017.01.006 Билин Андрей Леонидович кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, Горный институт КНЦ РАН, 184209, г. Апатиты, Мурманская обл., ул. Ферсмана, 24 e-mail: bilin@goi.kolasc.net.ru Наговицын Григорий Олегович аспирант, Горный институт КНЦ РАН, e-mail: Nagovitsyn_GO@goi.kolasc.net.ru ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА К РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КАРЬЕРА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СРЕЗАЕМЫХ РУДОСПУСКОВ Bilin Andrew L. candidate of technical sciences, leading researcher, Mining institute KSC RAS, 184209, Apatite, Murmansk region, 24 Fersman st.. e-mail: bilin@goi.kolasc.net.ru Nagovitzin Grigory O. post-graduate student, The Mining institute KSC RAS e-mail: Nagovitsyn_GO@goi.kolasc.net.ru GROUNDING THE APPROACH FOR CALCULATION THE PARAMETERS OF CYCLIC DEVELOPMENT OF OPEN-PIT WORKING AREA APPLYING CUTTABLE ORE PASSES Аннотация: Рассмотрены плоский и объемный случаи распо- ложения рудоспусков в добычной зоне карьера. Получен цикл углубки рабочей зоны карьера, ко- торый позволяет равномерно распределять объемы руды по периодам цикла и рудоспускам, а также производить срезку рудоспусков через равные промежутки времени. Ключевые слова: рудоспуск, рабочая зона карь- ера, цикл углубки, срезка рудоспусков Abstract: The article describes both the flat and volume case of ore passes location in working area of the open pit. The sinking cycle of the open pit working area is obtained, that allows to distribute the volumes of ore to ore passes and cycle periods evenly, as well as to produce the ore passes cutting in regular intervals. Key words: ore pass, open pit working area, sink- ing cycle, ore passé cutting В настоящее время часть предприятий, отрабатывающих месторождения комби- нированным способом, использует подземные горные выработки для транспортирова- ния добываемой карьером руды. Данная схема вскрытия глубоких горизонтов карьера позволяет уменьшить расстояние транспортирования руды на фабрику, а также длину внутрикарьерных перевозок и тем самым улучшить технико-экономические показатели. Подземные транспортные комплексы (ПТК) используются на карьерах рудников России – Кок-Су, Лениногорском, Тырныаузском, Алтын-Топканском, Хайдарканском, Ко- унрадском – и на ряде зарубежных [1]. Перепуск руды из карьера на подземный кон- центрационный горизонт осуществляется, как правило, с помощью рудоспусков. На Кольском полуострове (северо-западный регион европейской части России) расположен рудник «Железный» Ковдорского ГОКа, отрабатывающий с 60-х годов 20-го века месторождение комплексных железных руд. До настоящего времени транспорти- ровка руды из карьера к обогатительной фабрике осуществлялась с использованием цик- лично-поточной технологии при проектной глубине карьера 565 м по замкнутому кон- туру. Одним из возможных вариантов дальнейшей разработки карьера является приме- нение новой конструкции бортов и ПТК для вскрытия глубоких горизонтов карьера. ПТК будет включать два сближенных наклонных ствола, в одном из которых предполагается разместить выдачной конвейерный комплекс и рудоспуски в рабочей зоне карьера. В связи с высокой производительностью карьера (до 20 – 25 млн т руды в год) при данной схеме вскрытия предполагается применение трех рудоспусков, располагающихся по длинной оси карьера.

- 7. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 7С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Расположение рудоспусков, формируемых в рабочей зоне карьера, для минимиза- ции затрат на транспортирование должно удовлетворять условию минимального рассто- яния транспортирования руды от забоя до устья рудоспуска и равномерного распределе- ния объемов руды по рудоспускам для обеспечения равномерной срезки рудоспусков. Таким образом, оптимальное расположение рудоспусков при разработке месторождений открыто-подземным способом является актуальной проблемой, которая в настоящее время практически никак не освещена в литературе. Рассмотрим схему расположения трех рудоспусков в добычной зоне карьера на примере разработки крутопадающего месторождения. Для пояснения метода выбора оп- тимального расположения рудоспусков будем считать, что они располагаются на одной линии. За исходное положение горных работ примем трехуступную рабочую зону. Раз- местим рудоспуски в соответствии со схемой на рис. 1. Рудоспуск № 2 первоначально располагаем по середине рабочей зоны, а рудоспуски № 1 и № 3 – с отступами, равными 1/3 Lраб.зоны от рудоспуска № 2, соответственно, влево и вправо. Рис.1 – Схематичный вид рабочей зоны с рудоспусками Два рудоспуска будут находиться в работе, а один в ожидании срезки или в срезке. За один цикл углубки добычной зоны карьера (на один уступ) происходит три срезки рудоспусков, т. е. один цикл можно условно разделить на три периода (табл. 1). Таблица 1 Цикличность срезки рудоспусков Добавим подвижки одного цикла углубки. Каждой подвижке присвоим индекс вида «1.1», где первой цифрой обозначается период данной подвижки, а второй цифрой – номер рудоспуска, через который руда данной подвижки будет перепускаться. Для придания уникальности номерам подвижек добавим к их номерам буквенное обозначе- ние (рис. 2). Получаем следующее распределение подвижек по периодам: 1. На рудоспуск № 1 транспортируется руда подвижки 1.1А и 1.1Б, на рудоспуск № 2 – руда подвижки 1.2, которая является срезкой рудоспуска № 3; 2. На рудоспуск № 1 транспортируются подвижки 2.1А и 2.1Б, где 2.1А должна быть минимальной, в связи с тем что перемещается на один уступ вверх, из-за чего по- вышаются затраты на транспорт, а 2.1Б является срезкой рудоспуска № 2. На рудоспуск № 3 транспортируется руда подвижки 2.3; 3. На рудоспуск № 2 транспортируются подвижки 3.2А и 3.2Б, где 3.2А является срезкой рудоспуска № 1 и должна быть минимальной, в связи с тем что перемещается на один уступ вверх, из-за чего повышаются затраты на транспорт. На рудоспуск № 3 транс- портируется руда подвижки 3.3. Периоды Рудоспуски 1 1 2 срезка 2 1 срезка 3 3 срезка 2 3

- 8. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 8С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Рис. 2 – Распределение подвижек по периодам одного цикла углубки и рудоспускам Для обеспечения равномерного распределения объемов по рудоспускам должны выполняться следующие условия: 1. В первом периоде 1.1А + 1.1Б = 1.2; 2. Во втором периоде 2.1А + 2.1Б = 2.3; 3. В третьем периоде 3.2А + 3.2Б = 3.3; Следует отметить, что в данных уравнениях под величиной подвижки (для плос- кого случая продольного разреза) принимается ее длина. В итоге все подвижки можно разделить на четыре категории: 1. Подвижки, величина которых равна суммарному объему руды, перепускаемой через рудоспуск за один период (1.2, 2.3, 3.3). Условно назовем их «Х»; 2. Подвижки, величина которых равна половине суммарного объема руды, пере- пускаемой за один период (1.1А, 1.1Б). Условно назовем их «Х1», X1 = X 2⁄ ; 3. Подвижки, величина которых должна быть минимальной в связи с транспор- тированием их на один уступ вверх (2.1А, 3.2А). Условно назовем их «Хмин»; 4. Подвижки, величина которых равна разнице между суммарным объемом руды, перепускаемой за один период, и минимальной подвижкой (2.1Б, 3.2Б). Условно назовем их «Х2», X2 = X − Xмин. Выразим длину рабочей зоны как сумму длин подви- жек: 𝐿раб.зоны = 3X + 2X1 + 2X2 + 2Xмин = = 3X + 2X 2⁄ + 2(X − Xмин) + 2Xмин = = 3X + X + 2X − 2Xмин + 2Xмин = 6X. Следовательно, зная длину рабочей зоны, можно вы- числить длину подвижки Х, величина которой условно равна объему руды, перепускаемой через один рудоспуск за период, а также длины подвижек Х1 и Х2. Определим длину минимальной подвижки. Допустим, что срезка рудоспусков будет вестись по схеме с минимиза- цией одновременно взрываемого ВВ («щадящая техноло- гия»), предложенной для рудника Центральный АО «Апа- тит» рис. 3 [2] При такой схеме первоначально взрываются участки на удалении от устья рудоспуска 10 – 20 м, а близлежащие к нему (3 –4 ряда) взрываются в последнюю очередь одновре- менно по одну и другую сторону от оси рудоспуска. Таким образом, величину минимальной подвижки можно опреде- лить следующим образом: Хмин = Dу.р. + 2*(10÷20), где Dу.р. – диаметр устья рудоспуска. Например, на Каджаранском медно-молибденовом месторождении [3] применя- лись рудоспуски диаметром 3 м, устье рудоспуска составляло 13 – 14 м при высоте уступа 10 м, т.е. Хмин для рудоспусков диаметром 3 м находится в пределах от 34 до 44 м. Рис. 3 – Схема срезки рудоспуска (щадящая технология)

- 9. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 9С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е На руднике Центральный АО «Апатит» применялись рудоспуски диаметром 5 м, устье рудоспуска достигало 22 – 25 м [4], т.е. Xмин для рудоспусков диаметром 5 м находится в пределах от 45 до 55 м. Для подвижки 2.1А величина Xмин зависит от размеров разрез- ной траншеи. В среднем принимаем минимальную величину Хмин, равную 50 м. Выразим длины подвижек в процентах от длины рабочей зоны: 𝐿раб.зоны = 6X → X = 100 6⁄ = 16,6 % ; X1 = X 2⁄ = 16,6 2⁄ = 8,3 % . Рассмотрим пример рабочей зоны, длина которой составляет 1200 м. Вычислим длины подвижек: X = 200м (16,6 %); X1 = X 2⁄ = 100м (8,3 %); Xмин = 50 м (4,2 %); X2 = X − Xмин = 150 м (12,4 %). Допустим, что рудоспуск № 1 будет расположен посередине минимальной по- движки Xмин, рудоспуски № 2 и № 3 будут располагаться в подвижках 2.1Б и 1.2 таким образом, что срезка производится к концу отработки соответствующей подвижки. В итоге получается цикл углубки рабочей зоны карьера с равномерным распреде- лением объемов руды по периодам и рудоспускам (рис. 4). Как видим, сравнивая рис. 4 с рис. 2, рациональное размещение рудоспусков существенно смещается относительно центра тяжести рудного тела. Рис. 4 – Цикл углубки рабочей зоны карьера Перейдем к рассмотрению объемного случая расположения рудоспусков на при- мере Ковдорского карьера. Следует отметить, что компьютерное моделирование выпол- нялось в созданном и развиваемом в Горном институте КНЦ РАН программном ком- плексе MINEFRAME [5], представляющем собой систему автоматизированного плани- рования, проектирования и сопровождения горных работ. В качестве исходного карьера примем контур на конец отработки по проработкам Горного института КНЦ РАН (рис. 5) [6]. Рудоспуски вступят в строй, когда рабочее дно карьера опустится на гор. -365 м. Для этой отметки был построен контур рудной зоны, площадь которой составила 386 тыс. м2 . Исходя из схемы, полученной при рассмотрении плоского случая, разделим рудную площадь на подвижки, чтобы соблюдалось полученное процентное соотношение площадей подвижек к площади рудной зоны (табл. 2). Корректировка Хмин. Вскрывающий котлован состоит из двух подвижек 2.1А и 3.2А, величина которых должна быть минимальной в связи с транспортированием их на один уступ выше. Площадь подвижки 2.1А, состоящей из съезда шириной 30 м и началь- ного котлована 50 м × 70 м, составляет примерно 6500 м2 . Подвижка 3.2А является срез- кой рудоспуска № 1, причем нужно учитывать, что в плане она представляет собой окружность радиусом 25 м, ее площадь равна примерно 2000 м2 . Для равномерного рас- пределения объемов руды по рудоспускам во 2-м и 3-м периодах должны выполняться равенства: 2.1А + 2.1Б = 2.3 и 3.2А + 3.2Б = 3.3. Учитывая изменившиеся 2.1А и 3.2А, необходимо пересчитать площади подвижек 2.1Б и 3.2Б (табл. 3).

- 10. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 10С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Таблица 2 Распределение площадей подвижек № подвижки Категория подвижки Доля от рудной площади, % Площадь, тыс. м2 1.1А Х1 8,3 32,15 2.1А Хмин 4,2 16,07 3.2А Хмин 4,2 16,07 1.1Б Х1 8,3 32,15 2.1Б Х2 12,4 48,22 3.2Б Х2 12,4 48,22 1.2 Х 16,6 64,30 2.3 Х 16,6 64,30 3.3 Х 16,6 64,30 Рис. 5 – Контур карьера на конец отработки

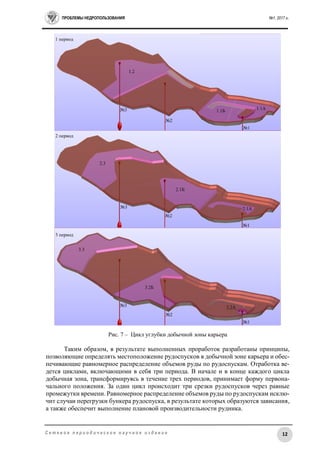

- 11. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 11С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Таблица 3 Скорректированные площади подвижек № подвижки Категория подвижки Доля от рудной площади, % Площадь, тыс. м2 1.1А Х1 8,3 32,15 2.1А Хмин 1,7 6,50 3.2А Хмин 0,5 2,00 1.1Б Х1 8,3 32,15 2.1Б Х2 15,0 57,80 3.2Б Х2 16,1 62,30 1.2 Х 16,6 64,30 2.3 Х 16,6 64,30 3.3 Х 16,6 64,30 По полученным площадям подвижек отстраиваем добычную зону карьера (рис. 6). Рудоспуск № 1 выводим на площадку горизонта -530 м в северном торце карьера, рудо- спуски № 2 и 3 располагаем в соответствии с дном конечного карьера так, чтобы все три рудоспуска находились на одной оси. Для того чтобы соблюдалось условие минималь- ного плеча транспортирования, подвижки 1.1А и 1.1Б располагаем вокруг рудоспуска № 1; 3.2Б – вокруг рудоспуска № 2; 2.3 – вокруг рудоспуска № 3. Рис. 6 – Добычная зона карьера с оптимальным расположением рудоспусков Отстроив положения добычной зоны карьера по периодам, получим цикл углубки, состоящий из трех периодов (рис. 7): 1. Срезка рудоспуска № 3 и расширение вскрывающего котлована до границ по- движек 1.1Б и 1.1А. 2. Срезка рудоспуска № 2 со вскрытием нового горизонта съездом и начальным котлованом в северном торце добычной зоны и отработка подвижки 2.3 в южном. 3. Отработка подвижек 3.3, 3.2Б, срезка рудоспуска № 1, возврат к первоначаль- ному положению добычной зоны карьера.

- 12. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 12С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Рис. 7 – Цикл углубки добычной зоны карьера Таким образом, в результате выполненных проработок разработаны принципы, позволяющие определять местоположение рудоспусков в добычной зоне карьера и обес- печивающие равномерное распределение объемов руды по рудоспускам. Отработка ве- дется циклами, включающими в себя три периода. В начале и в конце каждого цикла добычная зона, трансформируясь в течение трех периодов, принимает форму первона- чального положения. За один цикл происходит три срезки рудоспусков через равные промежутки времени. Равномерное распределение объемов руды по рудоспускам исклю- чит случаи перегрузки бункера рудоспуска, в результате которых образуются зависания, а также обеспечит выполнение плановой производительности рудника.

- 13. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 13С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Также для условий карьера «Железный» Ковдорского ГОКа разработаны трафа- реты трех периодов одного цикла углубки добычной зоны карьера, обеспечивающие рит- мичную отработку запасов с равномерным распределением объемов руды по периодам и рудоспускам. Установлено, что время отработки цикла обратно пропорционально темпу углубки добычной зоны карьера. Вследствие уменьшения с глубиной площади рудной зоны, темп углубки возрастает, а время отработки цикла пропорционально уменьшается. Литература 1. Черных А.Д. Эффективность открыто-подземной разработки месторождений полезных ископаемых / А.Д. Черных, О.С. Брюховецкий // Цветметинформация. - М., 1988. 2. Инструкция по эксплуатации глубоких карьерных рудоспусков комбината «Апатит» / А.И. Арсентьев, Л.Н. Гаркуша, А.А. Кулешов, Н.И. Маркова, Б.К. Оводненко, Т.И. Павленко. - Кировск, 1966. 3. Мкртчян Б.И. Опыт эксплуатации карьерных рудоспусков в условиях Каджка- ранского месторождения / Б.И. Мкртчян, Ф.А. Петросян, К.Б. Мкртчян // Горный жур- нал. - 1988. - № 9. – С. 42 - 44. 4. Глубокие рудоспуски / В.В. Гущин, Ю.А. Епимахов, А.А. Козырев и др. – Апа- титы: Изд-во КНЦ РАН, 1997. - 196 с. 5. Наговицын О.В. Автоматизированные инструменты инженерного обеспечения горных работ в системе MINEFRAME / О.В. Наговицын, С.В. Лукичёв // ГИАБ. – 2013. – № 7. – С. 184 - 192. 6. Лукичев С. В. Обоснование способов вскрытия рудных месторождений с при- менением различных комбинаций конвейерного транспорта / С.В. Лукичев, О.В. Белого- родцев, Е.В. Громов // Физико-технические проблемы разработки полезных ископае- мых. – 2015. - № 3.– С. 72 - 82.

- 14. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 14С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е УДК 550.34 DOI: 10.18454/2313-1586.2017.01.014 Журавлева Ольга Геннадьевна кандидат технических наук, научный сотрудник, Горный институт КНЦ РАН 184209 г. Апатиты, Мурманская обл., ул. Ферсмана, 24 e-mail: ZhuravlevaOG@goi.kolasc.net.ru КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В УСЛОВИЯХ УДАРООПАСНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ХИБИНСКОГО МАССИВА Zhuravleva Olga G. candidate of technical sciences, researcher, The Mining Institute KSC RAS, 184209 Apatite, 24 Fersman st., e-mail: ZhuravlevaOG@goi.kolasc.net.ru SEISMIC EVENTS CLUSTERING IN THE CONDITIONS OF ROCKBURST ORE DEPOSITS OF THE KHIBINSKY ROCK MASS REGION Аннотация: Рассматривается применение кластерного ана- лиза сейсмической активности в высоконапря- женных массивах горных пород при ведении гор- ных работ. Кластерный анализ позволяет выде- лить группы сейсмических событий и оценить их взаимосвязь с горно-геологическими факто- рами. Ключевые слова: сейсмическая активность, кластерный анализ Abstract: The paper deals with application of cluster analy- sis method of seismic activity in highly stressed rock masses during mining operations. The cluster analysis allows selecting seismic events groups and analyzing interrelation between seismic events groups and mining and geological factors. Key words: seismic activity, cluster analysis. Постоянное техногенное воздействие на массив горных пород приводит к изме- нению в структуре массива и к росту уровня сейсмической активности в пределах отра- батываемых месторождений. Сейсмическая активность массива горных пород зависит от его напряженно-деформированного состояния, которое определяет степень изменения в зависимости от влияния геомеханических и геодинамических процессов, происходя- щих в нем [1]. Каждое сейсмическое событие вносит свой вклад в изменение конфигурации поля напряжений, т. е. оно является следствием действия предыдущих сейсмических событий или, в случае техногенной сейсмичности, следствием действия взрыва. Поэтому очаг сильного сейсмического события можно рассматривать как суммарный итог развития процесса разрушения в некоторой окрестности этого очага. В свою очередь, сильное сей- смическое событие оказывает существенное влияние на последующую сейсмическую активность региона. В результате чего, например, могут проявиться множественные аф- тершоки. Также могут быть спровоцированы другие крупные события [2]. Наличие геодинамически активных структур в пределах отрабатываемого место- рождения приводит к рискам возникновения горных ударов регионального и локального происхождения – геодинамическим рискам, которые, в свою очередь, подразделяются на риски возникновения сейсмической опасности и удароопасности. Зоны сопряжения гео- динамически активных структур представляют собой наиболее опасные участки недр, характеризующиеся самыми высокими рисками развития опасных геодинамических процессов и явлений. Если разрабатываемые месторождения расположены в районах с достаточно гу- стой сетью сейсмических станций, то для оценки геодинамического риска могут быть Исследования выполнены в рамках гранта по приоритетному направлению деятельности РНФ «Прове- дение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» № 14-17-00751

- 15. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 15С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е привлечены данные сейсмологических наблюдений. При этом в качестве критериев для выделения границ блоковых структур может использоваться уровень сейсмической ак- тивности, характеризующий сейсмический режим данного района, а также его флуктуа- цию во времени и пространстве. Объект исследований Кировский рудник АО «Апатит» (Кр) ведет отработку Кукисвумчоррского и Юкспорского апатит-нефелиновых месторождений подземным способом. Эксплуатиру- емые месторождения представляют собой пластолинзообразную залежь и образуют еди- ное рудное тело, имеющее северо-западное простирание, падение на северо-восток с уг- лами падения от 15 до 50. Разделителем рудного тела на два месторождения является Саамский разлом – разрывное нарушение, мощность зоны которого на разных участках колеблется в пределах от 1 до 136 м (в пределах рудника в среднем 10 – 40 м). В отра- ботке находятся горизонты +410 м, +320 м, +250 м, +170 м и +90 м. В целях обеспечения безопасности горных работ оценка уровня сейсмической ак- тивности на действующих и строящихся горизонтах является актуальной задачей. На Ки- ровском руднике до 2008 г. велись сейсмологические наблюдения на Кукисвумчоррском и Юкспорском месторождениях двумя автоматизированными системами контроля со- стояния массива (АСКСМ-К и АСКСМ-Ю, соответственно). Начиная с 2008 г. регистра- ция сейсмических событий обеспечивается единой системой АСКСМ-Кр, зона уверен- ной регистрации которой охватывает Кукисвумчоррское и Юкспорское месторождения, а также Саамский разлом. Обеспечивается регистрация событий с энергией от 104 Дж. Максимальное качество регистрации обеспечивается в районах повышенной точ- ности, в которых регистрируются события в энергетическом диапазоне 103 – 109 Дж. По- грешность определения координат гипоцентра в районах повышенной точности не бо- лее 25 м. С января 2013 г. группой геофизического мониторинга Службы прогноза и пре- дупреждения горных ударов АО "Апатит" применяется новая система обработки данных сейсмических наблюдений. Если раньше базы данных сейсмических событий содержали информацию о дате, времени, координатах события и его энергии, то сейчас наряду с этими параметрами определяются сейсмический момент, механизм очага события и др. Методика исследований Многолетними исследованиями установлено, что сейсмические события на руд- никах проявляются неравномерно, и зачастую представляют собой скопления близкорас- положенных событий, которые могут рассматриваться как кластеры. Так, например, изу- чение сейсмического режима Кукисвумчоррского месторождения за длительный период наблюдений (2008 – 2016 гг.) показало, что кластеры сейсмических событий приурочены к местам активного ведения горных работ, к разрывным нарушениям, к формирующимся разрывным нарушениям в консоли пород висячего бока, а также могут образовываться под влиянием других факторов, как природных, так и техногенных [1, 3]. Важной задачей является не только определение числа кластеров сейсмособытий, но и возможность дальнейшего изучения каждого кластера. В общем случае кластерный анализ предназначен для объединения некоторых объектов в группы таким образом, чтобы в один класс попадали максимально схожие объекты, а объекты различных классов максимально отличались друг от друга. Количе- ственный показатель сходства рассчитывается в зависимости от данных, характеризую- щих объекты. Кластерный анализ зарегистрированных сейсмических событий позволяет разра- батывать классификации этих событий; проводить исследования схем группирования сейсмособытий; формулировать гипотезы возникновения сейсмических событий и осу- ществлять оценку выдвинутых гипотез.

- 16. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 16С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Существуют различные методы кластерного анализа групп данных. Их разнооб- разие объясняется как разными вычислительными методами, так и различными концеп- циями, лежащими в основе кластеризации. Основным критерием выбора того или иного метода кластеризации является практическая полезность результата. Большой объем данных сейсмических наблюдений с одной стороны и предвари- тельное представление относительно числа кластеров сейсмособытий с другой стороны обусловливают выбор метода кластерного анализа k-средних [4]. В общем случае с по- мощью данного метода строится ровно k различных кластеров, расположенных на воз- можно больших расстояниях друг от друга. Таким образом, целью является разбиение сейсмических событий на группы, характеризующиеся одинаковой или схожей причи- ной возникновения, которая впоследствии изучается более детально при выполнении многоэтапного анализа. Результаты исследований Кластерный анализ сейсмических событий проведен для событий с энергией от 103 Дж, зарегистрированных на Кукисвумчоррском крыле Кр в районе повышенной точ- ности АСКСМ-Кр в течение 2015 – 2016 гг. (рис. 1). Рис. 1 – Кластеризация сейсмических событий Кукисвумчоррского месторождения, совмещенная с планом горизонта +250 м Всего в районе повышенной точности Кукисвумчоррского крыла Кр выделено 15 кластеров сейсмических событий. Два кластера – это кластеры, объединяющие сейсмические события, нехарактер- ные для района наблюдений на протяжении рассматриваемого периода времени, а именно наиболее сильные сейсмические события, т. е. выбросы сейсмической энергии. В кластере из трех событий объединены события с энергией порядка 107 Дж. В кластере из одного события – событие с энергией порядка 108 Дж, зарегистрированное 27.01.2016. 1 2 3 45

- 17. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 17С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е В районе лежачего бока месторождения выделены два кластера событий № 1 (рис. 1) с энергией порядка 103 -106 Дж (с энергией порядка 106 Дж зарегистрировано одно событие). В целом уровень сейсмоактивности в этих кластерах низкий. В районе окисленной зоны выделены два кластера событий № 2 (рис. 1) с энергией порядка 103 -106 Дж (с энергией порядка 106 Дж зарегистрировано одно событие). Необхо- димо отметить, что два сильных события с энергией порядка 107 Дж, выделенные в от- дельный кластер, зарегистрированы также в районе окисленной зоны. Два кластера № 3 (см. рис. 1) приурочены к висячему боку месторождения и раз- делены разломом. Зарегистрированы события с энергией порядка 103 -107 Дж. Четыре кластера № 4 (см. рис. 1) образуют плотную группу событий в районе ведения горных работ. В двух кластерах не зарегистрированы сильные сейсмические со- бытия (максимум энергии 5,2·105 Дж и 3,1·104 Дж). Местоположение событий этих кла- стеров – на пересечении двух разломов. Другие два кластера расположены ближе к висячему боку месторождения. Энергия событий также не очень высока, однако зареги- стрированы сильные события (максимум энергии 1,3·106 Дж и 3,9·106 Дж). Три кластера сейсмических событий № 5 (рис. 1) выделены в блоке 7/10. Рассмот- рим более детально сейсмоактивность данного блока (рис. 2). Важным результатом кластеризации сейсмических событий является местополо- жение двух кластеров по разные стороны от разлома (на рис. 1 - кластеры красного и зеленого цвета). Благодаря этому выделена группа событий, которые можно считать об- ластью подготовки сильного сейсмического события с энергией порядка 108 Дж, зареги- стрированного 27.01.2016. а) б) Рис. 2 – Сейсмоактивность блока 7/10: а) – 2015 г., б) – 2016 г. Е>106 Дж Е=103 -106 Дж

- 18. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 18С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е В блоке 7/10 на горизонте +170 м 27.01.2016 был зафиксирован рост сейсмиче- ской активности, который сопровождался динамическими проявлениями горного давле- ния в выработках. Отмечались стреляние, звонкие хлопки, толчки. Событие квалифици- ровано как микроудар, причиной которого является действие высоких тектонических напряжений в массиве, наличие зоны опорного давления от очистных работ горизонта +262 м и влияние консоли вышележащих покрывающих пород. На гор. +236 м, где произошел микроудар, в последние несколько месяцев активно велись работы по проходке выработок непосредственно в зоне опорного давления. В вы- работках наблюдались проявления горного давления в динамической форме (интенсив- ное заколообразование, стреляние). Выделенный кластер сейсмических событий отражает подготовку мощного сей- смособытия с энергией 1,6·108 Дж (27.01.2016), после которого зарегистрирована серия афтершоков (21 сейсмическое событие, причем в первые 5 минут – 11 сейсмособытий). Формирование очага события происходило в стороне от разлома, центр очага – в районе разреза Р8. Активизация сейсмичности отмечена в начале ноября. Рост сейсмо- активности продолжался до момента возникновения сильнейшего события в данном блоке. После серии афтершоков сейсмоактивность блока значительно снизилась, однако требуется дальнейшее ее изучение. Отметим, что в зоне подготовки события постоянно производились технологические взрывы при проходке выработок (рис. 3). Из данных, представленных на рис. 4, видно, что в день проводилось не более четырех технологиче- ских взрывов. В некоторые дни взрывы не проводились. Периоды активизации сейсмо- активности блока 7/10 сменялись периодами спада. а) б) Рис. 3 – Сейсмоактивность блока 7/10 и проходка выработок: а) – ноябрь – декабрь 2015 г.; б) – январь 2016 г.

- 19. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 19С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Рис. 4 – Ежедневное распределение числа сейсмических событий и технологических взрывов при проходке выработок (красный цвет – взрывы, серый – сейсмособытия) Выводы Проведенными исследованиями установлено, что места пространственного рас- пределения зарегистрированных сейсмических событий связаны с зонами активного ве- дения горных работ и приурочены как к имеющимся разрывным нарушениям (в мас- сиве), так и к формирующимся разрывным нарушениям (в консоли пород висячего бока). Зачастую после проведения взрывных работ наблюдается спад сейсмоактивности. Од- нако технологические взрывы могут быть и триггерами реализующихся после них силь- ных сейсмических событий. Поэтому при проектировании и ведении горных работ необ- ходимо учитывать специфику отклика массива на сейсмическое воздействие, оказывае- мое взрывными работами. Проведение кластерного анализа позволяет более детально исследовать струк- туру множества сейсмических событий, разбив их на группы схожих событий. Благодаря этому в некоторой степени упрощается обработка данных и принятие решений, по- скольку исследуется каждый кластер или группа кластеров по отдельности. Также с по- мощью кластерного анализа можно выделить нетипичные сейсмические события, кото- рые не подходят ни к одному из кластеров. Таким образом, для обеспечения безопасности и эффективности ведения горных работ необходимо осуществлять анализ уровня сейсмической активности массива и его изменений (в режиме реального времени), а также оценку степени влияния различных возмущающих техногенных и природных факторов. 0 5 10 15 20 25 30 35 01.11.2015 04.11.2015 07.11.2015 10.11.2015 13.11.2015 16.11.2015 19.11.2015 22.11.2015 25.11.2015 28.11.2015 01.12.2015 04.12.2015 07.12.2015 10.12.2015 13.12.2015 16.12.2015 19.12.2015 22.12.2015 25.12.2015 28.12.2015 31.12.2015 03.01.2016 06.01.2016 09.01.2016 12.01.2016 15.01.2016 18.01.2016 21.01.2016 24.01.2016 27.01.2016 30.01.2016

- 20. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 20С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Литература 1. Козырев А.А. О кластеризации сейсмических событий при отработке ударо- опасных месторождений Хибинского массива / А.А. Козырев, О.Г. Журавлева, Ю.В. Фе- дотова // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук / ИГД СО РАН им. Н.А.Чинакала. – 2015. - № 2. - С.108 - 113. 2. Виноградов С.Д. Экспериментальное изучение сейсмического режима / С.Д. Виноградов, В.С. Пономарев // Природа. - № 3. – 1999. - С. 77 - 89. 3. Козырев А.А. Методические положения и некоторые результаты прогноза тек- тонических землетрясений на рудниках Кольского полуострова / А.А. Козырев, Ю.В. Федотова, О.Г. Журавлева // Геодинамика и напряженное состояние недр Земли: сб. науч. тр. — Новосибирск: ИГД СО РАН, 2008. — С. 502 – 506. 4. Мандель И.Д. Кластерный анализ / И.Д. Мандель. - М.: Финансы и статистика, 1988.

- 21. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 21С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е УДК 622.272.06 DOI: 10.18454/2313-1586.2017.01.021 Никитин Игорь Владимирович научный сотрудник лаборатории подземной геотехнологии, Институт горного дела УрО РАН, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58 e-mail: geotech910@yandex.ru ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВСКРЫТИЯ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ ПОДКАРЬЕРНЫХ ЗАПАСОВ КИМБЕРЛИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ Nikitin Igor V. researcher of the laboratory of underground geo-technology, The Institute of mining UB RAS, 620075, Yekaterinburg , 58 Mamia-Sibiryak st. е-mail: geotech910@yandex.ru OPTIMIZATION THE PARAMETERS OF OPENING IN UNDERGROUND DEVELOPMENT OF THE KIMBERLITE DEPOSIT UNDERLYING RESERVES Аннотация: На современном этапе развития горного произ- водства переход к промышленному освоению кимберлитовых месторождений подземным способом обусловливает необходимость изыс- кания способов и схем вскрытия подкарьерных запасов, обеспечивающих повышение эффектив- ности и сокращение сроков ввода подземного рудника в эксплуатацию. Сконструированы ра- циональные варианты вскрытия подкарьерных запасов при комбинированной разработке ким- берлитового месторождения рудником произ- водственной мощностью 1 млн т руды в год. На основе технико-экономического сравнения вари- антов по критерию минимума дисконтирован- ных капитальных затрат на проведение горно- капитальных выработок и приобретение про- ходческого и транспортного оборудования и эксплуатационных затрат на подъем и транс- портирование руды установлено, что наиболь- шая эффективность вскрытия достигается комбинацией типов и мест заложения главных вскрывающих выработок и оптимизацией шага вскрытия. Ключевые слова: кимберлитовая трубка, под- земная разработка, способ вскрытия, схема вскрытия, оптимизация, технико-экономиче- ское сравнение, дисконтированные затраты Abstract: At the present stage of mining industry the transi- tion to the commercial development of kimberlite deposits by underground mining, provides the ne- cessity to find methods and schemes of opening un- derlying reserves, maintaining both the efficiency increase and terms reduction of commissioning the underground mine into operation. Rational variants of underlying reserves development by combined kimberlite deposit mining with1 million tons of ore per year. of a mine production capacity are de- signed. In terms of technical and economic com- parison the options according to the criterion of minimum discounted capital costs for carrying out mining workings and the acquisition of tunneling and transport equipment and operating costs on lift- ing and ore transportation it is set that the highest efficiency is achieved by a combination of opening types and locations of laying the main access road- ways and optimization the opening step. Key words: kimberlite pipe, underground mining, method of opening, scheme of opening, optimiza- tion, technical and economic comparison, dis- counted costs Западная Якутия является одной из крупнейших алмазоносных провинций мира. В районах провинции в течение более 50 лет АК «АЛРОСА» ведет разработку коренных кимберлитовых месторождений преимущественно комбинированным способом. В настоящий момент компания стоит на рубеже серьезных преобразований, связанных с исчерпанием потенциала открытой геотехнологии и переходом на промышленное осво- ение месторождений подземным способом [1]. Эффективность освоения подземных за- пасов во многом зависит от правильного выбора способа и схемы вскрытия [2, 3]. Анализ опыта проектирования и разработки кимберлитовых трубок «Интернаци- ональная», «Мир», «Айхал» и «Удачная» показал, что вскрытие подкарьерных запасов Исследования выполнены при поддержке Комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН «Исследование переходных процессов и учет закономерностей их развития при разработке ин- новационных технологий оценки, добычи и рудоподготовки минерального сырья» (15-11-5-7)

- 22. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 22С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е месторождений, как правило, производилось вертикальными стволами с земной поверх- ности на глубину нескольких этажей. Для данного способа вскрытия характерны высо- кая трудоемкость и большие объемы капитальных работ, что в сложнейших условиях криолитозоны приводит к серьезному отставанию в сроках ввода рудников в эксплуата- цию. Сложившаяся ситуация обусловила в ряде случаев необходимость проведения до- полнительных выработок из карьера для ускорения строительства горизонтов рудника. Отсутствие комплексного подхода к вскрытию кимберлитовых месторождений значи- тельно увеличило затраты и поставило под сомнение эффективность подземной разра- ботки. Таким образом, изыскание рациональных способов и схем вскрытия подкарьер- ных запасов при комбинированной разработке кимберлитовых месторождений Якутии, обеспечивающих повышение эффективности и сокращение сроков ввода подземного рудника в эксплуатацию, является актуальной научной и практической задачей. В практике проектирования горных предприятий наиболее известным и широко применяемым методом решения оптимизационных задач является технико-экономиче- ское сравнение вариантов, по каждому из которых для заданных условий рассчитыва- ются основные показатели и величина принятого критерия эффективности [4]. Сравнение вариантов по критериям, не учитывающим временной фактор (приве- денные затраты, прибыль), не в полной мере отвечает условию оптимальности, так как не позволяет соизмерить затраты в динамике развития горного производства [5]. С дру- гой стороны, чистый дисконтированный доход (ЧДД) включает в себя показатели (доход от реализации продукции, эксплуатационные затраты на освоение месторождения), напрямую не связанные со вскрытием, что для сравнения вариантов вскрытия представ- ляется излишним, поскольку при равной производственной мощности и технологии от- работки они будут абсолютно одинаковыми и на выбор варианта влияния не окажут [6]. Следовательно, эффективность вариантов вскрытия целесообразно оценивать по крите- рию минимума дисконтированных затрат (ДЗ), получаемых путем суммирования разно- временных капитальных и эксплуатационных затрат на обеспечение доступа к полез- ному ископаемому и выдачу его на поверхность [7]. Математическое описание целевой функции ДЗi имеет вид: min )1( 1 ЭΚДЗ 0 t E Т t , где T – продолжительность строительства и эксплуатации, лет; tΚ – капитальные за- траты на проведение горнокапитальных выработок и приобретение проходческого и транспортного оборудования в t-ом году строительства, руб./год; tЭ – эксплуатационные затраты на подъем и транспортирование руды в t-ом году эксплуатации, руб./год; Ε – норма дисконта, доли ед. Капитальные затраты на вскрытие по i-му варианту в t-ом году освоения подзем- ных запасов itΚ рассчитываются как отношение суммарных капитальных затрат к про- должительности строительства рудника, руб./год: ,/ЗЗ)1()1(ЗЗ sin З 1 собододэшэшштртквквквовов кэтзк нз Y j iiiiiiiiiiiijiji ji iiii iit ТmVЗSmnLSLS hmΗhΗ Κ где нз Зi – затраты на сооружение надшахтных зданий (башенных копров) при i-м варианте вскрытия, руб.; к Η – глубина карьера, м; з ih – глубина заложения вскрывающей выра- ботки от поверхности при i-м варианте вскрытия, м. При заложении вскрывающей выра- ботки на поверхности з ih =0; эт iΗ – высота этажа при i-м варианте вскрытия, м; im – ко- личество этажей (эксплуатационных и концентрационных) при i-м варианте вскрытия,

- 23. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 23С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е шт.; к ih – длина рудоспуска на концентрационный горизонт при i-м варианте вскрытия, м; ji – угол наклона j-ой вскрывающей выработки при i-м варианте вскрытия, град.; Y – количество вскрывающих выработок, шт.; ов jiS – площадь поперечного сечения j-ой вскрывающей выработки при i-м варианте вскрытия, м2 ; ов З ji – затраты на строитель- ство (проведение и оснащение) 1 м3 j-ой вскрывающей выработки при i-м варианте вскрытия, руб./м3 ; кв iL – суммарная длина квершлагов (заездов на горизонт) при i-м вари- анте вскрытия, м; кв iS – площадь поперечного сечения квершлага (заезда на горизонт) при i-м варианте вскрытия, м2 ; кв Зi – затраты на строительство 1 м3 квершлага (заезда на горизонт) при i-м варианте вскрытия, руб./м3 ; рт L – длина рудного тела по простира- нию, м; шт in – количество штреков на этаже при i-м варианте вскрытия, шт.; эш iS – пло- щадь поперечного сечения этажного штрека при i-м варианте вскрытия, м2 ; эш Зi – затраты на строительство 1 м3 этажного штрека при i-м варианте вскрытия, руб./м3 ; од iV – объем камерных и околоствольных выработок на горизонте при i-м варианте вскрытия, м3 ; од Зi – затраты на строительство 1 м3 камерной и околоствольной выработки при i-м вари- анте вскрытия, руб./м3 ; об Зi – затраты на приобретение проходческого и технологиче- ского оборудования при i-м варианте вскрытия, руб./м3 ; с iТ – продолжительность строи- тельства рудника при i-м варианте вскрытия, лет. Эксплуатационные затраты на процессы, связанные со вскрытием, по i-му вари- анту вскрытия в t-ом году освоения подземных запасов itЭ рассчитываются как отноше- ние суммарных эксплуатационных затрат к продолжительности отработки подземных запасов, руб./год: э вск тррт кв под зкэтзк подд / Р)-(1 П)-(1 41sinsin 5,0 Э i i i i i i i i i iiii iit Т Q З L m L З hhmΗhΗ ΗK , где подд Η – норма годовых отчислений на поддержание горных выработок; i – угол наклона карьерного транспортного съезда при i-м варианте вскрытия, град.; вск iQ – вскры- ваемые запасы месторождения, тыс. т; под Зi – затраты на подъем 1 т добытой руды по 1 км горной и карьерной выработки при i-м варианте вскрытия, руб./т; тр Зi – затраты на транс- портирование 1 т добытой руды по 1 км горной выработки при i-м варианте вскрытия, руб./ткм; П – коэффициент, учитывающий потери руды при добыче, дол. ед.; Р – коэф- фициент, учитывающий разубоживание руды, дол. ед.; э iТ – продолжительность эксплу- атации рудника (отработки подземных запасов), лет. На основании расчетов по предложенной методике установлена значимость горно-геологического (глубина распространения рудного тела) и горнотехнического факторов (глубина карьера) по трем принципиально отличающимся способам вскрытия: • вертикальным скиповым стволом с поверхности в лежачем боку месторожде- ния; внутрирудничный транспорт руды по горизонтам – электровозный; • наклонным конвейерным стволом с поверхности; внутрирудничный транспорт руды по горизонтам – электровозный в вагонетках; • автотранспортным уклоном из карьера; транспортирование руды по эксплуата- ционным горизонтам производится автосамосвалами.

- 24. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 24С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Пределы изменения значений влияющих факторов соответствуют реальным усло- виям, сложившимся на отечественных и зарубежных рудниках: глубина распростране- ния рудного тела 440÷1070 м, глубина карьера 80÷620 м. Зависимости показателей эффективности вскрытия от исследуемых факторов представлены на рис. 1, 2. а б Рис. 1 – Зависимость капитальных (а) и эксплуатационных затрат (б) от глубины распространения запасов а б Рис. 2 – Зависимость капитальных (а) и эксплуатационных затрат (б) от глубины карьера Анализ результатов моделирования показал следующее: – увеличение глубины распространения запасов от 440 до 1070 м при фиксиро- ванных глубине карьера и высоте этажа для всех исследуемых вариантов сопровожда- ется повышением капитальных затрат в 1,4 – 1,8 раза и эксплуатационных затрат в 7 – 25 раз. Это объясняется увеличением количества вскрывающих горизонтов, суммар- ной длины вскрывающих и вспомогательных выработок, суммарной длины транспорти- рования. С увеличением глубины залегания наибольшая интенсивность роста эксплуата- ционных затрат характерна для варианта вскрытия автоуклоном, что предопределяет не- целесообразность его применения на больших глубинах; – во всем диапазоне изменения глубины карьера (от 80 до 620 м) при фиксирован- ной высоте этажа наблюдается снижение капитальных (в 0,2 – 0,3 раза) и эксплуатаци- онных (в 0,7 – 0,8 раза) затрат. Это объясняется уменьшением количества вскрывающих горизонтов и, соответственно, суммарной длины квершлагов и штреков, суммарной длины транспортирования руды. Переход на освоение подземным способом намечен на кимберлитовой трубке «Зарница», находящейся на территории Долдынского кимберлитового поля в Западной Якутии. Месторождение представляет собой вертикально залегающее (85 – 90°) рудное тело цилиндрической формы средним диаметром 310 м. Глубина разведанных запасов 700 м. Плотность руды в массиве – 2,5 т/м3 . Промышленная отработка трубки началась открытым способом в 1999 г., окончание запланировано на 2020 г. Проектная глубина карьера 200 м.

- 25. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 25С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Для условий последовательной схемы комбинированной разработки кимберлито- вого месторождения были сконструированы следующие альтернативные варианты вскрытия подкарьерных запасов исходя из производственной мощности рудника 1 млн т руды в год: В а р и а н т 1 . Многоэтажное вскрытие вертикальным стволом с поверхности. Вскрытие месторождения производится очередями. В первую очередь осуществляется строительство скипового ствола S=48,6 м2 для выдачи рудной массы и отработанного воздуха, вентиляционно-вспомогательного ствола S=62,4 м2 для спуска и подъема лю- дей, материалов, самоходного оборудования (СО) и подачи свежего воздуха, этажных квершлагов и штреков S=13,4 м2 , комплекса выработок концентрационного горизонта S=9,6 м2 c дробильно-дозаторной установкой, башенного копра на поверхности за преде- лами зоны возможного сдвижения массива горных пород (рис. 3а). Проходка горных вы- работок производится буровзрывным способом. Шаг вскрытия – многоэтажный. Подъем руды на поверхность производится по стволу в двух скипах общей грузоподъемностью 50 т, внутрирудничный транспорт руды по концентрационному горизонту – электрово- зами КА25 в вагонетках емкостью 8 м3 , доставка руды по эксплуатационным горизонтам до рудоспусков – ПДМ типа Sandvik LH 306. Перемещение самоходного оборудования между горизонтами осуществляется по участковым наклонным съездам. Во вторую и третью очереди производится углубка скипового и вспомогательного стволов, схема вскрытия и транспорта рудной массы остается без изменений. Шаг вскрытия – много- этажный. В а р и а н т 2 . Одноэтажное вскрытие автотранспортным уклоном из карьера. В первую очередь осуществляется строительство автоуклона S=18,3 м2 из карьера β=8 для выдачи руды и отработанного воздуха, вспомогательного наклонного съезда S=17,6 м2 с поверхности β=12 для спуска и подъема людей, материалов, СО и подачи свежего воздуха, заездов на этажи и штреков S=15,3 м2 . Шаг вскрытия – одноэтажный (рис. 3б). Транспортирование руды по эксплуатационному горизонту и автоуклону в ка- рьер производится автосамосвалами типа Sandvik ТH 550, на поверхность – по карьерным съездам автосамосвалами типа БелАЗ 75810. Перегрузочный пункт оборудуется на ниж- нем уступе карьера, применяется экскаватор типа KATO HD512R. Доставка руды до мест погрузки в подземные автосамосвалы осуществляется ПДМ типа Sandvik LH 514. В по- следующие очереди вскрывающие выработки углубляются. Схема вскрытия и транс- порта рудной массы остается без изменений. Шаг вскрытия – одноэтажный. В а р и а н т 3 . Многоэтажное вскрытие автотранспортным уклоном из карьера в сочетании с вертикальным стволом с поверхности. В первую очередь осуществляется строительство автоуклона S=18,3 м2 из карьера β=8 для выдачи руды и отработанного воздуха, вспомогательного наклонного съезда S=17,6 м2 с поверхности β=12 для спуска и подъема людей, материалов, СО и подачи свежего воздуха, заездов на этажи и штреков S=15,3 м2 . Шаг вскрытия – многоэтажный (рис. 3в). Транспортирование руды по эксплу- атационному горизонту и автоуклону в карьер производится автосамосвалами типа Sandvik ТH 550, на поверхность – по карьерным съездам автосамосвалами типа БелАЗ 75810. Перегрузочный пункт оборудуется на нижнем уступе карьера. Доставка руды до мест погрузки в подземные автосамосвалы осуществляется ПДМ типа Sandvik LH 514. Во вторую и третью очереди осуществляется строительство скипового ствола S=48,6 м2 для выдачи рудной массы и отработанного воздуха, этажных квершла- гов, заездов и штреков S=13,4 м2 , комплекса выработок концентрационного горизонта S=9,6 м2 c дробильно-дозаторной установкой, башенного копра на поверхности, а также углубка вспомогательного наклонного съезда S=18,3 м2 с β=12 для спуска и подъема людей, материалов, СО и подачи свежего воздуха. Шаг вскрытия – многоэтажный.

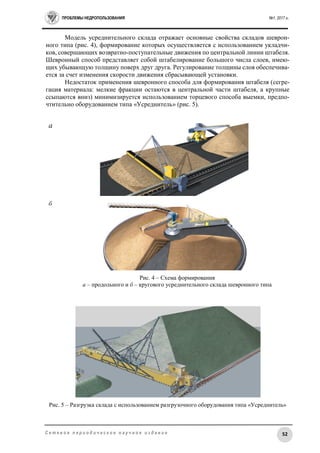

- 26. а б в Рис. 3 – Конструктивные схемы вскрытия вертикальным стволом с поверхности (а), автотранспортным уклоном из карьера (б) и автотранспортным уклоном из карьера в сочетании с вертикальным стволом с поверхности (в)

- 27. Таблица 1 Расчет дисконтированных затрат и срока ввода рудника в эксплуатацию по вариантам вскрытия Наименование Шаг вскры- тия, м Число этажей в шаге, шт. Вскры- тые запасы, тыс. т Объем ГКР, тыс. м3 Длина транспорти- рования руды, м Высота подъема руды, м Продол- житель- ность строитель- ства, лет Продол- житель- ность отработки, лет Капиталь- ные за- траты, млн. руб. Эксплуата- ционные затраты, млн. руб. Срок ввода рудника, лет Дисконти- рованные затраты, млн. руб. Вариант 1 160 2 15088 129 469 440 6,0 15,6 1825 443 2226160 2 15088 67 483 600 3,3 15,6 871 575 5,3 180 2 16973 70 497 780 3,6 15,9 889 724 80 1 7544 71 177 2957 2,2 7,8 462 465 2,2 1997 80 1 7544 35 170 3532 0,8 7,8 226 602 80 1 7544 35 163 4107 0,8 7,8 226 739 80 1 7544 35 156 4682 0,8 7,8 226 877 80 1 7544 35 149 5257 0,8 7,8 226 1014 100 1 9429 40 142 5975 1,2 8,1 266 1478 Вариант 3 160 2 15088 104 170 3532 3,0 15,6 682 1189 2,2 1872160 2 15088 93 483 600 5,0 15,6 1270 571 180 2 16973 74 497 780 3,3 15,9 670 804

- 28. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 28С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Подъем руды на поверхность производится по стволу в двух скипах общей грузоподъ- емностью 50 т, внутрирудничный транспорт руды по концентрационному горизонту – электровозами КА25 в вагонетках емкостью 8 м3 , доставка руды по эксплуатационным горизонтам до рудоспусков – ПДМ типа Sandvik LH 306. Для всех вариантов вскрытия приняты одинаковыми: высота этажа 80 м, нагнета- тельный способ проветривания, этажно-камерная система разработки с закладкой выра- ботанного пространства, показатели извлечения полезного ископаемого (потери – 4%, разубоживание – 8%). Скорости проходки горных выработок, удельные капитальные и эксплуатационные затраты принимались по аналогии с действующими предприятиями (рудники «Мир», «Интернациональный») или по проектным данным (рудник «Удач- ный»). Дисконтирование затрат проводилось для условий стабильной экономики [8] при норме дисконта 6 %. Результаты моделирования представлены в табл. 1. Анализ результатов показал, что наибольшая эффективность вскрытия подкарьерных запасов месторождения «Зар- ница» обеспечивается вариантом 3, в основе которого лежит оптимальное сочетание ти- пов и мест заложения главных вскрывающих выработок на различных этапах освоения месторождения, что позволяет добиться снижения капитальных и эксплуатационных за- трат и сокращения сроков ввода подземного рудника в эксплуатацию. Литература 1. Клишин В.И. Подземная разработка алмазоносных месторождений Якутии / В.И. Клишин, А.П. Филатов. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2008. – 337 с. 2. Рыльникова М.В. Эффективные схемы вскрытия и комбинированной отработки рудных месторождений / М.В. Рыльникова, В.Н. Калмыков, Н.А. Ивашов // Недрополь- зование: XXI век. – 2007. – № 2. – С. 52–54. 3. Выбор варианта вскрытия подземных запасов при комбинированной разра- ботке месторождений на основе экономико-математического моделирования / И.В. Со- колов, А.А. Смирнов, Ю.Г. Антипин, И.В. Никитин, К.В. Барановский // Горный инфор- мационно-аналитический бюллетень. – 2013. – № 9. – С. 357 – 362. 4. Петросов А.А. Моделирование и оптимизация процессов на рудниках / А.А. Петросов. – М.: Недра, 1978. – 205 с. 5. Волков Ю.В. Оптимизация подземной геотехнологии в стратегии освоения руд- ных месторождений комбинированным способом / Ю.В. Волков, И.В. Соколов // Горный журнал. – 2011. – № 11. – С. 41 – 44. 6. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – М.: Дело, 2008. – 1104 с. 7. Обоснование технико-экономической целесообразности возобновления экс- плуатации Квайсинского свинцово-цинкового месторождения на основе геоинформаци- онного моделирования / С.В. Корнилков, И.В. Соколов, Ю.О. Славиковская, И.В. Ники- тин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3. – С. 9 - 17. 8. Пирс Д. Инструменты и методы, используемые в международной практике для оценки и развития проектов добычи алмазов / Д. Пирс // Проблемы и пути эффективной отработки алмазоносных месторождений: междунар. научно-практическая конферен- ция, г. Мирный, 2011. – Новосибирск: Наука, 2011. – С. 118 – 128.

- 29. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 29С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е УДК 622.275 DOI: 10.18454/2313-1586.2017.01.029 Барановский Кирилл Васильевич научный сотрудник лаборатории подземной геотехнологии, Институт горного дела УрО РАН, 620075 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58 e-mail: geotech@igduran.ru Антонов Владимир Александрович доктор технических наук, главный научный сотрудник, Институт горного дела УрО РАН e-mail: Antonov@igduran.ru Соколов Игорь Владимирович, доктор технических наук, заведующий лабораторией подземной геотехнологии, Институт горного дела УрО РАН e-mail: geotech@igduran.ru ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТЕРЬ И РАЗУБОЖИВАНИЯ В КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ КВАРЦЕВОГО СЫРЬЯ Baranovsky Kiril V. researcher of subsurface mining laboratory, The Institute of Mining UB RAS, 620075, Yekaterinburg, 58 Mamin-Sibiryak st. е-mail: : geotech@igduran.ru Antonov Vladimir A. Doctor of technical sciences, chief researcher, The Institute of Mining UB RAS е-mail: Antonov@igduran.ru Sockolov Igor V. Doctor of technical sciences, the head of the laboratory of subsurface mining geo-technology, The Institute of Mining UB RAS е-mail: : geotech@igduran.ru THE REGULARITIES OF VARIATION LOSSES AND DILUTION IN THE COMBINED SYSTEM OF QUARTZ RAW MATERIAL MINING Аннотация: Представлены результаты исследований пока- зателей извлечения, получаемых при разных ва- риантах комбинированной системы подземной разработки наклонных рудных тел Кыштым- ского месторождения гранулированного кварца. Варианты отличаются формой, условиями и способом отработки междукамерных целиков, обусловливающих особенности технологии очистной выемки добычного блока. Исходя из динамики показателей извлечения кварца из недр ( потерь и разубоживаниия), происходящей в связи с изменением мощности и угла падения рудного тела, проведена оценка эффективно- сти вариантов, содержащая дискретные ана- литические расчеты данных показателей, при- нятых в качестве критериев, и их последующее регрессионное моделирование. Закономерности изменений потерь и разубоживания, выявленные по моделям, дают возможность определить степень оптимальности вариантов системы разработки и целенаправленно планировать гор- ные работы. Ключевые слова: рудное тело, потери и разу- боживание кварца, нелинейная регрессия, мо- дель, оптимизация Abstract: The results of investigations the indicators of extrac- tion are presented obtained by different variants of mining inclined ore bodies of the Kishtimsky granu- lar quartz deposit by subsurface combined system. The variants are distinguished by form, conditions and mode of inter-chamber pillars development. All this provides for technology features of mining block cleaning extraction. Proceeding from the dynamics of quartz extraction indicators that is losses and di- lution that takes place in connection with both the output and ore body slope angle change, estimation of the variants efficiency is performed that contains discrete analytical calculations of the given indica- tors taken as criteria and their consequent regres- sive simulation. The regularities of losses and dilu- tion changes revealed according to models give the chance to determine both the degree of optimality the system of mining variants and to plan mining op- erations purposefully. Key words: ore body, quartz losses and dilution, non-linear regression, model, optimization Исследования выполнены в рамках Госзадания 007-01398-17-00. Тема № 0405-2015-0010 «Теоретиче- ские основы стратегии комплексного освоения месторождений и технологий их разработки с учетом осо- бенностей переходных процессов в динамике развития горнотехнических систем»

- 30. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 30С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Введение Кыштымское месторождение гранулированного кварца является практически единственным в России источником сырья для инновационных отраслей российской промышленности (электронной, оптической, светотехнической и др.). В связи с ограни- ченностью запасов кварца актуально создание эффективной подземной геотехнологии, обеспечивающей наиболее полное извлечение высокоценного сырья из недр. Известные в настоящее время технологии разработки наклонных рудных тел средней мощности, ос- нованные на системах с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями, либо камерно-столбовой или подэтажного обрушения, не обеспечивают надлежащей полноты и качества извлечения руды. Основными причинами являются, соответ- ственно, загрязнение кварца ингредиентами цемента, например, содержание Са превы- шает допустимые 5,0 ppm [1], повышенные показатели потерь руды 18 – 30 % и ее разу- боживания 20 – 35 % [2, 3]. Для решения этой проблемы в ИГД УрО РАН создана ком- бинированная система разработки (КСР), представляющая сочетание двух систем в од- ном добычном блоке: с открытым очистным пространством при выемке камерных запасов и с обрушением руды и вмещающих пород при выемке междукамерных целиков (МКЦ). В результате предварительных исследований установлено, что применение КСР приво- дит к кардинальному (в 2 раза и более) снижению потерь кварца в недрах до приемле- мого уровня ниже 14 % [4]. Для условий наклонных рудных залежей средней мощности систематизированы ва- рианты КСР по следующим признакам, влияющим в наибольшей степени на полноту из- влечения руды: по форме, условиям и способу очистной выемки МКЦ [4]. Наилучшие ва- рианты, обеспечивающие минимум потерь кварца, определяются по закономерностям, отображающим влияние на них основных геологических параметров – мощности руд- ного тела и угла его падения. Однако теоретическое описание данных закономерностей еще не развито из-за сложности технологических процессов и необходимости учета мно- жества дополнительных факторов. Для восполнения отмеченных недостатков в ИГД УрО РАН создана методика определения показателей извлечения в зависимости от изменения базовых аргументов – мощности и угла падения рудного тела, при фиксиро- ванных значениях остальных факторов (ширины камер и целиков и др.). В данной статье показано, как на основе расчетов показателей потерь и разубоживания кварца, проведен- ных по данной методике, и последующего моделирования их изменений методом нели- нейной функционально-факторной регрессии выявляются технологические закономер- ности и оценивается оптимальность вариантов КСР. Варианты технологии КСР В соответствии с систематизацией рассмотрено десять вариантов КСР, из них семь признаны технически рациональными [4]. По величине потерь и показателю надежности определены наиболее перспективные для практической реализации варианты 2, 4 и 5. Они являются наиболее конкурентоспособными из-за возможности получить уровни по- терь и разубоживания ниже планируемого в наибольшем диапазоне изменения горно- геологических условий. Конструкция и параметры данных вариантов приведены на рис. 1. При отработке камер шириной 26 м формируются податливые МКЦ трапециевид- ной формы. Выпуск отбитой руды МКЦ осуществляется под консолью пород висячего бока (варианты 2 и 4) или под принудительно обрушенными до выемки МКЦ породами (вариант 5). Выпуск руды – площадной (вариант 2), торцовый (вариант 5) или комбини- рованный (вариант 4). В варианте 2 величина потерь ниже целевого уровня достигается за счет выпуска большей части запасов МКЦ под породной консолью. При этом в зону выпуска обрушенная порода вовлекается только с одной стороны – из вышележащей по- гашенной камеры. Вариант 4 отличается от варианта 2 организацией дополнительного

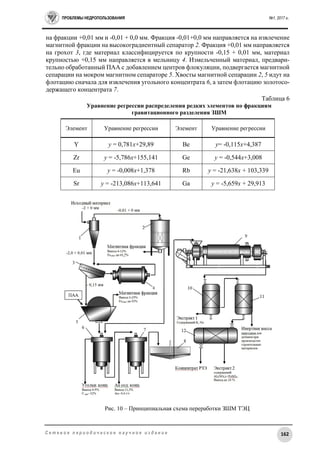

- 31. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 31С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е торцового выпуска запасов МКЦ. Величина потерь в варианте 5 минимальна ввиду при- менения торцового выпуска при форме сечения отбитой руды МКЦ, близкой к форме фигуры выпуска, т.е. вписывается в эллипсоид вращения. Дискретные расчеты показателей извлечения В каждом варианте КСР в 25 точках, имеющих разные значения аргументов (мощность mi рудного тела и угол αi его падения), рассчитаны соответствующие показа- тели потерь Пi кварца и его разубоживания Рi. Значения mi задавались в интервале от 4 до 20 м (в среднем 12 м) с шагом 4 м, а αi – от 20 до 40° (в среднем 30°) с шагом 5˚. Оценка показателей извлечения кварцевого сырья производилась в пределах выделенной на месторождении элементарной выемочной единицы [5], в качестве которой принят до- бычной блок. Расчеты в рассмотренных вариантах проведены по упомянутой методике. В ней учтены основные виды и источники образования потерь. Методика обладает отно- сительной трудоемкостью, требует для реализации значительных затрат времени, т.к. со- стоит из 86-ти аналитических и последовательно взаимосвязанных соотношений техно- логических параметров. Поэтому соответствующие расчеты выполнены по специально созданной программе в пакете «Microsoft Excel». Относительная погрешность расчетов составляет 3 %. На рис. 2 а, б в качестве иллюстрации результатов, полученных в вари- анте 2 КСР, показаны распределения в координатах m и α расчетных значений показате- лей П и Р. Их интерпретация (т.е. обобщение и толкование) проведена путем формиро- вания и анализа соответствующих моделей регрессии. Рис. 1 – Варианты 2 - (а), 4 - (б) и 5- (в) комбинированной системы разработки: 1 – доставочный штрек; 2 – погрузочный заезд; 3 – траншейный штрек; 4 – буровая заходка; 5 – орт; 6 – фланговый вентиляционно-ходовой восстающий; 7 – заезд на горизонт; 8 – буро-вентиляционный штрек

- 32. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 32С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Модели регрессии Модели построены по методологии нелинейной функционально-факторной регрес- сии, опубликованной в работе [6]. Предварительно, с доверительной вероятностью 0,95, оценен допустимый интервал коэффициента детерминации искомых моделей. Данный интервал с учетом количества точек расчета и его погрешности ограничен нижним и верхним значениями, соответственно, R2 н=0,990 и R2 в= 0,999. Общий вид моделей формируется с учетом влияющих факторов, исходя из теоретиче- ских представлений и эмпирических данных о процессах, приводящих к потерям и разу- боживанию кварца, и характерных особенностей их распределения в точках расчета. От- метим здесь влияние факторов, распространенных по аргументам, и фактора локализо- ванного в некоторой области (рис. 2 в, г). Действие распространенных факторов обуслов- лено относительным ростом объема выпускаемой руды, происходящим при изменениях параметров m и α в заданном интервале. Среди них выделим факторы, выраженные мо- нотонностями в изменении показателей П и Р. Действие факторов монотонностей, обу- словленных раздельным влиянием мощности залежи и угла ее наклона, выразим в общем виде модели соответствующими функциями – показательной m еA и степенной μ A . Совместное их влияние выражается произведением m еA . Действие локализованного 20 22 25 27 30 32 35 37 40 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 П 24,00-26,00 22,00-24,00 20,00-22,00 18,00-20,00 16,00-18,00 14,00-16,00 12,00-14,00 10,00-12,00 8,00-10,00 6,00-8,00 20 22 25 27 30 32 35 37 40 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 П 24,00-26,00 22,00-24,00 20,00-22,00 18,00-20,00 16,00-18,00 14,00-16,00 12,00-14,00 10,00-12,00 8,00-10,00 6,00-8,00 20 22 25 27 30 32 35 37 40 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 П 24,00-26,00 22,00-24,00 20,00-22,00 18,00-20,00 16,00-18,00 14,00-16,00 12,00-14,00 10,00-12,00 8,00-10,00 6,00-8,00 20 24 27 30 33 36 40 20 17 15 12 10 7 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 25-26 24-25 23-24 22-23 21-22 20-21 19-20 18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 12-13 11-12 10-11 4 8 12 16 20 20 24 28 32 36 40 Р2i, % α, º m, м 4 8 12 16 20 20 24 28 32 36 40 П2i, % m, м α, º m, м α, º П2, % m, м α, º Р2, % Рис. 2 – Распределения потерь и разубоживания кварцевого сырья в технологическом варианте 2, полученные в результате дискретных расчетов - а, б и регрессионного моделирования - в, г а б в г 14 % 13,5 %

- 33. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 33С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е фактора наблюдается в моделях разубоживания. Оно обусловлено более быстрым зате- канием пустых пород вышележащего блока в фигуру выпуска при некоторых значениях аргументов m и α, характерных для выбранного варианта технологии. Поскольку дей- ствие таких ограничений приводит к некоторому возрастанию и спаду разубоживания на участке, то влияние данного фактора выразим в соответствующих моделях следующей двумерной функцией гауссовой формы, смещенной по осям координат и углу поворота: 2 2]cos)о(sin)([ 2 2 ]sin)о(cos)([ оо m mmmm eA . Здесь углы , α, αо, α и расстояния m, mo, m выражены в относительном виде. Суммируя отмеченные функции, получим общий вид искомых моделей. Функциональные параметры моделей оптимизируются по данным дискретных расчетов методом приближений параболической вершины. В итоге оптимизации показа- телей в вариантах 2, 4, 5 КСР получены, соответственно, следующие статистически зна- чимые регрессионные модели потерь П2, П4, П5 и разубоживания Р2, Р4, Р5: 4,680,4943 2 40,67α1,5П m e ; (R2 =0,9962) (R2 =0,9939) 4,810,880,88 4 )α1,145(10,4940,368П α m e ; (R2 =0,9970) (R2 =0,9945) 4,3760,0514 5 36,315α3,18П m e ; (R2 =0,9987) 5,0 0,5325 59,83 α 49,75 Р m e . (R2 =0,9959) Графический вид моделей показан на рис. 2 в, г и рис. 3. ;3 α 768,24 α9,44Р 2 13,3 2]1,21cos14,76)(1,21sin35,04)[(α 2 3,57 2]1,21sin14,76)(1,21cos35,04)[(α 2,782 0,7548 0,0239 2 mm m e e ; 2 13,3 2]1,31cos14,39)(1,31sin35,75)[(α 2 4,2 2]1,31sin14,39)(m1,31cos35,75)[(α 3,7380,017 4 2,94 67,02α12,68Р m m e e

- 34. ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ №1, 2017 г. 34С е т е в о е п е р и о д и ч е с к о е н а у ч н о е и з д а н и е Результаты моделирования Распределение отклонения регрессии П и Р от значений, полученных в дискрет- ных расчетах, близко к нормальному, а также обладает свойством гомоскедастичности при возрастании каждого аргумента – мощности рудного тела m и угла его падения . Коэффициенты детерминации моделей входят в интервал, заданный для их построения. Это означает, что средние квадратичные погрешности регрессии потерь и разубожива- ния кварца с доверительной вероятностью 0,95 объясняются погрешностью дискретных расчетов. Следовательно, математические модели регрессии выражают закономерности изменения потерь и разубоживания кварцевого сырья с указанной детерминацией адек- ватно упомянутым погрешностям. Распространенное влияние мощности m и угла на потери и разубоживание про- исходит по-разному. Относительный вклад в регрессию каждого аргумента, оцененный по сумме парциальных значений соответствующих показательных и степенных функций в точках дискретных расчетов, отличается незначительно. Однако их влияние в отдель- ных точках (m, α) отличается во много раз. Например, в составе потерь кварца П2 сумма парциальных вкладов мощности рудного тела составляет 43 %, а угла падения – 57 %. При этом парциальное влияние на регрессию мощности залежи при ее росте уменьша- ется в 30 раз, а влияние угла падения увеличивается по мере роста α всего в 1,4 раза. Крутизна спада потерь и разубоживания кварца, происходящего при увеличении мощ- ности рудного тела, характеризуется длиной релаксации λ. В моделях потерь в вариантах 2, 4, 5 КСР получены близкие ее значения, соответственно, 4,68 м, 4,81 м, 4,38 м. В по- 20 23 27 30 33 36 40 20 16 12 8 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 20 23 27 30 33 36 40 4 7 9 12 14 17 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 П X 1 X 2 20 22 25 27 30 32 35 37 40 20 17 15 12 10 7 4 0 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 20 24 27 30 33 36 40 20 17 15 12 10 7 5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 П5, % Р5, % 14 % 13,5 % m, м m, м α, º α, º в г а б П4, % Р4, % 14 % m, м m, м α, º α, º Рис. 3 – Графики регрессионных моделей потерь и разубоживания кварцевого сырья, добываемого технологией КСР в вариантах 4 – а, б и 5 – в, г