Hacía políticas de cohesión social y seguridad ciudadana

- 3. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA

- 4. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA PRÓLOGO La seguridad en la región de América Latina y el Caribe es reconocida como un elemento fundamental de la política pública y del desarrollo de las ciudades. El crimen urbano y la violencia continúan teniendo un impacto dramático en la habilidad de las ciudades y de las comunidades de la región para alcanzar logros sustentables en el desarrollo urbano y social. El crimen es uno de los síntomas de los fracasos de las políticas de desarrollo urbano, no solo de la región sino del mundo. Las tendencias y condiciones de vida en áreas urbanas varían considerablemente al igual que los niveles del crimen y la inseguridad. Sin embargo, la región en su conjunto muestra los más altos índices de violencia urbana del mundo y esto es particularmente cierto en las zonas precarias. En la mayoría de los países y las ciudades, la violencia urbana y el crimen limitan los esfuerzos del desarrollo, cuando los recursos inseguridad, el crimen y la violencia sobre la calidad de vida, el acceso a servicios y el acceso a las oportunidades para los moradores, es severo particularmente para las personas de bajos ingresos. Las experiencias regionales e internacionales indican que los esfuerzos para mejorar la seguridad y el sentimiento de seguridad entre los residentes y los comercios en una ciudad debería ser la responsabilidad de todos los niveles de gobierno. Las políticas y los marcos nacionales que enfatizan la justicia social y la inclusión, son esenciales. Estos deben ser complementados por gobiernos locales y políticas urbanas enfocadas a la prevención y la reducción de la vulnerabilidad. El reto es reducir el crimen y la violencia de forma sustentable sin dañar el planeación local del desarrollo, con el mejoramiento y reforzamiento de la ciudadanía, y con la gobernanza y la participación respaldada por políticas de seguridad de orden nacional. El objetivo de la presente publicación es generar una guía para las autoridades locales y sus actores asociados en el papel que desempeñan al enfrentar el tema de la inseguridad. Existen muchas prácticas y experiencias positivas y exitosas que se han consolidado en la región a nivel local en los últimos 20 años. El proceso de democratización, una sociedad civil bien establecida y la presencia de alcaldes decididos han llevado a prácticas y acercamientos innovadores en el combate a la prevención del crimen. Sin embargo falta mucho por hacer en la consolidación de logros, en el establecimiento de marcos nacionales que faciliten el trabajo de los gobiernos locales y en la diseminación sistematizada de acciones de prevención entre autoridades locales a través de la región. 2

- 5. PRÓLOGO en diversas ciudades de la región y una serie de herramientas que incorporan la acción local. Está dirigida a los líderes generadores de la política local, a los departamentos técnicos de los gobiernos de las ciudades y a los líderes locales en general. Provee un acercamiento riguroso, paso a paso, en el análisis de los problemas, en su traducción a opciones, políticas y en la implementación, monitoreo y evaluación de planes. Este acercamiento, llevado por una amplia estrategia basada en un entendimiento claro del contexto local, parece tener un mayor éxito que las aplicaciones ad hoc de iniciativas individuales. Por lo anterior, y a causa de la importancia del contexto local se ha decidido editar un Segundo volumen para el Caribe Anglófono, que cuenta con diferentes tradiciones y modelos Las herramientas aquí presentadas surgen de la vasta experiencia de ONU-HABITAT en muchas ciudades del mundo y del diálogo regional e internacional que se ha llevado a cabo por más de 20 años. Queremos agradecer a los expertos de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile por el trabajo en traducir estas experiencias globales en forma relevante a ciudades de América Latina. ONU-HABITAT continuará trabajando con la Universidad así como con otros actores interesados en la región para complementar esta jóvenes y comunidades. Un gran número de expertos en los temas de desarrollo urbano y prevención dieron su conocimiento y comentarios a la creación del presente documento. Están mencionados en los agradecimientos. Yo particularmente quiero reconocer la valiosa contribución de la Agencia Sueca de Cooperación y Desarrollo (Swedish Agency for Development Cooperation, SIDA) en el apoyo a esta guía, así como a la Organización Canadiense para la Estrategia Nacional en la Prevención del Crimen (Canadian National Crime Prevention Strategy) que apoyó el desarrollo de la versión global original. Anna Kajumulo Tibaijuka, Sub-Secretaria General de las Naciones Unidas Directora Ejecutiva, UN-HABITAT 3

- 6. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA INTRODUCCIÓN Esta Guía ha sido realizada en colaboración entre la Agencia de Naciones Unidas HABI- TAT y la Universidad Jesuita Alberto Hurtado (UAH) de Chile. Quiere ser una herramienta para todas las personas u organizaciones que implementan o deseen implementar, complementar o ajustar políticas y programas relacionados con la prevención de la delincuencia y la violencia en los países y ciudades de Latinoamérica, región fuertemente golpeada y sensible a este tema. Esta Guía ha sido elaborada a partir del “Local Crime Prevention Toolkit”, elaborado por el Programa “Ciudades más Seguras” (Safer Cities) y ha recogido el conocimiento y la experiencia acumulada que distintas ciudades del mundo han desarrollado durante años en materia de segu- ridad y prevención de violencia y delincuencia. El texto se orienta en especial para su aplicación desde los gobiernos locales, en particular desde - - miento coincide con la demanda de la población y con el hecho de que la experiencia internacional exitosa en materia de prevención corresponde a diseños e implementaciones efectuados por las alcaldías. Lo dicho es muy válido en América Latina donde los mejores y más sustentables antecedentes emergen en ciudades como Bogotá, Medellín, Monterrey, Diadema, Rosario, Quito, Guayaquil y muchas otras. Se propone, al igual que en el Manual original, que la implementación de una política de pre- vención es un proceso, que requiere una serie de etapas o pasos, lo cual además debe contar con ciertos apoyos o soportes como la evaluación y monitoreo, la comunicación e institucionalización. Se ha realizado un trabajo de adaptación y adecuación a la realidad y contexto latinoamericano, lo que ha sido reforzado por visitas realizadas a diversas experiencias de prevención en seguridad, a distintas ciudades de América Latina en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y El Salvador. Así también este proceso de elaboración de la presente Guía, ha sido acompañado por un conjunto de actividades de formación y capacitación en prevención de problemáticas re- lacionadas a la seguridad, entre las cuales se pueden destacar cursos de mediación comunitaria dirigidos a líderes sociales comunitarios y equipos técnicos de nivel local, cursos de prevención de violencia escolar a profesores, cursos de prevención social del delito y la violencia a equipos locales, y cursos a agentes encargados de la prevención del consumo de drogas dictados por el Programa de Seguridad Urbana (PSU) de la facultad de derecho de la UAH. La elaboración de la Guía se ha nutrido del conocimiento y la experiencia de muchos profesiona- les y especialistas en el tema, y de innumerables grupos y personas en distintos lugares del mundo, y su creatividad. Sin embargo, aún las más exitosas iniciativas no pueden considerarse como recetas sino como orientaciones a contextualizar. Existen enfoques y principios que son esenciales pero no hay fórmulas infalibles en la materia. Por eso, la publicación, como instrumento, es una propuesta que requiere ajustes a la cultura, al momento histórico y a la contingencia que se esté 4

- 7. INTRODUCCIÓN los gestores de cada localidad. La realidad económica, social, política y cultural en Latinoamérica es muy diversa y cambiante. Incluso existen diferencias en el uso de muchas palabras relacionadas con la seguridad. La Guía no puede salvar todas esas diferencias, por lo que se agradece de Los autores de esta obra, al igual que los expertos de Naciones Unidas que la pidieron y fueron interlocutores permanentes de su formulación, están convencidos, por su propia experiencia y por la observación de las iniciativas internacionales, de la necesidad de coproducción de la seguridad. Es decir, si bien hay ámbitos, en particular la prevención penal, que son de responsabilidad del estado central, existe un vasto campo de colaboración necesaria con las autoridades locales y con los actores de la sociedad civil. Hoy el sistema de justicia criminal (policía, tribunales, cárceles) no puede por sí solo enfrentar las tareas de prevenir la delincuencia y la violencia. Es tarea de - das a la resolución de problemas” o de “proximidad estratégica” están involucradas en tareas de prevención social o situacional, mientras las acciones de control social son largamente compartidas entre policía y sistema privado de seguridad. La intervención de la sociedad civil en materia de reintegración de ex convictos y de justicia alternativa (mediación, penas alternativas, justicia restaurativa) es siempre mayor y supera a veces a aquella de la justicia tradicional. En este nuevo universo de las prácticas de prevención, el rol de las autoridades locales como guías, gestoras y educadoras no solo resulta imprescindible, sino también central, garante de sustentabi- lidad y de gobernabilidad. Su rol fundamental implica, por una parte, la necesidad de proyectar una política de seguridad que constituya un aporte a la cohesión social, a la calidad de vida, y, por otra, una capacidad de articular dicha política con el conjunto de las estrategias socioeconómicas. Supone también una tarea pedagógica para hacer comprensibles las políticas de seguridad y en particular la necesaria responsabilización de los ciudadanos. Finalmente, exige una acción inter- sectorial, porque a un fenómeno multicausal -como son las diversas modalidades de delincuencia y de conductas de riesgo- se responde a través de iniciativas integrales, llevadas a cabo por equipos multidisciplinarios, con la participación de una diversidad de actores sociales y políticos. El presente texto ha sido construido para mostrar cómo avanzar paso a paso en la elaboración e implementación de una estrategia local consensuada de seguridad urbana. Busca que el lector, ya sea a través de la lectura de la Guía completa o de algunos de sus capítulos, encuentre herramientas útiles para su trabajo preventivo en temas de seguridad. La primera parte apunta a contextualizar la problemática de la seguridad en América jóvenes y violencia de género, experiencias exitosas de prevención, tipos y actores de prevención y se enuncian los principales temas del debate regional sobre la seguridad ciudadana. 5

- 8. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA Una segunda parte incluye las distintas etapas de una política local de prevención de violencia y delincuencia. Tres etapas se describen: En una primera etapa se señalan las condiciones y los pasos necesarios para iniciar una política de prevención a nivel local. La segunda etapa aborda el tema de la realización de un diagnóstico: detalla los pasos a seguir, claves y subraya el proceso de participación de los equipos técnicos, de las comunidades de interés y de la población en el proceso. La tercera etapa describe los principios y modalidades de elaboración de una estrategia consensua- da y de su implementación. Además se ilustra a través de ejemplos relacionados con los problemas habituales, los enfoques, objetivos y modalidades de abordaje de estas problemáticas. Se trata, de hecho, de aplicaciones de la estrategia, y de traducción en la práctica de la visión que la inspira. Una tercera parte de la guía hace referencia a los apoyos necesarios de una política de preven- ción local: En primer lugar se aborda el monitoreo y la evaluación, dos procesos indispensables y complementarios que permiten asegurar la buena gestión y la validez de una estrategia local. Aun una buena política en la materia puede fracasar por errores en su manejo y por carencia de En segundo término se hace referencia a la institucionalización de la política de seguridad, la cual se materializa en la forma de un pacto urbano entre actores claves o de un libro blanco, pero tam- bién a través de colaboraciones que, al hacerse permanentes, le dan mayor fuerza y visibilidad. Este proceso refuerza y consolida una cultura de la prevención en la población. La instituciona- lización da a la progresiva construcción de una cultura de la prevención una referencia política, un instrumento esencial de conducción y una garantía de continuidad. En tercer lugar se trata la comunicación, problemática que en muchas iniciativas locales, por coordinación. Finalmente, en esta tercera parte se aborda la formación y capacitación de agentes locales, aspecto fundamental en una estrategia de prevención local y un factor de sostenibilidad y autonomía. Se señalan algunas modalidades y contenidos que la formación y capacitación debiera considerar. una perspectiva de futuro en los temas de seguridad y cohesión social para América Latína. 6

- 9. ÍNDICE PRÓLOGO 2 INTRODUCCIÓN 4 ÍNDICE 7 SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN Capítulo 1: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN 12 A- CONTEXTO DE LA SEGURIDAD REGIONAL 12 B- LAS EXPERIENCIAS DE PREVENCIÓN EXITOSAS EN LA REGIÓN 26 C- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD 28 POLÍTICA LOCAL DE PREVENCIÓN PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Capítulo 2: ETAPA 1: EL INICIO DE UNA POLÍTICA 36 1.1 PROCESO PARA COMENZAR LA POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL 36 Capítulo 3: ETAPA 2: EL DIAGNÓSTICO 42 2.1. LOS TIPOS DE DIAGNÓSTICO 42 2.2. OBJETIVOS DE UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 44 2.3. ¿QUÉ INFORMACIONES SE BUSCAN? 46 2.4. LOS PASOS DEL DIAGNÓSTICO 47 2.5. PASO 1: FORMAR Y ESTABLECER EL GRUPO GUÍA 47 2.6. PASO 2: DISEÑAR EL PROCESO 50 2.7. PASO 3: CONDUCIR EL DIAGNÓSTICO 56 2.8. PASO 4: ANÁLISIS, INFORME Y VALIDACIÓN 66 Capítulo 4: ETAPA 3: LA ESTRATEGIA Y SU IMPLEMENTACIÓN 70 ESTRATEGIA 3.1. DEL DIAGNÓSTICO A LA ESTRATEGIA 70 3.2. BASES PARA UNA ESTRATEGIA 71 3.3. SOSTENIBILIDAD DE UNA ESTRATEGIA 72 3.4. LOS TIEMPOS FLEXIBLES DE LA ESTRATEGIA 73 3.5. PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 74 IMPLEMENTACIÓN 3.6. PLANIFICAR E IMPLEMENTAR LA ACCIÓN 78 3.7. EJEMPLOS DE ENFOQUES Y DISEÑOS DE PREVENCIÓN 84 APOYOS A LA POLÍTICA LOCAL DE PREVENCIÓN Capítulo 5: MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 106 4.1. MONITOREO 106 4.2. EVALUACIÓN 107 Capítulo 6: COMUNICACIÓN: MANTENER(SE) INFORMADO 112 5.1. COMUNICACIONES 113 5.2. LAS COMUNICACIONES INTERNAS 118 5.3. LAS COMUNICACIONES DEBEN ADECUARSE A CADA REALIDAD 119 Capítulo 7: INSTITUCIONALIZANDO LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN LOCAL 120 6.1. LA IMPORTANCIA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN 120 6.2. INSTALAR EL TEMA EN LOS GOBIERNOS LOCALES Y LA COMUNIDAD 121 6.3. COMO HACER QUE LA INSTITUCIONALIZACIÓN OCURRA 121 Capítulo 8: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE AGENTES LOCALES 126 7.1. LA CAPACITACIÓN, FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y AUTONOMÍA LOCAL 126 7.2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 127 7.3. LAS MODALIDADES DE FORMACIÓN O CAPACITACIÓN 130 CONCLUSIONES FINALES 131 GLOSARIO 132 BIBLIOGRAFÍA 136 7

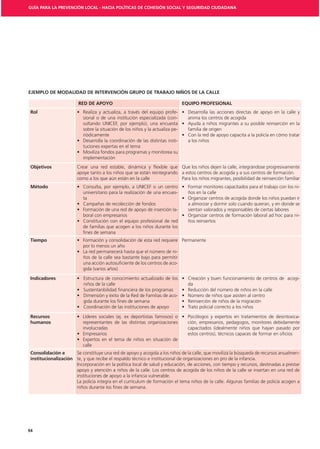

- 10. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA TABLAS EJEMPLO DE RUTA CRÍTICA DE LA VIOLENCIA EN CENTRO AMÉRICA 15 LA MULTICAUSALIDAD Y LA RESILIENCIA LOCAL 51 CARACTERÍSTICAS-TIPO DE LA VICTIMIZACIÓN / VÍCTIMA Y CARACTERÍSTICAS- TIPO DEL VICTIMARIO-AUTOR O DELINCUENTE O POTENCIAL DELINCUENTE 52 OBJETO DE OBSERVACIÓN - FUENTE O METODOLOGÍA 53 ANÁLISIS DE ACTORES 55 TIPOS DE MAPAS 57 PRINCIPALES INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO 69 BOGOTÁ, COLOMBIA: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS A PARTIR DE LAS PRIORIDADES DEL DIAGNÓSTICO 76 INSTRUMENTOS Y RECURSOS AJUSTADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, BOGOTÁ, COLOMBIA 79 TABLA DE APOYO EN LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 81 EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS 85 EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO REINSERCIÓN DE EX CONVICTOS 87 EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO BARRIOS CRÍTICOS 88 EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO JÓVENES EN BARRIOS CRÍTICOS 90 EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO NIÑOS DE LA CALLE 94 EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO VIOLENCIA ESCOLAR 96 EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN DESERTORES ESCOLARES 97 EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 100 EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO AUMENTO DE LOS ROBOS 102 EJEMPLO DE MODALIDAD DE INTERVENCIÓN GRUPO DE TRABAJO DELITOS DE CUELLO BLANCO 104 INDICADORES DE EVALUACIÓN: DEFINICIONES Y EJEMPLOS 111 GRÁFICOS ¿HA SIDO VÍCTIMA DE UN DELITO? 14 AMÉRICA LATINA- TASA DE MORTALIDAD POR HOMICIDIO 2000-2005 16 TASA DE HOMICIDIOS POR CADA 100.000 HABITANTES EN CIUDADES DE AMÉRICA 2006 16 TEMOR A SER VÍCTIMA 17 AMÉRICA LATINA ¿CUÁL ES EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE EN EL PAÍS?, SERIE 1995 -2007 18 ¿LA FORMA DE ACTUAR DEL PRESIDENTE... CON RESPECTO A LA SEGURIDAD 18 AMÉRICA LATINA-TASA DE MUERTES POR ARMA DE FUEGO - POBLACIÓN TOTAL Y JÓVENES (DIFERENTES AÑOS CADA PAÍS 2000-2002) 19 AMÉRICA LATINA: (14 PAÍSES) ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR DECILES, ALREDEDOR 2007 19 DISTRIBUCIÓN DE LAS INCAUTACIONES DE COCAÍNA A NIVEL MUNDIAL EN 2005 20 EL IMPACTO DE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN LOCAL 27 AMÉRICA LATINA- TASA DE POBLACIÓN PENAL RECLUIDA, SEGÚN PAÍS (2003-2006) 29 TODOS TIENEN IGUALES OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA JUSTICIA 30 ESQUEMA POLÍTICA(S) MUNICIPAL(ES) 38 ETAPAS DE UNA POLÍTICA LOCAL DE PREVENCIÓN 38 ETAPAS Y ACTORES DE UNA POLÍTICA LOCAL DE PREVENCIÓN PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 41 8

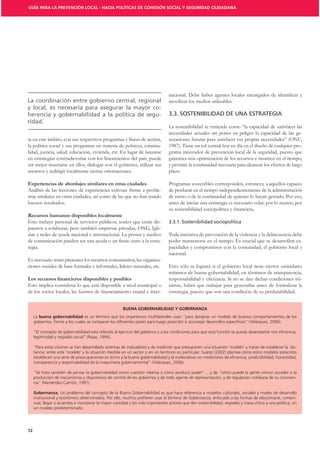

- 11. ÍNDICE MODELO ECOLÓGICO DE FACTORES QUE INSIDEN EN LA RESILENCIA 51 PROCESO PARA DEFINIR LOS EJES ESTRATÉGICOS 74 CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO A PARTIR DE LOS EJES ESTRATÉGICOS 77 EVALUACIÓN POR NIVELES DE VULNERABILIDAD: PROYECTO MUNICIPAL PARA BARRIOS MÁS SEGUROS (EJEMPLO FICTICIO) 111 LAS COMUNICACIONES EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA POLÍTICA 118 RECUADROS LA VIOLENCIA URBANA EN AMÉRICA LATINA 13 JÓVENES: VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS EN AMÉRICA LATINA 21 DESERCIÓN ESCOLAR 23 POBLACIÓN EN RIESGO: MÁS JÓVENES, MÁS POBRES 23 PERTENECER A UNA PANDILLA 23 PANDILLAS DE CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN 23 MENORES, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY 25 DIPROFAM (CARABINEROS DE CHILE) 25 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 25 LA MANO DURA FRENTE A LA CRIMINALIDAD VERSUS LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN FRENTE A LAS MARAS Y PANDILLAS 28 EL CRIMEN ES UN HECHO SOCIAL 29 LOS ACTORES DE LA PREVENCIÓN 31 LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES (PUI), EN MEDELLÍN, COLOMBIA 32 GUARDIA URBANA MUNICIPAL (GUM) ROSARIO, ARGENTINA 33 ¿QUÉ ES UNA VISIÓN? 36 LA IMPORTANCIA DE LA VISIÓN EN EL LIDERAZGO LOCAL 37 COMPETENCIAS PARA EL COORDINADOR 38 EL ROL COORDINADOR DEL MUNICIPIO QUITO, ECUADOR – ORGANIGRAMA DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN QUITO 40 ESTADÍSTICAS POLICIALES 43 CIFRA NEGRA 43 CEASC, CENTRO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, COLOMBIA 44 OBSERVATORIO URBANO DE SEGURIDAD 45 VENTAJAS Y LÍMITES DE UNA ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN 45 PERCEPCIONES DEL TEMOR 45 MARCHA EXPLORATORIA 47 SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN DELHI 48 PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES DE INTERÉS 49 FAVORECER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 50 RECURSOS DE LA COMUNIDAD 53 TASAS, INDICADORES E ÍNDICES 54 FAVELA CAVALÃO, EN NITERÓI, BRASIL 55 LAS PRINCIPALES FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS - PRINCIPALES INSTRUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE DATOS PRIMARIOS. 56 MAPA: HOT SPOTS DE ASALTOS A TAXI, BELO HORIZONTE (1995-2001), BRASIL 57 INCLUSIÓN SOCIAL O REINSERCIÓN DE NIÑOS DE Y EN LA CALLE, MONTERREY, MÉXICO 59 COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES EN CHILE 61 EL CASO DE DIADEMA, BRASIL 62 ESCUELA QUE PROTEGE RECIFE, BRASIL 63 VIOLENCIA ESCOLAR EN CHILE 64 EJEMPLO DE ESTUDIO DEL TEMOR EN CHILE 64 PROPUESTA DE UN ESQUEMA DE INFORME 67 ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA COMUNITARIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA? 70 BUENA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 72 9

- 12. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA “PROPUESTA (2008) HACIA UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y JUSTICIA PARA UNA BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA”, LA CAPITAL DE COLOMBIA SE HA PLANTEADO CINCO EJES ESTRATÉGICOS 75 “GESTORES-MONITORES” ADAPTADOS AL CONTEXTO LOCAL 80 PROMOCIÓN DE NORMAS Y COMPORTAMIENTOS EQUITATIVOS DE GÉNERO ENTRE HOMBRES JÓVENES, COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL VIH 82 “LA GENTE QUIERE MÁS POLICÍAS” 83 CIUDAD DE LOS NIÑOS, ROSARIO, ARGENTINA 83 GRUPO DE TRABAJO: TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS 84 REINSERCIÓN DE EX CONVICTOS 86 BARRIOS CRÍTICOS 86 MEDIACIÓN COMUNITARIA EN FAVELAS DE RÍO DE JANEIRO, BRASIL 88 CONVIVENCIA PARA GUATEMALA 88 JÓVENES CONVIVEN POR BOGOTÁ, COLOMBIA 89 JÓVENES EN BARRIOS CRÍTICOS 89 BIBLIOTECA POPULAR DE BELLA VISTA, CÓRDOBA, ARGENTINA 91 INSTITUTO DE PROTECCIÓN PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD IDIPRON-BOGOTÁ, COLOMBIA 92 NIÑOS DE LA CALLE 92 “SE ESSA RUA FOSSE MINHA” (SER)*: CIRCO SOCIAL CON NIÑOS DE LA CALLE, RÍO DE JANEIRO, BRASIL 93 VIOLENCIA ESCOLAR 95 EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN GUATEMALA 95 DESERTORES ESCOLARES 96 “CONOZCO MIS DERECHOS, LOS HAGO RESPETAR Y CONSTRUYO ESPACIOS DE NO VIOLENCIA PARA TODOS” SAN MIGUEL DE TUCUMAN, ARGENTINA 98 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 99 AUMENTO DE LOS ROBOS 101 DELITOS DE CUELLO BLANCO 103 MONITOREO O SEGUIMIENTO 106 APORTES DE UNA EVALUACIÓN 107 EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMO PROCESO 108 PROMOVIENDO NORMAS Y COMPORTAMIENTOS EQUITATIVOS DE GÉNERO, RÍO DE JANEIRO, BRASIL 109 EVALUACIÓN PROGRAMA PAZ Y RECONCILIACIÓN MEDELLÍN, COLOMBIA 109 CONSIDERAR EN TODO MOMENTO A LA COMUNIDAD 110 OBJETIVOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN 112 CONSEJOS ÚTILES 113 LLAMADOS ESPERANZADORES 114 EL NOMBRE DE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y SUS CAMPAÑAS 114 SECRETARIADO DE SEGURIDAD COMUNITARIA, TORONTO, CANADÁ 115 EL PODER DE LOS MEDIOS 116 ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UNA RELACIÓN POSITIVA CON LOS MEDIOS 116 COMUNICADO DE PRENSA 117 LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 117 PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN ES NECESARIO 120 MARCHA BLANCA 122 PACTO POR LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, ECUADOR 123 CÓMO INSTITUCIONALIZAR LA EVALUACIÓN: EL CASO DEL LIBRO BLANCO DE BOGOTÁ, COLOMBIA 124 JUVENTUD Y POLICÍA 125 EMPODERAMIENTO CONTRA LA VIF 126 CAPACITACIÓN DEL FORO EUROPERO PARA LA SEGURIDAD URBANA (FESU) 127 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CHILE 127 PERFECCIONAMIENTO DE LA PRÁCTICA POLICIAL CIUDADANA, RÍO DE JANEIRO, BRASIL 128 10

- 13. SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN 11

- 14. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA Capítulo 1: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN A. EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD REGIONAL En este capítulo se describen las Para poder evaluar la situación de seguridad en América Latina y características de la criminalidad, las políticas necesarias para trabajar adecuadamente, es necesario plantearse una discusión sobre la seguridad en cualquiera de las la violencia e inseguridad ciuda- dimensiones que se le han catalogado en el último tiempo sea ésta, pública, humana, urbana, ciudadana o privada. Actualmente las dana en la región, destacando las ideas más comunes sobre la seguridad están relacionadas con el respeto a la integridad física y el temor a que ella sea violentada, diferencias con otras partes del ya sea en la privacidad del hogar, en el barrio donde se vive, los lugares de tránsito o en la ciudad que se habita. Sin embargo, la mundo. También se abordan los seguridad no es la mera ausencia de agresión o temor, ya que el valor de la seguridad apunta a la certeza de ser respetado en tanto problemas actuales y los retos individuo, en la integridad física, psicológica y social. que enfrentan actores locales en El enfoque de la seguridad que se propone va más allá de las múl- tiples formas de violencia y delincuencia. De hecho, la seguridad la prevención. es en primer lugar un fundamento para el despliegue de las capaci- dades humanas, la libertad, la solidaridad, la multiculturalidad y la creatividad. En la seguridad se juega no sólo la vida de la persona individual, sino igualmente la de la sociedad y de la ciudad. La seguridad también es un derecho humano llamado de cuar- ta generación, tanto de los individuos como de las comunidades, para alcanzar una calidad de vida acorde a la dignidad de ciuda- danos. En este sentido la seguridad no es sólo un valor jurídico, normativo o político sino también social, pues es la base del bien común de las sociedades para su desarrollo equitativo y justo para todos sus integrantes. La seguridad es uno de los pilares del buen gobierno y está en la base de la libertad y la igualdad para el desa- rrollo pleno y equitativo de las personas. En cuanto bien común la seguridad actualmente enfrenta una serie de desafíos en las so- ciedades actuales, debido a la complejidad social con la que deben lidiar instituciones públicas, sociedad civil y organismos privados e individuos. En América Latina, uno de los desafíos más importantes de la se- guridad es la violencia de género, expresada no sólo en el ámbito de lo privado y lo doméstico, sino también en la vida pública y en la ciudad, atentando directamente contra la ciudadanía de las mujeres y la igualdad de oportunidades. Un segundo desafío muy relevante se relaciona con los y las jóvenes, donde es necesario considerar a los desafíos que la falta de seguridad le impone al propio desarrollo de los y las jóvenes y sus posibilidades de desenvolvimiento actual y futuro. Un tercer desafío se relaciona con las minorías sociales, medida en que el grupo minoritario pone en tela de juicio intere- ses creados y prácticas consideradas como naturales en el medio o reivindica la validez de normas y prácticas culturales diversas. La capacidad de gestión de la dimensión de seguridad de los proble- 12

- 15. Capítulo 1: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN mas de las minorías en la vida urbana constituye un indicador de la voluntad político-social de construir una sociedad inclusiva y de LA VIOLENCIA URBANA EN AMÉRICA LATINA respeto de los derechos humanos. Las denuncias y estadísticas de delincuencia y violencia aumentan Los desafíos planteados ponen en cuestión el derecho a la seguri- sostenidamente desde finales de los 70 en gran parte del mundo, dad, entendida como la posibilidad de vivir en un ambiente donde en especial en las ciudades de los países desarrollados. Un fenómeno similar se produce en muchas ciudades latinoamericanas desde los los derechos humanos son respetados, tanto por parte de los in- 80 hasta la fecha. Este aumento de la delincuencia ha implicado un dividuos como del Estado. La seguridad debe ser experimentada mayor uso de la violencia al cometer los delitos y el aumento de las en todos los espacios, desde el más íntimo en el hogar, pasando tasas de homicidio, convirtiendo a Latinoamérica en la región más por el entorno a la vivienda, el barrio, la comuna y la ciudad en su afectada por la criminalidad en el mundo. conjunto. En este contexto, el derecho a la seguridad es un bien público que está estrechamente ligado a otras dimensiones socia- La situación de conflictividad urbana que se vive actualmente en las les. No es una demanda ni una política aislada. El ciudadano que ciudades latinoamericanas junto con aumentar en el último tiempo, demanda seguridad pide paralelamente política urbana y política es delictiva. La conflictividad no ha sido ajena a los procesos de trans- social de inclusión. La seguridad es un derecho que cristaliza un formación social de América Latina y ciertamente la violencia política conjunto de demandas sociales frente al riesgo y al mismo tiempo ha estado presente en la región durante la segunda mitad del siglo es transversal a las demandas sociales. Quien quiere una política XX. Sin embargo, cuando se compara las tasas de homicidios para todos estos países hasta comienzos de los años 70, la situación no educacional, de vivienda o de transporte pide que la seguridad guarda relación con las tasas de los años 90, cuando desaparecen esté incorporada en ella. las dictaduras, amainan las guerrillas en gran parte de los países de la región, se inician los procesos de paz y asumen gobiernos demo- Cuando el derecho a la seguridad se ve vulnerado, como de hecho cráticos la conducción de los países. Particularmente en los países de ocurre en muchas ciudades y barrios en America Latina y el Ca- intensa violencia política, la actual conflictividad urbana es parte de ribe, las ciudades se presentan como espacios donde la violencia la agenda del post-conflicto. Se trata hoy día de una violencia dis- se instala como una vivencia cotidiana, generándose a veces una tinta, donde una de sus características más sobresalientes es el creci- - miento de la violencia interpersonal y física en relaciones cara a cara cia, convirtiendo ambos términos en sinónimos. Hoy en día los que se manifiesta sobre todo en las zonas pobres, segregadas de índices de criminalidad y violencia en el continente muestran que las grandes ciudades. Esta conflictividad urbana se relaciona con los la región es una de las más inseguras en el mundo. procesos políticos, económicos y culturales de exclusión, que cues- tiona la estructura social establecida, abarcando un ámbito mayor que la violencia y la delincuencia. En último término, la conflictividad Son muchas las formas a través de las cuales la violencia amena- urbana actual en la región desnuda la debilidad de las democracias za el bienestar y afecta la calidad de vida, especialmente a la po- latinoamericanas y la necesidad de ciudades más inclusivas, con ma- blación más pobre. Esto provoca que los gobiernos nacionales y yores oportunidades para todos y todas (Ruiz, 2008). locales hayan tenido que hacerse cargo de una demanda creciente por seguridad desde la sociedad civil, buscando contener la violen- cia y el delito y asumiendo esta tarea como una prioridad. - ce de la criminalidad. En América Latina la inseguridad y la gestión en este ámbito tie- - nen atributos particulares que la diferencian del resto del mundo. ridad urbana. Se puede decir que son transversales a la mayoría de los países. Algunas de estas características son: A.1. La criminalidad Diversas estadísticas muestran que América Latina es la región más afectada por la criminalidad. Homicidios, robos con fuerza y - robos con violencia se asocian y son más frecuentes que en otras dades y barrios. - más frecuentes. una de las amenazas más urgentes contra la salud y la seguridad pública de las Américas”. de un contexto de exclusión social. Un estudio reciente demuestra que hay una alta probabilidad de género. ser víctima de algún delito, particularmente en Centroamérica y, 13

- 16. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA ¿HA SIDO VÍCTIMA DE UN DELITO? AMÉRICA LATINA 2007 ¿Ha sido, Ud. o algún pariente, asaltado, agredido o víctima de un delito en los últimos doce meses? Venezuela 49 Argentina 47 Honduras 44 Perú 43 Brasil 42 Bolivia 42 Paraguay 41 El Salvador 41 Chile 40 México 39 Ecuador 38 Uruguay 35 Colombia 34 Guatemala 33 Costa Rica 32 Nicaragua 28 Rep. Dominicana 27 Panamá 14 América Latina 38 10% 20% 30% 40% 50 60% 70% Fuente: Latinobarómetro, 2007. Pero ésta no es la única forma de violencia. También se observan otros tipos de violencia letal. En América Latina, según la OPS Con menos de una quinta parte de la población mundial, esta re- gión presenta un cuadro dramático de homicidios por armas de habitantes. Si se analiza en relación al género, existe una tendencia clara: las Los homicidios en la región triplican a los de Europa y van en víctimas de homicidios en América Latina son fundamentalmente aumento. Las estadísticas de la Organización Panamericana de la masculinas, ya que el número de hombres asesinados es cerca de - - mente se asocia a la violencia sexual. Respecto de los jóvenes, es el grupo etáreo donde se concentra el mayor número de víctimas de homicidio, constituyéndose los jóvenes en los principales victima- rios y a la vez víctimas de la violencia. 14

- 17. Capítulo 1: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN EJEMPLO DE RUTA CRÍTICA DE LA VIOLENCIA EN CENTRO AMÉRICA. Dirección Primaria del TIPOS DE TIPOS DE VIOLENCIA MANIFESTACIONES Dirección secun- continuo de la VIOLENCIA SEGÚN VICTIMARIOS daria del continuo violencia Y VÍCTIMAS de la violencia Político/institucional Violencia del Estado y Ejecuciones extrajudiciales por de otras instituciones parte de las fuerzas de seguri- Violencia del Esta- “informales” dad do que lleva a fal- ´´Limpieza´´ social de parte del ta de confianza en Incluido sector privado estado o comunidad, de gangs y la policía y sistema niños de la calle de justicia Linchamientos Económico/institucio- Crimen organizado Uso de violencia e intimidación nal para resolver conflictos de ne- Protección de intereses gocios económicos Secuestros Robo a mano armada Tráfico de drogas Robo de autos y contrabandos Tráfico de armas ligeras Trata de blancas Económico/social Pandillas (maras) Robos, hurtos, violencia colecti- va Niños de la calle Pequeños robos Económico Delincuencia / robos Robos en calle Social Violencia doméstica Abuso psicológico y fisico de las mujeres Violencia Intrafa- Abuso infantil Abusos, en particular de parte de miliar (VIF) lleva al (niños y niñas) padrastros o tíos abandono del hogar de jóvenes y a varias Conflicto intergenera- Abusos psicológicos y fisicos situaciones de ries- cional entre padres e hi- go en calles. jos (adultos y jóvenes) Rutinas de violencia co- Peleas callejeras, confrontacio- tidiana gratuita nes Fuente: MOSER y WINTON, 2002 (Traducción libre). Las estadísticas comparadas revelan que la región lidera en robos. El crimen y la violencia generan altos costos económicos y afectan Según los registros policiales, Sudamérica tiene las cifras más altas, el crecimiento de la región. Los efectos del crimen y la violencia sobre el crecimiento económico son múltiples y variados. Entre los más importantes destacan el perjuicio en capital humano, la reducción de la inversión y el deterioro del tejido social. Sin duda, - - américa ha sobrepasado a otras regiones en desarrollo durante las pecialmente el de las comunidades más pobres. últimas décadas, niveles extremadamente altos de violencia con- tinúan amenazando la prosperidad económica y la consolidación Algunos países de la región han llevado a cabo estudios de cuan- de la democracia. 15

- 18. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA AMÉRICA LATINA - TASA DE MORTALIDAD POR HOMICIDIO 2000-2005 100 Tasa de mortalidad por homicidio por país (2000-2005) 90 84,6 Tasa mortalidad por homicidio AL (2000-2005) 80 70 c/100 mil habitantes. 60 50 43,4 40 32,4 31 23,1 30 20 18,4 15,7 14 13,7 12,3 11,1 11,1 7 6,2 5,3 5,2 4,5 10 0 Venezuela Brasil Rep. Dominicana Colombia El Salvador Paraguay Ecuador Bolivia Panamá Nicaragua México Costa Rica Chile Uruguay Perú Guatemala Argentina Fuente: Tudela, 2006. TASA DE HOMICIDIOS POR CADA 100.000 HABITANTES EN CIUDADES DE AMÉRICA 2006 Datos PNUD Bogotá 120 99 100 90 92 87 83 80 60 49 53 44 36 39 40 33 20 22 18 18 19 20 8 9 9 11 12 14 3 4 5 6 0 Monterrey Asunción Buenos Aires Santiago Montevideo Miami México D.F Cautitlan Izacalli Lima Washington Tegucigalpa Río de Janeiro Panamá Santo Domingo Cartagena San Salvador Cali Quito Recife Bogotá Caracas San José Medellín San Pablo Manizales Guatemala Fuente: Acero, 2008. 16

- 19. Capítulo 1: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN mayoría de los países, hay importantes segmentos de la poblacion - nos nacionales. Buena parte del problema tiene rasgos característicos. La violencia Los elevados índices de criminalidad en la región han incidido en y delincuencia a nivel urbano tiene un claro componente multicau- un aumento de la preocupación social por la seguridad ciudadana. - La violencia ha adquirido relevancia en la subjetividad de la ciuda- necta una serie de factores sociales, urbanos, individuales, familia- res y culturales. También se suman graves problemas de cobertura y acceso de amplios sectores de la población a servicios adecuados de salud pública, educación, vivienda, justicia y seguridad, entre otros. Las cifras disponibles y estudios realizados por organismos internacionales permiten esclarecer ciertas asociaciones generales, que deben cotejarse en cada caso. que en Venezuela la inseguridad es el problema más grave para el La violencia y la criminalidad en la región son esencialmente fenómenos urbanos. Las grandes ciudades muestran tasas más TEMOR A SER VÍCTIMA AMÉRICA LATINA 2007 “¿Cuán frecuentemente se preocupa usted de que pueda llegar a ser víctima de un delito con violencia? ¿Todo o casi todo el tiempo, algunas veces, ocasionalmente, nunca?” Aquí sólo respuesta: todo o casi todo el tiempo más algunas veces.. Paraguay 89 Argentina 79 Costa Rica 77 Honduras 77 Ecuador 77 Rep. Dominicana 75 Venezuela 75 El Salvador 75 Bolivia 75 Nicaragua 74 Perú 74 Chile 73 Brasil 71 México 70 Uruguay 66 Colombia 66 Guatemala 64 Panamá 61 América Latina 73 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fuente: Latinobarómetro, 2007. 17

- 20. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA elevadas de criminalidad que las áreas rurales. Se sostiene, sin em- bargo, que esto podría deberse a un problema de escasa capacidad AMÉRICA LATINA ¿CUÁL ES EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE de registro e infraestructura policial/judicial en áreas con menor EN EL PAÍS?, SERIE 1995 - 2007 desarrollo urbano. 35 30 26 Porcentaje Se observa una correlación entre concentración de población, 20 violencia y delito. Las ciudades con mayor densidad de población 15 muestran altos índices de criminalidad violenta (homicidios, lesio- 10 5 - 0 na, el incremento del número de ciudades y la generalización de la urbanización, no son causales o factores del incremento de la 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Latinobarómetro 1995 - 2007 Delincuencia Desempleo su capacidad de gestión en los temas de seguridad y su capacidad - ¿LA FORMA DE ACTUAR DEL PRESIDENTE...CON RESPECTO A LA SEGURIDAD, usted considera que ha sido muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? % muy buena, buena que antes, habiendo reducido -por ejemplo- la tasa de homicidio. Panama 79 Estudios disponibles permiten constatar cómo algunos compo- Colombia 70 Argentina 69 México 44 de la criminalidad y la violencia. La falta de empleo y las oportu- EE.UU (látinos) 36 nidades de educación, la carencia de controles sociales, una débil España 33 Salvador 31 estructura familiar, la exclusión social y los altos niveles de la po- Nicaragua 27 Pto.Rico 27 Uruguay 26 Rep. Dominicana 25 altos niveles de criminalidad y violencia en la región. Brasil 24 Bolivia 22 Venezuela 19 En el 2005 los países con mayor índice de desarrollo humano Ecuador 13 (IDH) tienden a mostrar menores tasas de homicidio (Tudela, Perú 13 Costa Rica 13 Guatemala 9 Mayor o igual 50% Chile 8 Entre el 30% y el 49% La relación entre distribución socioeconómica y criminali- Honduras 8 Menor o igual 30% dad violenta es fuerte. La concentración del ingreso en Latino- Portugal 7 Paraguay 3 Total Latinoamérica 33 - Fuente: Cima 2007 latinoamericanas se encuentran entre las más desiguales, algunas de ellas encabezando la lista a nivel mundial. A contrapelo del leve mejoramiento general de la distribución socioeconómica, las in- equidades urbanas se han incrementado y endurecido en la última En la relación entre distribución socioeconómica y criminalidad década, aunque en algunos países disminuya la pobreza, lo que su- violenta, la pobreza no tiene un signo claro. En algunos países giere que la agudización de la desigualdad se debe a causas estruc- la indigencia y la pobreza son elevadas, como son los casos de esta situación, en ciudades altamente desiguales y con problemas Pero no todos los pobres son violentos, como tampoco todas las personas violentas son pobres. No es la pobreza únicamente lo que 18

- 21. Capítulo 1: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN AMÉRICA LATINA -TASA DE MUERTES POR ARMA DE FUEGO - POBLACIÓN TOTAL Y JÓVENES (DIFERENTES AÑOS CADA PAÍS 2000-2002) 90,0 79,8 80,0 Tasa de muertes por arma de fuego (2000-2002) Tasa de muertes por arma de fuego (Pob. 15-24 años, 2000-2002) 70,0 c/100 mil habitantes 60,0 50,0 40,9 40,0 34,3 30,0 21,7 20,7 20,6 20,0 16,5 14,9 11,5 13,4 13,9 12,9 8,0 8,3 8,6 10,0 6,7 6,8 4,6 5,7 5,5 4,5 3,0 2,4 1,8 0,0 Paraguay México Nicaragua Costa Rica Venezuela Brasil Argentina Ecuador Panamá Uruguay Chile Perú Fuente: Tudela, 2006. AMÉRICA LATINA (14 PAISES): ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR DECILES, ALREDEDOR DE 2007* 100 35 Participación en el ingreso (porcentajes) 90 Relación de ingresos (veces) 30 80 70 25 60 20 50 40 15 30 10 20 10 5 0 0 Argentina** Ecuador** Venezuela Uruguay** El Salvador Costa Rica Nicaragua R. Dominicana México Perú Panamá Chile Paraguay Guatemala Bolivia Brasil Honduras Colombia 40% más pobre 30% siguiente 20% anterior al 10% mas rico 10% más rico D10/D(1 a 4) Q5/Q1 * Hogares ordenados según su ingreso per cápita. ** Área urbana. Fuente: CEPAL, 2008. 19

- 22. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA determina que una ciudad sea más o menos violenta. Sin embargo, las condiciones de pobreza y de exclusión social hacen posible el - desarrollo de formas de violencia o de identidades -individuales o grupales- con fuertes dosis de violencia en sus conductas sociales, afectando de manera distinta a un grupo u otro. En esta línea, el - un lado, un alto número de delitos violentos en Latinoamérica está dad en la distribución de la riqueza, se correlaciona positivamente con algunos tipos de criminalidad, particularmente con los deli- - tos contra la propiedad. Un estudio en Argentina reveló que los do redes y organizaciones criminales que se aprovechan de grupos grupos de menores ingresos sufren directamente el aumento del socioeconómicamente más vulnerables, transformando territorios crimen, especialmente los robos en los hogares. Para los robos en y barrios en centros de ventas de la droga y de reproducción de la la calle, en cambio, ricos y pobres muestran aumentos similares en la victimización. Los resultados son consistentes con la evidencia adicional que muestra que los ricos pueden proteger sus hogares Si bien los mercados de la cocaína están principalmente en Esta- de una manera más efectiva que los pobres a través de la contrata- dos Unidos y Europa, desde la década pasada se sabe que hay una progresiva homogeneización de las pautas de consumo de la droga en jóvenes de países industrializados y países en desarrollo. Los Uno de los principales factores de riesgo es el acceso a armas niveles de consumo de jóvenes de países en vía de desarrollo -ini- de fuego. En varios países las armas de fuego son la principal cialmente inferiores a los de países ricos- han tendido a imitar los causa de muertes provocada por terceros, constituyéndose en un de los países ricos y, por ende, a incrementar su nivel de consumo. factor importante de mortalidad. Las armas son los instrumentos privilegiados en la comisión de crímenes violentos. Si bien las tasas de sectores urbanos de bajos ingresos son los más vulnerables a de muertes por armas de fuego en algunos países de la región son altas, las tasas de jóvenes muertos por la misma causa son mayores autoestima, problema grave de sociabilidad, deterioro irreversible del rendimiento en la escuela y en el trabajo (con la deserción y A.2. Redes de narcotráfico Hay diversos circuitos de criminalidad operando en la región. Uno - muy relevante, que ha crecido fuertemente, es el de la droga. La - coca, es indiscutible. La región andina (en especial Colombia, Perú DISTRIBUCIÓN DE LAS INCAUTACIONES DE COCAÍNA - A NIVEL MUNDIAL EN 2005 (N = 756TM) tes centros de blanqueo de dinero o como lugares de distribución América del Norte 27,4% algunos casos. Europa América Central 5,1% 14,2% - dial y un creciente mercado regional. La mayoría de los labora- África Caribe Otros torios clandestinos de elaboración de clorhidrato de cocaína se 0,3% 2,2% 0,4% Asia discurriendo desde la región andina hacia América del Norte. En 0,1% - Oceanía de los productores andinos se han vuelto importantes como zonas América del Sur 0,013% de trasbordo o tránsito a otros destinos. Un informe presentado 50,7% Fuente: ONUDD. Datos del cuestionario para informes anuales, DELTA (2008) 20

- 23. Capítulo 1: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN - personas declararon haber consumido cocaína alguna vez durante de inicio más precoz entre las personas que han declarado consu- A.3. Jóvenes y violencia Los delitos, conductas de riesgo y comportamientos incívicos de jóvenes constituyen elementos centrales en la percepción del te- mor de la población y en las políticas de prevención y seguridad. de consumo presentan una importante variación entre los países, - vidual. Es un fenómeno multicausal y multidimensional, determi- - La marihuana es la droga ilícita de mayor uso, principalmente en- cas y políticas de cada país. La violencia sucede en los ámbitos rural - y urbano, pero es en las ciudades donde adquiere mayor intensidad. Es por esto que se tiende a utilizar violencia urbana para designar a la violencia en las ciudades. Hablar sobre violencia es ir más allá de las prácticas brutales, las estadísticas de homicidios, violaciones, representada en este estudio. de los miedos y la inseguridad en el imaginario de la población. Los mayores niveles de consumo reciente de marihuana se obser- JÓVENES: VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS EN AMÉRICA LATINA En varios países el homicidio supera el 40% de las causas de superior en hombres que en mujeres y principalmente se concen- muerte entre los jóvenes. Tomando como referencia São Paulo, entre el 2001 y el 2005 tienen lugar allí el 21,5% de los Crímenes Violentos Letales Intencionales registrados en el país. Si bien la tasa de crímenes violentos denunciados disminuye desde 951,2 a 797,1 casos cada 100 mil habitantes. (-16,2%), cerca del 70% de las muertes por agresión en el Estado de São Paulo afecta a hombres de 15 a 34 años, con una tasa de mortalidad de 100 muertes c/ 100 mil habitantes en el año 2004. Ese año la tasa de mortalidad de jóvenes entre 15 y 24 años llega a 112 casos, mientras que la tasa entre 25 y 34 años es de 96 casos cada 100 mil habitantes (“Mortes por Atos Violentos em São Paulo”. SP De- la droga lleve a delinquir a los jóvenes consumidores. Si bien diver- mográfico, Año 5, N° 3, Noviembre de 2005). sos estudios han demostrado la relación entre alcohol y crímenes violentos y, al mismo tiempo, un porcentaje de infractores arrojan En Cali, por otra parte, se verifica que el homicidio representa sólo el 6,5% de las causas de muerte entre adultos (Rodríguez, 2005), el mayor porcentaje afecta a jóvenes. - gas incurran en ilícitos para pagar la droga. Se observa, por cierto, Las violencias sexuales, de las cuales los jóvenes son generalmen- que aquellos que delinquen durante un largo período de sus vidas, te más víctimas que autores, afectan en promedio al 22% de las - mujeres y al 15 % de los hombres antes de los 17 años, según pués de eso comenzaron a usar drogas ilícitas y, luego, ampliaron el los estudios actuales (Instituto Interamericano del Niño, 2003). Además de los delitos que constituyen atentados a la propiedad espectro de sus actividades criminales. Existe un estilo de vida de- o a la persona, existe una forma particular de violencia colectiva lictual asociado al consumo de drogas ilícitas. Sin embargo, el que propia de la juventud, que está relacionada con algunas pandi- alguien consuma drogas ilícitas no lo transforma en delincuente. llas violentas, llamadas, según los lugares, ‘barras bravas’ (que se refieren a violencias esporádicas ligadas a símbolos deportivos o culturales), pandillas (mayoría de los países), maras (Honduras, El Salvador, Guatemala). 21

- 24. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA Un número importante de homicidios, suicidios, comportamien- tos delictuales como robos, hurtos, asaltos, delitos sexuales y otros evidentes las limitaciones y defectos de las estrategias vigentes. comportamientos incívicos se asocian a jóvenes en riesgo, es decir, Por lo tanto, es necesario abrir el debate sobre los lineamientos a a situaciones que afectan su desarrollo psicosocial, en particular de adoptar para una política que aborde la violencia juvenil (Vanders- los adolescentes. A esto se suman las conductas de riesgo ligadas a las drogas ilícitas, como el consumo problemático y la inserción En cuanto a la exclusión de la juventud en el plano económico, subordinado al de los adultos. Este conjunto de comportamientos constituye uno de los mayores problemas de seguridad tanto para el control social y la prevención como para las políticas que en- frentan el problema del temor. En efecto, debido a la cantidad de delitos y de conductas de riesgo juveniles, por ende, a su visibilidad son percibidas como amenazas difícilmente tolerables desde una - tos comportamientos juveniles es su impacto sobre el desarrollo psicosocial de los jóvenes involucrados. trabajadores por cuenta propia, sin crédito ni apoyo tecnológico, sin inserción sólida en el mercado, vendedores callejeros, emplea- La violencia juvenil es uno de los problemas de salud pública más das domésticas y otras formas similares de economía informal” relevantes que afrontan los países de la región. Un importante vo- - lumen de robos, hurtos y asaltos se relacionan con jóvenes. La ma- ocupante, pues diversos estudios han encontrado una correlación yoría de los infractores y la desproporcionada tasa de víctimas mas- robusta entre elevadas tasa de delincuencia y altas tasas de desocu- pación juvenil. Esta situación se presenta en un contexto caracterizado por fac- pobreza que tensa y destruye a diario familias en la región. El estrés segregación urbana que afecta a segmentos importantes de la ju- - ventud en un ambiente de desigualdad, donde los mercados de la cariedad, el hacinamiento, endurecen en extremo el clima familiar” tipo de empleo informal e ilegal cercano al área de residencia, que - El acceso y la calidad de los sistemas educativos acentúan la des- nes con pocas expectativas. Finalmente, por falta de visión política - los problemas juveniles, particularmente en materia de seguridad - produce una invisibilidad juvenil en las políticas sociales, hecho que refuerza la exclusión. La precariedad del acceso al mercado de trabajo y al sistema educa- En efecto, cuando los problemas de una juventud protagonista de violencia son abordados en las políticas públicas, a menudo son tratados como temas sectoriales -droga, pandillas, violencia esco- lar, etc.-, sin una visión integral. Son considerados como riesgo La segregación urbana es una dimensión espacial de este proceso para la población -entiéndase los adultos- y, por lo tanto, hay que de exclusión en segmentos importantes de jóvenes. En efecto, el asumir medidas en el cuadro de políticas de seguridad, las que son acceso desigual a las infraestructuras, los equipamientos, los ser- frecuentemente de carácter represivo. Las reformas penales focali- vicios colectivos urbanos, y la tendencia a la privatización de los zadas sobre la juventud, en particular la disminución de la edad de espacios públicos, generan frustración y fomentan la conquista de territorios alternativos. Es que la ciudad fragmentada no per- mite la generación de identidades a través de espacios y lugares adulto centrista. Siendo la juventud el segmento social que mayor- que tengan sentido. No hay lugar de creación de ciudadanía para 22

- 25. Capítulo 1: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN DESERCIÓN ESCOLAR “Las causas de deserción escolar responden a cuestiones muy con- cretas. Tienen que ver, entre otros factores, con la precariedad eco- nómica del marco familiar que obliga a muchos niños y jóvenes a - abandonar los estudios parcial o totalmente para poder aportar al- rrera delincuente que puede o no tener continuidad en función gún ingreso a la familia, con la debilidad misma del núcleo familiar de sus resultados o de la maduración del individuo. para acompañar al joven, y con el escaso capital educativo del mis- mo… La brecha educativa de la juventud latinoamericana no solo es cuantitativa, no se trata solo de más años de escolaridad. Tiene - también importantes aspectos cualitativos. Es muy diferente el tra- dos barriales: maras, pandillas, barras bravas si hacen referencia tamiento educativo que reciben los diversos sectores, como lo han a una actividad del deporte, o bandas. Aunque no todos los documentado múltiples investigaciones. Entre otros aspectos, quie- miembros de la pandilla están necesariamente involucrados en nes asisten a escuelas privadas tienen más horas de clase, docentes la actividad delictual ni tampoco en la misma actividad (puede mejor pagados, más recursos de apoyo, mejor infraestructura, que las que pueden ofrecer las escuelas públicas usuales.” (Sen y Klisk- berg, 2007:202) controlar ciertos territorios, ya sea como espacios simbólicos - POBLACIÓN EN RIESGO: MÁS JÓVENES, MÁS POBRES o símbolos propios, control directo de sectores, destrucción de símbolos diversos a aquellos de la propia pandilla son las La región ostenta el magro honor de mostrar una directa correla- ción entre pobreza y porcentaje de población menor de 15 años (a mayor pobreza, mayor porcentaje de menores de 15 años). En América Latina la correlación entre países con un alto porcentaje de población adolescente-menor y un elevado porcentaje de pobreza PERTENECER A UNA PANDILLA es directa y fuerte (0,9002), como ocurre también con el índice de “La pertenencia a la pandilla opera como “inclusión en la exclusión”. Desarrollo Humano, siendo inversa e igualmente fuerte (0,9348). La Bajo un sistema de recodificación que va desde los tatuajes hasta un tendencia demográfica en la región indica un aumento sostenido de lenguaje propio, y que se extiende a la refundación de la ley como la población en alto riesgo (varones entre 15 y 29 años), represen- forma de organizar el delito, no de abolirlo, muchas pandillas ope- tando casi un 40% de la población en Latinoamérica menor a 30 ran como sistemas de integración social a nivel micro que reflejan, años (Tudela, 2006). compensan y a la vez refuerzan la desintegración social en el nivel macro. Las bandas juveniles otorgan un espacio alternativo de socia- lización a niños y jóvenes excluidos, cuyo sentido de pertenencia se basa en acciones colectivas que van desde compartir el tiempo libre hasta acciones delictuales en un marco de paralegalidad constitui- do (Reguillo, 2008). La pandilla es para muchos jóvenes un espacio con pobreza genera por una parte ‘grupos vulnerables’ y por otra de participación social, un sistema de valores donde se afirmarán ‘grupos amenazados’. Entre los primeros (pobres y marginales, identidades personales y grupales mediante nuevos códigos de co- municación y nuevas formas de autoridad y comunicación, distintos de aquellos que existen en el mundo de las instituciones formales.” comportamientos de violencia expresiva (por jóvenes frustrados (CEPAL/OIJ -2008, p.94) PANDILLAS EN CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN “Mientras las pandillas empiezan como grupos de pares adolescen- tes sin supervisión y muchos conservan estas características, algunos Esta situación conduce a la aparición de grupos de jóvenes que viven se institucionalizan en barrios, favelas, ghetos y en las cárceles. A la ciudad como territorio de exclusión y a conductas de riesgo que menudo estas pandillas se transforman en empresas de negocios del sector informal y unos pocos se vinculan con los carteles del crimen toman habitualmente tres formas, las que pueden ser simultáneas: organizado. Muchas pandillas comparten una identidad racial o ét- nica y una cultura de oposición difundidas por los medios. Las pandi- 1. La práctica (que puede coexistir con períodos de trabajo más llas tienen conexiones variables con las instituciones convencionales - y en ciertas circunstancias asumen roles social, económico, político, cultural, religioso o militar” (Hagedorn 2007: 309). tención de los medios que permiten acceder al mercado de 23

- 26. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA manifestaciones de esta apropiación en el primer caso. En el El género en la violencia penetran en los espacios apropiados. Es importante reconocer el género en la violencia, entendiendo por género una construcción simbó- droga: en forma individual, en grupo o pandilla, o en negocio - lica que se refiere a un conjunto de características dos y de sus familias no parece tan rentable en comparación socioculturales asignadas a las personas a partir con los salarios de los trabajadores especializados o de los em- del sexo y que convierten la diferencia de género pleados de clase media, representa –sobre todo si se trata de un en desigualdad social. La diferencia de género es negocio familiar– un aporte considerable y estable a la familia. una construcción mental y sociocultural que ha Ello les permite vivir como si fueran de clase media, integrados tenido un desarrollo histórico. - Es importante hacer la distinción entre violencia de género y violencia doméstica. No toda la vio- la ciudad para encontrar fuentes de trabajo en un mundo con lencia contra las mujeres ocurre en el ámbito do- el barrio o en las zonas colindantes. Esta actividad provee, a méstico, y no toda la violencia que ocurre en este pesar de todas sus desventajas, un sentimiento de autoestima, la ámbito es contra las mujeres. sensación de ser alguien capaz de imponer sus normas sobre el territorio residencial. Aunque hay pocos estudios, los datos de instituciones internacio- A.4. La violencia de género La violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, es una parte de quienes han sufrido agresión física han sido sometidas práctica extendida en muchas sociedades y forma parte de las vio- a múltiples actos de violencia durante largos períodos de tiempo. lencias básicas vividas en Latinoamérica. Las encuestas en algunos países demuestran altos índices de vic- Las tasas de victimización son más altas en países donde las muje- res reciben menor educación formal y se vincula a altos niveles de relieve el sesgo de género en el tratamiento de la violencia, pues a - lizado frente a otros fenómenos de violencia y delincuencia, aún Es decir, a mayor desarrollo humano, menor tasa de delito sexual. cuando afecta a una gran parte de la población. Otros factores -tales como alcohol y tenencia de armas- también juegan un rol importante. En América Latina, África y Asia el por- centaje de mujeres víctimas por este tipo de situaciones es casi violación de los derechos humanos y las libertades fundamenta- se produce en todos los países y en todos los estratos sociales, pero los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza muchas veces es menos visible que otras manifestaciones de vio- o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad lencia. En la región es más probable que una mujer sea agredida en o religión y afecta negativamente sus propias bases” (Convención su casa por su pareja, que fuera de su hogar por un desconocido. - rechos humanos paulatinamente fueron reconociendo la gravedad que sienten las mujeres en términos comparativos a los hombres, de este tipo de problemas. Así surgieron propuestas que permitie- y que tiene una mayor relación con la violencia que vive al interior del hogar. A su vez, la información disponible indica que las agre- como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 24

- 27. Capítulo 1: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN DIPROFAM (Carabineros de Chile) MENORES, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY La Dirección General de Protección a la Familia (DIPROFAM) es la ins- tancia encargada de implementar la política pública de la institución Los países centroamericanos tienen mayores porcentajes de po- en materia de procedimientos, recolección estadística de VIF, como blación menor de 15 años y, al mismo tiempo, más problemas de también de orientar las acciones preventivas y la capacitación del pandillismo (México 31%; El Salvador, 34,3%; Nicaragua, 39,5%; personal. Cuenta con 27 secciones especializadas para tratar la VIF, Honduras 39,7%; Guatemala 43,5%), que otros con más bajos por- maltrato infantil y delitos sexuales. No obstante, todas las comisarías centajes de menores, adolescentes y jóvenes (Brasil 28,1%; Argenti- del país disponen de una oficina para la atención de víctimas. Exis- na, 26,7%; Chile, 25,5%; Uruguay, 24,4%). La combinación de ma- te, además, una línea telefónica gratuita atendida por operadores cro factores -como la urbanización y la estructura de edad- explica capacitados para responder consultas, orientar y derivar a la po- la mitad de las variaciones de la criminalidad observada en un país blación. En 2007 dicha línea se extendió a todo el país. A partir del u otro. En decir, si la población mundial fuera similar -en cuanto a 2001 Carabineros incorpora la temática de VIF en la malla curricular estructura de edad- y si el grado de urbanización fuese similar entre de sus escuelas de formación (Fernández I., 2007). los países, las diferencias en los niveles de criminalidad se reducirían a la mitad (ONUDD & UNICRI, 2005). namentales encargadas del tema. También, en algunos casos, en prácticas policiales (comisarías de familia en Colombia, comisarías para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de la mujer y la familia en Ecuador, y centros de atención de la conocida como la Convención de Belem do Pará. La terminolo- gía varía según los países, pero se distingue habitualmente entre en instalación de centros de acogida a mujeres víctimas, como asi- mismo en políticas de rehabilitación de agresores, en capacitación de monitoras, en educación en general y prácticas de prevención primaria, secundaria y terciaria de violencia contra la mujer en el psicológicos, económicos y sexuales. marco de la gestión de municipios, y sobre todo en iniciativas de la sociedad civil. Pero siendo la violencia de género un hecho cultu- El marco orientador regional más importante en materia de violencia ral enraizado en las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, se hace imperceptible e invisible porque debe adoptar el Estado para erradicarla. y progresivos. Los avances desde entonces han sido notorios sobre todo en ma- Es en el ámbito municipal donde han faltado políticas generali- teria legislativa, en mayor visibilidad de la violencia doméstica en violencia como problema social y de política pública, en la in- corporación de la temática en agencias gubernamentales (salud, las organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad de asumir - este problema. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR “Las relaciones familiares son la escuela primaria de la convivencia social. Cuando estas relaciones son de agresión, violencia o abandono, causan un impacto significativo a lo largo de la vida del niño que la sufre” (Larraín, 2007:157). Así también “las situaciones de violencia que tienen lugar en la familia, se originan y desarrollan bajo diversas y múltiples formas, pero todas ellas tienen en común el sufrimiento y profundo deterioro de la calidad de vida de las numerosas personas que se ven afectadas por ella, así como de aquellas que la rodean la violencia en la familia, el maltrato infantil y juvenil, y el abuso sexual son un ejemplo de ello” (Barudy, 2000:17). La VIF es, en efecto, un factor de reproducción de la violencia porque “los niños que crecen en un ambiente violento son más susceptibles de convertirse en violen- tos cuando sean adultos” (Smaoun, 2000:20). Aunque hayan sido solo testigos de la violencia física o psicológica, perciben e interiorizan que se trata de formas normales de resolución de conflictos (Larraín, 2007). “La evidencia en relación a los costos e impactos que genera la violencia intrafamiliar, y la violencia contra las mujeres en particular, ha despertado una paulatina toma de conciencia acerca de la necesidad de enfrentarla a través de diversas iniciativas y acciones. Hoy existe consenso a nivel regional y mundial que la violencia requiere ser abordada a través de políticas públicas integrales que incluyan la protec- ción y seguridad de las víctimas, la provisión de diversos servicios directos a las mismas, la prevención de la violencia en todos los niveles y la sanción a los agresores junto con su rehabilitación y reeducación” (Fernández I., 2007). 25

- 28. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA Es en el ámbito local donde más faltan estructuras que aborden los temas de salud mental relacionados con la violencia contra la no se puede sostener que hay una relación permanente entre el mujer, centros de atención, programas de reeducación de agreso- nivel de recursos públicos, el número de policías y las tasas de - - un espacio privilegiado para la implementación de políticas y pro- lidad dependerían más de la gestión y naturaleza de los servicios gramas en violencia doméstica, tanto por su inserción territorial y policiales que del nivel de recursos disponibles. la cercanía a los problemas cotidianos de las personas como por su carácter descentralizado que facilita la distribución de recursos” marcada por el debate tradicional entre partidarios de una mayor A.5. El amplio debate actual sobre la seguridad. - ción, el énfasis en la prevención. Entre los principales puntos del debate sobre la seguridad en América Latina, destacan los de la gobernabilidad y la gobernan- La tesis de la mano dura es criticada por muchos observadores. za. Ellos hacen referencia a los dispositivos de negociación y de cooperación entre la pluralidad de actores de la sociedad civil, del de mano dura a las maras y pandillas en Honduras y El Salvador. sector económico y del mercado, así como del Estado, para facili- Critica este enfoque y lo compara con la política de prevención tar y conducir procesos colectivos que determinan cómo se toman adoptada en Nicaragua, para concluir que el enfoque de este últi- decisiones en una sociedad y cómo se elaboran normas sociales en mo país es exitoso y podría aplicarse en otros. Finalmente, un tema de actualidad no resuelto es el rol de la juven- Un segundo debate concierne a la descentralización de la seguri- tud en la formulación e implementación de las políticas de preven- dad y en particular a las fuertes resistencias de las clases políticas a la delegación del control social y de la prevención para que sean implementados por las autoridades locales. Lo anterior, a pesar del evidente y determinante protagonismo de los municipios en las B. LAS EXPERIENCIAS DE PREVENCIÓN EXITOSAS político-institucional para abordar la prevención. EN LA REGIÓN - A raíz del debate sobre la necesidad y las modalidades de abordar túa entre esbozos de policía comunitaria, de modelos de policía - orientada a la resolución de problemas, y formulas más tradi- do en la región iniciativas y políticas destinadas a enfrentarla. países por la escasa transparencia de algunas fuerzas policiales, Varias tendencias se destacan y pueden coincidir parcialmente. los problemas de corrupción y de brutalidad o violencia en los Por un lado, se encuentran los países que apuntan a reformas del procedimientos policiales. Una de las características transversales sistema de justicia criminal -policía, tribunales y cárceles- a través al delito juvenil. Por otro lado, se aprecian otros que apuntan a la justicia. a la introducción de políticas que apuntan a focalizar la violencia La organización, el equipamiento, las estrategias y la preparación de género desde varios sectores (salud, educación, justicia, seguri- de la policía tienen un importante rol en la prevención y control dirigído a incluir una orientación comunitaria y/o un enfoque de resolución de problemas en la práctica policial. correlación directa entre el número de policías y los niveles de criminalidad en una sociedad. Entre 11 países estudiados, la tasa A pesar del esfuerzo reformista que expresan algunas políticas, y sustentable la prevención social en sus diversas modalidades. Sigue habiendo más preocupación de la seguridad pública como 26

- 29. Capítulo 1: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y ACTORES DE LA PREVENCIÓN EL IMPACTO DE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN LOCAL TASA DE HOMICIDIOS (1990-2007). MEDELLÍN, COLOMBIA. 390 381 360 352 330 330 311 300 c/100 mil habitantes 270 263 240 226 210 199 174 167 172 180 150 163 159 155 120 95 90 52 60 36 34 26 30 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Salazar, 2007. monopolio estatal que de la seguridad ciudadana, entendiendo ésta como la coproducción de la seguridad con otros actores so- Experiencias locales ciales. En América Latina existen muchas experiencias in- novadoras, creativas y exitosas que pueden servir y ser base para una política de prevención. Estu- políticas de prevención en el ámbito local que se han revelado exi- diar, intercambiar y discutir sobre estas experien- cias es importante en una región cada vez más contra el homicidio son conocidos y espectaculares. Estas expe- interrelacionada. gico de coproducción de seguridad a partir de un diagnóstico de en la estrategia es que se incluyó una serie de políticas que abordan todos los campos de la prevención relevantes en el contexto local: estar más cerca de las necesidades ciudadanas. Y la seguridad es justicia alternativa, programas dirigidos a jóvenes en situación de claramente una necesidad muy sentida. La cercanía entre gober- riesgo, iniciativas en materia de violencia de género, empodera- nante local y ciudadanía no se deriva exclusivamente del hecho que el primero sea elegido por esta última. También se supone que el barrios, reinserción de ex convictos, amplia gama de medidas diri- gobernante local conoce ya y, aún más importante, está dispuesto gidas a quienes abusan de drogas, cortes de drogas, etc. a conocer mejor su municipio y lo que pasa en él. La cercanía no Las características comunes de estas experiencias exitosas son múl- - tiples. En primer lugar, su carácter local, es decir, el hecho de que bierno nacional, que no excluye la colaboración pero que implica las autoridades locales hayan asumido liderar un proceso pedagó- autonomía. 27

- 30. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN LOCAL - HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA El monitoreo del proceso con información pertinente, real y LA MANO DURA FRENTE A LA CRIMINALIDAD creíble. “Las políticas predominantes en muchos países de la región han Un enfoque compartido por la comunidad y las instancias mu- estado guiadas por esta visión básica (mano dura). Estaríamos fren- nicipales, coherente en todas las acciones, análisis e interpreta- te a un tema de naturaleza básicamente policial. La búsqueda de respuestas debe darse en el marco del afianzamiento de los apara- ciones, y promotor de la coproducción de seguridad. tos de seguridad. La falta de resultados se debería principalmente a que no se ha afinado la estrategia ni multiplicado los programas Rendición de cuentas y transparencia. de control policial. Por otro lado sería necesario dejar de lado las Finalmente, la competencia de los equipos técnicos ha sido “sensiblerías” y actuar sin miramientos para frenar a los potenciales y reales delincuentes. Ello puede abarcar desde amplias reorganiza- esencial. ciones de los aparatos policiales, que maximicen su presencia en los lugares públicos, su especial vigilancia de los sectores más pobres de la población, hasta incentivos por los resultados cuantitativos de la C. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y represión. Asimismo, incluye reformular la legislación para facilitar la acción policial, suprimiendo garantías, y tener la posibilidad de dete- CRIMINALIDAD ner, enjuiciar, encarcelar a los niños desde edades muy tempranas.” Los tipos de prevención VERSUS El contexto descrito a grandes rasgos en las páginas anteriores LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN FRENTE A LAS lleva a reconocer la necesidad de políticas que aborden los cam- MARAS Y PANDILLAS bios estructurales, lentos pero necesarios, dirigidos a la inserción “Nicaragua intentó un enfoque mucho más basado en la prevención juvenil, a estrategias urbanas de inclusión, a políticas de cohesión y rehabilitación que en la mano dura, y tuvo resultados mucho me- social y a reformas que apunten a erradicar la violencia de género jores… El número y tamaño de las maras y pandillas se ha reducido sensiblemente… Entre las estrategias utilizadas, en lugar de optar no basta si no hay -es la lección de los países y ciudades que han por endurecimientos legales, se intensificó una relación activa entre la policía y la comunidad, y la apertura de oportunidades de traba- sido exitosos- políticas preventivas masivas y focalizadas. Esto, jo y de desarrollo artístico y vocacional en las cárceles. Entre otros por tres razones principales: programas, se crearon comités de prevención del delito entre el go- bierno, los medios, el sector privado y miembros de las maras y pan- dillas, dirigidos a ofrecer oportunidades a quienes dejen a las maras y pandillas. El programa provee de asesoramientos, oportunidades las cárceles, sin evitar las reincidencias. En el caso de una mo- educativas, entrenamiento y búsqueda de trabajo. Ejemplificador de su perfil es que, para el Día de la Independencia de 2004, la poli- el castigo cuenta con una legitimación ética y moral que pocos cía utilizó 800 jóvenes que habían pertenecido a maras y pandillas para que la ayudaran a mantener el orden” (Sen y Kliksberg, 2007). empírico, no hay evidencia de efectividad preventiva general. No hay constancia de que el rigor de la pena o el aumento de las El segundo aspecto clave es el carácter multisectorial de esta co- cuotas de encarcelamiento reduzcan las tasas de criminalidad y producción. Los diversos sectores han sido llamados a cooperar y eviten el delito. La prevención a través del derecho penal cuenta han sido coordinados. - un conjunto de variables sin relación con el sistema jurídico- danía a través de procesos que crean sinergias y resonancias en penal -sociales, económicas, culturales, familiares, individuales satisfagan sus intereses, sino por razones y emociones. Las apoyan simplemente porque las han entendido. Y entender da más dere- es más rentable que la sola represión. En cuarto lugar hallamos la coherencia entre política de seguridad En la mayoría de los países los recursos públicos destinados a y política urbana. La prevención, en particular hacia los sectores la seguridad son escasos, lo que obliga a desarrollar aún más y de creación de espacios públicos. se agrega que más cárceles y más población penitenciaria no demuestran tener resultados positivos en la contención de la En quinto lugar se ha asumido los desafíos de un proceso pedagó- criminalidad. En América Latina la población penitenciaria y gico que contempla, como en Bogotá: la escasa rehabilitación son problemas fundamentales, pero la 28