4

- 1. PRUEBAS SELECTIVAS 1999-00 CUADERNO DE EXAMEN M.I.R. 6 Noviembre 99 CONVOCATORIA DE FAMILIA COLECCION DE EXAMENES M.I.R. MANUAL C.T.O. ADVERTENCIAIMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES 1. Compruebe que este Cuaderno de Examen lleva todas sus páginas y no tiene defectos de im- presión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. 2. Sólo se valoran las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma. 3. Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas", corresponde al nú- mero de pregunta del cuestionario. 4. La "Hoja de Respuestas" se compone de tres ejemplares en papel autocopiativo que deben co- locarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. No olvi- de colocar las etiquetas identificativas en cada una de las tres hojas. 5. Si inutilizara su "Hoja de Respuestas", pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y no olvide consignar sus datos personales. 6. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cinco horas improrrogables. 7. PodráretirarsuCuadernodeExamen,unavezfinalizadoelejercicioyhayansidorecogidaslas "Hojas de Respuestas" por la Mesa. CUADERNILLO Nº 2 C O M E N T A R I O S

- 2. L a aparición de cada convocatoria de examen es un paso esencial para un gran número de perso- nas que tenemos relación con el MIR. Para muchos de nuestros estudiantes es la meta que culmina una larga y esforzada preparación. Sin embargo, para otro gran grupo y, para los que intentamos ayudar con todos los recursos que tenemos al alcance de la mano, un examen MIR es un material fundamental, ya que nos permite analizar si las estrategias que utilizamos en la preparación son correctas, y cuáles serán las tendencias futuras. En este cuadernillo se recoge una versión comentada del examen realizado el 6 de noviembre del 99. Aunque siempre intentamos ser académicamente correctos y rigurosos, en estos comentarios también vais a encontrar consejos sobre otras formas de enfrentarse a la pregunta y razonar las respuestas. Además hemos puesto un especial interés en elaborar gran número de dibujos y tablas para facilitar la retención visual de lo aprendido. De esta manera, esperamos que le saques el máximo partido posible al examen y te sirva tanto de material de estudio como de orientación sobre cómo afrontar el MIR. Tenemos una deuda de gratitud contraída con todas aquellas personas que han aportado su esfuerzo, creatividad e ilusión en este proyecto. Por ello, tenemos que reconocer el trabajo de Lourdes López, que transcribió gran parte del texto; el de Pedro J. Delgado, Fernando Enríquez, Luis Rodríguez-Bachiller y, sobre todo, Julio Ruiz, que hicieron unos magníficos dibujos; el de Pablo Avanzas y Juan Quiles, que se encargaron de elaborar el atlas central, Jesús Varas, Javier Alonso, Sonia Lobo, Gonzalo Hernández y Fermín Martín revisaron el material y eliminaron un montón de errores que habíamos cometido. Raúl Pelechano y Jesús Jiménez colaboraron en la elaboración de recursos gráficos. Jorge Gómez se encar- gó de gran número de tablas y esquemas y se ocupó de que cada cosa quedara colocada en su sitio. También queremos agradecer la ayuda siempre disponible de Juan Canales y la confianza y apoyo que Pilar Díaz puso siempre en nosotros. David Pascual Hernández y José Juan Gómez de Diego AUTORES: Lucía Alcázar Vaquerizo Gonzalo Hernández Martínez Julio Ruiz Palomino Patricia Alonso Fernández Ana López Martín Ana Sánchez Hernández Pablo Avanzas Fernández Gemma Martínez Ragües Yolanda Santos Gutiérrez Eduardo Barbudo del Cura Andrés Muñoz Martín Gonzalo Samitier Solís Sylvia Belda Hofheinz Javier Ortega García GuillermoSchoendorff Rodríguez Irene Castaño González José Ramón Paño Pardo David Serfaty Grañeda María José García Hernández David Pascual Hernández Pablo Sousa Casasnovas Mercedes García Torre Javier Pizones Arce Jesús Varas Navas José Juan Gómez de Diego Juan Quiles Granado Melina Vega de Céniga Julio González Martín-Moro Diana Ruiz Genao CONSEJOS PARA SACAR EL MAXIMO PARTIDO AL EXAMEN MIR 6 Noviembre 99 El examen que tuvo lugar el pasado 6 de Noviembre de 10 de abril de 1999 te puede ser de gran utilidad para conocer mejor esta prueba y para averiguar en qué situación te encuentras si estás preparando el examen M.I.R., por ejemplo, qué número habrías obtenido si te hubieses presentado a esta convocatoria con tu preparación actual; también te puede ser de utilidad para ir repasando las preguntas propias de cada asignatura a medida que vas estudiando, para ello utiliza el desglose que aparece incorporado. Para sacar el máximo partido a este examen te recomendamos las siguientes sugerencias: 1) Trata de contestar el examen y puntúalo teniendo en cuenta las preguntas anuladas. 2) Lleva tu puntuación a la curva de resultados que te proporcionamos. 3) Analiza tu resultado en este examen por asignaturas y grupos de asignaturas.

- 3. Pág. 3COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Figura 1. Pregunta 3 Acalasia primaria. Acalasia secundaria a carcinoma de cardias. Hay que tener en cuenta que cuando en un caso clínico nos piden la actitud adecuada, lo primero es determinar si se tiene un diagnóstico lo suficientemente firme o no. En este caso aún no tene- mos filiada la etiología del cuadro, por lo que necesitamos tomar una medida diagnóstica. Las respuestas 1 y 3 hacen referencia a una medida terapéutica, por lo que no son adecuadas. La opción 5 que hace referencia a una TC, no parece que sea el siguiente paso, ya que no discrimina acalasia de cáncer y la manometría esofágica (respuesta 2) es insuficiente para diferenciar entre acalasia primaria y secundaria. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 7.3 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 649 vol. II págs. 1.806-1.807 Pregunta 4.- R: 3 El cuadro clínico ante el que nos encontramos es, con probabili- dad, un Síndrome del Intestino Irritable (SII). Nos presentan a una mujer (predominio femenino 2:1) con dolor abdominal y cambios en el ritmo deposicional con periodos de estreñimiento y periodos de diarrea, que es la clínica típica. Ante esta sintomatología lo priori- tario es descartar una lesión orgánica, por lo que se debe hacer un estudio completo. La normalidad del estudio (en este caso: el aná- lisis de sangre y la colonoscopia) excluye otras patologías con sinto- matología parecida a la del SII, con las que hay que hacer diagnós- tico diferencial, y nos debe hacer pensar en esta enfermedad. Otros datos a favor del diagnóstico de SII son la cronicidad del cuadro (cinco años de evolución) y que no cause repercusión nutricional ni malabsorción. Pregunta 1.- R: 4 En la hepatitis aguda por virus B, además de la clínica propia de la hepatitis, pueden aparecer otras manifestaciones extrahepáticas de- bidas al depósito de inmunocomplejos (Ag-Ac) en diferentes estruc- turas del organismo entre las que encontramos: - Artralgias y artritis. - Exantema cutáneo urticariforme (respuesta 1). - Panarteritis nodosa (respuesta 2). - Pleuritis exudativa. - Acrodermatitis infantil papular de Giannoti-Crosti. - Crioglobulinemias (las crioglobulinas tipo II y algunas de tipo III se asocian a infección por virus de la hepatitis C pero también se pueden asociar al virus de la hepatitis B, respuesta 3). La infección crónica por virus de la hepatitis B provoca cirrosis, que es un factor de riesgo para el hepatocarcinoma (respuesta 5). Además se ha demostrado que el VHB es factor etiológico del hepa- tocarcinoma, y que la incidencia de este cáncer a lo largo del tiempo es 100 veces más elevada en individuos con datos de infección por VHB que en controles no infectados. Sabiendo que tanto la infección aguda como la infección crónica por VHB implica positividad del HbsAg y teniendo en cuenta lo ante- riormente expuesto, excluimos las respuestas 1,2, 3 y 5. La CBP (respuesta 4) se asocia más a enfermedades autoinmunes que a enfermedades infecciosas. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 27.3 Farreras 13ª Ed., vol. II pág. 2.771; vol. I pág. 320 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 660 Pregunta 2.- R: 3 La pirosis es un síntoma que casi siempre se asocia al reflujo gas- troesofágico (RGE) y es esta enfermedad en la que debemos pensar al leer esta pregunta. El RGE es patológico cuando da síntomas o cuando produce eso- fagitis ya sea endoscópica o histológica. Pero puede haber síntomas de reflujo (pirosis) sin esofagitis (hasta un 40% de pacientes con piro- sis no presentan signos endoscópicos de esofagitis) así como esofagi- tis sin síntomas. Por esta razón son ciertas las respuestas 1 y 2. La historia clínica es esencial para el diagnóstico porque nos da la sospecha de la enfermedad. La pHmetría ambulatoria de 24 h. es la que establece de modo firme la existencia de reflujo, relacionán- dolo con los síntomas que percibe el paciente. De modo práctico, esta pregunta se puede responder sin necesi- dad de saber todo lo anteriormente descrito porque: - Si existen dudas sobre si los síntomas de un paciente se deben al reflujo se utiliza la prueba de perfusión ácida (test de Bernstein) o bien, y quizá sea más útil, la propia pHmetría de 24 h. - La manometría esofágica es una prueba que se emplea para el diagnóstico de la acalasia y otras alteraciones de la motilidad esofágica. La presencia de RGE va en contra del diagnóstico de acalasia. En pacientes con pirosis de larga evolución que dejan de presentar este síntoma debemos pensar que se ha desarrollado una acalasia secundaria a esofagitis por reflujo. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 8.3 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 267 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.806 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 66 Pregunta 3.- R: 4 Esta pregunta nos remite directamente al algoritmo diagnóstico de la disfagia. Nos presenta un caso clínico en el cual un paciente pre- senta disfagia para sólidos y líquidos de 4 meses de evolución, que se acompaña de pérdida marcada de peso (8 Kg.) y patrón radiológico de esófago dilatado y extremo distal afilado o en "pico de pájaro". Estos datos nos orientan hacia el diagnóstico de acalasia que bá- sicamente es un fallo para relajar el esfínter esofágico inferior y por tanto una obstrucción al paso del alimento. La duda razonable está en determinar si se trata de una acalasia idiopática primaria (subya- cente a una pérdida de neuronas intramurales), o una acalasia se- cundaria a distintos trastornos (carcinoma gástrico que infiltre el esó- fago, la causa secundaria más frecuente, un linfoma, un carcinoma de esófago, la enfermedad de Chagas, etc.). En cualquier caso, siem- pre, ante un cuadro sugestivo de acalasia es obligado descartar pa- tología orgánica del esófago, sobre todo la extensión ascendente de un carcinoma gástrico. Para ello se debe realizar una endoscopia digestiva con toma de biopsia (respuesta 4). Ante esta sospecha diag- nóstica tan importante no se debe realizar ninguna prueba terapéu- tica antes de descartar de forma incuestionable la presencia de pato- logía maligna (respuesta 1).

- 4. Pág. 4 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) Ante los resultados del estudio normales se hace el diagnóstico de exclusión de SII. Por tanto, la respuesta 3 es correcta. La sintomatología de la coledocolitiasis no se suele confundir con el SII. La úlcera péptica y el cáncer de páncreas son diagnósticos diferenciales del SII cuando la clínica predominante es el dolor epi- gástrico o periumbilical (esto no ocurre en el caso que nos ocupa). Otras patologías que pueden presentar sintomatología similar se recogen en la siguiente tabla: Algunos procesos patológicos que pueden presentar sintoma- tología similar a la del SII - Malabsorción intestinal: intolerancia a la lactosa. - Infecciones: giardiasis. - Enfermedades intestinales inflamatorias: enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis colágena, colitis linfocitaria. - Tumores: cáncer de colon, adenoma velloso, tumores del intes- tino delgado. - Procesos obstructivos: impactación fecal, vólvulo sigmoide in- termitente, megacolon. - Insuficiencia vascular: angina abdominal, colitis isquémica. - Trastornos ginecológicos: endometriosis. - Trastornos psiquiátricos: depresión, trastornos de pánico, soma- tización, ansiedad. - Pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 22.4 Farreras 13ª Ed., vol. I págs. 151-2 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.868 Pregunta 5.- R: 5 Uno de los problemas fundamentales que plantea el uso de los AINEs es su asociación a úlceras gástricas y/o duodenales. La preva- lencia de úlceras endoscópicas en los pacientes tratados con AINE, como se cita en la respuesta número 5, oscila entre el 15 y el 30%. - La mucosa gástrica se defiende de la secreción ácida gracias a la secreción de moco y bicarbonato, la barrera mucosa gástrica que resiste la retrodifusión de hidrogeniones a la célula, el flujo sanguí- neo que arrastra los hidrogeniones que han pasado la barrera mucosa y las prostaglandinas (serie E) que estimulan la secreción de moco, bicarbonato y favorecen el flujo sanguíneo. Las prosta- glandinas son factores defensivos, al contrario de lo que se cita en la respuesta 4. - El mecanismo de acción de los AINES es la inhibición de la acti- vidad de la ciclooxigenasa, enzima que interviene en la síntesis de prostaglandinas. Los AINES al inhibir la producción de prostaglan- dinas favorecen la acción lesiva del ácido. Entre los factores que aumentan el riesgo de úlcera péptica en pacientes tratados con AINES tenemos: • La edad avanzada. • Los antecedentes de complicaciones por AINES. • El tratamiento simultáneo con corticoides. • La presencia de enfermedades asociadas. - La vía rectal se usa para administrar fármacos que producen irri- tación gástrica, son destruidos por el ácido del estómago, tienen mal sabor u olor, o en los que se quiere evitar en parte el primer paso hepático. Sin embargo esta vía es más incomoda que la oral y la absorción es más errática. Además, la acción lesiva del AINE sobre la mucosa gastroduodenal se produce no sólo por su acción local sino también por su acción sistémica. La vía parenteral, rec- tal o con cubierta entérica no evita el daño de la mucosa. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 14.1 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 96 Flórez 3ª Ed., págs. 53 y 362 Pregunta 6.- R: 4 La enfermedad de Whipple suele manifestarse por la siguiente tríada: diarrea, artritis y fiebre, luego con el cuadro clínico que nos presentan, la probabilidad de que estemos ante un Whipple es muy limitada. La respuesta 3 también la podemos descartar, pues los anticuer- pos antigliadina, antiendomisio, antirreticulina se usan como prueba de diagnóstico de la enfermedad. Los anticuerpos antigliadina indi- can que el paciente es sensible al gluten y por tanto los portadores sanos de esta enfermedad también los presentan, sin embargo sus títulos no se correlacionan con la actividad de la enfermedad. El 80% de los pacientes celíacos responden a una dieta sin gluten pero existen pacientes que responden tardíamente y otros que no lo hacen. No podemos asegurar que la introducción de una dieta sin gluten mejorará el cuadro, por lo que la respuesta 2 es descartable. En cuanto a la relación de la enfermedad celíaca y el linfoma hemos de destacar que: - Los pacientes celíacos tienen mayor riesgo de padecer linfoma intestinal que la población general. - La frecuencia del linfoma todavía es mayor en pacientes no trata- dos, siendo este el caso que nos ocupa. - Nuestro paciente fue diagnosticado de enfermedad celíaca hace 15 años y todo este tiempo ha permanecido sin tratamiento. Aho- ra presenta cuadro de dolor abdominal cólico, anemia y edemas en miembros inferiores. Esto puede deberse a que la enfermedad vuelva a manifestarse después de un tiempo asintomática (aun- que esto es más frecuente durante la adolescencia), o bien a que presente una complicación, por lo que debemos descartar la pre- sencia de un linfoma. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 20.14 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 172 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.849 Pregunta 7.- R: 5 Los divertículos son una patología de etiología no bien conoci- da, que se puede encontrar con relativa frecuencia en la población. Son más frecuentes en el colon izquierdo e igualmente, lo habitual es que sean asintomáticos. Por ser más frecuentes en el lado iz- quierdo y cursar de forma parecida a la enfermedad apendicular cuando se inflaman es por lo que a veces se les ha llamado "apendicitis izquierda". La diverticulitis podemos descartarla, puesto que el paciente no presenta ninguna de sus características: fiebre, leucocitosis, dolor en fosa ilíaca izquierda y signos de irritación peritoneal (vientre en tabla, Blumberg,...). La diverticulitis aguda es más frecuente en el colon izquierdo (des- carta la opción 4), y para su diagnóstico se utiliza la TC abdominal (la endoscopia o el enema opaco están contraindicados por el riesgo de rotura del divertículo inflamado) y su tratamiento en principio es con- servador (reposo intestinal, líquidos i.v. y antibioterapia) quedando la cirugía reservada para las recidivas. Habría que descartar también en esta paciente un posible adeno- carcinoma de colon, pero la ausencia de síndrome constitucional y sobre todo la ausencia de afectación en el enema opaco hacen que sea muy poco probable. Por exclusión debe tratarse pues de una enfermedad diverticular dolorosa sin diverticulitis, caracterizada por dolores cólicos recidi- vantes con brotes alternantes de estreñimiento y diarrea que se ali- vian con la defecación o la expulsión de gases. El tratamiento es con- servador mediante restricción alimenticia, anticolinérgicos y una li- gera sedación. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 22.1 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 1.871-1.872 Pregunta 8.- R: 3 La cirrosis biliar primaria (CBP) se asocia a otras enfermedades de base autoinmune: - Síndrome de Sjögren (es la enfermedad que se asocia de modo más frecuente). - Artritis Reumatoide. - Vasculitis. - Dermatomiositis. - Síndrome de CREST. - Fibrosis pulmonar. - Tiroiditis autoinmune de Hashimoto. - Úlcera péptica gastroduodenal. - Litiasis biliar. - Enfermedad Celíaca. - Colitis ulcerosa. - Crohn. - Anemia hemolítica. - Acidosis tubular renal. Con respecto al resto de las respuestas que aparecen en la pre- gunta hay que saber: - Los anticuerpos antimitocondriales se encuentran presentes en el 90-95% de los casos. - Los anticuerpos antinucleares, antitiroideos y antimúsculo liso se pueden encontrar pero no en un porcentaje tan alto como el que aparece en la respuesta número 2.

- 5. Pág. 5COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS - El principal autoantígeno en la CBP (presente en el 90% de los casos) contra el que se dirigen los anticuerpos IgG antimitocon- driales es el componente de 74-kDa E2 de la deshidrogenasa del ácido pirúvico (PDC) y se denomina dihidrolipoamida acetiltransferasa. Esta proteína E2 es un enzima del complejo PDC y se encuentra en la membrana mitocondrial interna (res- puesta 4 falsa). - Como la patogenia de la CBP puede deberse a un trastorno de la respuesta inmune no sería descabellado pensar en la utilidad de los corticoides en el tratamiento, sin embargo no sólo no son útiles sino que además pueden empeorar la osteoporosis de estas pa- cientes (respuesta 5 falsa). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 33.1 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 340 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.940 Pregunta 9.- R: ANULADA Los factores etiológicos que se han asociado al carcinoma hepa- tocelular (CHC) son: - La cirrosis. - La infección crónica por VHB y VHC. - Hepatopatías crónicas: alcohólica, hemocromatosis, déficit de alfa 1-antitripsina, tirosinemia. - Aflatoxina B1: carcinógeno producido por Aspergillus flavus. - Esquistosomiasis. - Drogas: andrógenos, anticonceptivos orales, cloruro de vinilo. Otras causas raras de CHC son: la porfiria hepatocutánea tarda, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, las glucogenosis tipo I y III, la intolerancia a la fructosa, la hipercitrulinemia, la intoxicación por senecio y la clonorquiasis. Esta pregunta tiene una complicación añadida, y es que en algu- Figura 2. Pregunta 7 Divertículos digestivos. Localización. Clínica. Tratamiento.

- 6. Pág. 6 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) nos textos se recoge al Wilson como una de las enfermedades asocia- das al riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Por ello, esta con- troversia entre los textos ha sido recogida también por los responsa- bles del examen, que han decidido anular la pregunta. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 35.2 Harrison 14ª Ed., vol. I pág. 660 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 364 Pregunta 10.- R: 5 La prueba que se emplea habitualmente en el diagnóstico de la hemocromatosis es la cuantificación de hierro en la biopsia hepáti- ca (respuestas 1, 2 y 4 falsas). Está indicada ante una clínica que nos sugiera hemocromatosis (cirrosis hepática, diabetes e hiperpigmen- tación cutánea) o una prueba de laboratorio que nos indique un au- mento de los depósitos tisulares de hierro (concentración plasmática de ferritina). La biopsia nos permitirá además el cálculo del índice de hierro hepático (microgramos de hierro /gramo de peso seco)/ 56 x edad. Con el índice de hierro hepático podremos diferenciar precoz- mente a los sujetos homocigóticos de los heterocigóticos. Dado que la hemocromatosis primaria es una enfermedad de he- rencia autosómica recesiva, el diagnóstico de un caso nos debe llevar a hacer un estudio de los miembros de la familia. Para ello se puede hacer medición de ferritina y biopsia hepática pero se puede usar una prueba genética. Si sabemos cual es el gen de la hemocromato- sis y la mutación que provoca la enfermedad en ese gen, podremos hacer el diagnóstico. El gen lo conocemos, se localiza próximo al locus HLA-A en el cromosoma 6. Se denomina HFE y sintetiza una proteína MHC con 347 aminoácidos. La mutación también la cono- cemos; se trata de una sustitución homocigota Cys282Tyr (una susti- tución de cisteína por tirosina en posición 282) en la proteína. Por lo tanto la respuesta cierta es la 5. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 34.1 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 2.444-2.446 Pregunta 11.- R: 3 Esta pregunta es bastante clara, por lo que el comentario puede ser breve. Durante la digestión gástrica, la cobalamina se libera de los alimentos y forma un complejo estable con un factor de unión llamado R. En el duodeno, el complejo cobalamina-R es digerido. La cobalamina se separa y se une al factor intrínseco, elaborado por las células parietales gástricas. El complejo cobalamina-FI es resistente a la digestión proteolítica y llega al íleon distal, donde existen unos receptores específicos en el borde en cepillo de la mucosa, que fijan al complejo cobalamina-FI, permitiendo con ello que la vitamina se absorba. Si amputamos 50 cm de íleon, disminuimos la superficie de absorción del complejo cobalamina-FI y se produce una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Figura 3. Pregunta 11 Absorción intestinal de nutrientes. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., 19 Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 746 y 1.835 Pregunta 12.- R: 5 La fosfatasa alcalina (FA) es un dato de laboratorio bastante ines- pecífico, ya que se encuentra alterada en muchas situaciones clíni- cas. Se puede encontrar elevada en trastornos de la vía biliar (colesta- sis), enfermedades óseas (enfermedad de Paget, osteomalacia, me- tástasis óseas) y embarazo. Para saber si la FA es de origen hepático o extrahepático podemos hacer diferentes pruebas. Lo más específico es la separación elec- troforética de las diferentes isoenzimas (hepática, ósea) de la FA. Una forma más sencilla de conocer el origen hepático o no de la FA, consiste en determinar los niveles de gamma glutatamil transpepti- dasa (GGT) o la 5-nucleotidasa ya que si se encuentran elevadas cual- quiera de las dos se puede pensar en un origen hepático de la FA y habría que encaminar el estudio a pruebas más específicas de pato- logía hepática, como por ejemplo una ecografía hepatobiliar o una colangiografía endoscópica retrógrada. Si estas enzimas no están ele- vadas, la causa del aumento de la FA será extrahepática y una placa de cráneo o de huesos largos nos podrían ayudar en la búsqueda de lesión ósea. Las cinco pruebas que se contemplan en las respuestas podrían servir para conocer el origen de la alteración de la FA, sin embargo la determinación de GGT (respuesta 5) es una prueba sencilla y es el paso lógico para determinar si el aumento de la FA es de origen he- pático o no y decidir que otras pruebas diagnósticas recomendar a continuación. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 25.1 Farreras 13ª Ed., vol. I pág. 273 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.890 Pregunta 13.- R: 4 La hepatitis C es la antiguamente denominada hepatitis no A no B. Se la denomina también hepatitis postransfusional puesto que so- bre todo con anterioridad a los años 70 el riesgo de contagio de hepatitis C en transfusiones y trasplantes era muy alto, mucho mayor que para otros virus hepatotropos, ante la imposibilidad de detectar los donantes infectados. Actualmente la detección de anticuerpos anti VHC en donantes ha eliminado casi por completo el riesgo de adquirir una hepatitis postransfusional por VHC (respuesta 1 cierta). Sin embargo la fre- cuencia global de hepatitis C permanece casi invariable sobre todo por el incremento de la transmisión por vía parenteral, como en ADVP (que en un 60 - 70% son anti VHC+; respuesta 2 cierta). Otras formas de transmisión son la exposición profesional a sangre o derivados y la vía sexual -perinatal. Sin embargo lo más frecuente (ya que esto ocu- rre en un 40 - 50% de los casos) es que no se identifique ningún factor de riesgo. En cuanto al diagnóstico de hepatitis C, en la práctica habitual se emplea la detección de Ac anti VHC. Los Ac anti VHC se detectan por primera vez a 1-2 meses de la infección aguda y se hacen indetecta- bles si se produce la recuperación completa. En pacientes con hepa- titis C crónica se detectan en el 90% de los casos, pero, ya que no tienen papel protector en la evolución del cuadro, su presencia úni- camente tiene valor diagnóstico. Los Ac Anti VHC son negativos en un 20-30% casos y sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. La identificación del ARN-VHC es la técnica diagnóstica más sensible, se positiviza incluso antes del aumento de transaminasas y mucho antes que aparezcan los Ac Anti VHC. Por tanto, ante un paciente inmunodeprimido está indicado determinar ARN-VHC (respuesta 3 cierta). La evolución de la hepatitis C suele ser mala. En algunos estudios, la frecuencia con la que una hepatitis C aguda evoluciona hacia la cronicidad alcanza el 70-80%. La respuesta 5 también es cierta. Actualmente sólo existen vacu- nas eficaces frente a los virus hepatotropos A y B. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 27.4, 29.3 Pediatría 3.3 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 1.914-15, 1.919, 1.922 Piédrola 9ª Ed., págs. 471 y 688 Pregunta 14.- R: 1 Los agentes que modifican la presión del esfínter esofágico infe- rior han sido preguntado varias veces en las convocatorias del MIR. Los tienes resumidos en la siguiente tabla:

- 7. Pág. 7COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Sustancias que influyen en la presión del esfínter esofágico inferior AUMENTAN LA PRESIÓN DISMINUYEN PRESIÓN Hormonas Gastrina Secretina Motilina CCK Sustancia P Glucagón Somatostatina GIP VIP Progesterona Agentes Agonistas alfa-adrenérgicos Antag. alfaadrenérgicos. neurales Antag. beta-adrenérgicos Agon. betaadrenérgicos. Agonistas colinérgicos Antag. colinérgicos. Alimentos Proteínas Grasa Chocolate Etanol Tabaco Bebidas ricas en xantinas (té, café, colas) Miscelánea Histamina Teofilina Antiácidos PG-E2 y El Metoclopramida Serotonina Domperidone Meperidina PG-F2a Morfina Cisapride Dopamina Antag. del Ca Diacepam Barbitúricos Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 9.1 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.808 Pregunta 15.- R: 3 Hagamos un breve repaso de las contraindicaciones para el tras- plante hepático. Las contraindicaciones absolutas son: - Infección activa, bacteriana o fúngica, fuera del sistema hepatobi- liar (se realizará el trasplante cuando la infección haya sido supe- rada). - Neoplasia extrahepática (aunque, a veces, las metástasis hepáti- cas pueden inclinar a trasplante como método paliativo). - Anomalías congénitas múltiples que no pueden ser corregidas. - Abuso activo de alcohol o de drogas. - Enfermedad cardiopulmonar avanzada (por elevado riesgo de muerte intraoperatoria). Las contraindicaciones relativas son: - Presencia de sepsis biliar o intrahepática. - HbsAg positivo. - Existencia de trombosis en la vena porta. - Antecedentes de cirugía amplia hepática y/o de vías biliares. - Insuficiencia renal aguda o crónica que no dependa de la insufi- ciencia hepática. - Edad superior a 50 años (es una contraindicación más fisiológica que cronológica, aunque no se suele trasplantar a individuos ma- yores de 66 años). Se tendrán en cuenta también los factores psicosociales del pa- ciente, dado el tratamiento inmunosupresor y el seguimiento estre- cho a los que deben ser sometidos. En la pregunta encontramos tres respuestas que se ajustan a las contraindicaciones para el trasplante, siendo dos de ellas relativas (respuestas 2 y 4) y una de ellas absoluta (respuesta 3). Aunque la pregunta se podría impugnar, deberíamos elegir esta última opción, por ser la más incuestionable. Las respuestas 1 y 5 corresponden a algunas de las indicaciones para el trasplante. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 36 Durán 2ª Ed., vol. II pág. 2.746 Pregunta 16.- R: 5 Nos presentan un caso clínico en un paciente al que se ha practi- cado una resección intestinal con anastomosis primaria y una esple- nectomía. Varios días después de la intervención el paciente ha recu- perado los movimientos intestinales, con varias deposiciones, aun- que escasas, y aparece un cuadro febril sin foco definido y con un inicio de afectación sistémica, reflejada en la oliguria. La tensión ar- terial y la frecuencia cardíaca son normales. A la hora de hacer el diagnóstico, debemos pensar en un proceso infeccioso y buscar el origen. - Descartamos la peritonitis aguda al ser incompatible con un ab- domen no doloroso. La exploración objetivaría una palpación do- lorosa, con defensa y Blumberg +. - Por otro lado, no tenemos signos que nos hagan sospechar una endocarditis, como soplos de reciente aparición y cambiantes, arritmias, pericarditis, insuficiencia mitral y aórtica aguda con IC, fenómenos embólicos, etc. - Una infección de la herida se manifestaría como dolor e inflama- ción locales, colecciones o supuración activa, lo que no aparece en este caso. - Tampoco nos encontramos frente a una sepsis, ya que ésta impli- ca un fracaso, multiorgánico, con hipotensión, oliguria y disminu- ción del nivel de consciencia. - Las dehiscencias de las anastomosis ocurren generalmente a la semana de la cirugía, con riesgo máximo en las anastomosis esofá- gicas con intestino delgado. Su clínica más característica es la de absceso pélvico o intraabdominal sin abdomen agudo, con leve distensión abdominal, dolor sordo localizado y fiebre. Pero el de- rrame del contenido al peritoneo puede originar también una peritonitis que puede comprometer la vida del paciente. Se previene mediante una buena preparación preoperatoria, una técnica quirúrgica adecuada (cuidar de que los bordes de la anasto- mosis están limpios y bien vascularizados, evitando la presencia de pus o contaminación fecal) y la utilización de antibioterapia profilác- tica postoperatoria. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cirugía General 3.5 Pregunta 17.- R: 4 En el estudio de un paciente con ictericia, el primer paso a dar es diferenciar si se debe a obstrucción de la vía biliar (ictericia obstructi- va) o a alteraciones en el metabolismo de la bilirrubina (ictericia no obstructiva). A veces ayuda la exploración clínica, ya que es orientativo palpar una vesícula distendida, propia de la obstrucción de la vía biliar. Más frecuentemente, la diferenciación se hace mediante la ecografía, ya que la vesícula suele ser dificil de explorar clínicamente. En este caso clínico, en la exploración encontramos una vesícula biliar distendida, lo que sugiere obstrucción de la vía biliar. En el diagnóstico diferencial se deben distinguir las litiasis de las neoplasias. La ausencia de dolor va en contra de que se trate de un cólico hepático simple o de una colecistitis crónica (respuestas 3 y 5 falsas). En el primer caso el dolor sería agudo, penetrante, con fases de es- pasmo, y en el segundo caso, el paciente contaría un dolor más sordo en hipocondrio derecho, por inflamación crónica, probablemente con fases de reagudización. La coledocolitiasis cursaría con clínica de cólico hepático (es su causa principal), por lo que la respuesta 2 tam- bién es falsa. La presencia de síndrome constitucional apoya la hipótesis de etiología neoplásica. Si se tratara de un carcinoma vesicular, a la pal- pación encontraríamos una masa dura, en hipocondrio derecho con desestructuración de la anatomía vesicular, adherida e infiltrante, y no una distensión de la vesícula (respuesta 1 falsa). El carcinoma de cabeza de páncreas, sin embargo, explica to- dos los síntomas: Figura 4. Pregunta 17 Carcinoma de cabeza de páncreas.

- 8. Pág. 8 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) La ictericia por obstrucción del conducto colédoco al englobarlo dentro de la masa tumoral; la dilatación del colédoco se transmite retrógradamente al hepático, al cístico y a la vesícula sana, que se distiende por acúmulo progresivo de bilis retenida (al hallazgo de una masa distendida correspondiente a la vesícula distendida en el contexto de un cáncer de páncreas se le denomina signo de Courvoisier) y el síndrome constitucional de anorexia y pérdida de peso. La respuesta correcta es, por tanto, la nº 4. Sin embargo hay una puntualización más que debemos hacer para no llevarnos a error: el hecho de que hablemos de una vesícula distendida indolora no quiere decir que el cáncer de páncreas no curse con dolor, de hecho este es su síntoma más frecuente, siendo similar al que experimentan los pacientes con pancreatitis crónica. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cirugía General 12.6 12.7 12.8 13.4 Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 37.2, 37.3, 37.5, 40 Pregunta 18.- R: 5 El síndrome de Mallory-Weiss es el cuadro que se produce como consecuencia del desgarro de la mucosa esofagogástrica en el punto de unión entre el esófago y el estómago. La causa típica son los vómi- tos intensos, aunque también se ha descrito en relación a eructos o a tos intensa. Un grupo de pacientes en el que es posible ver este cua- dro es en alcohólicos, que suelen tener vómitos violentos con fre- cuencia. Produce como clínica una hemorragia digestiva alta, que puede ser grave. El sangrado a veces se precede por arcadas y vómitos no sanguinolentos. En el diagnóstico, como ante todo paciente con hemorragia di- gestiva alta, la medida prioritaria es asegurar la estabilidad hemodi- námica. Una vez conseguida, se puede buscar el foco de sangrado. La técnica de elección es la endoscopia, ya que los procedimientos radiológicos convencionales no suelen ser útiles. En la mayoría de los pacientes (80-90%) el sangrado cede espon- táneamente. En casos de sangrado continuo, la endoscopia puede asociar una medida terapéutica, como la cauterización o la inyec- ción de un agente esclerosante o vasoconstrictor. Otra opción es la embolización arteriográfica. Es bastante raro que estas medidas no consigan controlar el sangrado, por lo que es infrecuente que se ne- cesite emplear la cirugía. La sonda de Sengstaken (respuesta 4) encuentra su utilización óptima en el caso de la hemorragia digestiva alta por varices esofági- cas sangrantes. No es una de las opciones de elección del tratamien- to del Mallory-Weiss, pero ocasionalmente podría ser útil como me- dida hemostásica en estos pacientes. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 10.5 Harrison 14 Ed, vol. II pág. 1.812 Pregunta 19.- R: 2 La actitud diagnóstica ante las úlceras gástricas está enfocada en la necesidad imperiosa de hacer una diferenciación precisa de la histología de la úlcera. La radiografía con bario no es capaz, ni si- quiera empleando técnicas con doble contraste (opción 3 falsa), de descartar con seguridad un carcinoma gástrico. Figura 5. Pregunta 19 Diagnóstico en la úlcera gástrica. Es necesario por tanto una técnica más sensible y específica como es la endoscopia asociada con tomas de biopsias de los bordes, y también del antro para detectar Helicobacter pylori. Las opciones 1, 3 y 4 se descartan por insuficientes, y la opción 5 por ser demasiado agresiva. Sería bueno que recordaras que ante la úlcera duodenal no es igual la actitud a tomar, así como algunas de las características que la distinguen de la úlcera gástrica: Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 14.1 y 14.2 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 1.822 y 1.823 Pregunta 20.- R: 5 En primer lugar, repasemos una serie de conceptos. • Melenas: termino que hace referencia al color negro de las heces como consecuencia de una hemorragia digestiva alta. General- mente se debe a sangrados por encima del ángulo de Treitz. • Hematoquecia: emisión de sangre roja por el ano generalmente procedente del colon o intestino distal (por debajo del ángulo de Treitz). • Hematemesis: es un vómito con sangre roja; procedente de cual- quier lugar proximal al ángulo de Treitz. Cuando la sangre ha per- manecido una apreciable cantidad de tiempo en contacto con el ácido la sangre es negra y aparece como vómitos en posos de café también denominado melenemesis. Conociendo el significado del término melenas, lo primero que hay que descartar, por tanto, es una hemorragia digestiva alta. Dado que la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica, la mayoría de autores coinciden en que a estos pacien- tes se les debe realizar una endoscopia en las primeras 12 - 24 h. La panendoscopia oral (respuesta 5) además también permite utilizar procedimientos terapéuticos como inyección de sustancias esclero- santes, ligadura de varices, etc. Todo ello en conjunto ha demostrado

- 9. Pág. 9COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS disminuir la mortalidad por hemorragia digestiva alta, la necesidad de cirugía, los requerimientos transfusionales y la estancia hospitalaria. La arteriografía mesentérica (respuesta 4) no es útil, ya que no visualiza los vasos del tracto digestivo superior; la arteriografía se em- plea ante un sangrado digestivo en el que la endoscopia es negativa, pero no antes. Las técnicas con contraste tienen un papel muy limitado en el estudio de pacientes con hemorragia digestiva (respuesta 2 y 3). Por último, la colonoscopia total (respuesta 1) sería muy útil en el caso de hemorragia digestiva baja (aunque primero se debe realizar tacto rectal, sigmoidoscopia o rectoscopia); es decir, en un paciente con hematoquecia. Por último recordar que la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, exceptuando las hemorroides, son los divertículos colónicos sobre todo de localización derecha, y la angio- displasia de colon. Figura 6. Pregunta 20 Semiología del sangrado digestivo. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 18, 5.1 Pregunta 21.- R: 2 La dilatación tóxica del colon o también llamado megacolon tóxi- co es una complicación que puede ocurrir en cualquier enfermedad inflamatoria del colon siendo más frecuente en la colitis ulcerosa que en el Crohn. Esta presentación de colitis es una verdadera urgencia médica que se asocia a una mortalidad superior al 30% si se produce la per- foración. El paciente de este caso presenta la clínica típica del cuadro, con fiebre, taquicardia, deshidratación, desequilibrio electrolítico, dolor abdominal, timpanismo y leucocitosis con desviación izquierda. Dado que tenemos una sospecha diagnóstica bastante firme, en el estudio estarán contraindicadas las técnicas invasivas como el enema opa- co y la rectosigmoidoscopia por el riesgo de perforación que conlle- van (respuestas 1 y 4 falsas). Se deben pues utilizar técnicas de imagen no invasivas como la radiografía simple de abdomen, ecografía y TC abdominal. Ante la sospecha de megacolon tóxico la técnica de elección es la radiogra- fía (respuesta 2 cierta) por ser la más sencilla, rápida y accesible, así como la que más información aporta. Por tanto es la primera medida diagnóstica a tomar. Suele mostrar dilatación del colon con diámetro superior a 6 cm y puede observarse aire en su pared e islotes de mucosa ulcerada perfilados contra la sombra aérea. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 21 Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.862 Pregunta 22.- R: 3 Las neoplasias quísticas del páncreas son bastante infrecuentes (menos del 5%). Suelen ser lesiones multiloculadas, lo que las distin- gue de las lesiones benignas, que suelen ser uniloculadas. La única forma de diferenciar la forma benigna (cistoadenoma) de la maligna (cistadenocarcinoma) es el estudio histológico de la pieza completa. Los cistadenocarcinomas se presentan como masas quísticas si- tuadas en el cuerpo o cola del páncreas. Clínicamente cursan con dolor abdominal y lumbar asociados a la presencia de una masa ab- dominal. La TC muestra una masa tumoral con quistes asociados, por lo cual es frecuente hacer el diagnóstico erróneo de pseudoquiste pancreático. Cuando se sospecha el diagnóstico, la resecabilidad del tumor se valora mediante una arteriografía. Sin embargo, esta valoración pre- quirúrgica muchas veces no es posible, ya que el diagnóstico se plan- tea durante la cirugía, a la que se llega como consecuencia del falso diagnóstico de pseudoquiste. Las lesiones resecables situadas en cuer- po o cola de páncreas se tratan mediante escisión radical de pán- creas distal y bazo en bloque. Si el tumor se sitúa en la cabeza del páncreas, situación bastante más rara, cuando es resecable se elimi- na por duodenopancreatectomía. La supervivencia a largo plazo de las lesiones resecables alcanza el 50%, por lo que este tipo de lesiones tiene una supervivencia mu- cho mayor que la del adenocarcinoma pancreático. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Digestivo 40 Robbins 5ª Ed., págs. 1.000-1.001 Sabinston 14 Ed., pág. 1.227 Pregunta 23.- R: 2 El Síndrome de Apnea-Hipoapnea obstructiva del sueño afecta al 1-5% de la población general adulta, apareciendo con mayor frecuen- cia en obesos, alcohólicos y pacientes con alteraciones anatómicas como hipertrofia de las paredes de la orofaringe, macroglosia, etc. Se caracteriza por la presencia de paradas durante más de 10 segundos, (apnea) o disminución superior al 50%, (hipopnea) del flu- jo aéreo en la nariz y boca durante el sueño. La A.O.S. se debe a la oclusión de la vía respiratoria orofaríngea mientras persiste el esfuerzo respiratorio. Ocasiona una hipoxia re- currente que termina por despertar al paciente repetidas veces a lo largo del periodo de sueño, esta es la causa de la característica hiper- somnia que presentan. Además, suelen ser frecuentes los ronquidos, alteraciones neuropsiquiátricas y del comportamiento. Es frecuente que se asocie con HTA y obesidad. Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad se necesita que el número de episodios de apnea más los de hipopnea sea superior a 10 en 1 hora, demostrados mediante polisomnografía nocturna. El tratamiento de elección depende de la intensidad de la enfer- medad. En los casos leves o moderados puede ser suficiente la pérdi- da de peso, evitar el alcohol, mejorar la permeabilidad de las fosas nasales y evitar dormir boca arriba. En los casos graves el tratamiento más satisfactorio en la actualidad es la presión positiva continua nasal durante el sueño (CPAP), siendo eficaz en más del 80% de los pa- cientes. La uvulopalatofaringoplastia resulta efectiva si se realiza a pacientes muy seleccionados en función de la localización de la obs- trucción. Si se realiza sin criterio resulta beneficioso, sólo a largo pla- zo, en menos del 50% de los casos. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neurología 16.8 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 1.683-86 Pregunta 24.- R: 3 La insuficiencia respiratoria se puede sospechar por los datos clínicos, pero el diagnóstico firme se basa en la medición de los gases arteriales (PaO2 y PaCO2 ), junto con el pH. La insuficiencia respiratoria aguda es aquella que se instaura en un breve periodo de tiempo sin que se puedan poner en marcha los mecanismos com- pensadores: retención de bicarbonato, poliglobulia, etc. Se define como la presencia de PaO2 <60 mmHg, en reposo y respirando aire ambiente (PO2 =0,21); pudiendo estar acompañada o no de hiper- capnia (PCO2 >45 mmHg). La diferencia alveoloarterial de oxígeno varía en función de cual sea la etiología concreta de la IRA; por ejemplo, esta será normal si se respira aire pobre en oxígeno o existe hipoventilación, y estará muy elevada en los trastornos de ventilación/perfusión, difusión o por cor- tocircuitos en la circulación. En todos los trastornos en los que existe alteración del gradiente alveoloarterial, salvo en los que existe un "shunt (cortocircuito vascular intrapulmonar o intracardíaco, atelec- tasias o la ocupación de los alveolos por líquido) se produce mejoría en la saturación de la hemoglobina si se administra O2 a mayor concentración. En todos los casos de insuficiencia respiratoria aguda, sea cual sea su causa, es prioritaria la oxigenoterapia para revertir la hipoxemia y

- 10. Pág. 10 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) sus consecuencias, ya sea de modo tradicional (mascarilla de O2 ) o mediante ventilación mecánica. El objetivo es asegurar una PaO2 >60 mmHg para garantizar una saturación de la hemoglobina por encima del 90%. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 2.3 Pregunta 25.- R: 1 Se entiende por VPN (valor predictivo negativo) a la proporción de verdaderos negativos entre aquellos que han sido identificados como negativos por un test. Si se realiza una prueba complementaria con elevado VPN y se obtienen los resultados dentro de los límites de la normalidad (es un resultado negativo) podemos descartar con tranquilidad la enfermedad en un principio sospechada. Los niveles cuantitativos del dímero D en el plasma se elevan (>500 ng/ml), con la técnica de ELISA en el 90% (esto es, su sensibilidad es del 90%) de los enfermos con TEP, revelando la descomposición de la fibrina por plasmina como consecuencia de la trombólisis endógena. También se puede detectar la presencia del dímero D mediante la aglutinación con látex, que resulta una técnica sencilla y barata, pu- diendo aplicarse como prueba diagnóstica inicial. En caso de que sea negativa y sigamos sospechando un TEP, se puede hacer la determi- nación del dímero D con ELISA, que es mucho más sensible. La técnica ELISA para dímero D en plasma tiene como caracterís- tica que posee un alto valor predictivo negativo, con lo que es útil para descartar el TEP (respuesta 1 verdadera). No obstante, ninguna de la pruebas del dímero D es específica para el diagnóstico concreto de tromboembolismo pulmonar. Bibliografía: Harrison 14ª Ed., vol. II pág. 1.672 Pregunta 26.- R: 4 La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica granulomatosa, predomina algo más en mujeres y es rara en fumadores. Su modo de presentación es variable: aguda, insidiosa o crónica. Las formas agudas más típicas son el síndrome de Löfgren (ade- nopatías hiliares bilaterales y eritema nodoso) y el síndrome de Heerfordt (fiebre, uveítis anterior, parotiditis y parálisis facial). La afectación crónica pulmonar es la más frecuente; el 90% de los afectados presentan alteraciones radiológicas en algún momento de su evolución. Predomina la enfermedad intersticial y las adenopa- tías hiliares bilaterales y simétricas. Existe un clasificación radiológica que te recordamos en el siguiente dibujo: Figura 7. Pregunta 26 Patrones radiológicos en la sarcoidosis. En la analítica destacan la elevación de la ECA, de la VSG e hiper- gammaglobulinemia. El diagnóstico de sospecha se hace en la base a la historia clínica, exploración, radiografía de tórax, análisis de sangre y de función pul- monar, pero el diagnóstico de certeza se consigna mediante la biop- sia transbronquial, que es la prueba de mayor rentabilidad. Sin em- bargo, aunque la histología es necesaria para hacer un diagnóstico firme, por sí sólo no es suficiente, ya que los granulomas no caseifi- cantes aparecen en multitud de patologías y son poco específicos. La biopsia es útil como prueba confirmatoria en un contexto de historia, exploración, análisis, radiografía, gammagrafía y lavado broncoalveo- lar compatibles. El tratamiento se hace con corticoides, pero sólo se necesita si existe afectación pulmonar clínica y/o funcional importante o si per- siste la actividad durante más de 3 meses. La disfunción importante del resto de los órganos vitales y la hipercalcemia también son indi- cación de tratamiento. Globalmente el pronóstico de la sarcoidosis es favorable. Sólo en el 15-20% de los casos la enfermedad permanece activa o reci- diva periódicamente, siendo más frecuente este tipo de evolución en las formas de debut insidiosas. La sarcoidosis pulmonar activa se vigila sin tratamiento durante un período de 2 a 3 meses (salvo que la presentación respiratoria de la enfermedad sea devastadora), ya que muchos pacientes remiten espontáneamente. Con respecto a la respuesta número 1, ten en cuenta que, de modo general, con la realización de un único Mantoux no podemos descartar una infección tuberculosa, ya que podríamos estar ante un efecto booster. Además, la presencia de anergia cutánea es típica del cuadro clínico de la sarcoidosis, por lo que, en este caso clínico, una prueba de tuberculina negativa es perfectamente explicable, incluso si la paciente tuviera el antecedente de infección tuberculosa. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 11 Harrison 14ª Ed., págs. 2.184-90 Pregunta 27.- R: 5 El tumor carcinoide constituye el 80-90% de todos los adenomas bronquiales. Son lesiones centrales, intrabronquiales y suelen ser asin- tomáticos durante varios años. Tanto los carcinoides, de evolución benigna, como los tumores pulmonares de células pequeñas, de gran malignidad, derivan del mismo componente epitelial bronquial, las células de Kulchitsky (parte del sistema APUD). Pueden secretar hor- monas como ACTH, vasopresina y producir síndromes paraneoplási- cos. Cuando los tumores carcinoides metastatizan, a hígado funda- mentalmente, pueden producir un síndrome carcinoide (rubefac- ción, broncoconstricción, diarrea y lesiones vasculares cardíacas). Debido a su localización central y endobronquial, la fibrobroncos- copia es un buen método de diagnóstico, ya que permite la observa- ción mediante visión directa y la toma de biopsia, con la que siempre hay que ser muy cautos, ya que al ser lesiones muy vascularizadas, pueden sangrar de manera importante. El tratamiento de elección de todo adenoma bronquial es la re- sección quirúrgica que alivia los síntomas locales, los debidos a pro- ducción de sustancias y evita la extensión local y la posibilidad de metastatizar. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 15.2 Harrison 14ª Ed., pág. 640 Pregunta 28.- R: 3 En esta convocatoria han aparecido varias preguntas como esta, en las que hay que decidir que actitud hay que tomar (tratamiento, quimioprofilaxis o vigilancia) ante un paciente, en relación con la tuberculosis. La quimioprofilaxis (QP) antituberculosa consiste en la adminis- tración de isoniacida durante un período variable de tiempo (de modo general, 6 meses , y en infectados por VIH, 12); y su objetivo es evitar en primer lugar que el paciente se infecte (QP primaria) y si lo hace o ya lo estaba, que desarrolle enfermedad (QP secundaria). Si el paciente ya está enfermo habrá que tratarlo, y si no lo está, hay que decidir si se indica o no la quimioprofilaxis (QP). Para decidir si hay indicación de administrar QP hay que valorar si el riesgo de desarrollar la enfermedad es mayor que el riesgo que supone recibir el fármaco en cuestión (recuerda que la administra- ción de isoniacida no está exenta de riesgos de efectos secundarios). Hay múltiples esquemas con multitud de variables para decidir a quién hacer QP y a quién no, pero dado el tipo de preguntas que suelen hacer es mejor emplear alguno más sencillo. Como vemos, el caso que nos presentan es un tanto particular, ya que es la edad del paciente la que nos marca la actitud a tomar, decidiéndose quimioprofilaxis primaria (no tenemos evidencia de que el paciente esté infectado ya que el Mantoux es negativo) y repi- tiéndose el Mantoux a los dos o tres meses para actuar en conso- nancia. Bibliografía: Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud vol. 18- Nº 1-1.994 págs. 12-14 Manual CTO 2ª Ed., Infecciosas 5.7

- 11. Pág. 11COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Pregunta 29.- R: 1 El aporte inadecuado de O2 a los tejidos se denomina hipoxia Esto puede suceder por: - Baja PO2 en sangre arterial, causada por ejemplo por una enfer- medad pulmonar ("hipoxia hipóxica"). En cuadros crónicos se desarrolla policitemia como mecanismo compensador. - Capacidad disminuida de transporte de O2 en la sangre, como en la anemia o en la intoxicación por monóxido de carbono. - Disminución del flujo sanguíneo en los tejidos, que puede ser ge- neralizada, como en el shock, o por obstrucción local ("hipoxia circulatoria"). En este tipo de hipoxia la diferencia arteriovenosa de oxígeno aumenta. - Una cuarta causa es alguna sustancia tóxica que afecte la capaci- dad de los tejidos para utilizar el O2 disponible (hipoxia histotóxica), cuyo ejemplo típico es la intoxicación por el cianuro que impide que la citocromo oxidasa utilice el O2 . En este caso el contenido de O2 de la sangre arterial y venosa puede ser alto y el consumo de O2 en los tejidos extraordinariamente bajo. En la hipoxia anémica vamos a encontrar una disminución en la capacidad del transporte del oxígeno, pero si la hemoglobina es de características normales, conserva toda su capacidad para unirse al oxígeno, por lo que la saturación no se ve afectada. Bibliografía: West. Fisiología Respiratoria, pág. 80 Pregunta 30.- R: 2 Dentro de la EPOC distinguimos 2 cuadros clínicos polares, la bron- quitis crónica y el enfisema. El enfisema es un concepto anatomopa- tológico: distensión de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales con destrucción de los tabiques alveolares. Existen varios tipos que ahora te recordamos. - Centroacinar: destrucción predominante en la zona central del acino, el bronquiolo, respetando los alveolos. Típicamente predo- mina en lóbulos superiores y se produce en el enfisema relaciona- do con el consumo de tabaco. - Panacinar: afecta a las porciones central y periférica del acino. Predomina en las bases y se asocia con el déficit de α1 antitripsina. El enfisema centroacinar y el panacinar pueden coexistir en el mismo pulmón. - Pericicatricial: afecta a los tabiques alveolares que rodean una lesión cicatricial. - Paraseptal: afecta a los bordes de los acinos, a los alveolos próxi- mos a los tabiques de tejido conectivo que separan a los lobulillos pulmonares. Estas lesiones son las responsables de los neumotó- rax en jóvenes por la rotura de bullas apicales subpleurales. Recuerda que todos los tipos de enfisema, debido a la destruc- ción del tejido intersticial, cursan con disminución de la capacidad elástica del pulmón, o lo que es lo mismo, con aumento de la disten- sibilidad pulmonar. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 3.3 Pregunta 31.- R: 5 Esta pregunta también apareció en el MIR 90-91 preg. 188. Ten- dremos que tener en cuenta en las manifestaciones pulmonares del LES que, aunque la pleuritis y los derrames pleurales son las manifes- taciones pulmonares más habituales, la causa más frecuente de in- filtrados pulmonares en los pacientes con LES es la infección (res- puesta 5). La neumonitis lúpica aguda (respuesta 2) es una manifestación grave, poco frecuente (5-12%), que causa fiebre, disnea y tos con expectoración hemoptoica. Radiológicamente se observan infiltra- dos migratorios y/o áreas de atelectasia segmentaria; este síndrome responde a los glucocorticoides. Otros enfermos, desarrollan una neumonitis crónica (respuesta 1), también rara (0-9%), que se manifiesta en forma de disnea progresiva

- 12. Pág. 12 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) e infiltrados intersticiales difusos; desde el punto de vista funcional se comprueba un patrón restrictivo y una disminución de la difusión del CO. La hipertensión pulmonar representa una manifestación grave, y poco común del LES. Otros cuadros pulmonares menos frecuentes, pero con una elevada mortalidad, corresponden al síndrome de difi- cultad respiratoria del adulto, la hemorragia intraalveolar masiva (res- puesta 4), el edema pulmonar (respuesta 3), y pérdida de volumen pulmonar con elevación de ambos hemidiafragmas y presencia de atelectasias bibasales (secundaria a miopatía y debilidad de la mus- culatura respiratoria). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Reumatología 3.3 Harrison 14ª Ed., vol. II págs. 2.129-2.132 Farreras 13ª Ed., vol. I págs. 1.091-1.093 Pregunta 32.- R: 4 Para resolver esta pregunta hay que, en primer lugar, conocer cuál es el agente etiológico más probable del cuadro descrito, y en se- gundo recordar el tratamiento de elección del mismo. - El manejo clínico de las neumonías se basa en un diagnóstico mi- crobiológico de presunción en función de las características clíni- cas y epidemiológicas del caso. En este caso el organismo implica- do es la Legionella pneumophila y el autor de la pregunta no ha podido ser más explícito a la hora de dar pistas: • Se trata de una neumonía en el contexto de un brote epidémi- co entre los habitantes de un edificio. Y lo típico de la epide- miología de las neumonías por L. pneumophila es que en su transmisión está implicada una fuente ambiental (p.ej, circuito de refrigeración de un edificio), siendo probable la afectación simultánea de varios individuos. • Además, este paciente con neumonía presenta a) un llamativo cuadro confusional b) alteraciones digestivas (diarrea y eleva- ción de las enzimas hepáticas c) hiponatremia (probablemente relacionada con un síndrome de secreción inadecuada de ADH). Son datos acompañantes sumamente característicos de las in- fecciones por este microorganismo, por lo que tenemos una evidencia clínica muy amplia de infección por Legionella. - El segundo punto a resolver es ya mucho más sencillo: pocos estu- diantes de MIR desconocen que el tratamiento de elección de la neumonía por Legionella lo constituyen los macrólidos (eritromi- cina en la pauta que indica la respuesta 4). No obstante es interesante conocer algunas particularidades. En primer lugar, cuando se trata con eritromicina una supuesta legionella se debe emplear el doble de la dosis habitual (4 g/día frente a 2 g/día en otras indicaciones). Otro punto de interés es que si la neumonía por este germen revistiera gravedad habría que administrar además rifampicina y que si el paciente no pudiera recibir macrólidos la al- ternativa a los mismos serían las quinolonas (ciprofloxacino). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 6.5 Medicine 1.998; 7(74) 3.440-3.446 Pregunta 33.- R: 1 La capacidad de difusión alveolar (DLCO) indica el estado fun- cional de la barrera alveolocapilar; es decir, la capacidad de difusión de los gases a través de la pared alveolar. Para poder valorarla se emplea el test de monóxido de carbono, midiendo la diferencia en- tre la fracción inspirada y espirada de CO. La DLCO la podemos encontrar disminuida en las enfermedades intersticiales por disminución del área alveolocapilar que supone la fibrosis de las unidades de intercambio gaseoso. En el enfisema, tam- bién hay disminución de la DLCO por dilatación y destrucción de las paredes alveolares. (respuesta 1 falsa). En los embolismos recurrentes y la hipertensión pulmonar primaria se produce disminución del área transversal pulmonar y del lecho vascular; ello también se manifiesta con una disminución de la capacidad de difusión. La elevación de la DLCO se asocia típicamente con el síndrome de Goodpasture (hemorragia alveolar). La hemoglobina capturada en el interior del alveolo se une al monóxido de carbono, y ello disminu- ye el volumen de CO espirado. La insuficiencia cardíaca congestiva aumenta el volumen capilar pulmonar; esto se manifiesta con un aumento del atrapamiento de CO, sin embargo, si aparece el edema pulmonar disminuye la difusión y la DLCO. Bibliografía: Manual CTO Neumología 3.2 Harrison 14 Ed., vol. II pág. 1612 Pregunta 34.- R: 3 La mediastinitis aguda es un proceso grave que cursa con fiebre, dolor retroesternal, mal estado general, taquicardia, taquipnea, enfi- sema subcutáneo y crepitación sincrónica con los latidos cardíacos (signo de Hamman), la etiología más frecuente es la perforación esofágica (respuesta 3), que puede deberse a: - Perforación espontánea (y típicamente secundaria a accesos se- veros de vómitos en el síndrome de Boerhaave). - Perforación traumática o yatrogénica (como complicación de pro- cedimientos endoscópicos o quirúrgicos). Su mortalidad es muy elevada y requiere un tratamiento precoz y agresivo, con drenaje rápido, dieta absoluta y antibioterapia pa- renteral. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cirugía Torácica 6.2 Pregunta 35.- R: 4 La capacidad pulmonar total (CPT) es el volumen de gas que contienen los pulmones en la posición de máxima inspiración. Toda capacidad se constituye por la suma de volúmenes. El volu- men residual (VR) es el volumen que contienen los pulmones des- pués de una espiración máxima y la capacidad vital (CV) es el volu- men de gas espirado máximo tras una inspiración máxima. Está cons- tituida por las suma del volumen corriente (VC), volumen residual inspiratorio (VRI) y volumen residual espiratorio (VRE). Haciendo las pertinentes sumas, como se ve en el dibujo, la respuesta correcta es la número 4. Figura 8. Pregunta 35 Volúmenes y capacidades pulmonares. Con respecto al resto de las respuestas: - El volumen de aire que permanece atrapado en los pulmones tras una espiración normal es la suma de VR y VRE. - En las neumopatías intersticiales suele disminuir, mientras que en las obstructivas puede aumentar. - La cuantía de CPT está aproximadamente alrededor de 6 litros. El concepto de l/min implica flujos y no capacidades o volúmenes. - El aire que el parénquima pulmonar mueve en un minuto es la ventilación pulmonar por minuto. Recuerda que la CPT es un con- cepto de exploración estática en la que no interviene el flujo tem- poral. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 2.1 Pregunta 36.- R: 3 Esta pregunta hace referencia a la tuberculosis miliar, una forma clínica muy grave de la enfermedad que resulta de la diseminación hematógena de M. tuberculosis (por tanto la respuesta 1 es cierta), que se instala y multiplica en varios órganos desarrollando pequeños granulomas. El término miliar es meramente descriptivo (porque muestra un "aspecto similar a las semillas de mijo"). Figura 9. Pregunta 36 Tuberculosis miliar. Lesiones "en granos de mijo".

- 13. Pág. 13COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) CUADERNILLONº2/COMENTARIOS Puede tener lugar tanto en paciente la primoinfección, como en la infección secundaria (la respuesta 5 es verdadera). La sospecha clínica de este cuadro es en ocasiones complicada ya que muchas veces no presenta ningún signo de focalidad y apare- ce como fiebre de origen desconocido (FOD). En cuanto al diagnós- tico es importante tener en cuenta que: - Es posible que la Rx de tórax sea normal. - Siempre se debe realizar un estudio microbiológico de diferentes muestras (esputo, broncoaspirado, lavado broncoalveolar, aspira- do gástrico y LCR) porque el estudio aislado de una de ellas con frecuencia lleva a la obtención de resultados falsamente negativos (la respuesta 2 es cierta también). - El estudio histológico y microbiológico de biopsias (hígado y mé- dula ósea) puede constituir la clave diagnóstica (la respuesta 4 es verdadera). - El hallazgo de tubérculos coroideos en el fondo de ojo es muy carac- terístico aunque no patognomónico de una tuberculosis miliar. - La prueba de la tuberculina suele ser negativa en más de la mitad de los casos. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 5.7 Farreras. 13ª Ed., vol. II pág. 2.360 Robbins 5ª Ed., pág. 365 Pregunta 37.- R: 2 El cambio de volumen que se produce en el pulmón en relación al cambio de presiones transpulmonares, se conoce como distensi- bilidad, adaptabilidad o "compliance pulmonar". La distensibilidad del pulmón humano es de unos 200 ml/cm de agua. Sin embargo, a presiones expansivas altas el pulmón es más rígido y su distensibili- dad disminuye. La distensibilidad disminuye si la presión venosa pulmonar au- menta y el pulmón se ingurgita de sangre, esto mismo ocurre con el edema alveolar o si el pulmón se encuentra hipoventilado durante largos periodos, debido a que se forman atelectasias de algunas uni- dades pulmonares. La FPI también cursa con disminución de la dis- tensibilidad pulmonar. La distensibilidad del pulmón aumenta con la edad y con el enfi- sema, en ambos casos, por alteración del tejido elástico del pulmón. Finalmente recuerda que la "compliance" del pulmón depende de su tamaño. El cambio de volumen por unidad de cambio de pre- sión es más grande en un pulmón humano que en uno de ratón. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 2.1 West. Fisiología respiratoria, págs. 83-85 Pregunta 38.- R: 4 En la situación que nos plantea la pregunta es importante descar- tar como posible causa del derrame la insuficiencia cardíaca y la cirrosis. Ambas patologías se pueden manifestar con derrame pleu- ral derecho; aunque la insuficiencia cardíaca tiende más a ser bilate- ral con sintomatología tanto de disnea como de signos de insuficien- cia cardíaca derecha; (hepatomegalia, edemas en MMII, etc.). En nuestra paciente la ausencia de fiebre u otros signos sugerentes de clínica infecciosa, así como las características del derrame (trasu- dado), hacen que la posibilidad de una infección sea muy limitada. En cuanto a la posibilidad de elegir un procedimiento diagnóstico, en este caso se nos pregunta sobre el procedimiento más adecuado, término que lleva implícito tanto argumentos de efectividad como de eficiencia. En este caso, teniendo en cuenta que una de las posi- bilidades que debemos descartar es la existencia de patología hepá- tica, elegiremos la ecografía hepática. Si nos estuviesen preguntando acerca del procedimiento diagnóstico más fiable o más específico ante la sospecha de cirrosis, deberíamos elegir la opción de la biop- sia hepática. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Neumología 14.1 Pregunta 39.- R: 5 La miocardiopatía dilatada es una enfermedad que de modo con- ceptual, afecta al miocardio de tal manera que se afecta la función de bomba del ventrículo izquierdo, derecho o ambos, provocando un agrandamiento ventricular e insuficiencia cardíaca. Como definición clínica podemos considerar la miocardiopatía dilatada como el resultado final de la lesión miocárdica de cual- quier tipo que provoca una disfunción de la sístole cardíaca. - La forma primaria parece ser la secuela de una afectación viral que provoca una respuesta autoinmune y es más frecuente en varones jóvenes. - Existen muchas causas de formas secundarias: • La isquemia cardíaca puede provocar una lesión del miocar- dio ventricular que cause cardiomegalia e insuficiencia cardía- ca. Este fenómeno, llamado "miocardiopatía isquémica" pue- de ser una secuela tardía de infarto de miocardio o la presen- tación clínica de una angina silente (isquemia sin dolor pre- cordial). Dada la frecuencia de la cardiopatía isquémica, es fácil comprender que es una de las causas más frecuentes de dilatada (respuesta 1 falsa). • Las valvulopatías pueden provocar miocardiopatía dilatada, ya que provocan una adaptación del miocardio ventricular para mantener la hemodinámica, que, aunque inicialmente es efec- tiva, acaba por llevar a la disfunción ventricular (respuesta 2 falsa). • Existen formas reversibles, provocadas por el alcohol, tabaco, déficit de selenio (síndrome de Ke-Shan) hipofosfatemia, hipo- calcemia, cocaína, patología tiroidea, taquiarritmias no con- troladas ("taquimiocardiopatía"). • Un 20% son de causa hereditaria. • Se puede producir una miocardiopatía dilatada por fárma- cos. De ellos el más típico es la doxorrubicina o adriamicina, por lo que la respuesta 5 es cierta. La incidencia de miocardio- patía dilatada se asocia a la dosis del fármaco y a la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. El empleo de pautas de administración lenta y la demostración precoz de lesión miocárdica preclínica por ventriculografía isotópica o biopsia reducen mucho la cardiotoxicidad. Otros fármacos cardiotó- xicos a recordar son la ciclofosfamida, que provoca insuficien- cia cardíaca aguda por miocarditis hemorrágica, y el 5-fluoro- uracilo, que produce isquemia cardíaca. Figura 10. Pregunta 39 Miocardiopatía dilatada. El cuadro clínico común de todas las formas de miocardiopatía dilatada es el de la insuficiencia cardíaca, con la peculiaridad de que son particularmente frecuentes las arritmias y las embolias. En el tra- tamiento, recordar que son muy útiles los IECAs. Con respecto a las otras opciones, simplemente señalar que, aun- que la amiloidosis cardíaca (respuesta 4) puede producir una mio- cardiopatía dilatada, lo típico es que cause una miocardiopatía res- trictiva. La pericarditis constrictiva (respuesta 3) no afecta a la función sistólica, sino que limita la diástole y por tanto la carga que tienen que manejar los ventrículos es menor. Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cardiología 21 Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 1.517, 1.529 Pregunta 40.- R: 5 La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad caracteriza- da por hipertrofia sin dilatación del ventrículo izquierdo sin causa antecedente obvia. La base anatomopatológica es una hipertrofia miocárdica que de modo característico es asimétrica. Esto lo diferen- cia de las hipertróficas secundarias, que suelen ser homogéneas. Lo más frecuente es observar una hipertrofia preferente del tabique in- terventricular (hipertrofia septal asimétrica). Como consecuencia, se produce un aumento de la rigidez del miocardio que provoca una disfunción diastólica del VI. En algunos pacientes (25%) el tabique hipertrófico provoca una estenosis del tracto de salida del ventrículo izquierdo relacionado con su oposi- ción con la valva anterior de la válvula mitral (movimiento sistólico anterior mitral, SAM). Esta estenosis provoca una obstrucción a la salida del VI, con lo que se genera un gradiente de presiones entre el ventrículo y la aorta. Es muy importante entender que tanto el tabique interventricular como la valva de la mitral son elementos "móviles", a diferencia de lo que ocurre en una estenosis de la válvula aórtica, que es un anillo

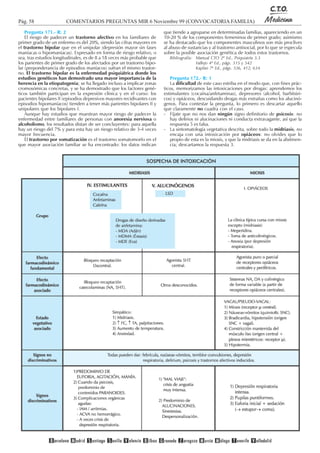

- 14. Pág. 14 COMENTARIOS PREGUNTAS MIR 6 Noviembre 99 (CONVOCATORIA FAMILIA) "estable" con un orificio constante. Por eso el gradiente en la estenosis aórtica es "fijo", a diferencia de lo que ocurre en la hipertrófica obs- tructiva en la que el gradiente es "dinámico" porque la distancia que hay entre tabique y valva varía de una exploración a otra o incluso entre latidos. En la fisiopatología de la obstrucción es muy útil que entiendas el fenómeno físico denominado "efecto Venturi" que consiste en que el flujo por un sistema elástico provoca una succión sobre las pare- des del sistema que es directamente proporcional a la presión del fluido que circula. Figura 11. Pregunta 40 Efecto Venturi en la miocardiopatía hipertrófica. Por ello, las intervenciones que provocan un mayor flujo sobre el tracto de salida, causan que la obstrucción aumente, y con ello au- mente el gradiente y la intensidad del soplo (y viceversa). Bibliografía: Manual CTO 2ª Ed., Cardiología 22 Harrison 14ª Ed., vol. I págs. 1.519-21 Pregunta 41.- R: 3 La angina de pecho estable es una enfermedad muy frecuente y muy preguntada en el MIR, por lo que es importante conocer cual es su abordaje clínico. La sospecha diagnóstica se basa en la clínica (molestias precor- diales de tipo opresivo, de duración entre 1 y 5 minutos, con posible irradiación a hombro izquierdo, cuello, mandíbula o hipogastrio) y en los factores de riesgo (antecedentes familiares, diabetes, tabaquis- mo, hipertensión, hiperlipemia), ya que la exploración suele ser nor- mal, así como los datos de laboratorio. La alteración ECG más espe- cífica de angina es el descenso del ST que acompaña a la clínica de angina y se normaliza después, pero, sin embargo no aparece en todos los pacientes. La prueba diagnóstica más usada para el diagnóstico de cardio- patía isquémica es el test de esfuerzo. En ella se registra la clínica, la presión arterial y la frecuencia cardíaca mientras el paciente realiza un ejercicio progresivamente más intenso. - Se considera la prueba positiva: • Clínicamente positiva: aparece dolor sugestivo de angina. • Eléctricamente positiva: aparece descenso de ST >1 mm. - Se considera un resultado de mal pronóstico a diferentes pará- metros de los cuales los más importantes son: • Incapacidad para realizar un ejercicio de 5 METS. • Test positivo acompañado de descenso de la tensión arterial o de la frecuencia cardíaca con el ejercicio. • Resultado positivo muy precoz. • Presencia de alteraciones en más de 5 derivaciones. • Persistencia prolongada del dolor o las alteraciones ECG, más de 5 minutos tras la finalización del esfuerzo. La sensibilidad de la prueba es como término medio de un 75%, por lo que un resultado negativo no excluye enfermedad coronaria, pero reduce la probabilidad de enfermedad severa (tres vasos o tron- co de la coronaria izquierda) sin embargo la información recogida se puede ampliar con imágenes de la perfusión miocárdica tras admi- nistrar talio 201 o tecnecio 99. Las imágenes se toman inmediata- mente y a las 4 horas de finalizar el ejercicio. Normalmente el trazado se distribuye de modo homogéneo. La isquemia se muestra como un defecto de distribución. Un infarto, tanto antiguo como reciente, provoca un defecto fijo, es decir pre- sente tras ejercicio y a las 4 horas (respuestas 1, 2, 4 falsas). La angina provoca un defecto reversible de distribución (respuesta 3 verdade- ra, la prueba demuestra una zona isquémica en el área de distribución de la arteria descendente anterior, que por tanto, estaría afectada). Figura 12. Pregunta 41 Estudio de perfusión miocárdica con tecnecio 99. El miocardio hibernado (respuesta 5) es un miocardio sometido a isquemia crónica con flujo suficiente para mantenerse viable pero