Informe Taller Inicio

- 1. INFORME TALLER DE INICIO “Fortalecimiento de la capacidad nacional para gestionar COP industriales en el marco de las directrices nacionales e internacionales sobre sustancias químicas y gestión de residuos peligrosos” Bogotá D.C., 16 de octubre de 2019 Medellín, 17 de octubre de 2019 Equipo de proyecto fase PPG

- 2. Tabla de contenido 1. Introducción .............................................................................................................................................. 2 2. Participantes ............................................................................................................................................. 3 2.1 Taller Bogotá (57 participantes)........................................................................................................ 3 2.2 Taller Medellín (32 participantes)..................................................................................................... 4 3. Desarrollo de los talleres .......................................................................................................................... 5 3.1 Agenda taller Bogotá ........................................................................................................................ 5 3.2 Agenda taller Medellín...................................................................................................................... 6 4. Metodología.............................................................................................................................................. 9 5. Resultados componente PCB.................................................................................................................. 13 5.1 Resultados primera jornada PCB .................................................................................................... 13 5.1.1 Barreras.................................................................................................................................. 14 5.1.2 Acciones propuestas .............................................................................................................. 17 5.1.3 Riesgos ................................................................................................................................... 18 5.2 Resultados segunda Jornada PCB ................................................................................................... 19 5.2.1 Barreras.................................................................................................................................. 20 5.2.2 Acciones propuestas .............................................................................................................. 21 5.2.3 Riesgos ................................................................................................................................... 21 6. Resultados componente COP uso industrial .......................................................................................... 22 6.1 Resultados primera jornada COP uso industrial ............................................................................. 22 6.1.1 Barreras.................................................................................................................................. 23 6.1.2 Supuestos............................................................................................................................... 26 6.1.3 Acciones propuestas .............................................................................................................. 26 6.1.4 Riesgos ................................................................................................................................... 28 6.2 Resultados segunda jornada COP de uso industrial........................................................................ 29 6.2.1 Barreras.................................................................................................................................. 32 6.2.2 Supuestos............................................................................................................................... 34 6.2.3 Acciones ................................................................................................................................. 34 6.2.4 Riesgos ................................................................................................................................... 35 7. Conclusiones............................................................................................................................................ 36 Tabla de ilustraciones Ilustración 1. Composición sugerida mesas de trabajo por sustancias en el taller de Inicio de Bogotá............. 9 Ilustración 2. Composición sugerida mesas de trabajo por sustancias en el taller de Inicio de Medellín .......... 9 Ilustración 3. Esquema de velero para el desarrollo del taller.......................................................................... 10 Ilustración 4. Resultados mesa de trabajo PCB primera jornada, Bogotá........................................................ 13 Ilustración 5. Resultados mesa de trabajo PCB primera jornada, Medellín ..................................................... 14 Ilustración 6. Resultados mesa de trabajo PCB segunda jornada, Bogotá....................................................... 19 Ilustración 7. Resultados mesa de trabajo PCB segunda jornada, Medellín..................................................... 19 Ilustración 8. Resultados mesa de trabajo primera jornada SCCP y PBDE, Bogotá.......................................... 22 Ilustración 9. Resultados mesa de trabajo primera jornada PFOS, Bogotá...................................................... 22 Ilustración 10.Resultados mesa de trabajo COP de uso industrial, primera jornada, Medellín. ...................... 23 Ilustración 11. Resultados mesa de trabajo segunda jornada SCCP y PBDE, Bogotá ....................................... 29 Ilustración 12. Resultados mesa de trabajo segunda jornada PFOS, Bogotá................................................... 30 Ilustración 13. Resultados mesa de trabajo COP de uso industrial, segunda jornada, Medellín...................... 31

- 3. 1. Introducción A raíz de la firma por parte de Colombia del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes – COP -ratificado mediante Ley 1196 de 2008- el país viene adelantando desde el año 2003, acciones encaminadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo las directrices establecidas en el Plan Nacional de Implementación – PNI actualizado en el año 2017. Como parte de las sustancias COP reguladas a nivel mundial por la Convención de Estocolmo, se encuentran entre otras: los bifenilos policlorados – PCB, las parafinas cloradas de cadena corta – PCCC (o SCCP), el ácido perfluorooctano sulfónico – PFOS, sus sales, el fluoruro de perfluorooctano sulfonilo, el ácido perfluorooctanoico - PFOA, el hexabromociclododecano – HBCD, los PBDE y otros bromados, los cuales han sido utilizados a nivel mundial en diversos sectores industriales, sobre las cuales se desea tener mayor conocimiento en el país, para facilitar su abordaje y gestión integral. En concordancia con lo anterior, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD en lianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adelantan la formulación de un proyecto denominado “Fortalecimiento de la capacidad nacional para gestionar COP industriales en el marco de las directrices nacionales e internacionales sobre sustancias químicas y gestión de residuos peligrosos”, con recursos del Fondo Multilateral para el Medio Ambiente Mundial (GEF) que le permitirá a Colombia desarrollar diferentes actividades enfocadas a la eliminación y sustitución de las sustancias listadas en los anexos de la Convención de Estocolmo teniendo en cuenta la obligación de nuestro país para identificar y eliminar progresivamente estos COP. Con el fin de dar un adecuado abordaje de los diferentes componentes del proyecto, así como el establecimiento de acercamientos con los diferentes actores involucrados e interesados, se desarrolló el “Taller inicio proceso de formulación de proyecto para la gestión de COP”, el cual fue adelantado en las 2 ciudades con mayor número de actores interesados en el proyecto –Bogotá y Medellín- con el fin de promover una mayor asistencia de las dos regiones. Durante estos talleres se lograron las primeras interacciones importantes con buena parte de las partes interesadas relacionadas con los objetivos del proyecto en formulación, en aras de facilitar la identificación de usos y aplicaciones más frecuentes, así como las existencias de estas sustancias en nuestro país para su eliminación de manera ambientalmente segura, promoviendo a su vez a partir de ello, la implementación de alternativas viables para su sustitución a través de proyectos demostrativos con la industria colombiana.

- 4. 2. Participantes Se adelantó una convocatoria para los dos talleres de 160 representantes de diferentes empresas y organizaciones que se identificaron como potencialmente relacionadas e interesadas con las temáticas a abordar en el proyecto, de los cuales se logró una participación de 57 participantes en representación de 30 organizaciones en el taller de Bogotá y 32 participantes en representación de 17 organizaciones en el taller de Medellín. 1.1 Taller Bogotá (57 participantes) Sector Industrial y aeronáutico Brinsa Fire And Safety Drummond Energy Sintemar Colombia S.A.S Acoplásticos CELSIA ANRACI Colombia Resistencias Rodher S.A.S Ecopetrol S.A Avianca CIAC S.A Opain S.A GFC Enel – Codensa Aeronaútica Civil Entidades públicas Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Transporte Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería Corpoboyacá Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR Corpoguavio Secretaría Distrital de Ambiente IDEAM Instituto Nacional de Salud SENA Gestores de residuos OCADE S.A.S Gaia Vitare S.A.S Lito S.A.S Ecocómputo Equipo PNUD - MinAmbiente Alex Saer Saker – Director de DAASU - MinAmbiente Carlos Andrés Hernández – Analista de Programa PNUD Panamá Diego Olarte – Asesor proyectos de Desarrollo Sostenible PNUD Colombia José Álvaro Rodríguez – Coordinador Nal Proyectos COP -PNUD/MinAmbiente José María Blanco - Consultor Internacional Fase PPG - PNUD Fabián Mauricio Pinzón – Consultor Nacional Fase PPG - PNUD/MinAmbiente Andrés Ramírez – Profesional de Monitoreo - PNUD/MinAmbiente

- 5. Ingrid Casas – Especialista Técnico - PNUD/MinAmbiente Jonathan Romero – Profesional COPNI - PNUD/MinAmbiente Lissete Castro - Asistente Administrativa Proyectos COP - PNUD/MinAmbiente Ingrid Leguizamo – Asistente Proyectos COP - PNUD/MinAmbiente 1.2 Taller Medellín (32 participantes) Sector Industrial y eléctrico CHEC EPM GESTAM Consejo Colombiano de Construcción Sostenible Colorquímica CHT Colombia Responsabilidad Integral Icobandas Airplan Chacharrería Mundial Entidades públicas Área Metropolitana del Valle de Aburrá Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare Centros de investigación Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho Universidad de Antioquia - Grupo de Diagnóstico y Control de la Contaminación Gestores de residuos INNOVA Lito S.A.S Equipo PNUD - MinAmbiente Carlos Andrés Hernández – Analista de Programa PNUD Panamá Diego Olarte – Asesor proyectos de Desarrollo Sostenible PNUD Colombia José Álvaro Rodríguez – Coordinador Nal Proyectos COP -PNUD/MinAmbiente José María Blanco - Consultor Internacional Fase PPG - PNUD Fabián Mauricio Pinzón – Consultor Nacional Fase PPG - PNUD/MinAmbiente Andrés Ramírez – Profesional de Monitoreo - PNUD/MinAmbiente Ingrid Casas – Especialista Técnico - PNUD/MinAmbiente Edwin Camelo – Profesional Gestión RAEE, Hg y PBDE - PNUD/MinAmbiente

- 6. 3. Desarrollo de los talleres 2.1 Agenda taller Bogotá AGENDA DE REUNION BOGOTÁ Fecha: Jueves 17 de octubre de 2019 Lugar: Hotel Courtyard by Marriott Bogota Airport Ac. 26 # 96 J - 90 Hora Actividad Responsable(s) 07:30 – 08:00 Registro de participantes Equipo proyecto 08:00 – 08:30 Palabras de bienvenida Alex Saer Saker Director DAASU Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 08:30 – 09:00 Contexto nacional sobre COP de uso industrial José Álvaro Rodríguez Coordinador Nacional Proyectos COP 09:00 – 09:30 Idea de Proyecto (PIF) aprobada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) José María Blanco Consultor Internacional 09:30 – 10:00 Estrategia del Proyecto José María Blanco Consultor Internacional 10:00 – 10:30 Coffe break Equipo proyecto 10:30 – 11:00 El PNUD y requisitos del GEF en relación aspectos de Género y Salvaguardas Diego Olarte Asesor MyS en proyectos de Desarrollo Sostenible PNUD 11:00 – 12:30 Introducción metodológica Identificación de limitaciones, acciones propuestas y análisis de supuestos y riesgos para lograr la situación deseada. 3 Mesas de trabajo para las temáticas: Inventario de COP industriales (PFOS) Inventario de COP industriales (PCCC-PCN) Equipos con aceites dieléctricos pertenecientes a terceros y metas de eliminación (PCB) Moderadores por mesa Equipo de proyecto Ingrid Casas Andrés Ramírez Fabián Pinzón 12:30 – 13:30 Almuerzo Equipo proyecto 13:30 – 15:00 Introducción metodológica Identificación de limitaciones, acciones propuestas y análisis de supuestos y riesgos para lograr la situación deseada. 3 Mesas de trabajo para las temáticas: Sustitución de COP industriales (PFOS) Sustitución de COP industriales (PCCC-PCN) Materiales porosos y aplicaciones abiertas (PCB) Moderadores por mesa Equipo de proyecto Ingrid Casas Andrés Ramírez Fabián Pinzón 15:00 – 16:00 Plenaria de mesas de trabajo Participantes 16:00 – 16:30 Conclusiones y cierre del taller José Álvaro Rodríguez Coordinador Nacional Proyectos COP Carlos Andrés Hernández Analista de Programa PNUD Panamá

- 7. 2.2 Agenda taller Medellín AGENDA DE REUNION MEDELLÍN Fecha: Viernes 18 de octubre de 2019 Lugar: Hotel Portón Medellín GHL Carrera 43 A Nº 9 Sur 51 Av. El Poblado. Hora Actividad Responsable(s) 07:30 – 08:00 Registro de participantes Equipo proyecto 08:00 – 08:30 Palabras de bienvenida José Álvaro Rodríguez Coordinador Nacional Proyectos COP 08:30 – 09:00 Contexto nacional sobre COP de uso industrial José Álvaro Rodríguez Coordinador Nacional Proyectos COP 09:00 – 09:30 Idea de Proyecto (PIF) aprobada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) José María Blanco Consultor Internacional 09:30 – 10:00 Estrategia del Proyecto José María Blanco Consultor Internacional 10:00 – 10:30 Coffe break Equipo proyecto 10:30 – 11:00 El PNUD y requisitos del GEF en relación aspectos de Género y Salvaguardas Diego Olarte Asesor MyS en proyectos de Desarrollo Sostenible PNUD 11:00 – 12:30 Introducción metodológica Identificación de limitaciones, acciones propuestas y análisis de supuestos y riesgos para lograr la situación deseada. 2 Mesas de trabajo para las temáticas: Inventario de COP industriales (PFOS, HBCD, PCCC, PCN) Equipos con aceites dieléctricos pertenecientes a terceros y metas de eliminación (PCB) Moderadores por mesa Equipo de proyecto Ingrid Casas Andrés Ramírez Fabián Pinzón 12:30 – 13:30 Almuerzo Equipo proyecto 13:30 – 15:00 Introducción metodológica Identificación de limitaciones, acciones propuestas y análisis de supuestos y riesgos para lograr la situación deseada. Mesas de trabajo para las temáticas: Sustitución de COP industriales industriales (PFOS, HBCD, PCCC, PCN) Materiales porosos y aplicaciones abiertas (PCB) Moderadores por mesa Equipo de proyecto Ingrid Casas Andrés Ramírez Fabián Pinzón 15:00 – 16:00 Plenaria de mesas de trabajo Participantes 16:00 – 16:30 Conclusiones y cierre del taller José Álvaro Rodríguez Coordinador Nal Proyectos COP Carlos Andrés Hernández Analista de Programa PNUD Panamá

- 8. A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las sesiones abordadas en la agenda: i. Palabras de Bienvenida1 El Director de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alex José Saer Saker, presentó las generalidades de la Estrategia Nacional de Economia Circular – ENEC, sus antecedentes, así como los pilares de la economía circular, exponiendo algunos casos de éxito en el contexto colombiano. Se contextualizó la estrategia a partir de algunos indicadores de Colombia respecto a productividad del agua, la tierra, la intensidad energética, y en consumo de material en comparación con los promedios de los países OCDE, explicando su interpretación en el marco de la ENEC. Considerando el alcance del proyecto, se presentaron algunas líneas de acción de la ENEC relacionadas con la gestión de los COP, así como algunos ejemplos de casos concretos de modelos de negocio, transformación productiva y cierre de ciclos de materiales para elementos que contenían COP de uso industrial. ii. Contexto Nacional sobre COP de uso industrial El Coordinador Nacional de Proyectos COP del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas –PNUD, José Álvaro Rodríguez, realizó su intervención exponiendo las características de las sustancias que están reguladas por la Convención de Estocolmo, y la lista de Compuestos Orgánicos Persistentes de Producción y uso intencional, no intencional, existencias y desechos contemplados en los Anexos A (eliminación), B (restricción) y C (Producción no intencional). Considerando el alcance del proyecto en formulación, se presentaron las sustancias que serán objeto de estudio durante el mismo, sus principales usos de acuerdo con las referencias de la Convención y la información disponible hasta el momento respecto a la importación de estas sustancias. Finalmente realiza una invitación a los asistentes para participar activamente de este proyecto, ya que la coordinación conjunta de acciones encaminadas a la gestión de estas sustancias en el país, facilitará los procesos de sustitución y eliminación de las mismas en los procesos productivos de la industria colombiana. iii. Idea de Proyecto (PIF) aprobada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) José María Blanco, Consultor Internacional para la formulación del proyecto para la gestión de COP industriales del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas –PNUD, a través de su presentación contextualizó a los participantes sobre la naturaleza del Fondo Mundial para el Medio Ambiente - GEF (Global Environmental Facility), el mecanismo de financiamiento de los proyectos y los tipos de proyectos pueden obtener recursos de este fondo. 1 En la Ciudad de Medellín, esta presentación estuvo a cargo José Álvaro Rodríguez, Coordinador Nacional de Proyectos COP de PNUD.

- 9. Se presentaron algunos detalles relacionados con la articulación del GEF con el PNUD para atender cada una de las etapas del ciclo del proyecto. Por último se presentó de manera sintética el Perfil del Proyecto – PIF, haciendo especial énfasis en los resultados y productos esperados. iv. Estrategia del Proyecto El Consultor Internacional para la formulación de proyecto para la gestión de COP industriales del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas –PNUD, José María Blanco, realizó la segunda parte de su intervención profundizando en la estructura general del proyecto y los cuatro (4) componentes principales: I - Gestión y eliminación de PCB en sectores prioritarios. II - Identificación de alternativas viables a los COP Industriales y gestión mejorada de los desechos que contienen dichos COPs. III - Desarrollo de la capacidad nacional para evitar el uso de COP Industriales y promover el uso de sustancias alternativas, según lo establecido por el Convenio de Estocolmo. IV – Promoción del seguimiento y evaluación del proyecto y sus experiencias sobre las mejores prácticas. Se presentaron los diferentes niveles de acción del proyecto y se definieron los tipos y alcances de estos niveles; haciendo especial énfasis en los indicadores y los tipos de riesgos a los que podría estar expuesto el proyecto, y en el manejo del riesgo. Se exaltó la importancia del marco de resultados como herramienta de monitoreo del proyecto y explicó por qué es importante mantener estos resultados en mente para el proceso participativo a realizarse en las diferentes mesas de trabajo desarrolladas en las siguientes etapas del taller, a fin de definir posibles barreras para el proyecto. v. PNUD y requisitos del GEF en relación aspectos de Género y Salvaguardas Diego Olarte, Asesor MyS en proyectos de Desarrollo Sostenible PNUD, inició su intervención presentando el propósito del PNUD, la agenda 2030 y los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se hizo énfasis en la importancia de la equidad de género y la evaluación social y ambiental en los proyectos, considerando que se debe asegurar la Integración de los principios generales para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental, y lograr un impacto real y sostenible. Se explicó que el PNUD reconociendo que existen inequidades en el acceso y control de recursos, una participación desbalanceada en toma de decisiones, planeación y gobernanza y un acceso desigual a beneficios socioeconómicos y servicios decide incorporar el enfoque de género con el objetivo de involucrar a más personas en temas ambientales, no solo en número sino en habilidades, conocimiento y experiencias y asegurando la reducción de desigualdades, el acceso equitativo a derechos y recursos y la participación de las mujeres y grupos vulnerables. Se motivó a los participantes a incluir el enfoque de género, así como no dejar de lado las consideraciones derivadas de la evaluación social y ambiental en los proyectos pues esto garantiza un impacto positivo e integral de los mismos.

- 10. 4. Metodología A continuación se describe la metodología empleada para las mesas de trabajo abordadas una vez fueron expuestas las generalidades y antecedentes del proyecto, así como la situación nacional actual en relación a la gestión de COP y las características que deben tener los proyectos presentados ante el GEF. Inicialmente se distribuyeron los participantes en 3 mesas de trabajo para el taller de Bogotá y 2 en el taller de Medellín, enfocadas a los resultados del PIF, estos grupos de trabajo fueron sugeridos por el equipo organizador considerando los participantes de cada uno de los talleres (Bogotá y Medellín), así como los sectores a los que pertenecía. A continuación se muestra la conformación de las mesas de Trabajo. Ilustración 1. Composición sugerida de las mesas de trabajo por Sustancia de Interés en el taller de Inicio de Bogotá Ilustración 2. Composición sugerida de las mesas de trabajo por Sustancia de Interés en el taller de Inicio de Medellín

- 11. En términos generales, se subdividieron las mesas para abordar dos grandes bloques temáticos: uno orientado a los PCB, y otro orientado a los COP de uso industrial, que para el caso de Bogotá esta última se subdividió en dos mesas de COP (PFOS y SCCP - PBDE) para un trabajo más específico. Para cada una de las mesas se realizaron dos jornadas de trabajo orientadas en primera instancia hacia el cumplimiento de los resultados del PIF, mediante el abordaje de los componentes y salidas correspondientes, tomando como base una adaptación realizada por el equipo del proyecto de la metodología conocida como “retrospectiva del barco”, la cual se fundamenta en las experiencias y conocimientos de los actores involucrados para visualizar la mejor forma de avanzar hacia resultados futuros. La metodología aplicada consistió en obtener la mayor información posible de los participantes relacionada con barreras, supuestos, acciones y riesgos previstos para llegar a los resultados esperados de acuerdo con la percepción de cada uno de ellos y la discusión constructiva y colaborativa de los miembros de la mesa, los cuales debían irse asociando y plasmando en un esquema de un velero, ver Ilustración 3. Ilustración 3. Esquema de velero para el desarrollo del taller.

- 12. Fuente: Equipo del proyecto. Para la fácil interpretación del esquema se dio una explicación de cada uno de los elementos allí presentes junto con ejemplos para una fácil comprensión, es de aclarar que estos elementos fueron adaptados y adecuados a las necesidades del taller, los cuales se explican a continuación: El barco: simboliza el proyecto. La isla: representa los outputs y outcomes a alcanzar. El amarre: se equiparó a las barreras que consideraron los asistentes que existen para alcanzar las metas propuestas, así como las dificultades o limitaciones para la realización de actividades concretas y situaciones que representan por ahora, un reto para el proyecto. La marea: son los supuestos generales que sustentan la conversación y por ende la línea de pensamiento. Son elementos con los que los participantes creen contar para lograr el propósito. El viento: comprende las acciones específicas y estratégicas propuestas por los asistentes al considerarlas necesarias para alcanzar el propósito. Su planteamiento es general por lo que se evitó pensar en ellas como actividades; no obstante, incluir actividades de alto impacto no se descartó. La roca: donde se plasman los riesgos que podrían derivarse del proyecto o aparecer para afectar al proyecto, según la óptica de cada uno de los participantes, así como las consecuencias negativas o indeseadas que podrían surgir de la realización de las acciones específicas; o de la inadecuada implementación de las mismas. La discusión fue encauzada por el moderador de la mesa junto con un voluntario, el principal objetivo del moderador era asegurar la participación de los asistentes y sintetizar las opiniones para que quedaran registradas en el esquema. Como una función secundaria, el moderador tuvo la función de explicar elementos importantes del proyecto a los asistentes, quienes opinaban Barreras y limitaciones Acciones propuestas Propósitos y resultados esperados Riesgos identificados Supuestos Proyecto

- 13. libremente sobre cada uno de los aspectos abordados, de acuerdo a su experiencia y necesidades específicas. Cada una de las jornadas de trabajo tuvo una duración aproximada de noventa minutos, plasmando al final de ellas las ideas principales de las discusiones constructivas en los diagramas, como contribución colaborativa a la formulación del proyecto. Finalizadas las dos jornadas se concluyó el taller con una plenaria, en la cual se realizó una relatoría por parte de uno de los miembros de la mesa delegado para ello, quien compartió de manera sucinta y concreta los principales resultados y conclusiones de cada jornada de discusión, los cuales se presentan a continuación.

- 14. 5. Resultados componente PCB 5.1Resultados primera jornada PCB Teniendo en cuenta las consideraciones metodológicas expuestas anteriormente, se presentan en las ilustraciones 4 y 5, una síntesis gráfica de los principales resultados de la discusión dada por los participantes en los talleres de Bogotá y Medellín respectivamente, en relación a los siguientes propósitos o productos esperados en el marco del proyecto: Identificación, marcado y clasificación de equipos de terceros. Eliminación de equipos y residuos contaminados con PCB Ilustración 4. Resultados mesa de trabajo PCB primera jornada, Bogotá

- 15. Ilustración 5. Resultados mesa de trabajo PCB primera jornada, Medellín 5.1.1 Barreras Bogotá Identificación del tercero: una de las mayores dificultades percibidas tiene que ver con no poder en la actualidad, identificar con certeza (para muchos de los casos), quien es realmente el responsable de los equipos que no pertenecen a las empresas de energía, ya que muchas de las personas que aparecen como “propietarios” en las bases de datos, en realidad son usuarios del servicio, por lo cual no hay claridad de a quién debe exigírsele el cumplimiento de la normativa asociada al manejo de estos equipos. En algunos casos incluso el escenario puede ser más complejo, por ejemplo cuando se trata de equipos fuera de servicio, en donde ya no se puede ni siquiera identificar a los usuarios que estaban asociados a los mismos. Desconocimiento normativo: en los casos en donde se puede identificar a los propietarios, aparece otra limitante relacionada con el desconocimiento de éstos (tanto personas naturales como jurídicas), en relación a sus obligaciones normativas para la identificación y marcado de estos elementos, así como de su eliminación en caso que resulten contaminados con PCB. A esto se suma, que muchas de las empresas del sector eléctrico dentro de sus políticas internas, limitan la divulgación de información adicional a través del envío de las facturas, como estrategia de comunicación. Sin embargo, se resaltaron los resultados que se han logrado a partir de la implementación de pilotos puntuales, utilizando este tipo de estrategias.

- 16. Dificultad logística: muchos de los equipos de terceros, se encuentran ubicados en zonas alejadas de difícil acceso, lo que dificulta las operaciones logísticas para adelantar operaciones de identificación y marcado, incrementando los costos asociados. Dificultad económica para identificación de PCB: las operaciones de identificación, marcado y eliminación de equipos, tienen asociados costos importantes para sus propietarios. En los casos en que los propietarios de los mismos resultan ser empresas (de sectores diferentes al eléctrico), esto puede ser relativamente manejable dentro de los costos de las organizaciones, pero en los casos que sus propietarios son personas naturales, es bastante complejo, ya que muchos de ellos se asocian a zonas vulnerables o sensibles desde el punto de vista socio-económico, por lo que estos costos adicionales resultan inviables para ser asumidos por este tipo de terceros, máxime cuando el equipo resulta contaminado con PCB y debe ser eliminado y sustituido por uno nuevo. Actualización de la base de datos: este aspecto ha sido difícil tanto para las empresas del sector eléctrico como para las autoridades ambientales, de acuerdo con lo expuesto hasta el momento, en especial porque no existe actualmente un mecanismo que obligue a los usuarios a informar sobre los cambios de propiedad de los predios en donde se encuentran ubicados los equipos. Sin embargo, en una necesidad adelantar una depuración de estas bases de datos, como punto de partida para avanzar en este propósito. Regulación a las empresas del sector eléctrico: otro de los aspectos que ha dificultado avanzar en la gestión de las empresas del sector eléctrico para promover el cumplimiento de terceros con sus responsabilidades, tiene que ver con algunos vacíos que existen actualmente en la normativa específica del sector eléctrico dada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Minas y Energía, en el entendido que no le exige a los usuarios del servicio de energía eléctrica actualizar sus datos, cuando hay cambios de propietarios. Responsabilidad diluida: las dificultades de identificación de propietarios y la falta de precisión y actualización de esta información, inciden en el hecho de diluir la responsabilidad e imposibilitar la exigencia de las obligaciones normativas, ya que en algunos casos no se puede demostrar claramente quién es el propietario de los equipos y en otros el propietario que aparece ya no corresponde con el actual. Se expuso uno de los casos críticos como lo es el cientos de conjuntos residenciales, en los cuales los usuarios registrados en las facturas del servicio de energía siguen siendo las constructoras que ya han cedido los derechos de propiedad a decenas de propietarios individuales, y de otra parte aparecen múltiples propietarios individuales de este tipo, asociados a un mismo equipo, lo que está generando duplicidad de la información. Falta claridad en la actuación del sector privado y público: si bien la normativa existente en materia de gestión de PCB indica unas responsabilidades tanto para las autoridades ambientales como empresas del sector eléctrico y propietarios de equipos, existen fronteras de actuación entre las partes, en las cuales se percibe aún cierta incertidumbre o múltiples interpretaciones e cuanto quién debe asumir dicha responsabilidad, es especial en los aspectos logísticos y operativos para llevar a cabo algunas actividades necesarias para la identificación y marcado. Aún no se logra contar con una actuación armonizada entre las autoridades ambientales y las empresas del sector eléctrico.

- 17. Capacidad de las autoridades ambientales para seguimiento y control: esta es una de las barreras estructurales del país no solo para la gestión de PCB, sino en general para la gestión ambiental, ya que las funciones misionales a cargo de estas autoridades, cuentan con muchas dificultades de personal, recursos económicos y logísticos, que limitan su actuar para garantizar el cumplimiento normativo. Medellín De manera similar se desarrolló la discusión en la mesa de trabajo del taller de Medellín, en la cual se identificaron barreras comunes a las de Bogotá, así: Calidad de la información: De manera similar a la discusión dada en el taller de Bogotá, la calidad de la información actual sobre terceros, es una de las barreras más significativas que se tienen actualmente para lograr una adecuada gestión de equipos. En términos generales, “se conoce la ubicación del equipo y quien paga la factura, pero no quien es el propietario del mismo”. Se tienen tipificados por parte de algunas de las empresas del sector eléctrico 4 tipos principales de terceros: 1. Entidades gubernamentales, 2. Empresas de diferentes sectores y actividades económicas (diferentes al sector eléctrico), 3. Comercializadores menores, 4. Otros propietarios entre los cuales se encuentran las personas naturales. Comunicación con propietarios (terceros): De manera similar al taller de Bogotá, aparece el tema de la dificultad para comunicarse de manera efectiva con los terceros y de hecho se explicó que en ocasiones algunos usuarios incluso se rehúsan a brindar cualquier tipo de información adicional. Sin embargo, se resalta un punto en este taller, y es el del lenguaje y mecanismos de comunicación, ya que se mencionó que no basta con enviar una síntesis de las obligaciones de la norma, sino que hay que hacer una labor adicional a través de gestores sociales de las empresas de energía, para el mensaje realmente sea comprendido por esta población. Se destacan los pilotos adelantados por algunas de las empresas, en aras de socializar la normativa a través de sus gestores sociales, pero se indica como limitante que ello implica a su vez mayores esfuerzos y recursos por parte de personal administrativo, especialmente de facturación o cartera. Trazabilidad de la información: existe en este aspecto una dificultad estructura del país, y es la imposibilidad de poder tener conocimiento o rastreo de los cambios en la propiedad de los bienes inmuebles a los cuales se asocia normalmente la propiedad de los equipos. En ocasiones un primer propietario de un inmueble pudo ser consciente de la adquisición de uno o varios equipos para garantizar el servicio de energía eléctrica, pero en la medida que el inmueble fue cambiando de propietarios bien sea por la figura de compra-venta o por fallecimiento heredándose la propiedad, a estos últimos nunca les ha sido informado sobre la inclusión de este tipo de activos (equipos) como parte de la propiedad adquirida. Desde el otro lado, la empresa prestadora del servicio, nunca se entera de estos cambios en la propiedad, lo que dificulta mantener la trazabilidad. Interpretación normativa (múltiple): es común que en ocasiones, algunos de los actores involucrados den interpretaciones a la normativa, de acuerdo con su propia perspectiva de la temática o conveniencia. Esto implica que en ocasiones se requiera de la aclaración por parte de otro tipo de actores (normalmente autoridades del orden nacional como el MinAmbiente, MinMinas o la CREG), de cuál debe ser la

- 18. interpretación correcta a ciertos aspectos de la norma que pueden prestarse para múltiples interpretaciones, como por ejemplo la responsabilidad de los equipos de terceros cuando estos son desconocidos. Costos asociados a la gestión: como se ha indicado anteriormente, los costos de identificación y marcado son elevados y más aún los de eliminación y sustitución de un equipo que resulte contaminado con PCB. Esto hace compleja la adecuada gestión de los equipos, especialmente cuando pertenecen a personas naturales de bajos recursos y con condiciones socioeconómicas sensibles. 5.1.2 Acciones propuestas A continuación se presentan algunas ideas de acción propuestas por los participantes, a raíz de la discusión dada en relación a las barreras y limitaciones, en aras de buscar como eliminar dichas barreras o mitigar las limitaciones para avanzar hacia los propósitos plateados. Bogotá Elaboración de un diagnóstico de la situación actual respecto a los equipos que permita identificar su real ubicación y propietarios, partiendo de la depuración conjunta de los listados de terceros y la ubicación de los equipos para facilitar la gestión correspondiente. Elaboración de un diagnóstico respecto al personal calificado y con certificado de competencias laborales vigente para toma de muestras de PCB, con el fin de determinar necesidades de nuevos procesos en este sentido. Establecimiento de alianzas entre entidades (empresas del sector eléctrico y operadores de red, empresas de servicios conexos, autoridades ambientales, equipo de proyecto PNUD-Minambiente, etc). Fortalecimiento de las estrategias de difusión de la información aplicadas por algunas de las empresas del sector eléctrico, apoyándose en las alcaldías y entes territoriales. Implementación de proyectos pilotos de prueba con terceros en diferentes regiones del país, que permitan luego replicar los casos exitosos en otras regiones. Uso de herramientas tecnológicas para facilitar la ubicación e identificación de equipos y terceros (p.e. uso de sistemas de información geográfica – SIG, uso de drones, entre otros). Revisión y promoción para la actualización de la normativa del sector eléctrico por parte de los entes de control involucrados para hacerla consistente con la normativa ambiental (CREC, MinMinas, MinAmbiente). Implementar las acciones necesarias para el cierre del ciclo entre las identificación y clasificación de los equipos y la eliminación de equipos contaminados con PCB. Revisión de alternativas para el manejo ambientalmente racional de equipos abandonados.

- 19. Revisión de la capacidad de monitoreo, desde el punto de vista de verificar la vigencia en la prestación de este tipo de servicios por parte de los laboratorios acreditados para ello. Medellín Establecimiento de alianzas entre las autoridades ambientales, los operadores de red o empresas del sector eléctrico y el equipo de proyecto PNUD-MinAmbiente. Revisión normativa para facilitar la aplicación paralela de la normativa tanto sectorial como ambiental. Tipificación de los terceros, seguido de una depuración de los listados disponibles y priorización de beneficiarios del proyecto, así como de la información necesaria de los mismos para su complementación. Implementación de proyectos demostrativos con diseño de estrategias de comunicación 5.1.3 Riesgos Bogotá Se sospecha que algunos de los equipos podrían manejarse en la ilegalidad, una vez los propietarios conocen sus obligaciones normativas. Los costos elevados asociados a la identificación, marcado y eliminación, juegan en contra del desarrollo del proyecto. Los costos elevados para el manejo de equipos pueden promover a la informalidad en el manejo de los mismos, prefiriendo procesos inadecuados de chatarrización de los mismos, poniendo en riesgo la salud de la población aledaña y el ambiente. Si no se utilizan los mecanismos adecuados de comunicación, se puede interpretar la información de manera inadecuada generando pánico entre la comunidad y terceros. Medellín Se prevé que un riesgo para el proyecto podría ser el manejo jurídico y administrativo de las alianzas, en especial entre entidades públicas dada la complejidad de sus procesos. Las obligaciones de los terceros, sumado a los costos de identificación, marcado y eliminación, pueden promover la ilegalidad en el manejo de los equipos por parte de estos propietarios.

- 20. 5.2Resultados segunda Jornada PCB En las ilustraciones 6 y 7, se presenta la síntesis gráfica de los principales resultados de la discusión de la segunda jornada de trabajo en los talleres de Bogotá y Medellín respectivamente, en relación a los siguientes propósitos o productos esperados en el marco del proyecto: Generación capacidad tratamiento y eliminación de materiales porosos con PCB Estudio de aproximación a aplicaciones abiertas de PCB Ilustración 6. Resultados mesa de trabajo PCB segunda jornada, Bogotá Ilustración 7. Resultados mesa de trabajo PCB segunda jornada, Medellín

- 21. 5.2.1 Barreras Bogotá No hay capacidad de tratamiento para porosos: este tipo de residuos en su gran mayoría actualmente se exportan, en especial si éstos se encuentran fuera de un transformador, ya que para los que están al interior de los equipos, se han hecho algunos ensayos mediante una técnica denominada “flushing”, pero que requiere de mayor profundidad en los estudios para garantizar que los porosos quedan con concentraciones inferiores a los límites establecidos. De otra parte, no existe capacidad nacional para tratar otros materiales como tierras y cerámicas contaminadas con PCB, entre otros. Restricciones para movimientos transfronterizos por parte de los países de tránsito: esta es una limitación que viene creciendo en los últimos años, relacionada con la resistencia que presentan algunos países actualmente (incluido Colombia) para permitir el tránsito de PCB y otros residuos peligrosos por sus aguas marítimas, dados los riesgos que puede representar si se manejan inadecuadamente. Incertidumbre en el interés para realizar investigación: se desconoce si la academia estaría interesada o no en investigar este tipo de soluciones. Adicionalmente, se identifica una brecha importante entre el tipo de investigaciones adelantadas por la academia actualmente y las necesidades de los sectores productivos. Carencia de interés por parte de los propietarios para gestionar los materiales peligrosos: dado que el elemento visible para los propietarios es el equipo como tal y no los porosos que están en su interior y aparecen como residuos derivados de su tratamiento o de actividades conexas como la toma y análisis de muestras y demás intervenciones a los equipos. Desconocimiento de las aplicaciones abiertas de PCB: se manifestó en general poco o nulo conocimiento en relación a otras aplicaciones de los PCB diferentes a las cerradas o en equipos, como por ejemplo las asociadas a pinturas y recubrimientos con PCB aplicados posiblemente en infraestructura como oleoductos, refinerías, torres de energía entre otras. Medellín Desconocimiento técnico sobre manejo adecuado de materiales porosos y existencia de aplicaciones abiertas de PCB: de manera similar a lo discutido en el taller de Bogotá, se manifiesta un desconocimiento generalizado en relación a alternativas para el manejo de porosos y al tipo de aplicaciones abiertas de PCB que podrían estar presentes en el país. Viabilidad de alternativas de tratamiento de materiales porosos: surge incertidumbre entre los participantes, en relación a si pueden ser costo – efectivas las alternativas de tratamiento de este tipo de residuos frente a la alternativa de exportarlos, teniendo en cuenta que no son residuos fácilmente valorizables como las partes metálicas y aceites una vez son descontaminados, y adicionalmente su relación peso/volumen (o peso específico) hace más costoso su manejo. De otra parte, surge la inquietud si la vida útil de las tecnologías que se tendrían que desarrollar, es razonable según los plazos de eliminación que se tienen previstos como máximo al año 2028, con la preocupación de requerir inversiones importantes en infraestructura que en pocos años se deje de utilizar.

- 22. 5.2.2 Acciones propuestas Bogotá Promoción a la investigación aplicada en temas PCB (Colciencias-Universidades). Identificación e implementación de incentivos para la instalación de capacidad de tratamiento de materiales porosos. Implementación de monitoreo inicial para determinar contenido de PCB en pinturas, cables rencauchutados y otras aplicaciones abiertas. Medellín Optimización de la capacidad instalada para el manejo de PCB, complementándola con la implementación de alternativas tecnológicas que permitan tratar materiales porosos en el país. Revisión e implementación de incentivos tanto para la generación de capacidad para el tratamiento de porosos en el país, como para adelantar monitoreos de identificación de aplicaciones abiertas de PCB. Implementación de alianzas entre gestores, academia y autoridades ambientales para promover el conocimiento y la gestión adecuada de materiales porosos y aplicaciones abiertas con PCB. Fortalecimiento técnico de los actores interesados mediante acompañamiento de expertos nacionales e internacionales en temas específicos de interés. 5.2.3 Riesgos Bogotá Disponibilidad del servicio prestado por parte de las navieras para el transporte de PCB a futuro. Un aumento o generación de capacidad en las empresas de gestión de PCB, que luego no sea utilizada por los propietarios de estos residuos. No hay claridad frente a la cantidad de porosos, lo que genera incertidumbre en relación a la capacidad requerida para su tratamiento. Medellín Se identifican riesgos operativos asociados a los monitoreos en aplicaciones abiertas, por ejemplo en el caso de torres de energía en relación a riesgos eléctricos y manejo de alturas. Se considera incierta la posibilidad de rastrear proveedores para este tipo de servicios. Dependiendo como se dé el manejo jurídico y administrativo de las alianzas a establecer, pueden aparecer o no riesgos asociados a posibles retrasos de índole administrativa. En caso que no se definan claramente los roles y responsabilidades en el marco de las alianzas, se podrían presentar riesgos asociados a la evasión de las mismas por parte de algunos de los actores involucrados.

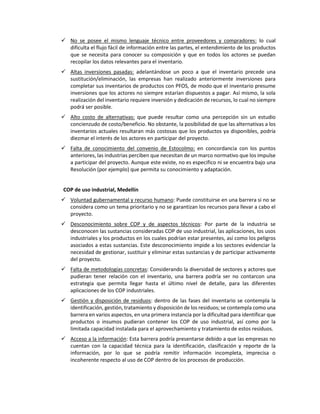

- 23. 6. Resultados componente COP uso industrial 6.1Resultados primera jornada COP uso industrial De manera similar a lo presentado para las jornadas del componente PCB, se presentan en las ilustraciones 8, 9 y 10, una síntesis gráfica de los principales resultados de la discusión dada por los participantes en los talleres de Bogotá (SCCP – PBDE y PFOS) y Medellín (general) respectivamente, en relación al siguiente propósito o producto esperado en el marco del proyecto: Construir capacidad nacional para un inventario de COP industrial en productos y desechos. Ilustración 8. Resultados mesa de trabajo primera jornada SCCP y PBDE, Bogotá Ilustración 9. Resultados mesa de trabajo primera jornada PFOS, Bogotá

- 24. Ilustración 10.Resultados mesa de trabajo COP de uso industrial, primera jornada, Medellín. 6.1.1 Barreras SCCP y PBDE, Bogotá Información limitada: Por parte del sector industrial se manifiesta que la información suministrada por los proveedores no siempre es completa, es decir, que muchas veces las fichas de seguridad no relacionan la totalidad de compuestos presentes en el producto o se describen como “información no disponible” u “otros compuestos”. Asimismo, en el caso de los productos como los Aparatos Eléctricos y Electrónicos – AEE no se relacionan sus componentes o sustancias que sus partes podrían contener. Informalidad: Algunos productos que ingresan al país no lo hacen de manera regular y pueden constituirse en una fuente incierta de COP industriales, a la vez que se convierte en una competencia desleal para el sector industrial que participe del proyecto y que pueda ponerlos en desventaja frente al mercado. Desconocimiento producción e importación: Actualmente las partidas arancelarias se encuentran muy agregadas y no permiten determinar qué clase de sustancia se importa. Adicionalmente se desconoce si en el país los COP de uso industrial están siendo usados dentro de los procesos de producción. No se ha reglamentado SGA: El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos – SGA de la Organización de las Naciones Unidas, sexta edición revisada (2015), que se aplicará en el territorio nacional, para la clasificación y la comunicación de peligros de los productos químicos y para establecer las disposiciones para tal fin, aún no se encuentra reglamentado.

- 25. Esto implica que muchas de las empresas aún no han entrado con rigurosidad a determinar las sustancias químicas que se encuentran presentes en sus insumos, dentro de las cuales podrían encontrarse los COP industriales. Temor de las empresas frente a la autoridad ambiental lo cual conlleva a la dificultad para obtener información: Se considera que si el sector industrial identifica a las autoridades ambientales como amenazas para su actividad puede llevarla a ocultar información, impidiendo así que se conozca el uso real de COP industriales dentro de sus procesos de producción. Falta de difusión por parte de las autoridades: El desconocimiento de los acuerdos establecidos por Colombia en cuanto a la eliminación y gestión de los COP se constituye en una barrera ya que el sector industrial no reconoce los peligros asociados a estas sustancias y no identifica la necesidad de plantear acciones como industria para gestionarlas, sustituirlas y finalmente eliminarlas. Costos de sustitución: Considerando que uno de los resultados contemplados en esta etapa es la sustitución, gestión y eliminación de COP industriales, los altos costos de sustitución dentro de los procesos de producción pueden traducirse en mayores costos para el mercado, constituyéndose así en una barrera para la participación en el proyecto. Capacidad instalada para análisis de sustancias: En el país no se cuenta con laboratorios acreditados para el análisis de COP, por lo que las empresas tendrían que incurrir en grandes gastos para determinar la composición de insumos o productos en los que se sospeche tengan SCCP dentro de sus componentes, ya que tendrían que enviar las muestras al exterior. Resultados PFOS, Bogotá Existen empresas que no están presentes: a pesar de la amplia difusión del evento, y de la normatividad vigente, no se hicieron presentes la totalidad de empresas y sectores interesados. Entre ellos destaca la industria siderúrgica que posiblemente utiliza PFOS para el chapado metálico. Esto genera una posible barrera de comunicación y demoras para la planeación del proyecto con aquellas empresas que no recibieron la información. Falta de claridad en la información para la correcta identificación: debido a que las empresas del sector no disponen de la formación y la información para discernir cuales de sus productos contienen PFOS. Tampoco disponen en la mayoría de los casos, de las fichas técnicas de seguridad, o la información disponible es insuficiente para identificar la composición del producto, o si dentro de su composición se encuentran PFOS/PFOA. Desconocimiento del sector frente a estas sustancias: aunado al punto anterior, hay fracciones del sector que desconocen totalmente sobre la sustancia y su existencia, así como sobre el marco del Convenio de Estocolmo y la normatividad colombiana relacionada con este. Esto puede ralentizar el proceso de incorporación de estas empresas al proyecto, o inclusive impedir que participen. Desconocimiento de gestión de las sustancias: debido a los puntos anteriores, en caso de que productos con PFOS/PFOA se hubiesen dispuesto, esta disposición no hubiera tenido en cuenta la composición del producto y no existe un seguimiento que permita determinar dónde se encuentran dichos residuos actualmente.

- 26. No se posee el mismo lenguaje técnico entre proveedores y compradores: lo cual dificulta el flujo fácil de información entre las partes, el entendimiento de los productos que se necesita para conocer su composición y que en todos los actores se puedan recopilar los datos relevantes para el inventario. Altas inversiones pasadas: adelantándose un poco a que el inventario precede una sustitución/eliminación, las empresas han realizado anteriormente inversiones para completar sus inventarios de productos con PFOS, de modo que el inventario presume inversiones que los actores no siempre estarían dispuestos a pagar. Así mismo, la sola realización del inventario requiere inversión y dedicación de recursos, lo cual no siempre podrá ser posible. Alto costo de alternativas: que puede resultar como una percepción sin un estudio concienzudo de costo/beneficio. No obstante, la posibilidad de que las alternativas a los inventarios actuales resultaran más costosas que los productos ya disponibles, podría diezmar el interés de los actores en participar del proyecto. Falta de conocimiento del convenio de Estocolmo: en concordancia con los puntos anteriores, las industrias perciben que necesitan de un marco normativo que los impulse a participar del proyecto. Aunque este existe, no es especifico ni se encuentra bajo una Resolución (por ejemplo) que permita su conocimiento y adaptación. COP de uso industrial, Medellín Voluntad gubernamental y recurso humano: Puede constituirse en una barrera si no se considera como un tema prioritario y no se garantizan los recursos para llevar a cabo el proyecto. Desconocimiento sobre COP y de aspectos técnicos: Por parte de la industria se desconocen las sustancias consideradas COP de uso industrial, las aplicaciones, los usos industriales y los productos en los cuales podrían estar presentes, así como los peligros asociados a estas sustancias. Este desconocimiento impide a los sectores evidenciar la necesidad de gestionar, sustituir y eliminar estas sustancias y de participar activamente del proyecto. Falta de metodologías concretas: Considerando la diversidad de sectores y actores que pudieran tener relación con el inventario, una barrera podría ser no contarcon una estrategia que permita llegar hasta el último nivel de detalle, para las diferentes aplicaciones de los COP industriales. Gestión y disposición de residuos: dentro de las fases del inventario se contempla la identificación, gestión, tratamiento y disposición de los residuos; se contempla como una barrera en varios aspectos, en una primera instancia por la dificultad para identificar que productos o insumos pudieran contener los COP de uso industrial, así como por la limitada capacidad instalada para el aprovechamiento y tratamiento de estos residuos. Acceso a la información: Esta barrera podría presentarse debido a que las empresas no cuentan con la capacidad técnica para la identificación, clasificación y reporte de la información, por lo que se podría remitir información incompleta, imprecisa o incoherente respecto al uso de COP dentro de los procesos de producción.

- 27. 6.1.2 Supuestos Bogotá Resultados PFOS, Bogotá La industria proveedora no aporta a la información para identificación: esto se apoya en la idea de que la información se pierde entre el productor y el consumidor final a través de la cadena comercial. Así mismo, entiende que la industria proveedora será renuente a entregar la información de su formulación, por lo que se supone que debe haber un mecanismo uniforme y específico de solicitud de información que permita obtener la información por parte de los productores. Las empresas (OPAIN y Avianca) poseen inventarios de sustancias químicas: lo que indica que dichas empresas están dispuestas a colaborar y a permitir el acceso a la información que ya han recolectado de forma independiente, al servicio del proyecto. Existen sustancias que afectan la salud: es decir, que suponemos que las empresas implicadas sí tienen productos con PFOS/PFOA y que dichos productos pueden afectar la salud de sus empleados. Medellín Se necesitan estas sustancias: se considera que las sustancias son necesarias para la industria y que por esta razón se encuentran como insumos en los procesos de producción. Tenemos productos y residuos contaminados con COP: Por lo cual es preciso determinar acciones encaminadas a determinar su procedencia, ubicación y alternativas de gestión. Buena Fe de proveedores y actores: tanto para brindar información verídica, confiable y precisa respecto al uso y consumo de estas sustancias como a su voluntad para participar amplia y libremente del proyecto. 6.1.3 Acciones propuestas SCCP y PBDE, Bogotá Proyecto piloto sobre información solicitado a empresas: un primer acercamiento para determinar el alcance del inventario y verificar la disponibilidad, confiabilidad y veracidad de la información que la industria puede brindar. Mejora de mecanismos de comunicación para el fomento de la entrega de información: capacitaciones, talleres y demás espacios y estrategias de comunicación que permitan informar sobre el alcance del proyecto, las ventajas de participar en el proyecto y disipar las dudas que se pudieran generar en torno a este. Incentivo y/o etiqueta ecológica: con el fin de evidenciar las ventajas de eliminar el uso de COP de uso industrial de los productos producidos o comercializados en el país y motivar así a la industria a participar del proyecto. PFOS, Bogotá

- 28. Los poseedores de espumas entregan inventarios: aquellas empresas que dispongan de inventarios propios de productos con PFOS/PFOA permitirán el acceso a dicha información. Aplicación de encuestas del convenio en la industria: el Minambiente debe socializar y ajustar la encuesta sugerida en las guías de inventario del Convenio de Estocolmo, para posteriormente aplicarlas a las empresas del sector. Aumento de la capacidad nacional para la identificación: las empresas del sector sugieren que se promueva la capacidad nacional para realizar ensayos de PFOS/PFOA, de manera que sea posible identificarlos más ágil y económicamente. Taller especifico de PFOS y PFOA: el Minambiente debería realizar un taller o mesa específica de PFOS/PFOA con el objetivo de subsanar las falencias en la información identificadas como barrera. Actividades motivadoras a los poseedores: para que las empresas que poseen PFOS/PFOA deseen participar del inventario y las actividades subsecuentes debe existir cierta motivación, ya sea normativa, o algún tipo de beneficio que debe aclararse. Asesoría técnica a empresas: ya que las empresas que tienen la voluntad o la información, no siempre tienen la capacidad para interpretarla, se espera que exista una asesoría activa por parte del Minambiente. COP de uso industrial, Medellín Revisar estadísticas del país: Realizar un primer sondeo, con estudios o información pública, gremial o industrial disponible en el país para determinar qué cantidad de COP de uso industrial se importa al país y se consume en los procesos de producción. Solicitar apoyo por parte del programa de responsabilidad integral: Construcción e implementación de una herramienta que permita capturar la información desde el sector industrial respecto a la importación y el consumo de COP de uso industrial en el país. Adaptar y sensibilizar sobre el instrumento (Tier II) teniendo en cuenta los diferentes actores técnicos y jurídicos: Educar a los diferentes actores para identificar estas sustancias, sus aplicaciones y sus características para que reconozcan el riesgo. Asimismo, se sensibilice respecto a los instrumentos que se usarán para recopilar la información, su alcance, qué áreas de la empresa podrían tener y proporcionar esta información y como se debe reportar. Aumento de la capacidad técnica para el análisis de la industria COP en el país: Tanto al interior de la industria para identificar aplicaciones y procesos en los que posiblemente se estén usando estas sustancias, así como de los laboratorios para realizar el muestreo y el análisis de los COP de uso industrial. Abarcar productores y productos (Importaciones): Se evidencia la necesidad de identificar, clasificar y en lo posible etiquetar aquellos productos que contienen COP de uso industrial de tal manera que la industria pueda identificar claramente los productos y reducir gradualmente su uso o sustituirlo dentro de su producción. Solicitar certificados de proveedores: Considerando que existen algunos vacíos de información respecto a los componentes y a las formulaciones de productos usados

- 29. como insumos se hace necesario requerir certificados a los proveedores de materias primas que garanticen que están libres de COP de uso industrial. 6.1.4 Riesgos SCCP y PBDE, Bogotá Desconocimiento en la información de riesgos laborales y nivel de exposición: Esto podría impedir que las empresas busquen identificar, gestionar, sustituir y eliminar los COP de uso industrial en sus procesos de producción. Tiempo: considerando las diferentes etapas y la información que se debe suministrar en cada uno de los niveles del inventario, el tiempo podría limitar el alcance. Acceso a la información en el mismo gremio PFOS, Bogotá La industria no está obligada por ley a la realización de inventarios: debido a que las industrias no se sienten obligadas a participar del proyecto, o a realizar sus inventarios, existe el riesgo que las industrias decidan no participar. La alternativa no puede ser atractiva para empresas: algunas industrias podrían considerar que las alternativas no son adecuadas para sus empresas, razón por la cual existe el riesgo que decidan no participar del proyecto. La encuesta puede perderse por temas logísticos: ya que es necesario que exista una adecuada logística entre los diferentes actores, y dentro de ellos, existe el riesgo que dicha logística no se logre, evitando que se recolecte la información adecuada o en los tiempos estipulados. Puede existir doble registro de la información: ya que los actores incluyen empresas y gremios de las mismas, si el canal de comunicación no se establece, existe el riesgo que la información fluya tanto de manera independiente como agremiada, llevando a la duplicidad de la información. COP de uso industrial, Medellín Herramienta de inventario muy compleja, desmotivando a la industria de participar. Falta de información por ilegalidad, considerando que por desconocimiento no se reconozca el uso de COP dentro de sus procesos o que por temor a ser sancionados oculten la información. Reporte arancelario se evidencia como un riesgo toda vez que dentro de la empresa podría encaminarse una sustancia por una subpartida arancelaria inadecuada por desconocimiento de la persona que reporta o por dificultades en la interpretación de la descripción de la subpartida. Encuesta no dirigida al área idónea, ya que muchas veces por provenir de una autoridad ambiental el comunicado es dirigido directamente al área ambiental de la empresa, que

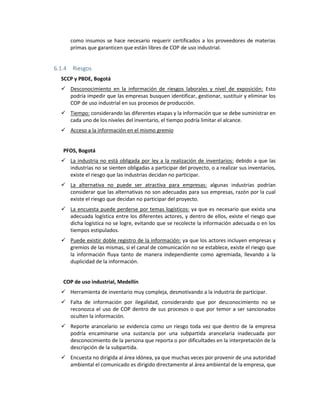

- 30. no muchas veces cuenta con la información de la importación y uso de sustancias químicas en el proceso. Presión innecesaria de entes gubernamentales, haciendo referencia a los casos puntuales en que la industria pueda percibir el proceso como una imposición y decida no suministrar la información necesaria. Falta de recursos impide la llegada al Tier III, ya que este nivel requiere de un nivel de conocimiento más profundo y del desarrollo de análisis de laboratorio. Recepción de información errada por ocultamiento de COP. 6.2Resultados segunda jornada COP de uso industrial En las ilustraciones 11, 12 y 13, se presenta la síntesis gráfica de los principales resultados de la discusión de la segunda jornada de trabajo en los talleres de Bogotá (SCCP + PBDE – PFOS) y Medellín (general) respectivamente, en relación al siguiente propósito o producto esperado en el marco del proyecto: Desarrollar capacidad nacional para evitar el uso de COP industrial y promover el uso de alternativas. Proyectos demostrativos de sustitución Registros de químicos industriales SGA RETC Guías Ilustración 11. Resultados mesa de trabajo segunda jornada SCCP y PBDE, Bogotá

- 31. Ilustración 12. Resultados mesa de trabajo segunda jornada PFOS, Bogotá

- 32. Ilustración 13. Resultados mesa de trabajo COP de uso industrial, segunda jornada, Medellín.

- 33. 6.2.1 Barreras SCCP y PBDE, Bogotá Capacidad para la caracterización del insumo y la materia prima: Para poder participar del proyecto se requiere conocer a profundidad los insumos usados dentro del proceso de producción, así como los contenidos finales de COP de uso industrial en los productos, a fin de establecer las actividades a desarrollar tendientes a la gestión, sustitución y eliminación de estos compuestos. Asimismo, para el caso de los gestores el no tener esa capacidad para caracterizar puede constituirse en una barrera, ya que al desconocer la composición podrían establecer medidas de tratamiento y aprovechamiento que no estén acordes o que expongan a los trabajadores a emisiones de COP. Confidencialidad: Se relaciona con los posibles conflictos de propiedad intelectual al reportar resultados de mediciones o métodos de identificación, así como con la posibilidad de que empresas que desarrollen procesos exitosos de sustitución de COP guarden estas experiencias dentro de la confidencialidad, impidiendo así replicar el modelo. Tiempo para la sustitución: Un tiempo demasiado corto para realizar los cambios necesarios para la implementación de sustancias sustitutos puede desmotivar a las empresas a participar del proyecto y un tiempo demasiado extenso puede dilatar la consecución de resultados. Viabilidad operacional y económica: Si el costo del proceso de sustitución excede considerablemente los costos de producción con los COP, es posible que las empresas no se vinculen al proyecto y no eliminen estas sustancias. Confiabilidad en la homologación: Si un proceso de sustitución con una sustancia en específico, en un proceso en particular no es debidamente documentado o sus resultados son muy ambiguos, la confiabilidad de la homologación podría verse comprometida a tal punto que otras empresas u otros sectores industriales desistan de la participación en el proyecto. Aspectos culturales a nivel operativo: Podría presentarse el caso que al momento de realizar la sustitución los operarios se abstengan de incluir estas nuevas sustancias debido a que “desde siempre se ha hecho así”. De la misma manera, la renuencia del público en general a realizar cambios en los hábitos de consumo, la preferencia por los productos con COP o el desinterés por los productos con sello verde. Publicación de información de emisiones por los gremios: Considerando que la información del Registro de Emisiones y Transferencia de contaminantes es de carácter público, esto podría interpretarse como una amenaza para el sector industrial y constituirse en una limitante para su participación en el proyecto. Falencia en la articulación de los actores: Entendido como aquella pérdida de alianzas estratégicas entre los actores principales por proyecto anteriores o por experiencias individuales previas. PFOS, Bogotá

- 34. No se logra identificar las sustancias COP: para poder hacer la sustitución/eliminación se necesita saber dónde están estas sustancias. El no conocer cuáles son estas sustancias o donde están podría impedir el proceso de eliminación/sustitución. Componente económico en la sustitución: las barreras económicas de la sustitución, tanto del cambio de insumos como de tecnologías, podría impedir que las empresas deseen participar del proyecto. No está regulada y/o no se posee la capacidad para gestionar las sustancias: si los productos con PFOS/PFOA deben ser eliminados como residuos peligrosos, debe existir primero la capacidad para gestionarlos. Si no existen gestores, ejecutar el proyecto no sería viable. Desconocimiento de las alternativas: el proceso de sustitución puede verse minado si las empresas no conocen las alternativas a sus productos. Entra de nuevo, como se vio en la primera sesión, el desconocimiento como un punto clave que impediría la participación o ejecución del proyecto. Desconocimiento del tema generando demoras en el proceso: relacionado con la socialización de la información, para empresas que no conocieran el proyecto o no hubieran participado del taller, esta falta de información implicaría que se requiere primero realizar una socialización y sensibilización antes de que estas tengan la voluntad de participar, lo cual implica demoras en el proyecto. COP de uso industrial, Medellín Costo elevado: Debido a que los procesos de producción ya se han desarrollado con el COP de uso industrial, su sustituto resulta muy costoso para la empresa, bien sea porque no se encuentra disponible en el mercado nacional o porque se requiere de grandes modificaciones dentro del proceso de producción para su implementación. Falta de conciencia ambiental: si tanto el comprador como la industria no se encuentran articulados con la producción y el consumo de productos amigables con el medio ambiente, se podría seguir manteniendo la producción y el consumo de productos con COP de uso industrial. Desconocimiento técnico del tema: No se cuenta con la capacidad técnica para la identificación de los COP de uso industrial y con la posterior búsqueda e implementación de sustancias sustituto. El marco legal aún no lo incluye: al no identificarse la obligación de la sustitución, las empresas podrían no priorizar la sustitución de los COP de uso industrial. Falta de motivación e incentivos: Como los sellos verdes, el etiquetado, exenciones de impuestos u otros instrumentos que permitan compensar la inversión de la sustitución. Falta de capacidad (Horas/Hombre): Considerando que para algunas empresas debido a su tamaño no se cuente con el personal suficiente para realizar los cambios o que tomen mucho más tiempo implementarlos. Homologación de la información: Considerando el caso de la implementación del SGA para la sustancia sustituto, pues la homologación directa de la información dependerá del conocimiento de la sustancia, la aplicación, el proceso y la exposición a la misma.

- 35. Dificultades en el manejo de la información. 6.2.2 Supuestos SCCP y PBDE, Bogotá Existen las parafinas en los procesos y es necesario sustituirlas. Se considera que la industria tiene procesos ambientalmente amigables o se encuentra interesada en implementarlos. PFOS, Bogotá Sustitutos costosos: se parte de la idea de que los sustitutos son más costosos que los productos actualmente disponibles. Sustitución de tecnologías actualmente usadas: para realizar el proceso de sustitución se supone que no es únicamente el producto el que debe cambiarse, sino también las tecnologías asociadas a dicho producto. Usuarios pueden manejar los residuos: si se prohíben los PFOS/PFOA, los inventarios actuales se convertirían en residuos peligrosos, que los usuarios deben gestionar adecuadamente. Se supone que dicha gestión será posible. No esta implementado el SGA por parte de los proveedores: los productos que llegan al país no siempre se acogen al SGA, lo cual supone que dicha implementación debe hacerse dentro del país. COP de uso industrial, Medellín Existen alternativas a los COP: de modo que el proyecto es viable y se espera que para cada aplicación existan alternativas que puedan implementarse. La información es accesible y confiable: de manera que se puede suponer que la información de las fichas técnicas de seguridad es correcta y que se podrá acceder a ella cuando se necesite. 6.2.3 Acciones SCCP y PBDE, Bogotá Línea basal para el inicio de los estudios de sustitución, es decir, contar con una lista de sustitutos propuestos para las diferentes aplicaciones, que le permita a la industria evaluar las diferentes posibilidad sin iniciar desde cero. Apoyo técnico por personal competente para el registro de químicos industriales, considerando que la industria podría no contar con las competencias técnicas para hacerlo y generar duplicidad de la información o errores en su reporte. Desarrollo de pruebas piloto (ciclo de vida), que permita identificar en que parte del ciclo de vida de la sustancia, o del producto que lo tiene requiere especial atención.

- 36. Motivar a la industria en el eco diseño y economía circular como estrategias de eliminación de los COP de uso industrial y disminución de las fuentes de exposición. Sensibilización a los diferentes gremios y actores de la cadena productiva. PFOS, Bogotá Aeronáutica debe regular el uso de estas sustancias en aeropuertos y también el sector petrolero. Divulgar alternativas de sustitución de estas sustancias en aeropuertos Crear la capacidad nacional para la gestión adecuada de estas sustancias Capacitar a las empresas sobre estas sustancias. COP de uso industrial, Medellín Generar sellos verdes para aquellas empresas que tengan procesos de producción libres de COP de uso industrial. Desarrollo de productos con sustitutos de COP de uso industrial. Incentivar industria y academia para participar en estos proyectos demostrativos a partir de instrumentos económicos o del apoyo para el desarrollo de capacidades. Regulares importaciones de materia prima y productos, para permitir que los productos producidos en Colombia con sustitutos de COP industriales sean competitivos en el mercado. Modificar partidas arancelarias que permitan identificar de manera más precisa la importación de COP de uso industrial. Capacitar y concientizar respecto a los riesgos asociados al uso de los COP de uso industrial, con el fin de incentivar la gestión, sustitución y eliminación de estas sustancias. Publicidad por medios audiovisuales (Estrategia de difusión), que permita al usuario identificar los riesgos asociados al uso de productos con COP, pero sin generar pánico. Promoción de la circularidad y/o cambio de tecnología. 6.2.4 Riesgos SCCP y PBDE, Bogotá Generación de una prorroga en la entrada en urgencia del proyecto, pues esto disiparía los esfuerzos de la industria y desincentivaría a las empresas a participar. Informalidad tanto en la importación y manufactura de productos con COP de uso industrial como en las diferentes etapas de la gestión. PFOS, Bogotá

- 37. Elevados costos al sector publico Eficacia en el proceso Tecnología no apta para alternativas. COP de uso industrial, Medellín El sustituto no aplica o es inviable. No se comparta información a nivel país impidiendo la construcción de la capacidad nacional para la gestión, sustitución y eliminación de productos con COP. Pérdida de competitividad por un posible incremento en los costos de producción. Prejuicios del público frente a los productos, reconocido como una respuesta desmedida al proceso de sensibilización. Capacidad de respuesta, asociado a los tiempos disponibles para realizar la sustitución. 7. Conclusiones Es inminente y muy marcada la necesidad relacionada con el establecimiento de alianzas entre los actores involucrados para garantizar llevar a buen término cada uno de los outputs y outputs del proyecto, transversal a los múltiples propósitos del mismo. Si bien esto ya se preveía, es importante resaltar como resultado del taller de inicio en las dos ciudades, que se logró el objetivo de motivar y apropiar a la mayoría de sus participantes sobre la importancia de trabajar colaborativamente en el marco del proyecto para lograr mejores resultados. Se identifica una barrera fuerte en materia de calidad y trazabilidad de la información relacionada con equipos de las redes eléctricas en propiedad de terceros, así como dificultades en la comunicación entre los actores involucrados y la imposibilidad de muchos de los terceros para asumir los costos que implica un manejo adecuado de estos elementos. Ello implicará acciones iniciales de depuración y priorización conjunta, que permitan direccionar los recursos asignados por las partes del proyecto hacia la población objetivo y se contribuya aliviando en parte, la problemática asociada a los PCB por un manejo inadecuado de estos equipos, mediante una adecuada identificación y marcado de los mismos, así como con la eliminación de existencias de PCB en el país. Existe actualmente un desconocimiento técnico importante tanto para identificar alternativas eficientes y costo-efectivas para el tratamiento de materiales porosos contaminados con PCB al interior del país, como en relación a si existen o no en Colombia aplicaciones abiertas de estas sustancias. Para ello, se resalta en el taller de inicio la importancia de adelantar acciones conjuntas entre los actores involucrados para promover investigaciones aplicadas que permitan acercar a la academia colombiana con las necesidades reales del sector eléctrico y ambiental, a través de la optimización de la capacidad instalada para el tratamiento de materiales porosos con PCB y la realización de estudios que permitan aproximarnos a estimar la magnitud del problema de las aplicaciones abiertas en Colombia.