Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer

- 2. Atena Editora POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: PENSAR E FAZER __________________________________________ Atena Editora 2018

- 3. 2018 by Atena Editora Copyright da Atena Editora Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira Edição de Arte e Capa: Geraldo Alves Revisão: Os autores Conselho Editorial Profª Drª Adriana Regina Redivo – Universidade do Estado de Mato Grosso Prof. Dr. Alan Mario Zuffo – Pesquisador da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília Prof. Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez – Universidad Distrital de Bogotá-Colombia Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª. Drª. Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná Profª Drª. Deusilene Souza Vieira Dall’Acqua – Universidade Federal de Rondônia Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins Profª. Drª. Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) P769 Políticas públicas na educação brasileira: pensar e fazer / Organização Atena Editora. – Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2018. 248 p. : 2.852 kbytes – (Políticas Públicas na Educação Brasileira; v. 10) Inclui bibliografia ISBN 978-85-93243-84-4 DOI 10.22533/at.ed.844182304 1. Educação e Estado – Brasil. 2. Educação – Aspectos sociais. 3. Escolas – Organização e administração. I. Série. CDD 379.81 Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 O conteúdo do livro e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. 2018 Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. www.atenaeditora.com.br E-mail: contato@atenaeditora.com.br

- 4. 3Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer SUMÁRIO CAPÍTULO I A DEMANDA DE UMA CONSCIÊNCIA CRÍTICA E POLÍTICA: O PAPEL DA EDUCAÇÃO MEDIANTE A FRAGMENTAÇÃO DO SABER E A FORMAÇÃO DO TRABALHO NA ATUALIDADE BRASILEIRA Francinalda Maria da Silva e Luiz Arthur Pereira Saraiva............................................6 CAPÍTULO II A IMPORTÂNCIA DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) NA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE NA ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA BARBOSA DA FRANCA Celyane Souza dos Santos, Erivânia da Silva Marinho, Maria Nazaré dos Santos Galdino, Suenia Aparecida da Silva Santos e Maria de Fátima Leite Gomes..........19 CAPÍTULO III A VISÃO DA GESTÃO DE PESSOAS SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE NO ESTADO DE PERNAMBUCO Cybelle Leão Ferreira, Gyselle Leão Ferreira e Viviana Maria dos Santos................33 CAPÍTULO IV AS CONTRADIÇÕES DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO, SEUS LIMITES E POSSIBILIDADES RUMO A CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM Josemar Farias da Silva, Selma Suely Baçal de Oliveira e Laudicea Farias da Silva ........................................................................................................................................41 CAPÍTULO V AVALIAÇÃO POR RESULTADO EM PERNAMBUCO: QUAL O IMPACTO NA PRÁTICA DE DOCENTES DE ESCOLAS INTEGRAIS? Vilma Cleucia de Macedo Jurema Freire .....................................................................59 CAPÍTULO VI CONSELHO TUTELAR: INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO Andressa Garcias Pinheiro, Tyciana Vasconcelos Batalha e Carlos André Sousa Dublante.........................................................................................................................72 CAPÍTULO VII DEFICIÊNCIA E PRIVAÇÃO CULTURAL: EFEITOS NA FORMAÇÃO DOS SUJEITOS Silvia Roberta da Mota Rocha e Laís Venâncio de Melo............................................84 CAPÍTULO VIII ENSINO MÉDIO NA AMÉRICA LATINA: IMPLICAÇÕES AOS SUJEITOS IDEALIZADOS – PROCESSOS EDUCATIVOS Dayvison Bandeira de Moura e Maria Aparecida Monteiro da Silva.........................97

- 5. 4Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO IX FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR VERSUS ORÇAMENTOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE DOS ORÇAMENTOS DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS BAIANAS Marta Rosa Farias de Almeida Miranda Silva.......................................................... 111 CAPÍTULO X HISTÓRIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS: DE 1824 À CONSTITUIÇÃO DE 1988 Débora de Oliveira Lopes do Rego Luna e Ítalo Martins de Oliveira...................... 124 CAPÍTULO XI O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTROLE DA EVASÃO: REFLEXÕES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA NO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO Eder Aparecido de Carvalho, Alexandre da Silva de Paula e Ivair Fernandes Amorim ..................................................................................................................................... 136 CAPÍTULO XII OS ROTEIROS DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA PROPOSTOS PELO CECIERJ PARA TURMAS DA 1º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO: UMA BREVE ANÁLISE Jonas da Conceição Ricardo, Raquel Costa da Silva Nascimento, Herivelton Nunes Paiva e Reginaldo Vandré Menezes da Mota........................................................... 160 CAPÍTULO XIII POLÍTICA EDUCACIONAL EM MANAUS: INICIATIVAS E DESAFIOS PARA MELHORIAS DO IDEB Vilma Terezinha de Araújo Lima, Edilza Laray de Jesus, Gilson Nazareno da Conceição Dias e Suzianne Lima de Moraes........................................................... 173 CAPÍTULO XIV POLÍTICAS EDUCACIONAIS E INTERCULTURALIDADE: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À INCLUSÃO DIGITAL NAS COMUNIDADES INDÍGENAS Neide Borges Pedrosa, Rogéria Moreira Rezende Isobe e Fernanda Borges de Andrade....................................................................................................................... 186 CAPÍTULO XV QUE EDUCAÇÃO, PARA QUE PAÍS? PERCEPÇÕES E TEMÁTICAS EMERGENTES Denise Rangel Miranda, Joselaine Cordeiro Pereira e Elita Betânia de Andrade Martins ........................................................................................................................ 196 CAPÍTULO XVI UM BREVE OLHAR NAS POLÍTICAS E DISCURSOS EDUCATIVOS NO PERÍODO DITATORIAL NO BRASIL E EM PORTUGAL: AMARRAS DE UM PROJETO NACIONALISTA AUTORITÁRIO Joel Severino da Silva ................................................................................................ 203

- 6. 5Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO XVII UM QUINTETO HISTÓRICO E SUA RELAÇÃO COM POLÍTICAS PÚBLICAS E FRACASSO ESCOLAR Vicente de Paulo Morais Junior................................................................................. 215 CAPÍTULO XVIII UMA HERANÇA CONSERVADORA DA AUTOCRACIA BURGUESA PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA EM UM CONTEXTO DE CONTRARREFORMA DO ESTADO Angely Dias da Cunha, Ingridy Lammonikelly da Silva Lima, Bernadete de Lourdes Figueiredo de Almeida e Jéfitha Kaliny dos Santos................................................. 225 Sobre os autores..........................................................................................................241

- 7. 6Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO I A DEMANDA DE UMA CONSCIÊNCIA CRÍTICA E POLÍTICA: O PAPEL DA EDUCAÇÃO MEDIANTE A FRAGMENTAÇÃO DO SABER E A FORMAÇÃO DO TRABALHO NA ATUALIDADE BRASILEIRA ________________________ Francinalda Maria da Silva Luiz Arthur Pereira Saraiva

- 8. 7Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer A DEMANDA DE UMA CONSCIÊNCIA CRÍTICA E POLÍTICA: O PAPEL DA EDUCAÇÃO MEDIANTE A FRAGMENTAÇÃO DO SABER E A FORMAÇÃO DO TRABALHO NA ATUALIDADE BRASILEIRA Francinalda Maria da Silva Universidade Estadual da Paraíba. Departamento de Geografia Guarabira - Paraíba Luiz Arthur Pereira Saraiva Universidade Estadual da Paraíba. Departamento de Geografia Guarabira - Paraíba RESUMO: O trabalho aborda como o conhecimento no âmbito escolar está sendo gerido contemporaneamente diante das novas demandas neoliberais para a educação, enfatizando o reflexo da fragmentação do saber e da consolidação de medidas voltadas para o ensino técnico mediante a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017), na qual se predominam práticas que reestruturam a permanência da hierarquia político-social do país; e, no âmbito do trabalho, com a Consolidação das Leis do Trabalho (Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017) que enfoca como a educação e o trabalho são predominantes ao sistema capitalista. A educação, tratada como mercadoria, vem delimitar as novas demandas deste sistema, perpetuando um conhecimento que se volta para o âmbito do trabalho, da “produção de massas”, e não mais do ser social como proposta de consolidação de uma efetiva educação, onde leis são geridas sem compreensão da totalidade social, evocando a necessidade de alternativas na prática histórica. Desse modo, a pesquisa desenvolvido com apoio das discussões e atividades realizadas pelo projeto “Ensino de Geografia e Filosofia: questões ontológicas, epistemológicas e ético-políticas na perspectiva socioespacial das escolas públicas no Agreste paraibano”, mediante o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), debate sobre como se estrutura a educação em meio a essas novas reformas e propõe reflexões de que, metodologias efetivas, professores ativos e uma educação problematizada, crítica e política podem ser a chave para romper com a lógica do fatalismo, de um sistema que não pode ser reformulado. PALAVRAS-CHAVE: reformas, fragmentação do saber, consciência crítica e política, educação neoliberal. 1. INTRODUÇÃO Em pleno século XXI, vivemos em uma sociedade influente, por diversos agentes políticos, sociais e econômicos. Somos atingidos diariamente por decisões que não participamos, mas que nos afetam diretamente, em que parte da população sofre as piores consequências da exclusão: na lógica do capital, os grupos menos favorecidos serão os menos “educados”. Os líderes políticos, em suas atitudes, são apenas meros coautores dos interesses capitalistas. São esses e outros diversos

- 9. 8Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer fatores que permitem refletir sobre como se encontra o país e em que rumo está caminhando, ou para onde está sendo direcionado. Diante das duas reformas mais efetivas e impactantes – a Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017) e a Consolidação das Leis do Trabalho (Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017), o seguinte trabalho discute sobre as concepções e finalidades em que tais demandas podem estimular ainda mais a manutenção do sistema capitalista. Aborda-se também a questão de representatividade e a reflexão sobre a importância de uma consciência crítica e política, mediante uma ação educadora efetiva. A importância e o papel desta consciência são necessários para a constituição humana da sociedade e, por isso, não podem ser negligenciadas: elas estão unidas ao conhecimento, à criticidade e à participação/cidadania? Porque, de que vale o conhecimento se este não se dissemina socialmente? Dessa forma, a discussão e o debate são conceptíveis a projetos e planos de ações que possibilitem a não perpetuação de tal conjuntura e as formas de subordinações tidas como normalidade, estas toleradas cotidianamente. A pesquisa motiva o entendimento dos condicionantes que configuram a realidade concreta e medita a respeito da dificuldade de ir além com a ruptura da lógica determinante que oprime, marginaliza e perpetua. Assim, o papel da educação escolar na construção do conhecimento e como mediadora de uma noção política efetiva e significativa permite o começo de uma ação alternativa de mudança concreta. 2. METODOLOGIA A pesquisa desenvolve-se na abordagem crítico-dialética, na qual propõe abordar determinadas condutas voltadas ao âmbito social, mediante a reflexão que tais mudanças podem repercutir de forma desigual quanto à população. Nesta abordagem, se trabalha a relação entre o sujeito e o objeto, no enfoque de uma noção mais crítica da realidade concreta, na qual a busca da verdade é constante, mediante as contradições das ideias, como elemento construtor ao fruto da razão e a construção do conhecimento, pois “o ser humano não possui ideias inatas, mas uma faculdade inata de classificar todas as impressões dos nossos sentidos em diferentes grupos e categorias” (SPOSITO, 2004, p. 40). Logo, o conhecimento permite o entendimento da vida em sua totalidade, conhecimento mediante dialética que promove a desalienação real, que compreende o entendimento dos processos que são administrados por determinados indivíduos, que se beneficiam e submetem os outros a uma estrutura sociopolítica e econômica dentro de seus âmbitos de empreendimento.

- 10. 9Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 3. AS REFORMAS ATUAIS E SUAS INFLUÊNCIAS A velha ideia e tão proferida frase instrumentalizada de que “política, religião e futebol não se discutem” vem articulada às formas de opressão que deixam camufladas que tais discussões não são importantes (ou melhor, adequados) para se debater, questionar. O preceito imposto é a concepção de que não é valido gastar tempo argumentando e deixa-se esta indagação para “quem entende”. E como fica para quem não a compreende? Quem não participa? A opressão e a ignorância são iminentes. O medo subjugado diante das novas demandas de avaliação do capital e apoiadas pelo governo é condicionante a um sistema que banaliza o futuro da população, aliado com a mais importante forma estratégica do discurso neoliberal, que faz de um instrumento necessário à construção social – a educação – uma arma eficaz às propostas de dominação e desigualdade. Diante das inúmeras leis adotadas no país, as duas últimas reformas – Ensino Médio e Consolidação das Leis do Trabalho – trouxeram à tona a concepção de que a representatividade política, de fato, não exerce sua função a favor da sociedade que a foi destinada – inviabilizando sua participação. Aprovada em meio às críticas, protestos e diante de uma crise político-econômica nacional, a Reforma do Ensino Médio, Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 (BRASIL, 2017), na qual será o ponto chave de abordagem desta pesquisa, apresenta propostas viáveis a uma melhor qualidade e integridade da educação, habilitando um predomínio específico, com um conteúdo em que áreas são geridas conforme a opção do educando, como se observa em um de seus artigos: Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias; IV - ciências humanas e sociais aplicadas; V - formação técnica e profissional. A formação torna-se, desse modo, optativa e decisiva, primeiro, por selecionar áreas em que o discente se identifica, segundo, por impor uma decisão precoce sobre o rumo a ser trilhado da própria vida, em conjunto com a “oportunidade” da formação técnica e profissional, na qual, com a conclusão do ensino básico, a pessoa está apta a pleitear uma oportunidade de emprego no concorrido mercado. Oportunidade a uma educação efetiva ou a “produção em massa” de trabalhadores? O conhecimento e o pensamento complexo se fazem imprescindíveis na educação básica, pois “a fragmentação do pensamento e do saber é o modo mais eficiente de controle social, quer dizer, da submissão de pessoas a um modelo excludente de sociedade” (MOSÉ, 2013, p. 52). Assim, esta flexibilização curricular, na realidade, “reforça a desigualdade de oportunidades educacionais, pois priva de terem acesso

- 11. 10Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer a conceitos e conteúdos fundamentais à sua formação integral, a uma compreensão crítica do mundo” (PIRES, 2017, p. 238), na qual este processo traz consigo soluções que podem ser, na verdade, “ciladas” para a construção de uma sociedade mais subjugada, onde o emprego tornou-se um “fim em si mesmo” para a autonomia do indivíduo – no pensamento do modelo capitalista, sua soberania financeira. Sem dúvidas, a oportunidade de exercício do emprego é necessária, mas deve ser justamente ofertada na condição de esclarecimento e valorização, de escolhas essenciais dentro de um entendimento amplo do conhecimento e não apenas de um saber específico. Sobre o termo de educação, Mészáros aborda que “trata-se de uma questão de internalização pelos indivíduos, [...] da legitimidade da posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas expectativas adequadas e as formas de conduta certa” (MÉSZAROS 2008, p. 44). Logo, nesta perspectiva, os objetivos da classe trabalhadora são limitados, pré-determinados, para que se comportem com “o objetivo obviamente [de] manter o proletariado no seu lugar” (MÉSZAROS, 2008, p. 49). O que se concretiza nas mudanças da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (BRASIL, 2017), que legitimam a adesão de propostas que ofertam um “progresso”, permitindo inovações no sistema, mas que também deixa em descrédito o próprio trabalhador, a exemplo do trabalho intermitente e exclusão de direitos essenciais, como Art. 58. § 2° O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Um direito a menos é uma grade a mais na luta pela emancipação social. Estas reformas, apesar do caráter “progressivo” atribuído pelo governo vigente, impõem certa conservação das práticas alienantes, questionando a negligência e particularidades de determinadas políticas públicas no capitalismo neoliberal, em que “respondem simultaneamente às necessidades de valorização do capital e de mediação política dos interesses antagônicos que perpassam a sociedade urbano- industrial” (NEVES, 2005, p. 14). O Estado passa, diante do contexto, da garantia do bem comum à população, para uma efetiva doutrina do postulado neoliberal, na qual se torna um instrumento político suscitado por concepções da classe dominante, sustentando o conjunto de suas relações, “mediante dispositivos jurídico- administrativos, bem como por meio de processos propriamente ideológicos” (SEVERINO, 1994, p. 167). Desse modo, há reformas ou deformas na sociedade contemporânea? O importante neste contexto não é definir o que é “certo” ou o que é “errado”, mas explicitar os porquês destas abordagens na sociedade e com a sociedade – este é o foco, pois “o capitalismo convive com a noção de reforma constantemente e é

- 12. 11Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer através dos processos reformadores que se vai adequando às novas exigências históricas” (OLIVEIRA, 2003, p. 20). Dessa maneira, permitir a disseminação do conhecimento útil, do pensamento autêntico e a concepção da realidade negada é uma ação conjunta a uma efetiva práxis na superação da modelagem petrificada das ações governamentais aliadas ao capital, que marginalizam a educação real e intimida o homem, preconizada no círculo concêntrico de uma formação sem significado que conserva a classe dominante em sua ampla superioridade. Porém, o início da mudança diante deste contraste social terá validade “somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando, assim, sua convivência com o regime opressor” (FREIRE, 2005, p. 58-59). Assim, se propõe a esperança efetiva na possibilidade de igualdade, em que os interesses individualistas e opressores devem ser deixados de lado e a coletividade ser o ponto forte na tomada de decisões, promovendo um modo de vida comum e justo. Isto só se torna efetivo a partir de práticas emancipadoras, mediante uma educação crítica-reflexiva e ampla. 4. A EDUCAÇÃO E O CONTEXTO NEOLIBERAL VIGENTE – ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO Por um país justo e igual clamamos por mais educação. Mas que educação é esta? Para o que? Para quem? Historicamente, a educação passa pelo processo de adaptação ao sistema/contexto que a engloba, apesar de reformas dirigidas à expansão da educação em prol do desenvolvimento da cidadania, as propostas em prol ao atendimento das necessidades capitalistas são mais “interessantes” e, por isso, mais consentidas, pois, a educação serviria à ordem vigente capitalista, “formando a força de trabalho necessária aos diferentes estágios de desenvolvimento do capitalismo. Contudo ela não tem uma aplicação direta e exterior aos interesses dos trabalhadores” (OLIVEIRA, 2003, p. 19). Logo, esta “educação” desabilita o próprio homem, tornando-o puro objeto, uma concepção, segundo Freire, bancária, pois, “insiste em manter ocultas certas razões que explicam a maneira como estão sendo os homens no mundo e, para isto, mistifica a [sua] realidade” (FREIRE, 2005, p. 83). Evidentemente, a educação deve ser entendida em sua amplitude pois, apesar de universal, não está dirigida a todos, nem na mesma abordagem: é diferente para um burguês e para um proletariado, já que ambos não habitam o mesmo espaço de ensino dirigente a um futuro pré- construído, que para o primeiro pode ser opcional, mas para o segundo é condição de “oportunidade”, mérito. Nos últimos anos, a relação contraditória entre o público e o privado vem crescendo com a adesão de propostas neoliberais, que incrementam mais o discurso indecoroso que persiste na ideia de que a educação pública não supre as necessidades viáveis a uma boa qualidade de ensino e inovação de propostas disciplinares. Isto segundo Gentilli; Silva, se daria porque

- 13. 12Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer as escolas públicas não estão no estado em que estão simplesmente porque gerenciam mal seus recursos ou porque seus métodos ou currículos são inadequados. Elas não têm os recursos que deveriam ter porque a população a que servem está colocada numa posição subordinada em relação às relações dominantes de poder (GENTILLI; SILVA, 2010, p. 20). O que fica evidente é que a educação real, que vivenciamos, é uma ação de modelagem do homem ao sistema, na qual “a educação passa a ser analisada com critérios próprios do mercado e a escola é comparada a uma empresa” (TOMASSY; WARDE; HADDAD, 2007, p. 140). A ausência de voz dos educadores e da própria pedagogia na elaboração de propostas para a melhoria da qualidade da educação são negligências caras à liberdade do homem e a sua condição de vida. Assim, o discurso neoliberal acaba por validar pensamentos ao processo destas ações, promovendo concepções sociais que o âmbito privado conduz chances maiores na opção de trabalho, pois “as soluções neoliberais devem muito ao pensamento econômico e muito pouco à economia política” (GENTILLI; SILVA, 2010, p. 24). Mas a educação se volta ao trabalho ou ao homem como agente social? Esta condição é hierárquica, pois é preciso validar primeiro o ser, enquanto sujeito para proporcionar consequentemente o conhecimento que lhe dará o esclarecimento e a necessária condição ao trabalho. O primeiro predomina o segundo, mas, de acordo com o inciso I, do parágrafo 6 do artigo 36 da Reforma do Ensino Médio, tal concepção é adjunta: § 6° A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará: I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. A argumentação das experiências de trabalho dentro do ensino pode culminar a uma aceitação rápida e passiva de gerenciamento dos setores que lhe são ofertados. Não que isto seja inconveniente, mas é condicionante a uma concepção que tolera a adesão dos educandos do setor público a um trabalho voltado ao técnico, que não lhe exige grandes esforços e habilidades cognitivas, intelectuais, pois tal domínio do saber científico não lhe é solicitado, pois este poder é “a mais importante força produtiva do modo de produção capitalista na atualidade, [na qual] constitui instrumento fundamental de emancipação do trabalho da dominação do capital” (NEVES, 2005, p. 22). Logo, determinadas lógicas comprometem as finalidades objetivas do ensino, dependendo dos agentes sociais envolvidos. Desse modo, a filtragem social estimula e propaga a continuação da classe dominante, por participar de diversos graus de ensino no âmbito privado, menosprezando o saber das suas vítimas, que estão presentes no ensino público, em prol da sua própria segurança na hierarquia sociopolítico e econômica. E assim se faz precisa uma ação dialógica dos homens com o mundo: permitir que se tornem

- 14. 13Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer livres da condição que lhe é imposta, e isto se dá através de uma educação de qualidade, em que “educadores e educandos se fazem sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante” (FREIRE, 2005, p. 86) permitindo, desse modo, uma consciência real do mundo e uma reflexão verdadeiramente prática que, na verdade, é refeita constantemente. Apesar de haver uma desvalorização conceitual não apenas no ensino, mas também nos próprios educadores, especialmente nesta nova reforma do ensino, na qual o inciso do artigo 61 abre um destaque aos IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. Dessa forma, os educadores são também alarmados pelo contexto ideológico, sofrendo também com as mudanças, em que o impõe a adentrar na práxis do silêncio da conjuntura sistemática do processo de um ensino vago em dialética e diálogo, uma vez que o seu próprio emprego está ameaçado, de tal modo que a desqualificação sofrida pelos professores nos processos de reforma que tendem a retirar deles a autonomia, entendida como condição de participar da concepção e organização de seu trabalho, aliada à desvalorização desses docentes - pela negação e desprezo pelo seu saber profissional -, contribui para o fortalecimento da sensação de mal-estar desses professores, oriunda da suposição de que a escola prescinda de profissionais (OLIVEIRA, 2003, p. 33). O desafio está imposto e as barreiras são inúmeras. A educação hoje, principalmente a educação pública, está entrando em estado de declínio a favor da lógica dominante. Tanto o ensino-aprendizagem quanto a formação de professores devem, diante desta nova demanda, ser moldados para que a desesperança não seja consolidada. Exige-se rápida ação, participação da sociedade no ensino, no questionamento e nas políticas públicas, pois basta à sociedade difundir os porquês e buscar as almejadas respostas para que o sistema não seja apenas dirigido a determinados grupos, mas ao todo. Reflexão e ação devem ser cultivadas. 5. POR UMA EDUCAÇÃO EXPRESSIVA E AUTORREFLEXIVA: SUPERAÇÃO DO CONHECIMENTO “SIMPLÓRIO” As reformas são processos de prevalecimento de discursos ilusórios que permitiram remediar os efeitos da ordem reprodutiva capitalista. Neste sentido, Mészáros aponta que é preciso romper com a lógica do capital, do idealismo de que tal sistema é irreformável, incorrigível, devendo tal concepção ser superada e começar a introduzir o caminho de uma transformação, de medidas realmente

- 15. 14Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer eficazes, que adentram no universo real do sistema, permitindo o desenvolvimento do conhecimento no qual “o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como para a automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma ordem social metabólica radicalmente diferente” (MÉSZAROS, 2008, p. 65). Neste contexto, recordamos o dilema sobre a questão da neutralidade na educação – diante das novas preocupações da sociedade concreta, o que se ensina? A educação deve ficar alheia a estas questões? Para que possa haver mudanças, temos que levar em conta o que Paulo Freire já advertiu a respeito da prática educativa política e gnosiológica. O discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso da exaltação do silêncio imposto de que resulta a imobilidade dos silenciados, o discurso negador da humanização de cuja responsabilidade não podemos nos eximir. A adaptação a situações negadoras da humanização só pode ser aceita como consequência da experiência dominadora, ou como exercício de resistência, como tática na luta política (FREIRE, 1996, p. 76). Desse modo, as discussões da realidade em que se encontra o país são de extrema importância para uma efetiva compreensão da realidade determinada, diante de um universo que promove ordens desumanas, injustas e alienantes, na qual os objetivos adotados e as metas estabelecidas estão condicionados com a possibilidade do próprio sistema. Assim, a ruptura se faz necessária, urgente a partir de uma educação efetiva e radical, em que esta não se imponha como depósito de conteúdos “mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo” (FREIRE, 2005, p. 77), pois tais perspectivas de melhorias tornam-se cruciais diante das escolhas alicerçadas, norteadas pela decisão e responsabilidade dos portadores da transformação – os professores, consequentemente os alunos, a comunidade escolar e os que lutam pela equidade. A consciência crítica e política devem ser estimuladas e praticadas, deve ser objetiva às pretensões da própria sociedade e não a interesses particulares. Há um problema ainda na concepção da participação e o não exercício desta demanda: estamos tão ocupados em jornadas de vida trabalhista e “mergulhados” nos discursos dos meios midiáticos, que não temos a consciência para o entendimento político em sua totalidade e radicalidade: isto nos torna “presas fáceis”, permitindo ainda mais a construção de barreiras para o desenvolvimento de uma ação coerente. Uma atitude inconsequente para o próprio futuro dos que carecem mais de recursos. A realidade que “o saber é igualmente uma forma de poder” (SEVERINO, 1994. p. 184) se faz efetiva na condição presente da dominação burguesa, mas, logicamente, também poderá ser efetiva na emancipação em prol de um projeto dos dominados. O pensar se faz efetivo com ação, mediante a criticidade. É por isso que implantar uma educação que, por ventura, seja proibida, é deixar de lado uma cultura apolítica e irreflexiva, pois a “ideologia tem um poder de persuasão indiscutível. O discurso ideológico nos ameaça de anestesiar a mente, de confundir a curiosidade,

- 16. 15Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer de distorcer a percepção dos fatos, das coisas, dos acontecimentos” (FREIRE, 1996, p. 132). A solução, dessa maneira, segundo Mészáros (2008, p. 45), é “romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência humana” (grifo do autor), na qual tais mudanças sejam essenciais e não formais. 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS Desta maneira, se faz urgente a consolidação de uma concepção crítica na educação e, consequentemente, política sobre o que a cerca. Em tempos-espaços de retrocesso sociopolítico, muitas questões presentes na literatura da década de 1990, quando da consolidação do neoliberalismo no Brasil, vem sendo retomadas e/ou atualizadas ao novo contexto nacional, caracterizado, por um lado uma posição de potência emergente nesse início de século e, por outro, o “caos” em termos de governabilidade, que legitima golpes à democracia e à cidadania no Brasil. A educação é o caminho para a superação da dominação e subordinação, do pensamento surreal/absurdo do mundo que é negado, desde que educadores e agentes sociais permitam que esteja aliada à sociedade que a viabiliza, e não às formas de organização existentes que a consolida. É necessária uma ação radical através de uma educação mais ampla e significativa, que permita verdadeiras transformações, dentro do âmbito escolar, para repercussão na sociedade. Mediante um entendimento da circunstância atual, da desvalorização da educação e de políticas públicas que menosprezam mais o saber, que já se apresenta desigual, e que valoriza o trabalho irregular, a pesquisa se propõe a discussões junto da urgência de uma educação que valorizem os professores que, por sua vez, devem promover um “saber proibido” e alternativo à conjuntura atual, que atinge o ser na concretização de suas próprias escolhas na sociedade e no trabalho, permitindo com que a sociedade “colha estes frutos”, no presente em que a subordinação, o fatalismo, a ignorância devem ser rompidos e combatidos. Metodologias engajadas com o meio social ponderam na relação do entendimento das engrenagens e das políticas pedagógicas na atualidade, pois a escola está preparando pessoas ativas para desenvolver práticas tradicionais, inová- las, ou melhorar e revolucionar os métodos de ensino e o modo de avaliação? É fundamental que a escola prepare cidadãos, seres sociais que não permitam perpetuar tal conjuntura, habilitando o ser ao mundo “real”, pois, não há sentido para a educação na sociedade burguesa senão resultado da crítica e da resistência à sociedade vigente responsável pela desumanização. A educação crítica é tendencialmente subversiva. É preciso romper com a educação enquanto mera apropriação de instrumental técnico e receituário para a eficiência, insistindo no aprendizado aberto a elaboração da historia e ao contato com o outro não- idêntico, o diferenciado (ADORNO, 1995, p. 27).

- 17. 16Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Inserir práticas críticas em uma abordagem que valoriza o educando, que compreenda a cultura vigente para propor caminhos é preponderante a uma nova abordagem de ensino, pois faz acreditar que os prepara para a vida, através da práxis, não apenas impondo conceitos, mas demostrando determinadas dominações impostas pelo sistema, que maquia o saber, o indagar, a verdade. Nas teorias que embasam as reformas, segundo quem as propõe, as leis apresentam concepções fascinantes, mas, na prática, dentro de um mundo de luta de classes, tal concepção não é válida, existindo, ainda, um abismo profundo entre as propostas viáveis a equidade social e educacional. Dessa forma, se faz necessário colocar os educadores, os discentes, os oprimidos, como protagonistas e abarcar engrenagens mais amplas para expandir os processos de ensino e do trabalho social. Os desafios são muitos, as reformas estão a serem concretizadas, mas não impossíveis de ser superadas: é preciso agir, conscientizar. Professores devem aguçar esse diálogo com os alunos, com a sociedade para que juntos possam permitir com que tal consolidação seja efetiva a todos, mediante uma “emancipação pela demolição da estrutura vigente [...] e por intermédio de uma oferta formativa bastante diferenciada e múltipla em todos os níveis, [...] possibilitando, desse modo, o desenvolvimento da emancipação em cada indivíduo” (ADORNO, 1995, p. 170). Assim a escola exerce um papel fundamental no preparo para a cidadania, que visa também inserir o homem no mercado de trabalho, mas sua abordagem é relevante no entendimento para compreender as mazelas e vielas das ideologias impostas e preponderante para a execução do bem-estar educacional crítico, mediante a resistência e manutenção de uma sociedade cada vez mais construtiva e perseverante diante de imposições destrutivas e desiguais. REFERÊNCIAS ADORNO, Theodor Ludwig Wiesengrund. Educação e emancipação. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial [da] União, Brasília, 17 de fev. 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ _ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm>. Acesso em 07 out. 2017. ______. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Diário Oficial [da] união, Brasília, 13 de jul. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm Acesso em 07 out. 2017. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

- 18. 17Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer ______. Pedagogia do oprimido. 41. ed. Rio de Janeiro Paz e Terra, 2005. GENTILLI, Pablo Antonio Amadeo; SILVA, Tomaz Tadeu da. Neoliberalismo, qualidade total e educação: visões críticas. Petrópolis: Vozes, 2002. MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2008. MOSÉ, Viviane. A escola e os desafios contemporâneos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. NEVES, Lúcia Maria Wanderley. Educação e política no Brasil de hoje. São Paulo: Cortez. 2005. OLIVEIRA, Dalila Andrade. Reformas educacionais na América Latina e os trabalhadores docentes. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. PIRES. Lucineide Mendes. Políticas educacionais e curriculares em curso no Brasil: a reforma do Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). In: ASCENÇÃO. Valéria de Oliveira Roque (Org.). Conhecimentos da Geografia: percursos de formação docente e práticas na educação básica. Belo Horizonte: IGC, 2017. p. 232-260. TOMASSY, Lívia de; WARDE, Mirian Jorge; HADDAD, Sérgio. O Banco Mundial e as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 2007. SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1994. SPOSITO, Eliseu Savério. Geografia e filosofia: contribuições para o ensino do pensamento geográfico. São Paulo: Unesp, 2004. ABSTRACT: The paper discusses how knowledge in the school context is being managed contemporaneously with the new neoliberal demands for education, emphasizing the reflection of the fragmentation of knowledge and the consolidation of measures aimed at technical education through the Reform of Secondary Education (Law nº 13.415, of February 16, 2017), in which practices that restructure the permanence of the political-social hierarchy of the country predominate; and in the scope of work, with the Consolidation of Labor Laws (Law 13467 of July 13, 2017) which focuses on how education and labor are predominant in the capitalist system. Education, treated as a commodity, delimits the new demands of this system, perpetuating a knowledge that goes back to the scope of work, of "mass production", and no longer of the social being as a proposal to consolidate an effective education, where laws are managed without understanding the social totality, evoking the need for alternatives in historical practice. Thus, research developed with the support of the discussions and activities carried out by the project "Teaching Geography and Philosophy: ontological, epistemological and ethical-political issues in the socio-

- 19. 18Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer spatial perspective of public schools in Agreste Paraíbano", through the Institutional Scholarship Program of Scientific Initiation (PIBIC/CNPq), discusses how education is structured in the midst of these new reforms and proposes reflections that effective methodologies, active teachers and problematized, critical and political education may be the key to breaking the logic of fatalism, of a system that can not be reformulated. KEYWORDS: reforms, fragmentation of knowledge, critical and political consciousness, neoliberal education.

- 20. 19Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO II A IMPORTÂNCIA DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) NA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE NA ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA BARBOSA DA FRANCA ________________________ Celyane Souza dos Santos Erivânia da Silva Marinho Maria Nazaré dos Santos Galdino Suenia Aparecida da Silva Santos Maria de Fátima Leite Gomes

- 21. 20Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer A IMPORTÂNCIA DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) NA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE NA ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA BARBOSA DA FRANCA Celyane Souza dos Santos Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa- Paraíba Erivânia da Silva Marinho Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa- Paraíba Maria Nazaré dos Santos Galdino Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa- Paraíba Suenia Aparecida da Silva Santos Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa- Paraíba Maria de Fátima Leite Gomes Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa- Paraíba RESUMO O artigo parte do relato de experiência do Projeto de Extensão, intitulado: O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) E SUAS CONDICIONALIDADES NA EDUCAÇÃO: o acompanhamento e monitoramento dos (as) alunos (as) em descumprimento na Escola Municipal Nazinha Barbosa da Franca, localizada no bairro de Manaíra, em João Pessoa – PB, em que faz-se uma análise dos (as) alunos (as) matriculados do 1º ao 9º ano, do Ensino Fundamental I e II, que são beneficiários do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família (PBF). Objetiva-se buscar compreender a importância do (PBF) na Educação, por meio da sua condicionalidade, e verificar o quantitativo de alunos (as) que estão em descumprimento, através das possíveis razões que contemplem as consequentes faltas dos (as) alunos (as) beneficiários do (PBF). Contudo, proporciona-se a todos os sujeitos envolvidos, uma envoltura com relação às sanções impostas no (PBF), de modo crítico, para que possa obter o fortalecimento da cidadania e dos direitos sociais. Com isso, faz-se necessário propor melhores estratégias de enfrentamento para o descumprimento da frequência escolar, proporcionando o estímulo e a prevenção dos (as) alunos (as) faltosos. Entretanto, a evasão escolar, se dá, especialmente, pelo fato das condições de vulnerabilidade social que os (as) alunos (as) se encontram, tais como: a violência, negligência familiar, tráfico de drogas, entre outros. Desta feita, sinaliza-se que o PBF pode ser visto como um veículo social que viabilize a inserção no contexto da sociedade, daqueles que se encontram em estado de exclusão social. PALAVRAS-CHAVE: Programa Social, Bolsa Família, Educação, Condicionalidades.

- 22. 21Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 1- INTRODUÇÃO O presente artigo é resultado do projeto de extensão, intitulado: “O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) E SUAS CONDICIONALIDADES NA EDUCAÇÃO: acompanhamento e monitoramento dos (as) alunos (as), em descumprimento na Escola Nazinha Barbosa da Franca”, localizada no bairro de Manaíra, na cidade de João Pessoa-PB., cujo objetivo busca monitorar e acompanhar alunos(as) matriculados(as) do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental I e II, beneficiários do referido Programa, nos turnos manhã e tarde. Deste modo, o artigo em tela objetiva verificar o descumprimento de alunos da frequência escolar, a fim de buscar compreender as possíveis razões para o citado descumprimento e, igualmente, apresentar os dados e análises alcançados, na intenção de proporcionar à mencionada unidade escolar, elementos que viabilizem uma interlocução pautada em orientação crítica, quanto às sanções impostas pelo PBF, aos que se encontrarem em descumprimento da frequência, bem como em advertência, bloqueio, suspensão e cancelamento da renda, de modo que criem-se estratégias de estimular a prevenção de tais situações e fortalecer a cidadania destes. Espera-se, com o presente artigo, igualmente, estimular às unidades escolares como um todo, a fortalecer a relação aluno – escola – PBF, a fim de viabilizarem o acesso à educação como um canal de inserção social. 2- OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA: UM OLHAR SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) Os Programas de Transferência de Renda assumem um papel relevante na sociedade brasileira, como um importante mecanismo de enfrentamento da pobreza e extrema pobreza, tendo como objetivo central o repasse de uma renda mínima destinada às famílias e indivíduos pobres e extremamente pobres, sendo essa transferência, no contexto brasileiro, articulada à possibilidade de acesso e inserção aos demais serviços nas áreas da educação, saúde e assistência social. Neste sentido, enfatiza-se o Programa de Transferência de Renda Bolsa Família, criado em 2003, tendo como condicionalidades, o acesso à escola, à saúde, e a renda, às famílias pobres, com renda mensal, per capita, entre R$ 85,01 e R$ 170,00 e, para famílias extremamente pobres, com renda mensal de até R$ 85,01 per capita. Para o MDS (2017) é possível observar que cada benefício é disponibilizado de acordo com a renda per capita mensal da família e da composição familiar, com valores diferenciados para aqueles considerados pobres e extremamente pobres. As famílias que não possuem crianças ou adolescentes em sua composição também poderão receber o benefício do Bolsa Família, o chamado benefício básico, no valor de R$ 85,00. A referida caracterização implica também que, ao entrar no programa, a família se compromete a cumprir suas condicionalidades, tais como: manter a

- 23. 22Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer frequência escolar das crianças e adolescentes e cumprir os cuidados básicos em saúde. A presença na escola deve atingir 85% para crianças e adolescentes até 15 anos, e 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos. Os pais também devem assumir a responsabilidade de manter constantemente o acompanhamento do estado de saúde da criança, além de prestar informação semestralmente sobre o crescimento e desenvolvimento das crianças menores de sete anos; deve haver o pré-natal das gestantes e acompanhamento das nutrizes. Deste modo, a sua relevância social dos Programas de Transferência de Renda, a exemplo do PBF, se dá em torno da pretensão em articular as necessidades das demandas provenientes das unidades escolares, à luz da participação e do engajamento dos(as) alunos(as), bem como, seus familiares em grupos multidisdisciplinares, com o propósito do empoderamento dos sujeitos envolvidos na ação, cujas expectativas referem-se a inserção social dos sujeitos em vulnerabilidade social, no exercício de seus direitos. Igualmente, ressalta-se a importância do empoderamento desses sujeitos no processo de acesso à educação, através da frequência escolar, de modo que possibilite aos mesmos o exercício da cidadania e a efetivação de seus direitos. Porém, salienta-se que a frequência não se trata de um mecanismo apenas para manter o PBF, e sim para que no futuro ocorra a emancipação e transformação social, o que poderá proporcionar a saída da família do referido programa. É preciso, também, que ao se constatar a infrequência, busque-se identificar as causas, pois, além das expressões da questão social que ocasionam a necessidade do benefício, podem ocorrer outras variáveis que causam a infrequência, e estas precisam ser minimizadas e, se possível, sanadas, para reduzir ou erradicar o descumprimento das condicionalidades. Para tanto, faz-se necessário que a equipe multidisciplinar de cada escola trace diversas estratégias, de maneira a reconduzir à sala de aula os alunos em situação de infrequência escolar. Faz-se mister registrar que os gestores são sujeitos imprescindíveis no desdobramento desse processo, no sentido de conduzir ações proativas que favoreçam a participação de todos os sujeitos envolvidos no cenário da escola. 3- O PAPEL DAS CONDICIONALIDADES DO PBF As condicionalidades do PBF apresentam-se como essencial, visto que, possibilita garantir a permanência na escola por meio da frequência escolar, sendo possível viabilizar o estímulo do aluno que se encontra em vulnerabilidade social a manter-se na Escola. O propósito da imposição de condições para o acesso ao Bolsa Família remete-se ao fortalecimento e ampliação do acesso das famílias usuárias do programa aos direitos sociais básicos como educação, saúde e assistência social. Nesse sentido, objetiva-se através das condicionalidades, identificar as condições de

- 24. 23Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer risco social as quais as famílias possam estar submetidas e como enfrentá-las. Conforme Ximenes et al. (2011, p. 12): Pretende-se com as condicionalidades reforçar o acesso das famílias beneficiárias às políticas de educação, saúde e assistência social, promovendo melhoria das condições de vida, bem como levar o poder público a assegurar a oferta desses serviços. O adequado acompanhamento das condicionalidades possibilita a identificação de situações de vulnerabilidade no contexto familiar que interfiram no acesso aos serviços básicos a que as famílias têm direito, demandando ações do poder público no atendimento a essas situações. Segundo o MDS (2017), espera-se por meio das condicionalidades, além da melhoria das condições de vida das famílias beneficiárias do PBF, a ruptura do ciclo intergerencial da pobreza, uma vez que, ao terem acesso, por exemplo, a educação, crianças e adolescentes poderão ter condições de se qualificarem e ingressarem no mercado de trabalho, podendo assim, romper com o referido ciclo. Conforme o MDS (2008), Portaria n° 321, que regulamenta a gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família, assegura-se que: [...] no contexto do Programa Bolsa Família, busca-se com as condicionalidades reforçar o direito de acesso das famílias às políticas de saúde educação e assistência social, promovendo a melhoria das condições de vida da população beneficiária, assim como levar o Poder Público a assegurar a oferta desses serviços. [...]que o adequado monitoramento das condicionalidades permite a identificação de vulnerabilidades sociais que afetam ou impedem o acesso das famílias beneficiárias aos serviços a que têm direito, demandando ações do Poder Público voltadas ao acompanhamento das famílias em situação de descumprimento. (Portaria n° 321, 2008, p. 1). De acordo com a referida Portaria, o MDS (2017), por meio destas exigências, procura incentivar as famílias ao exercício e acesso a programas básicos e, por consequência, garantir as mesmas, melhores condições de vida. Concomitante, cabe também ao Poder Público local, além de garantir os serviços de educação, saúde e assistência social, propiciar condições necessárias para que os usuários do PBF tenham acesso aos serviços ofertados e sejam acompanhados, caso estejam em situação descumprimento. A gestão das condicionalidades do PBF ocorre através do monitoramento e fiscalização das famílias, pelos entes federativos, de forma a averiguar se as famílias usuárias estão cumprindo com seus compromissos. Assim, foram criadas em 2004, a Portarias Interministerial n° 3.789, de 17 de novembro e a Portaria Interministerial n° 2.509, de 18 de novembro, as quais dispõe, respectivamente, sobre as atribuições e normas para o cumprimento das condicionalidades pertinentes à educação e sobre as atribuições e normas para a oferta e monitoramento das demais condicionalidades.

- 25. 24Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Ainda sobre a organização das condicionalidades, tem-se a Portaria n° 321, de 29 de setembro 2008, já mencionada anteriormente, que reza que as condicionalidades devem ocorrer de forma descentralizada, com articulação entre as políticas de Educação, Saúde e Assistência Social, além de contar com a participação dos entres federados (União, Estados e Municípios) por meio de ações interligadas. De acordo com a Portaria acima (2008, p.5), as famílias deverão ter conhecimento e orientação acerca dos seus direitos e deveres, cabendo aos responsáveis pela gestão do PBF no governo federal, estados e municípios, assim como as instâncias de controle social em suas respectivas esferas informar e orientar. Outro aspecto que é importante destacar trata das responsabilidades de cada esfera de governo para com as condicionalidades. Desta forma, segundo o MDS (Portaria n° 321, art. 15. 2008) compete aos coordenadores estaduais do PBF: I - realizar articulações com os gestores das políticas setoriais específicas para que seja realizada a coleta e o registro das condicionalidades previstas no Programa, quando o acesso ao serviço se realizar em estabelecimento estadual; II - atuar em cooperação com os municípios para garantir o registro das informações relativas às condicionalidades; III - apoiar os municípios localizados em seu território na realização da gestão de condicionalidades do Programa; e V - elaborar planejamento anual intersetorial do estado, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e educação, para o desenvolvimento e apoio das ações de gestão de condicionalidades do PBF e acompanhamento familiar. Nessa lógica, corresponde ao gestor municipal a atribuição mediante os termos de adesão específicos assinados pelos municípios: I - atuar em cooperação com os responsáveis pelo registro do acompanhamento das condicionalidades nas áreas de saúde, educação e assistência social, para garantir a coleta das informações de acordo com os calendários definidos; II - realizar as ações de gestão de benefícios, em decorrência do provimento do recurso administrativo de que trata art. 11 desta Portaria; III - notificar formalmente o responsável pela Unidade Familiar, quando necessário, nos casos de descumprimento de condicionalidades, sem prejuízo de outras formas de notificação; IV - analisar as informações sobre não cumprimento de condicionalidades e encaminhar as famílias beneficiárias do PBF, em situação de descumprimento, às áreas responsáveis pelo acompanhamento familiar e oferta dos serviços sócioassistenciais; V - elaborar planejamento anual inter-setorial do município, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e educação, para o desenvolvimento das ações de gestão de condicionalidades do PBF e de acompanhamento familiar. (Portaria n° 321, art. 16.)

- 26. 25Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer Além das atribuições impostas aos Estados e Municípios pela Portaria n° 321, art. 20, esta também impõe algumas proibições no que diz respeito às condicionalidades, as quais pode-se citar: I - instituir outros efeitos relacionados às condicionalidades sobre os benefícios financeiros pagos às famílias além dos previstos nesta Portaria; II - instituir outras condicionalidades à família; e III - utilizar formas de comunicação humilhantes ou constrangedoras a respeito do descumprimento das condicionalidades. Vale salientar que, o responsável pela articulação das ações da gestão dos compromissos do PBF no âmbito nacional é de responsabilidade do Departamento de Condicionalidades (DECON) e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Enquanto aos Estados compete a responsabilidade pela coordenação em âmbito Estadual. Aos municípios, a competência é do gestor municipal do PBF. As condicionalidades vinculadas a Educação, tratam da necessidade de que todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem está devidamente matriculados e com frequência mensal mínima de 85% e, para estudantes entre 16 e 17 anos, devem ter frequência mínima de 75%, com a finalidade de “enfrentar os mecanismos de reprodução da pobreza”, em outras palavras, “romper o ciclo intergerencial da pobreza”, como afirma Pires (2013, p.514). Pressupõe-se que essas crianças e adolescentes, a partir da frequência escolar, possam inserir-se futuramente no mercado de trabalho e, por conseguinte, sair da condição de pobreza ou de extrema pobreza. Assim, o acompanhamento familiar, permite identificar os motivos que impedem as famílias de cumprirem as condicionalidades do programa, e ao mesmo tempo a busca por soluções. É importante ressaltar que a interrupção temporária dos efeitos sobre o benefício tem duração de seis meses, podendo ser ampliada pelo mesmo período, mediante solicitação e avaliação do município, se essa avaliação não for realizada, a família volta a receber sanções em casos de descumprimento de condicionalidades. Nesse sentido, o acompanhamento familiar é um processo essencial para a proteção das famílias do PBF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e requer, a realização de acompanhamento. Outra discussão em torno das condicionalidades trata-se da permanente cobrança por porta de saída do programa, com base em evitar o acomodamento e a dependência das famílias ao mesmo. Ou seja, criar estratégias para que os beneficiários não se tornem dependentes do governo. Segundo Rodrigues (2008), a permanência das famílias no PBF deve ser de curto prazo, uma vez que existe um enorme contingente de pessoas a espera do benefício e também, que o programa seja apenas um mecanismo temporário de redução de danos, ao tempo em que possibilite elementos de autonomia financeira aos seus participantes.

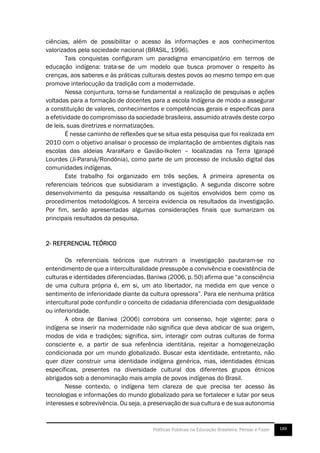

- 27. 26Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer 1- O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA NAZINHA BARBOSA DA FRANCA Em se tratando da realidade da Escola Nazinha Barbosa da Franca, esta em sua totalidade, possui 663 alunos (as) matriculados, sendo no Fundamental I 325 alunos (as) e no Fundamental II 338 alunos (as), porém apenas 618 alunos (as) frequentam regularmente a escola do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental I e II. O Projeto ampliou o seu raio de ação, para o Fundamental II, e na atualidade o alunado do 1º ao 5º ano do Fundamental I, correspondem a 292 alunos (as) beneficiários do Programa Bolsa Família, que consistem em 101 alunos (as) em descumprimento do PBF, considerando 34,5% do alunado. No Fundamental II, do 6º ao 9º ano, 159 participam do Programa Bolsa Família, e faz-se o recorte dos dados pelas disciplinas de português e matemática, visto que são disciplinas mais recorrentes no Ensino Fundamental II, com relação à disciplina de Português, são 40 alunos (as) e em Matemática, são 23 alunos (as), no qual, totalizam 63 alunos (as), atribuídos em 39,6% de alunos (as) em descumprimento. Quadro 1 – Alunos beneficiários do PBF em descumprimento da frequência escolar – Fundamental I e I Fonte: Primária, 2017. Vale salientar que na Escola Municipal Nazinha Barbosa da Franca, grande parte dos estudantes são moradores do bairro São José, cujo território é marcado pela extrema vulnerabilidade social e isso implica em fatores predominantes da infrequência escolar, considerando-se que, estes fatores estão associados aos graves problemas sociais, e que têm como consequência o descumprimento do PBF, que podem ser imbricados pela negligência familiar, pelo tráfico de drogas, a violência urbana, bullying, trabalho infantil, entre outros fatores. 325 292 101 338 159 63 0 50 100 150 200 250 300 350 400 T. de Alunos Alunos beneficiários Alunos descumpridores Fundamental I Fundamental II

- 28. 27Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer O principal objetivo da condicionalidade de educação é apoiar a inclusão, permanência e progressão escolar de crianças de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. A condicionalidade de educação representa, portanto, um farol de alerta, um ponto de monitoramento para a gestão pública, para se equalizar em uma linha positiva as trajetórias escolares de todas as crianças e adolescentes, independentemente de sua condição socioeconômica. (CRAVEIRO; XIMENES, 2013, p.115) As condicionalidades do PBF na Educação são acompanhadas pelo Programa de Acompanhamento da Frequência Escolar de Crianças e Jovens em Vulnerabilidade, que visa propor estratégias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Sendo assim, o registro da frequência é enviado para o referido Programa de Acompanhamento, em consonância com os entes federados bimestralmente e nos casos de descumprimentos, faz-se necessário expor, suas as razões: No caso de descumprimento (não frequência ou baixa frequência), é necessário registrar o motivo indicativo, para que ações complementares sejam planejadas com a finalidade de enfrentamento e superação destes motivos, com vistas à melhoria da qualidade da educação das populações em situação de risco e de vulnerabilidade social. Estes registros são efetivados diretamente pelas unidades escolares. (CRAVEIRO; XIMENES, 2013, p.113) Desta maneira, a importância das condicionalidades do PBF permite, de modo geral, diminuir a evasão escolar e obter o enfrentamento dos condicionantes da vulnerabilidade social, pois, de acordo com a Portaria Interministerial nº 3789, de 17 de novembro de 2004, cabe aqui destacar a importância da Escola e do Programa Bolsa Família, considerando-se que a escola é um espaço de construção de conhecimento, formação humana e proteção social às crianças e adolescentes e que o baixo índice de frequência escolar é um dos indicadores de situação de risco que deve ser considerado na definição de políticas de proteção à família. (BRASIL, 2004). 2- CONSIDERAÇÕES FINAIS Diante do exposto, considera-se que as condicionalidades na educação são primordiais, pois, possibilitam a redução das faltas, melhoras no índice de aprendizado e a minimização da evasão escolar, contudo, salienta-se a necessidade de uma articulação mais efetiva entre escola e família, na relação da inclusão social destes alunos (as) faltosos, particularmente por estas famílias se encontrarem em situação de risco social e não abarcarem informações precisas sobre a frequência escolar, bem como acerca dos direitos constituídos no Programa Bolsa Família. Faz-se mister que também sejam informadas de todas as consequências ou sanções que são impostas pelo PBF aos descumprimentos das condicionalidades, a saber: advertência, bloqueio, suspensão e cancelamento da renda.

- 29. 28Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer No entanto, os cumprimentos das condicionalidades não devem ocorrer apenas para evitar as sanções, e sim porque, o beneficiário precisa estar na escola para adquirir conhecimento, pois, é o aprendizado que lhe permitirá no futuro a emancipação, até porque o PBF por si só, não conduz a uma transformação social. Para tanto, é preciso que ocorra a estimulação da conscientização da família, e que sejam elaboradas estratégias que fortaleçam o vínculo família-escola, assim como um trabalho conjunto da equipe multidisciplinar, mediante a realização de diversas formas interventivas como: reuniões de pais, entrevistas sociais e visitas domiciliares, com o intuito de conhecer o arranjo familiar, da criança e do adolescente, sendo possível desnudar o motivo das faltas. Também pode-se proporcionar através de oficinas pedagógicas, temas diversificados que envolvam: o bullying; a relação da família e a escola, drogas, entre outros fatores que colaborem com a infrequência escolar, sendo indispensável propor melhores intervenções que delineie estratégias mais efetivas, para procurar relacionar não somente o cumprimento das condicionalidades do PBF, mas incluir esses alunos ausentes no âmbito educacional, a fim de ter o aparato de transformação social, no qual, a educação é um pilar fundamental para esta construção social. Tais razões comprovam a importância das condicionalidades do PBF na Educação, há vista que estas colaboram na integração dessas famílias que estão em estado de pobreza e extrema pobreza para o viés do direito social e do acesso à Educação. REFERÊNCIAS ACANDA, Jorge Luiz. Sociedade civil e Hegemonia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. BARBOSA, Alexandre de Freitas. Mundo Globalizado. São Paulo: Contexto, 2001. BARDIN, Laurence. Analise de Conteúdo. Trad. Luiz Antero Reto e Augusto Pinheiro. 3. ed. Lisboa, 2007. BEHRING, Elaine Rosseti. Brasil em Contra-Reforma: desestruturação do Estado e perda de direitos. São Paulo: Cortez, 2003. BEHRING, Elaine Rosseti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. São Paulo: Cortez, 2006. Biblioteca Básica de Serviço Social. V.2. BRASIL, República Federativa. Diário Oficial da União. Portaria Interministerial nº 3.789, de 17 de novembro de 2004. Estabelece atribuições e normas para o cumprimento da Condicionalidade da Frequência Escolar no Programa Bolsa Família.

- 30. 29Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CRAVEIRO, Clélia Brandão Alvarenga; XIMENES, Daniel de Aquino. Dez anos do Programa Bolsa Família: desafios e perspectivas para a universalização da educação básica no Brasil. In: Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania/ org: Tereza Campello, Marcelo Côrtes Neri. Brasília: Ipea, 2013, p. 109-123. COTTA, Tereza Cristina; PAIVA, Luis Henrique. O Programa Bolsa Família e a Proteção Social no Brasil. In: 2003-2010: Bolsa Família 2003-2010: avanços e desafios. V.1, IPEA. COUTINHO, Carlos Nelson. A Hegemonia da Pequena Política. In: OLIVEIRA, Francisco de; BRAGA; Ruy; RIZEK; Cibeli (orgs). Hegemonia às Avessas. São Paulo: Boitemsepo, 2010. DIAS, Edmundo Fernandes. Política brasileira: embate de projetos hegemônicos. São Paulo: Instituto José Luís e Rosa Sundermann, 2006. FONSECA, Ana M. M. Família e Política de Renda Mínima. São Paulo: Cortez, 2001. v. 1. GABRIEL, Edilma Moreira; MACHADO, Clarisse Drummond Martins; OLIVEIRA, Raquel Loureiro. Focalização de Políticas Públicas: O Programa Bolsa Família como política pública focalizada para superação da desigualdade e exclusão. [201-?]. Disponível em: < >. Acesso em: 12 out. 2014. GOMES, Simone da Silva Ribeiro. Notas preliminares de uma crítica feminista aos programas de transferência direta de renda: o caso do Bolsa Família no Brasil. Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 10, n. 1, p. 69 - 81, jan./jul. 2011. GOMES, Maria de Fátima Leite. O Programa Bolsa família (PBF) e suas condicionalidades na educação: o acompanhamento e monitoramento dos(as) alunos(as) em descumprimento na Escola Municipal Nazinha Barbosa da Franca – João Pessoa, 2017. GRAMSCI, Antônio. Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em: 08 setembro. 2017. MDS. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Condicionalidade de Educação. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/gestao-de condicionalidades/condicionalidades-de-educacao%20>. Acesso em: 16 setembro. 2014

- 31. 30Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer ______. Condicionalidade de Saúde. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades/gestao-de condicionalidades/condicionalidades-de-saude%20>. Acesso em: 16 setembro. 2017. ______. Condicionalidades do Bolsa Família. s/d. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades>. Acesso em: 10. setembro. 2017. ______. Secretaria Nacional de Renda de cidadania. Instrução Operacional Conjunta nº 19/SENARC/SNAS. Brasília, 7 de setembro de 2017. Ministério do de 29 de setembro de 2008. Regulamenta a gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família, revoga a portaria GM/MDS nº 551, de 9 de novembro de 2005, e dá outras providências.Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Portaria GM/MDS nº 321. MOTA, Ana Elizabete. Cultura da Crise e Seguridade Social: um estudo sobre as tendências da previdência e da assistência social brasileira nos anos 80 e 90. São Paulo: Cortez, 1995. NETTO, José Paulo. A assistência social entre a produção e a reprodução social. Cadernos do Núcleo de Seguridade e Assistência Social da Puc Sp, PUC/SP/S. Paulo/SP, v. 2, p. 63-78, 1995. OFFE, C. Dominação de classe e sistema político: sobre a seletividade das instituições políticos. In: OFFE, C. (Org.) Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. OLIVEIRA, Francisco de; BRAGA, Ruy; RIZEK, Cibeli (Orgs.). Hegemonia às Avessas. São Paulo: Boitempo, 2010. PAULANI, Leda Maria. Capitalismo Financeiro, Estado e Emergência Econômico e Hegemonia às avessas no Brasil. In: OLIVEIRA, Francisco de; BRAGA, Ruy; RIZEK, cibeli (orgs.). Hegemonia às avessas. São Paulo: Boitempo, 2010. PIRES, André. Afinal para que servem as condicionalidades em educação do Programa Bolsa Família?. Ensaio: aval. pol. públ. Educ. Rio de Janeiro, v. 21, n.80, p. 513-532. 2013. RODRIGUES, Marlene Teixeira. Equidade de gênero e transferência de renda: reflexões a partir do Programa Bolsa Família. In: BOCHETI, I., BERING. E. R., SANTOS, S. M. de M., MIOTO, R. MC. T. Política Social no capitalismo: tendências contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2008.

- 32. 31Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer SANTIAGO, Maria das Graças de Oliveira; GRAMACHO, Maria Vitória de Souza Dantas; DAZZANI, Maria Virginia Machado. Programa Bolsa Família acompanhamento familiar no sistema único de assistência social. Cadernos Gestão Pública e Cidadania: São Paulo, v. 18, n. 63, Jul./Dez. 2013. SANTOS, Francisco Waleison dos. et al. Análise crítica acerca do programa de transferência de renda bolsa família na esfera compensatória da ofensiva neoliberal. II Colóquio Sociedade, Políticas Públicas, Cultura e Desenvolvimento. 2012. SEIBEL, E.; OLIVEIRA, H. Clientelismo e seletividade: desafios às políticas sociais. Revista de Ciências Humanas. Florianópolis, n° 39, abril/2006. SILVA, Maria Ozanira da Silva e . Renda Mínima: características e tendências da experiência brasileira. In: Aldaíza Sposati. (Org.). Renda Mínima no Debate Internacional. 1. ed. São Paulo: PUC/SP, 2001, v. 1, p. 101-117. SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Renda Minima e Reestruturação Produtiva. 1. ed. SÃO PAULO: CORTEZ, 1997. SPOSATI, Aldaiza de Oliveira. Renda Mínima e crise mundial: saída ou agravamento. São Paulo: Cortez, 1997. TEIXERA, Francisco José Soares. Pensando com Marx: uma leitura crítico-comentada de O Capital. São Paulo: Ensaio, 1995. TREVISANI, Jorginete de Jesus Damião. Avaliação da implementação das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família e seu papel no cuidado à saúde: estudo de caso do município do Rio de Janeiro. São Paulo, 2012. XIMENES, Daniel de Aquino; AGATTE, Juliana Picoli. A gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família: uma experiência intersetorial e federativa. Inc. Soc., Brasília, DF, v. 5 n. 1, p. 11-19, 2011. YAZBEK, Maria Carmelita. Classes subalternas e assistência social. São Paulo: Cortez, 1999. ABSTRACT The article starts with the experience report of the extension project, entitled: The Bolsa Família Program (PBF) and its conditionalities in education: the monitoring of students in noncompliance at the municipal school nazinha barbosa da franca, located in the district of manaíra, in joão pessoa - pb, in which an analysis is made of the students enrolled from 1st to 9th grade, elementary school i and ii, who are beneficiaries of the income transfer program bolsa family (pbf). the aim is to understand the importance of the pbf in education, through its conditionality, and to

- 33. 32Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer verify the number of students who are in noncompliance, through the possible reasons that contemplate the consequent students' absences (the ) beneficiaries of the (pbf). however, all the subjects involved are provided with an envelope in relation to the sanctions imposed in the (pbf), in a critical way, so that it can obtain the strengthening of citizenship and social rights. thus, it is necessary to propose better coping strategies for noncompliance with school attendance, providing the encouragement and prevention of the students in need. however, school dropout is especially due to the fact that the social vulnerability of the students, such as: violence, family neglect, drug trafficking, among others. this time, it is pointed out that the pbf can be seen as a social vehicle that enables the insertion in the context of society, of those who are in a state of social exclusion. KEYWORDS: Social Program, Bolsa Familia Program, Education, Conditioalities.

- 34. 33Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer CAPÍTULO III A VISÃO DA GESTÃO DE PESSOAS SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE NO ESTADO DE PERNAMBUCO ________________________ Cybelle Leão Ferreira Gyselle Leão Ferreira Viviana Maria dos Santos

- 35. 34Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer A VISÃO DA GESTÃO DE PESSOAS SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE NO ESTADO DE PERNAMBUCO Cybelle Leão Ferreira Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Recife – PE Gyselle Leão Ferreira Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) Recife – PE Viviana Maria dos Santos Escola Estadual Marcelino Champagnat Recife – PE RESUMO: O salário é uma das recompensas mais esperadas por quem trabalha. Existem vários critérios para o valor final desta remuneração e uma das funções da Gestão de Pessoas é buscar valores justos e compatíveis com o porte da empresa, produtividade do colaborador, nível de escolaridade, entre outros. Infelizmente, muitas profissões ainda estão aquém em comparação a outras, tanto em nível salarial, como em qualidade de vida no trabalho e prestígio social. Neste trabalho serão abordadas as influências da remuneração nas atividades profissionais de professores da educação básica considerando os vencimentos iniciais dos docentes da Região Metropolitana do Recife. Antes de 2008 não havia uma regulamentação do piso salarial desta categoria, portanto, víamos salários considerados baixos quando comparado somente a escolaridade. Mas com a sua regulamentação, ocorrida em 2008 com aplicação a partir de 2009, houve uma valorização da remuneração desses profissionais, com o salário fixado, naquela época, em R$ 950,00, enquanto o salário mínimo estava em R$ 465,00. Porém, mesmo com a regulamentação, foi verificado que muitas prefeituras ainda não pagam o piso salarial a esses profissionais, utilizando de artifícios, como a redução de carga horária ou complementando o salário bruto com gratificações temporárias para alcançar o valor base. Essas divergências de valores prejudicam o rendimento laboral do assalariado pois o mesmo pode não si sentir valorizado em sua função e as gratificações temporárias complementares costumam não ser incorporadas nas aposentadorias, ocasionando uma redução no valor salarial. PALAVRA-CHAVE: Gestão de Pessoas, salário, valorização profissional. 1. INTRODUÇÃO A pretensão salarial compatível com a função exigida para um cargo é uma busca constante entre as mais diversas profissões. Para os professores da educação básica, tanto no setor privado como no público, é uma luta constante em busca de melhores salários. O atual cenário visto, em diversos setores, é de maiores

- 36. 35Políticas Públicas na Educação Brasileira: Pensar e Fazer exigências em produtividade e nível de escolaridade em detrimento da remuneração e qualidade de vida no trabalho. O objetivo geral deste estudo é analisar, sob a ótica da Gestão de Pessoas, a valorização profissional docente por parte das prefeituras dos municípios da Região Metropolitana de Recife, no Estado de Pernambuco, levando em consideração somente o salário base inicial mensal. Este artigo pertence ao trabalho produzido na graduação já concluída da autora (Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos) com o apoio de graduandas em licenciatura (as coautoras). A importância deste trabalho para a área da Educação é mostrar aos futuros docentes uma análise dos vencimentos oferecidos aos servidores na esfera municipal do Estado em questão. 2. METODOLOGIA Foi realizado um comparativo dos pagamentos oferecidos aos ingressantes de cargos públicos, citados em editais de concurso público, para professores do ensino fundamental I e II dos municípios analisados. Nos municípios aonde as seleções para cargos efetivos foram anteriores a 2010 foram incluídas algumas seleções simplificadas (seleção com o propósito de contratar profissionais temporários para cobrir eventuais falta de servidores) para fins de comparação. Os editais analisados foram no período entre setembro de 2006 e março de 2017. Para embasamento da valorização profissional em cima da remuneração foi feita revisão bibliográfica na área de Administração de Cargos e Salários. 3. A IMPORTÂNCIA DO SALÁRIO PARA A SOCIEDADE Para as pessoas, o recebimento de proventos é visto como uma recompensa pela prestação de seus serviços e funciona com uma moeda de troca, o funcionário produz para a empresa e em contrapartida ele recebe uma retribuição por ter se empenhado em fazer a sua parte. Já para as organizações, o pagamento dos salários é, ao mesmo tempo, um custo e um investimento, custo por ser um valor a ser retirado dos capitais empresariais e investimento por ser um motivacional para as pessoas na produção de bens e serviços para uma empresa. Chiavenato (2003, p. 35-36) fala o seguinte sobre a importância de pagamentos aos colaboradores. A compensação é provavelmente a maior razão pela qual as pessoas buscam um emprego. Ela é importante do ponto de vista de cada pessoa, como uma necessidade vital. Pagamento é o meio pelo qual uma pessoa proporciona satisfação de suas necessidades e de sua família. Para muitas pessoas com atitude instrumental quanto ao trabalho, é a maior razão para trabalhar. Entretanto, o trabalho pode ser mais do que um elemento que proporcione satisfação para as necessidades fisiológicas das pessoas.