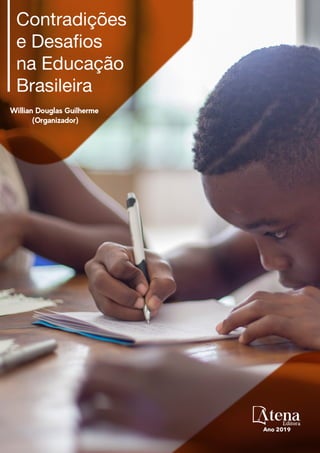

Contradições e Desafios na Educação Brasileira

- 2. Contradições e Desafios na Educação Brasileira Atena Editora 2019 Willian Douglas Guilherme (Organizador)

- 3. 2019 by Atena Editora Copyright © Atena Editora Copyright do Texto © 2019 Os Autores Copyright da Edição © 2019 Atena Editora Editora Executiva: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira Diagramação: Geraldo Alves Edição de Arte: Lorena Prestes Revisão: Os Autores O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. Conselho Editorial Ciências Humanas e Sociais Aplicadas Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice Profª Drª Juliane Sant’Ana Bento – Universidade Federal do Rio Grande do Sul Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins Ciências Agrárias e Multidisciplinar Prof. Dr. Alan Mario Zuffo – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná Prof. Dr. Darllan Collins da Cunha e Silva – Universidade Estadual Paulista Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Prof. Dr. Jorge González Aguilera – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas

- 4. Ciências Biológicas e da Saúde Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás Prof.ª Dr.ª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande Ciências Exatas e da Terra e Engenharias Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista Conselho Técnico Científico Prof. Msc. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo Prof.ª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico Prof. Msc. Carlos Antônio dos Santos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Prof.ª Msc. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia Prof. Msc. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista Prof. Msc. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão Prof.ª Msc. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal Prof. Msc. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) C764 Contradições e desafios na educação brasileira [recurso eletrônico] / Organizador Willian Douglas Guilherme. – Ponta Grossa, PR: Atena Editora, 2019. – (Contradições e Desafios na Educação Brasileira; v. 1) Formato: PDF Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader Modo de acesso: World Wide Web Inclui bibliografia ISBN 978-85-7247-373-6 DOI 10.22533/at.ed.736190106 1. Educação e Estado – Brasil. 2. Educação – Aspectos sociais. 3. Educação – Inclusão social. I. Guilherme, Willian Douglas. II. Série. CDD 370.710981 Elaborado por Maurício Amormino Júnior | CRB6/2422 Atena Editora Ponta Grossa – Paraná - Brasil www.atenaeditora.com.br contato@atenaeditora.com.br

- 5. APRESENTAÇÃO O livro “Contradições e Desafios na Educação Brasileira” foi dividido em 4 volumes e reuniu autores de diversas instituições de ensino superior, particulares e púbicas, federais e estaduais, distribuídas em vários estados brasileiros. O objetivo desta coleção foi de reunir relatos e pesquisas que apontassem, dentro da área da Educação, pontos em comuns. Neste 1º Volume, estes pontos comuns convergiram nas temáticas “Ações afirmativas e inclusão social” e “Sustentabilidade, tecnologia e educação”, agrupando, respectivamente, na 1ª parte, 11 artigos e na 2ª, 14 artigos. A coleção é um convite a leitura. No 2º Volume, os artigos foram agrupados em torno da “Interdisciplinaridade e educação” e “Um olhar crítico sobre a educação”. No 3º Volume, continuamos com a “Interdisciplinaridade e educação” e incluímos a “Educação especial, família, práticas e identidade”. E por fim, no 4º e último Volume, reunimos os artigos em torno dos temas “Dialogando com a História da Educação Brasileira” e “Estudo de casos”, fechando a publicação. Entregamos ao leitor o livro “Contradições e Desafios na Educação Brasileira” com a intenção de cooperar com o diálogo científico e acadêmico e contribuir para a democratização do conhecimento. Boa leitura! Willian Douglas Guilherme

- 6. SUMÁRIO SUMÁRIO CAPÍTULO 1.................................................................................................................1 A ETICA TRABALHADA PELOS PCN’S E DIMINUICAO DA VIOLENCIA DENTRO DO ESPAÇO ESCOLAR Luana Nayara de Brito Ferreira Vívian da Silva Lobato DOI 10.22533/at.ed.7361901061 CAPÍTULO 2.................................................................................................................7 AS AFETIVIDADES E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EM ABORDAGENS SOBRE TRANSGÊNICOS EM REVISTAS NACIONAIS DA ÁREA DE ENSINO E NAS ULTIMAS CINCO EDIÇÕES DO ENPEC Karla de Oliveira Munarin Sérgio Choiti Yamazaki Regiani Magalhães de Oliveira Yamazaki DOI 10.22533/at.ed.7361901062 CAPÍTULO 3...............................................................................................................23 CARTOGRAFIA DE GRUPOS DE PESQUISA SOBRE ARTE, PEDAGOGIA E MEDIAÇÃO: QUEM SOMOS? QUANTOS SOMOS? E ONDE ESTAMOS? Fabiana Souto Lima Vidal Ana Paula Abrahamian de Souza Daniel Bruno Momoli DOI 10.22533/at.ed.7361901063 CAPÍTULO 4...............................................................................................................34 DISCRIMINAÇÃO RACIAL NOS DISCURSOS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL Ketno Lucas Santiago Ana Paula Vieira e Souza DOI 10.22533/at.ed.7361901064 CAPÍTULO 5...............................................................................................................44 DISCURSOS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ACERCA DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: ENTRE PRÁTICAS E DESAFIOS Marcos Vinicius Sousa de Oliveira Deidiane Costa Guimarães Ana Paula Vieira e Souza DOI 10.22533/at.ed.7361901065 CAPÍTULO 6...............................................................................................................51 EDUCAÇÃO ESCOLAR, MOVIMENTO E PROFESSORES INDÍGENAS NA AMAZÔNIA: DIMENSÕES DA LUTA PELO RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE E DA DIFERENÇA DE POVOS EXISTENTES NO BRASIL Fernando Roque Fernandes DOI 10.22533/at.ed.7361901066

- 7. SUMÁRIO CAPÍTULO 7...............................................................................................................65 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO INICIAL: REFLEXÕES ACERCA DA EXPERIÊNCIA EM UM PROJETO INTERDISCIPLINAR Debora Brito Lima Railda da Silva Santos Dhessia da Silva Lima Amélia Maria Araújo Mesquita Brenda Aryanne Damasceno Monteiro Jakson Brito Lima DOI 10.22533/at.ed.7361901067 CAPÍTULO 8...............................................................................................................71 EDUCAÇÃO INDÍGENA: A IDEOLOGIA DO ÍNDIO NO LIVRO DIDÁTICO EM UMA ESCOLA INDÍGENA DA REDE PÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA Rízia Maria Gomes Furtado Alex Arlen da Silva Oliveira DOI 10.22533/at.ed.7361901068 CAPÍTULO 9...............................................................................................................87 A (IN) EXISTÊNCIA DE UM PROJETO EDUCACIONAL PARA OS NEGROS QUILOMBOLAS NO PARANÁ: DO IMPÉRIO A REPÚBLICA Lucia Mara de Lima Padilha DOI 10.22533/at.ed.7361901069 CAPÍTULO 10...........................................................................................................102 O EMPODERAMENTO DA MULHER À PROFISSÃO DE MOTOTAXISTA NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA/PA Davi Corrêa Gomes Tatiane do Socorro Correa Teixeira DOI 10.22533/at.ed.73619010610 CAPÍTULO 11...........................................................................................................108 REVISÃOSISTEMÁTICAEMANAISDEEVENTOSSOBREATEMÁTICAEDUCAÇÃO SEXUAL E SEXUALIDADE Caroline Alfieri Massan Priscila Caroza Frasson Costa DOI 10.22533/at.ed.73619010611 CAPÍTULO 12...........................................................................................................121 A MITOPOÉTICA CULTURAL AMAZÔNICA COMO ELEMENTO EDUCATIVO SOCIALIZADOR Riceli da Natividade Silva Jefferson da Silva Alves Luiz Carlos de Carvalho Dias DOI 10.22533/at.ed.73619010612 CAPÍTULO 13...........................................................................................................133 COMO ALINHAR UMA FERRAMENTA DE GAMIFICAÇÃO EM UM CURSO DE COMPUTAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR? Rodrigo Alves Costa

- 8. SUMÁRIO André Luiz Henriques Bernardo Ingrid Morgane Medeiros de Lucena DOI 10.22533/at.ed.73619010613 CAPÍTULO 14...........................................................................................................139 CRIAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO COMPUTACIONAL: VALIDAÇÃO COM O GRUPO FOCAL Williane Rodrigues de Almeida Silva Edmir Parada Vasques Prado DOI 10.22533/at.ed.73619010614 CAPÍTULO 15...........................................................................................................151 DO CORAÇÃO DA TERRA: MANUFATURA DE TINTAS ARTESANAIS COM TERRAS JUAZEIRENSES Ana Emidia Sousa Rocha Luiz Maurício Barretto Alfaya DOI 10.22533/at.ed.73619010615 CAPÍTULO 16...........................................................................................................165 EDUCAÇÃO DIGITAL E SUAS INTERFACES: DISCUTINDO CONCEITOS E PROCESSOS A PARTIR DE AÇÕES LOCAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS Nadja da Nóbrega Rodrigues, Mércia Rejane Rangel Batista DOI 10.22533/at.ed.73619010616 CAPÍTULO 17...........................................................................................................181 EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Tânia Maria Figueiredo Barreto Freitas DOI 10.22533/at.ed.73619010617 CAPÍTULO 18...........................................................................................................187 GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA E UTILIZAÇÃO DE TICS POR PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA Artur Pires de Camargos Júnior DOI 10.22533/at.ed.73619010618 CAPÍTULO 19...........................................................................................................193 O LETRAMENTO DIGITAL E A INCLUSÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD): UM ESTUDO DE CASO COM DISCENTES DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Ana Paula da Silva Maria do Carmo Maracajá Alves Alessandra Carla Ceolin Alexandre de Melo Abicht DOI 10.22533/at.ed.73619010619 CAPÍTULO 20...........................................................................................................207 O MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NA BOCA DAS MULHERES Jamylle de Souza Oliveira

- 9. SUMÁRIO Maria Inês Gasparetto Higuchi Niro Higuchi DOI 10.22533/at.ed.73619010620 CAPÍTULO 21...........................................................................................................219 O NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012): BREVES APONTAMENTOS SOBRE SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS E RESPECTIVOS REFLEXOS SOBRE A BIODIVERSIDADE Fernando Martinez Hungaro DOI 10.22533/at.ed.73619010621 CAPÍTULO 22...........................................................................................................229 O TRABALHO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM MEDIADO PELAS TIC: ARTICULAÇÕES E RUPTURAS Cinthya Maduro de Lima Dinair Leal da Hora DOI 10.22533/at.ed.73619010622 CAPÍTULO 23...........................................................................................................238 PROCESSOS CRIATIVOS DE ENSINO DE DESENHO EM ESPAÇOS VIRTUAIS Leda Maria de Barros Guimarães Maria de Fatima França Rosa Hélia Barbosa DOI 10.22533/at.ed.73619010623 CAPÍTULO 24...........................................................................................................249 QUALIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO LIXO DA PRAIA DO MOA Carlos Henrique Profírio Marques DOI 10.22533/at.ed.73619010624 CAPÍTULO 25...........................................................................................................255 RESIDÊNCIA AGRÁRIA JOVEM: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO QUE INTEGRA PESQUISA, PRÁTICA E ENSINO Juliany Serra Miranda Denival de Lira Gonçalves DOI 10.22533/at.ed.73619010625 SOBRE O ORGANIZADOR......................................................................................263

- 10. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 1 CAPÍTULO 1 doi A ETICA TRABALHADA PELOS PCN’S E DIMINUICAO DA VIOLENCIA DENTRO DO ESPAÇO ESCOLAR Luana Nayara de Brito Ferreira Universidade Federal do Pará/UFPA Abaetetuba-Pará Vívian da Silva Lobato Universidade Federal do Pará/UFPA Belém-Pará RESUMO: O presente trabalho originou-se de uma pesquisa realizada, tendo em vista a ética no ensino fundamental, no município de Abaetetuba, no estado do Pará. Apesquisa teve como objetivo, discutir a ética na perspectiva de um tema transversal no (PCN’S), analisando de que forma vem sendo trabalhada no cotidiano das escolas, possibilitando assim, abrir espaços para outros debates necessários, como a violência escolar. A incidência da violência também está ligada à indisciplina dos alunos e tal comportamento é gerado por uma série de fatores. A metodologia do estudo ancorou- se na pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Através dos resultados da pesquisa foi possível compreender que o tema ética, tem sido pouco abordado nas escolas públicas, deixando de lado o contexto social, além, pouco conhecimento dos valores e reflexão dos princípios da ética na educação. PALAVRAS-CHAVE: Ética. Violência. Educação. ABSTRACT: The present study was based on a research carried out, in view of the ethics in elementary education, in the municipality of Abaetetuba, in the state of Pará. The objective of this research was to discuss ethics in the perspective of a transversal theme in (PCN'S) analyzing how it has been worked on in the daily life of schools, thus opening spaces for other necessarydebates,suchasschoolviolence.The incidence of violence is also linked to students' indiscipline and such behavior is generated by a number of factors. The methodology of the study was anchored in bibliographic research and field research. Through the results of the research it was possible to understand that the ethical theme has been little approached in public schools, leaving aside the social context, besides, little knowledge of the values and reflection of the principles of ethics in education. KEYWORDS: Ethics. Violence. Education. INTRODUÇÃO A Ética aponta uma das necessidades que a escola, principalmente os docentes e alunos, tenham como referência os temas transversais nos conteúdos curriculares, que acompanha toda a nossa formação cotidiana e educacional. Dessa forma, o presente resumo expandido trabalhará algumas questões como: o ambiente

- 11. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 2 escolar e a relação social, escola e família, e também apresentando respectivas reflexões sobre ética e as variadas manifestações da violência escolar, decorrente ao cotidiano social dos alunos e o que interfere no espaço escolar. As discussão e os debate sobre os desafios destas políticas, resultou a Lei n 9.394/96,queinstituiasDiretrizeseBasesdaEducaçãoNacional-LDBNeapartirdela,a concepção de Parâmetros Curriculares Nacionais PCN’s, cujos conteúdos curriculares, além das áreas de conhecimento tradicional, privilegiaram Temas Transversais, entre eles a ética. Por causa de minhas inquietações, o tema em questão transformou- se em meu objeto de pesquisa no presente trabalho, na qual contextualizo, visando considerar uma dimensão de grande relevância para a formação do sujeito. Na escola, assim como em outras instituições socializadoras, princípios e valores são pautados por regras formais e informais. Tais medidas, para que possam surtir o efeito desejado, devem ser amplamente conhecidas, o que, entretanto, não assegura, por si só, que sejam respeitadas e cumpridas (ABRAMOVAY et al, 2009, p. 37). O trabalho apresenta alguns resultados obtidos através da pesquisa de campo e das observações, realizada a respeito dos PCN´s nos currículos das escolas do ensino fundamental, e como a ética vem sendo trabalhado nas escolas, com o propósito de compreender de que forma as escolas a partir dessa abordagem trabalham para a diminuição da violência escolar, que vem crescendo muito nas escolas, com análise e narrativas feitas sobre os documentos do tema proposto, trechos de conversas informais com profissionais dessas escolas. O tema ética, tem sido pouco abordados nas escolas públicas e quando é abordada as escolas são conveniadas, ou então de forma referente menos complexa, embora os currículo com as disciplinas formais ainda prevalecem como a principal visão educacional, professores e escolas sobrecarregadas pouca a participação da família e comunidade, surgindo várias problemáticas entre elas a indisciplina que ocasiona e levam a violência escolar, deixando com que o aluno não desenvolva a sua autonomia nas bases iniciais, sejam indivíduos menos crítico, acomodando-se para as problemáticas do futuro posterior. REVISÃO DE LITERATURA A Ética e Atividade Pedagógica no Ensino Fundamental A cidadania deve ser compreendia como produto de história vivida pelos grupos sociais, sendo, nesse processo, constituída por diferentes tipos de direitos e deveres a serem seguidos. A abordagem desse trabalho dará um olhar para educação escolar diante da preocupação que envolva a ética introduzida como uns dos temas transversais dos PCN’S que oriente no currículo escolar dando suporte, e como se dá essa prática, também mostrará alguns trabalhos com PCN’s em algumas escolas do

- 12. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 3 município, pois se refletirá para a formação de indivíduos, tendo algumas preventivas para o conflito da violência escola. Nessa perspectiva esse estudo tem em vista os ensinos fundamentais de 1 a 5 ano. Segundo o MEC (BRASIL, 2001, p. 36), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Constituem o primeiro nível de concretização curricular. É uma referência nacional para o ensino fundamental; estabelecem uma meta educacional para o ensino fundamental a qual devem convergir às ações políticas do Ministério da Educação e do Desporto, tais como os projetos ligados à sua competência na formação inicial e continuada de professores, à análise e compra de livros e outros materiais didáticos e à avaliação nacional. (PARÂMETROS..., 1997, p.73, apud, GONÇALVES, Helenice Maia, 2007, p.62). RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PESQUISA A RESPEITO DOS PCN`S ÉTICA E VIOLENCIA ESCOLAR, E A IMPORTANCIA PARA AS ESCOLAS Este tópico objetiva apresentar resultados das observações feitas para a abordagem do tema e estudo do TCC a respeito dos PCN´s nos currículos fundamentais das escolas do município de Abaetetuba, e como os PCN´s, em especial o tema ética vem sendo trabalhado nas escolas, e qual a importância dela para abordagem e discussões a respeito da violência escolar que estão crescendo muito nas escolas. Analisando com detalhes feitos sobre os: trechos de conversas com profissionais educacionais, que tal conceito pode nos revelar uma concepção e finalidade a respeito do objeto de investigação em questão. Nesse sentindo meu interesse em investigar nessas duas escolas de ensino fundamental, que se situavam no mesmo bairro da Aviação, na cidade de Abaetetuba- PA, próximas uma da outra. Como menciono, as escolas pesquisadas com resultados aqui, são duas como iremos destacar nas observações feitas, dessa forma irá destacar e observar como depoimentos ou conversas informais a seguir, cujos participantes da pesquisa, a partir de então, serão representados da seguinte forma: Escola (A1), Escola (A2), P (professor); D (direto); C.P (coordenadores pedagógicos). No dia 06 de outubro de 2016, visitei a primeira Escola A1, na qual eu fui bem recebida pela diretora da escola e a mesma me confirmou que a escola trabalha sim os PCN`s, juntamente com o tema ética, assim como, os demais temas transversais na escola. A escola e ensino fundamental de 1ª ao 5ª ano, sendo que 1ª ao 3ª turno da manhã e outras turmas dos 3 ª ao 5ª a tarde. Observei que muitos deles me relatam quase a mesma coisa com relação a problemática violência e indisciplina nas escolas que fui pesquisar: A indisciplina dos alunos, participação juntos dos professores e coordenadores na hora pedagógica, ou em algum trabalho para escola, a participação e problemas

- 13. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 4 familiares, e comunidade local que se encontra muito ausente na vida escolar do aluno e com a escola, questão econômica e estrutura física do espaço que torna um ambiente desagradável para se trabalhar e estudar” (Coordenadores, diretores, 2016). Dentro do planejamento observo as atividades que são permanentes no currículo, ou seja, é aquele conteúdo que chega só para determinada disciplina para poder trabalhar, no entanto de acordo com que está desenvolvendo dentro da atividade na sala de aula, exemplo o tema a respeito da família, os assuntos como esses que vão sendo inseridos como interdisciplinar na questão de valores, princípios com a finalidade de se abordar algo para o desenvolvimento educativo e social na criança e por ser uma escola que é voltada na disciplina, no respeito tendo essa preocupação desde cedo na construção ética do indivíduo. A importância de trabalhar o PCN´s abriu mais essa discursão e que já vem há um bom tempo, e tem muitos professores que nem se dão conta, muitos pensam que é algo novo e na realidade não é, pois os PCN´s estão há certo tempo já inserido no MEC, mais temos que ter a leitura deles, ter conhecimentos, tem quer ler todos os parâmetros. (P2, 2016). Nos dias 25 e 26 de outubro de 2016, direcionei-me a Escola A2, na qual fui bem recebida pela diretora da escola junto com Coordenador Pedagógico (CP), a mesma me confirmou que a escola trabalha sim os PCN`s o tema ética assim como os demais temas transversais na escola. Esta escola trabalha com o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, sendo que, do 1º ao 3º ano, pelo período da manhã e outras turmas do 4º ao 5º ano no período da tarde. Dessa maneira, ao chegar procuro saber um pouco sobre a escola o trabalho, o histórico que foi fundada a mais de 22 anos pela Assembleia de Deus e umas das formas e finalidade de trabalhar para que houvesse uma visão crista de trabalhar valores éticos e também moral, que viesse trazer para comunidade o trabalho não só pra as crianças, mais também o trabalho com as famílias. Já ocorreu na escola alguns anos atrás alguns problemas com cotidiano do aluno da família, na qual o aluno reproduzia na sala de aula, segundo a fala do CP2: Já aconteceu, no momento não temos mais tanto a questão da violência, algumas situações de problemas de violência que já passamos aqui na escola, de aluno 4 ano assediado lá fora, e refletiu aqui na escola, dificuldade com a professora, indisciplina, sobre as regras e normas da escola, de brigar com outros alunos, e tivemos um trabalho intenso com a família, mãe soleira com vários outros filhos, morava de favor, pois não terminamos de trabalhar com esse aluno até o momento que ele foi transferido por questão da mãe não ter condições de criar esse filho transferido a guarda para avó (CP2 2016). CONSIDERAÇÕES FINAIS Das escolas municipais de ensino fundamental da cidade de Abaetetuba, poucas

- 14. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 5 trabalham com os PCN´s e menos ainda com o tema ética. Entendo ser relevante ampliar o número de escolas da cidade de Abaetetuba que trabalhem com o tema da Ética, pelos PCN’s, tal iniciativa ajudaria na diminuição das situações de violência nas escolas que vêm crescendo. O trabalho com os PCN’s também ajudaria na discussão sobre demais temas sociais, abrindo pautas de metodologias novas para projetos nas escolas que estabeleça uma ligação como as disciplinas formais de forma interdisciplinar, para trabalhar a ética e os valores no Ensino Fundamental, como o princípio de valores éticos e morais trabalhando nos currículos, como atividades inseridas no cotidiano do aluno. REFERÊNCIAS BAUMAN, Zymunt, 1925 – Identidade: entrevista a Benetto Vecchi /Zygmunt Bauman, tradução, Carlos Albert Medeiros. _ Rio de Janeiro: Zahar, 2005. LOBATO, Vivian da Silva. Violência e indisciplina no contexto escolar: percepções de professores. A Pesquisa no Baixo Tocantins: Resultados de Pesquisa/ Lina Gláucia Dantas Elias... [et al], (Orgs.). São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015. LOBATO, Vivian da Silva; SOUSA, Irleide Marques de; SANTOS, Juliana Gonçalves dos. Percepções de professores sobre violência: um estudo em uma escola ribeirinha. A Pesquisa no Baixo Tocantins: Resultados de Pesquisa/ Lina Gláucia Dantas Elias... [et al], (Orgs.). São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015. RIOS, Terezinha A. Ética e competência. 6 Ed São Paulo Cortez 1997. SARMENTO, Hélder B. M. Violência e ética no cotidiano das escolas. / Hélder Boska de Moraes Sarmento (Org.); Carlos Jorge Paixão; Cely do Socorro Costa Nunes. – Belém: Unama, 2009. ABRAMOVAY, Miriam, Coord. Conversando sobre violência e convivência nas escolas. / Miriam Abramovay. Rio de Janeiro: FLACSO - Brasil, OEI, MEC, 2012. 83 p. Disponivel em:http://cdnbi. tvescola.org.br/resources/VMSResources/contents/document/publicatio ns/1449252746513.pdf. Acesso em: 20/10/2016 ABRAMOVAY, Miriam; CUNHA, Anna Lúcia; CALAF, Priscila Pinto. Revelando tramas, descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas. Brasília: Rede de Informação Tecnológica Latino-americana - RITLA, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, 2009. 496 p. Bibliografia:p.469-495:http://www.abglt.org.br/docs/Revelando_Tramas.pdf. Acesso em:15/10/2016 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: apresentação dos temas transversais, ética / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 146p. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro082.pdf. Acesso em: 16/07/2016 GOMES, Tatiana. A ética como tema transversal nos parâmetros curriculares nacionais: a questão da autonomia. Piracicaba, SP 2010. Disponívelhttps://www.unimep.br/phpg/bibdig/pdfs/ docs/11032011_160910_dissertaca otatiana.pdf. Acesso em: 18/07/2016 GONÇALVES, Helenice Maia. Os professores e o tema transversal ética. Revista de Educação PUC-Campinas, Campinas, n. 22, p. 57-66, junho 2007. Disponívelem:http://periodicos.puccampinas.

- 15. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 1 6 edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/ view/193. Acesso em:13/09/2016. CAMILA, Marque R. R. 1 CARITA Barbosa O. G. GUEDES Frederico B. D. GEIZA Patrícia S. F. CRISTINA V. A. FRANCISCO V.2 O Diálogo e a Ética contra a Violência Escolar. Revista de psicologia. Disponível em: LINK. https://blog.newtonpaiva.br pdf-e3-59 Acesso em: 13/03/2015.

- 16. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 7 AS AFETIVIDADES E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EM ABORDAGENS SOBRE TRANSGÊNICOS EM REVISTAS NACIONAIS DA ÁREA DE ENSINO E NAS ULTIMAS CINCO EDIÇÕES DO ENPEC CAPÍTULO 2 doi Karla de Oliveira Munarin karlaolimunarin@gmail.com Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Científica e Matemática, Mestrado Profissional da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS Dourados – MS Sérgio Choiti Yamazaki sergioyamazaki@gmail.br Professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS Dourados – MS Regiani Magalhães de Oliveira Yamazaki regianibio@gmail.com Professora da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD – e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS Dourados – MS RESUMO: No último século, vivenciamos um crescente avanço científico e tecnológico em várias áreas do conhecimento. Esses avanços acabam por influenciar fortemente a vida cotidiana de muitos indivíduos, que passam a incorporá-los de forma irrefletida. Contudo, nem sempre as inovações podem ser consideradas avanços reais, devido às complexidades que as envolvem. Neste sentido, um tema que chama a atenção refere-se ao termo transgênico em função de sua divulgação pelas diversas mídias e da falta de discussão que permita sua compreensão por meio de distintos pontos de vista. Neste cenário, esta pesquisa tem o objetivo de levantar as pesquisas publicadas em periódicos da área de Ensino e nas ultimas cinco edições do ENPEC que abordam as questões subjetivas dos sujeitos com ênfase na afetividade e nas representações sociais para o processo de ensino e aprendizagem dos transgênicos tendo em vista uma aprendizagem cognitiva duradoura. PALAVRAS-CHAVE: Transgênicos, Subjetividade, Afetividade, Levantamento Bibliográfico, Representações Sociais. ABSTRACT: In the last century, we have experienced a growing scientific and technological advance in several areas of knowledge. These advances end up influencing strongly the daily life of many individuals, who begin to incorporate them in an unreflective way. However, innovations may not always be considered real advances because of the complexities that surround them. In this sense, a topic that calls attention refers to the term transgenic in function of its dissemination by the various media and the lack of discussion that allows its understanding through different points of view. In this scenario, this research has the objective of raising the researches published in periodicals of the Teaching area and in the last

- 17. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 8 five editions of the ENPEC that address the subjective questions of the subjects with emphasis in the affectivity and social representations for the process of teaching and learning of the transgenics having cognitive learning. KEYWORDS: Transgenic, Subjectivity, Affectivity, Bibliographic Survey, Social Representations. 1 | INTRODUÇÃO Este artigo trata-se de uma extensão de um trabalho apresentado no VI Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia. Neste, foram incluídos dados novos da pesquisa além de citações que não foram mencionadas, resultado do amadurecimento e do processo de reflexão dos autores Atualmente é notório o extraordinário avanço científico e tecnológico que se vive no mundo em meio a crises ambientais, culturais e socioeconômicas. Essas transformações tecnológicas pedem um novo posicionamento com relação ao que é aprendido, portanto a escola não pode ficar alheia a este cenário, ao contrário, ela deve ser um ambiente propício para atender as demandas atuais da sociedade. Neste sentido as biotecnologias sempre tiveram um papel importante para a sociedade. Elas objetivam o desenvolvimento econômico, o progresso na agricultura, a melhoria dos tratamentos de saúde, sendo uma opção rentável para discussões em salas de aulas na formação de sujeitos críticos, reflexivos e atuantes na sociedade em que vivem (SOUZA et al., 2013). Além disso, os avanços e controvérsias sobre as biotecnologias têm sido grandes e geraram discussões em vários contextos sociais, influenciando ideias e práticas sobre alimentos, medicamentos, setores industriais e de produção de energia (MARCELINO; MARQUES, 2018). Segundo Marcelino e Marques (2018), todo esse avanço, que tem interferido em questões de natureza social, científica e tecnológica, não parece ter sido incorporado pela população de acordo com as condicionantes sociocientíficas às quais elas se referem. A dificuldade de compreensão deste tema leva à problematização dos objetivos e do ensino efetivamente empregado nas escolas do país. A escola seria o lugar ideal para se iniciar as discussões no entorno de dilemas que envolvem este tema, auxiliando tomadas de posições e de percepções. Afinal, As biotecnologias se configuram como um assunto que se mostra demasiadamente complexoparaserdecididoapenasporalgunsgruposdepessoas,emdeterminadas posições de poder, devendo ser submetido ao debate social amplo, em sentido democrático. (MARCELINO; MARQUES, 2018, p.3) Um dos produtos da biotecnologia são os transgênicos, e sua abordagem tem ocorrido de forma significativa na agricultura. Segundo Siqueira e Trannin (2005) o plantio comercial de alimentos transgênicos, ou seja, a área ocupada por estes

- 18. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 9 organismos aumentou de 1,7 milhão de hectares no ano de 1996, para 67,7 milhões de hectares em 2003. Algumas mídias, jornais e revistas, têm se posicionado de maneira polêmica em relação aos benefícios e malefícios dos alimentos transgênicos na alimentação humana. Um dos argumentos que está sempre presente para defender o consumo de alimentos transgênicos é que este é importante para combater à fome no mundo. Porém, Nodari e Guerra (2000) justificam que esse argumento das plantas transgênicas para a agricultura brasileira é uma falsa questão. Para esses pesquisadores, o que tem ocorrido é que seis milhões de pequenos agricultores familiares, responsáveis por produzirem alimentos orgânicos que chegam à mesa dos brasileiros, não tem recebido amparo de políticas públicas voltadas à agricultura capaz de promover a sustentabilidade e a rentabilidade de suas atividades. Os alimentos transgênicos, é um tema que levanta muitas controvérsias devido à ausência de consenso entre pesquisadores e cientistas sobre seus impactos ao meio ambiente e à saúde humana devido ao seu consumo (BARBOSA et al., 2013). Esses temas são muito importantes para a vida dos sujeitos, devendo ser abordados nos ambientes de ensino de modo frutífero. Nodari e Guerra (2000) apontam que não é necessário superar a necessidade de classificar uma tecnologia como boa ou má, pois o que é de fato importante para a sociedade é conhecer e controlar as implicações dessas tecnologias e seus possíveis impactos na sociedade, no meio ambiente e na saúde. Neste sentido, Souza (2016) afirma a necessidade dos transgênicos serem discutidos e debatidos com toda a sociedade, sendo de fundamental importância a compreensão do mesmo, pois a maioria das pessoas parece conhecer o significado de alimentos transgênicos e acredita que estes geram prejuízos à saúde, mas não possui argumentos para sustentar suas opiniões. Rocha e Slonski apontam, No que se refere a temas controversos científicos e tecnológicos, como a transgenia, a mídia é caracterizada como um obstáculo para a criticidade e a formação cidadã dos alunos na escola e na sociedade. A polarização e a valoração dos conhecimentos, não possibilitam o diálogo problematizador entre o senso comum e os conhecimentos científicos. O resultado é perigoso e contraditório à democratização da ciência, pois pode significar o exercício vazio e mecânico do discurso da ciência na escola, legitimando uma tecnocracia escolar (ROCHA; SLONSKI, 2016, p.88). Mas para efetiva aprendizagem, no sentido de formar sujeitos em uma perspectiva epistemológica crítica, auxiliando os estudantes na reformação de suas próprias opiniões, a escola deveria provocar o desencadeamento do processo de construção do conhecimento. Nesse âmbito, as instituições de ensino precisam ter clara a concepção de conhecimento e a compreensão dos processos de aprendizagem que possibilitam a produção de novos saberes (LEPSCH, 2015).

- 19. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 10 Segundo Yamazaki e colaboradores, As pesquisas em ensino de ciências e matemática sustentadas pelas vertentes psicanalíticas que se iniciaram no Brasil na década de 1990 foram bastante frutíferas ao fornecerem interpretações de fenômenos que ocorreram em sala de aula que até então poderiam ser considerados como externos ao contexto do ensino, sendo atribuídos a problemas individuais ou inerentes à própria condição cultural e social na qual o sujeito está inserido (YAMAZAKI; YAMAZAKI; ZANON, 2013, p.33) O conhecimento, portanto, não deve ser entendido como exterior ao sujeito. Os autores supracitados ainda citam várias pesquisas que se utilizam das linhas psicanalíticas para compreender os processos de ensino apontando que o entendimento da dinâmica que move os afetos é necessário quando o objetivo é analisar e proporcionar as mudanças cognitivas em toda sua completude. No mesmo sentido, Cacheffo e Garms (2011) afirmam que a afetividade no desenvolvimento humano tem relação direta com a cognição e a capacidade de afetar positivamente ou negativamente o processo de ensino e aprendizagem. Estes resultados nos levaram a refletir sobre o ensino de nosso objeto de pesquisa: os transgênicos. Nossa questão pode ser enunciada como: o que a literatura tem publicado a respeito do ensino de transgênicos faz referência à dimensão subjetiva/ afetiva envolvida no processo? Para responder a esta pergunta, avaliamos revistas A1 e A2 conforme classificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as últimas cinco edições do ENPEC. No próximo item fazemos referência a outras pesquisas que indicam as subjetividades como importante elemento a ser considerado no processo de ensino e aprendizagem. 1.1 Afetividade e Representações Sociais no processo de ensino-aprendizagem Compreendemos que os fenômenos afetivos estão relacionados a experiências subjetivas, e que a afetividade é a capacidade que os indivíduos têm de serem positiva ou negativamente afetados, com maior ou menor intensidade, por uma dada situação, de forma que cada um deles estabelece um tipo de relação afetiva com essa situação e lhe atribui sentido particular, ou seja, os fenômenos afetivos referem-se a experiências subjetivas, que revelam a forma como cada sujeito se comporta (PEREIRA; ABIB, 2016). Entendemos que aspectos afetivos influenciam fortemente as retomadas que fazemos pela memória e, consequentemente, aquilo que aprendemos. De acordo com a versão eletrônica do Dicionário Houaiss da língua portuguesa, na rubrica de psicologia, afetividade significa o “conjunto de fenômenos psíquicos que são experimentados e vivenciados na forma de emoções e de sentimentos”. (PEREIRA; ABIB, 2016, p.860) Lepsch (2015) em seu trabalho “A importância da afetividade na relação ensino- aprendizagem”, salienta que o desenvolvimento de vínculos afetivos é necessário e

- 20. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 11 fundamental para que o indivíduo possa se apropriar do mundo simbólico e assim ampliar sua capacidade cognitiva. Diante dos pressupostos teóricos expostos, reafirma-se a importância da afetividade não só na relação professor-aluno, mas também como estratégia pedagógica. O professor afetivo com seus alunos (aqui com o sentido de atencioso), estabelece uma relação de segurança, evita bloqueios afetivos e cognitivos, favorece o trabalho e ajuda o educando a superar erros e a aprender com eles. Assim, se o professor for afetivo com seus alunos, a criança aprenderá a sê-lo. (LEPSCH, 2015, p.26) A relação entre o professor e o aluno em sala de aula, por meio da afetividade, vai além de uma relação pedagógica. O professor desperta no aluno o interesse que transpassa as dimensões cognitivas e afetivas por meio de seu envolvimento com cada um deles (REIS et al., 2012, p.348). Portanto o professor, segundo o mesmo autor, deve estabelecer diálogos com os alunos com a finalidade de formar vínculos de confiança mútua, e por meio da afetividade, poder atingir a motivação do aluno que aprende. Segundo Piaget, não existem estruturas cognitivas a priori, existem estruturas biológicas. Ele acredita que os conhecimentos não são provenientes apenas do sujeito ou apenas do objeto, mas de sua interação construtiva, assumindo uma posição intermediária entre o racionalismo e o empirismo. Para ele o conhecimento é um processo dinâmico e evolutivo em que o sujeito constrói ativamente os seus conhecimentos (LEGENDRE, 2013). O fator chave para o desenvolvimento de acordo com Piaget é o processo de equilibração que se baseia na alternância contínua da assimilação e da acomodação, interações e construções que geram modificações graduais das estruturas de ação do pensamento, o que permite aumentar sua capacidade de trocas com o meio. O sujeito passa por múltiplas etapas de equilíbrio e desequilíbrio (LEGENDRE, 2013). Para Piaget (1989), o pensamento cognitivo passa por diferentes estágios evolutivos que consideram os limites de idade e diversos fatores como motivação, influências culturais e maturação. Os estágios iniciais correspondem às emoções, sensações boas ou ruins, prazer ou dor. Na etapa seguinte a criança através da linguagem passa a se socializar, incorporando valores e ações. Em seguida acontece o início da vida escolar, onde iniciam-se processos de reflexão, lógica, compreensão, em que o sujeito passa a ter mais autonomia. Em continuidade, o sujeito é marcado por desequilíbrios momentâneos, que dão um “colorido afetivo” causado pela maturação do instinto sexual. Neste momento da adolescência, a afetividade constitui nas palavras de Piaget “[...] uma mola de ações, das quais resulta uma nova etapa [...]” (PIAGET, 1989, p.61). Na teoria piagetiana, a afetividade é considerada um fator que pode alterar o desenvolvimento cognitivo acelerando ou retardando-o. Nesse sentido, a cognição e a afetividade ocorrem juntas, são indissociáveis e complementares, sustentam e

- 21. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 12 permeiam toda a ação do sujeito (PIAGET, 1974). Deste modo, a afetividade impulsiona o desenvolvimento cognitivo e fortalece a inteligência. Piaget (1989, p.70), afirma que “a afetividade não é nada sem a inteligência, que lhe fornece os meios e esclarece os fins”, um processo ativo resultante da construção contínua entre múltiplas relações entre seus pares, entre o sujeito e o objeto, em seu ambiente de vivência, sendo permanente durante todo o processo da existência humana. Serge Moscovici, psicólogo social, defende que existem dois pensamentos: os reificados (da ciência) e os consensuais (do senso comum). Ciência e senso comum são diferentes entre si, sendo dois modos diferentes de compreender o mundo e de se relacionar com ele sendo representações da realidade (MOSCOVICCI, 2017). É por meio da percepção e da observação que se constrói o conhecimento cotidiano, podendo transformar nossas ações (VILLAS BOAS, 2004; MOSCOVICCI, 2017). Villas boas enfatiza que: Pode-se concluir que a representação social, ao estudar a ação do homem comum, expressa uma espécie de “saber prático” de como os indivíduos sentem, assimilam, apreendem e interpretam o mundo dentro de seu cotidiano, sendo, portanto, produzida coletivamente na prática da sociedade e no decorrer da comunicação interativa. (p. 146) O processo que transforma um objeto abstrato, de natureza conceitual, portanto, em algo imagético (figurativo) é denominado objetivação, e aquele que converte uma figura em um sentido recebe o nome de ancoragem. Ambos, objetivação e ancoragem, são mecanismos concomitantes, que formam e mantêm em funcionamento as representações sociais, sendo por meio deles que o discurso científico acaba sendo apropriado pelo sujeito (VALA, 2000). Nesse contexto, tendo em vista a importância dos transgênicos abarcando a necessidade de ser uma temática que deve ser explorada em ambientes de ensino de modo consolidado cognitivamente nos estudantes para uma real aprendizagem, a afetividade e as Representações Sociais são fortes aliadas neste processo. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento sobre os trabalhos que abordaram em seu escopo o uso da afetividade ou similares para o ensino dos transgênicos. 2 | METODOLOGIA Visando atingir os objetivos desta pesquisa, optamos por um levantamento bibliográfico nas principais revistas da área de Ensino. Foram selecionados os periódicos online de acesso livre, em língua portuguesa, e que relatam em seu foco um vínculo com a área de Ensino.

- 22. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 13 Nossa revisão se restringiu aos artigos publicados nos Qualis periódicos A1 e A2 na área de avaliação denominada “Ensino”, conforme classificação presente na plataforma Sucupira/Capes no ano de 2018. Na mesma selecionamos os periódicos voltados para Educação, pedagogia, Educação Científica, e Psicologia. Para selecionar os artigos nos periódicos analisados, buscamos a palavra “transgênico(s)” nos buscadores internos dos periódicos. O critério de seleção dos artigos foi a ocorrência da palavra buscada, independentemente de estar na palavra-chave, a fim de verificar se o trabalho estava voltado ao ensino ou compreensão da noção de transgênico. Para selecionar os artigos nos periódicos e eventos, busquei a palavra “transgênico(s)” nos buscadores internos dos periódicos e nos títulos dos trabalhos publicados nas cinco últimas edições do ENPEC (VII, VIII, IX, X e XI). Após fazer um levantamento dos artigos que citam transgênicos, foi analisado quais deles fazem menção às palavras: afetividade, afetivo, afeto, emocional, emotivo, emoção, subjetividade, representações sociais e Serge Moscovici. 3 | ANÁLISE DOS RESULTADOS Após ter sido realizada busca minuciosa sobre os trabalhos divulgados nos periódicos QualisA1 , verificamos baixa quantidade de trabalhos publicados envolvendo transgênicos; apenas 7 artigos encontrados em um total de 18 periódicos buscados, como apontam os quadros 1 e 2. Caderno Cedes Caderno de Pesquisa Currículo Sem Fronteiras - Educação em Revista. - Educação Em Revista (UFMG) - Educação Em Revista (UNESP. Marília) Ensaio - Avaliação e Políticas Públicas em Educação Interfaces Revista Brasileira de Educação Educar em Revista Educação e Sociedade Educação e Realidade Psicologia Escolar e Educacional Revista Lusófona de Educação Quadro 1 – Periódicos (A1) analisados com ausência de trabalhos com a palavra transgênicos Título da revista Trabalhos encontrados que citam a palavra transgênicos Ambiente & So- ciedade GUIVANT, Julia S. Transgênicos e percepção pública da ciência no Bra- sil. Ambiente & Sociedade. Campinas, v.9, n.1, p.81-103, jan./jun. 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi- d=S1414-753X2006000100005&lng=en&nrm=iso ALMEIDA, Carla; MASSARANI, Luisa; MOREIRA, Ildeu de Castro. As percepções de pequenos agricultores brasileiros sobre os cultivos geneticamente modificados. Ambiente & Sociedade. São Paulo v. XVIII, n. 1, p. 203- 220, jan/mar. 2015. Dispo- nível em: http://www.scielo.br/pdf/asoc/v18n1/pt_1414-753X-asoc-18-01-00193. pdf

- 23. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 14 Ciência & Educação PEDRANCINI, Vanessa Daiana et al. Saber científico e conhecimento espontâneo: opiniões de alunos do ensino médio sobre transgênicos. Ciênc. educ. (Bauru), 2008, vol.14, n.1, p.135-146. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v14n1/09.pdf Educação e Pesquisa REIGOTA, Marcos. A Educação Ambiental frente aos desafios apresentados pe- los discursos contemporâneos sobre a natureza. Educ. Pesqui., Ago 2010, vol.36, no.2, p.539-570. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v36n2/a08v36n2.pdf Ensaio – Pesquisa em Educação e Ciências MARCELINO, Leonardo Victor; & MARQUES, Carlos Alberto. Controvérsias so- bre os transgênicos nas compreensões de professores de química. Ens. Pesqui. Educ. Ciênc. (Belo Horizonte), 2018, vol.20. Disponível em: http://www.scielo.br/ pdf/epec/v20/1983-2117-epec-20-e9253.pdf BRUM,WanderleyPivatto&SCHUHMACHER,Elcio. ÉticanoEnsinodeCiências: o posicionamento de professores de ciências sobre eticidade durante a abordagem do tema transgênicos e suas implicações socioambientais. Ens. Pesqui. Educ. Ciênc. (Belo Horizonte), Abr 2014, vol.16, no.1, p.189-211. Dispo- nível em: http://www.scielo.br/pdf/epec/v16n1/1983-2117-epec-16-01-00189.pdf KLEIN, Tânia Aparecida da Silva & LABURÚ, Carlos Eduardo. Multimodos de Re- presentação e Teoria da Aprendizagem Significativa: possíveis interconexões na construção do conceito de biotecnologia. Ens. Pesqui. Educ. Ciênc. (Belo Hori- zonte), Ago 2012, vol.14, no.2, p.137-152. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ epec/v14n2/1983-2117-epec-14-02-00137.pdf Quadro 2 – Periódicos (A1 ) com artigos encontrados relacionados a transgênicos De todos os artigos selecionados que citaram transgênicos em seu texto (Quadro 2), nas publicações Qualis A1, nenhum mencionou qualquer relação com questões referentes às subjetividades dos sujeitos no processo de aprendizagem, ou com as representações sociais. A mesma busca minuciosa feita anteriormente se repetiu sobre os trabalhos divulgados nos periódicos Qualis A2 – área de avaliação: Ensino. Nestes foram encontrados um número maior de trabalhos publicados envolvendo transgênicos, num total de 26 artigos, demonstrados no quadro 3. Foram 42 periódicos analisados com Qualis A2; o quadro 3 refere-se apenas aos periódicos que continham artigos sobre transgênicos.

- 24. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 15 Título da re- vista Trabalhos encontrados que citam a palavra transgênicos H i s t ó r i a , C i ê n c i a s , Saúde - Man- guinhos FURNIVAL, Ariadne Chloë; PINHEIRO, Sônia Maria A percepção pública da informa- ção sobre os potenciais riscos dos transgênicos na cadeia alimentar. Hist. cienc. saú- de-Manguinhos, Jun 2008, vol.15, no.2, p.277-291. Disponível em: http://www.scielo. br/pdf/hcsm/v15n2/03.pdf ROTHBERG, Danilo; BERBEL, Danilo Brancalhão Enquadramentos de transgênicos nos jornais paulistas: informação como potencial subsídio à participação política. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Jun 2010, vol.17, no.2, p.455-470. Disponível em: http:// www.scielo.br/pdf/hcsm/v17n2/11.pdf CAMARA, Maria Clara Coelho et al. Transgênicos: avaliação da possível (in)seguran- ça alimentar através da produção científica. Hist. cienc. Saúde -Manguinhos, Set 2009, vol.16, no.3, p.669-681. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v16n3/06.pdf MASSARANI, Luisa. A opinião pública sobre os transgênicos. Hist. cienc. saúde-Man- guinhos, Out 2000, vol.7, no.2, p.519-522. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702000000300023&lng=en&nrm=iso FERREIRA, Paulo Cavalcanti Gomes. Transgênicos e produtividade na agricul- tura brasileira. Hist. cienc. Saúde -Manguinhos, Out 2000, vol.7, no.2, p.509- 512. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi- d=S0104-59702000000300020&lng=en&nrm=iso LEWGOY, Flavio. A voz dos cientistas críticos. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Out 2000, vol.7, no.2, p.503-508. Disponível em: h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i - d=S0104-59702000000300019&lng=en&nrm=iso&tlng=pt VALLE, Silvio. Transgênicos sem maniqueísmo. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Out 2000, vol.7, n.2, p.493-498. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=s- ci_arttext&pid=S0104-59702000000300017&lng=en&nrm=iso&tlng=pt NODARI, Rubens Onofre; GUERRA, Miguel Pedro. Implicações dos transgênicos na sustentabilidade ambiental e agrícola. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Out 2000, vol.7, no.2, p.481-491. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art- text&pid=S0104-59702000000300016&lng=en&nrm=iso&tlng=pt AZEVEDO, João Lúcio de, FUNGARO; Maria Helena Pelegrinelli; VIEIRA, Maria Lú- cia Carneiro. Transgênicos e evolução dirigida. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Out 2000, vol.7, no.2, p.451-464. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=s- ci_arttext&pid=S0104-59702000000300014&lng=en&nrm=iso&tlng=pt MARQUES, Marília Bernardes. Patentes farmacêuticas e acessibilidade aos me- dicamentos no Brasil. Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Jun 2000, vol.7, no.1, p.07-21. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi- d=S0104-59702000000200001&lng=en&nrm=iso I n v e s t i g a - ções em En- sino de Ciên- cias ROCHA, André Luís Franco da; SLONSK, Gladis Teresinha. Um olhar para os Trans- gênicos nas Áreas de Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Ambiental: contri- buições para a formação de Professores. Investigações em Ensino de Ciências – V21 (3), pp. 74-91, 2016. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/ article/view/150/444 MARCELINO, Leonardo Victor; MARQUES, Carlos Alberto. Abordagens Educacionais das Biotecnologias no Ensino De Ciências através de uma análise em periódicos da Área. Investigações em Ensino de Ciências – V22, pp. 61- 77, 2017. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/374/pdf

- 25. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 16 Revista Acta Scientiae OLIVEIRA,Vera Lucia Bahl de; REZLER, Meiri Alice. Temas contemporâneos no ensi- no de Biologia do ensino médio. Acta Scientiae – v.8 – n.1 – jan./jun. 2006. Disponível em: http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/111/104 Revista Bra- sileira de Ensino de Ciência e Tecnologia CESCHIM, Beatriz; OLIVEIRA, Thais Benetti de. Transgênicos, letramento científico e cidada- nia. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, Ponta Grossa, v.11, n. 1, p. 131-154, jan./abr. 2018. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/5411/pdf GENOVESE, Cinthia Leticia Carvalho Roversi; GENOVESE, Luiz Gonzaga Roversi; CARVA- LHO, Washington Luiz Pacheco de. Transgênicos, conformismo e consumo: algumas reflexões para o Ensino de Ciências. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, vol 8, núm. 4, set-dez.2015 Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/1990/2523 DRAEGER, Deysielle Inês; YONEZAWA, Wilson Massashiro; PEGORARO, Rene. Fundamen- tos da ciência das redes presentes nas redes sociais virtuais como instrumento de ensino de biologia. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, Ponta Grossa, v. 9, n. 3, p. 1-17, mai./ago. 2016. https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/3662/pdf DUSO, Leandro. Uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem de Temas Transversais no Ensino de Ciências . V. 2, N. 3 p.60-76, Set-dez.2009. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecno- logia. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/553/399 RUI, Helania Mara Grippa; et al. Uma prova de amor: o uso do cinema como proposta peda- gógica para contextualizar o ensino de genética no ensino fundamental. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v.6, n.2, p.268-280, mai-ago. 2013. Disponível em: https:// periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/1642/1050 SANTOS, Fabio Seidel Dos; et al. Interlocução entre neurociência e aprendizagem significativa: uma proposta teórica para o ensino de genética. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tec- nologia, Ponta Grossa, v. 9, n. 2, p. 149-182, mai./ago. 2016. Disponível em: https://periodicos. utfpr.edu.br/rbect/article/view/3947/pdf COUTINHO, Francisco Angelo; FIGUEIREDO, Kristianne Lina; SILVA, Fabio Augusto Rodri- gues e. Proposta de uma configuração para o ensino de Ciências comprometido com a ação política democrática. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia., vol. 7, núm. 1, jan- -abr.2014. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/2935/2973 SOUZA, Pedro Henrique Ribeiro de; ROCHA, Marcelo Borges. Análise do processo de Reela- boração Discursiva na incorporação de um texto de Divulgação Científica no livro de Ciências. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, vol 7, núm. 1, jan-abr.2014. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/1597/1221 SCHEID, Neusa Maria John. História da Ciência na educação científica e tecnológica: contri- buições e desafios, Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, Ponta Grossa, v . 11, n. 2, p. 233-248, mai./ago. 2018. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/ view/8452/pdf AMORIM, Luís Henrique de; MASSARANI, Luisa Medeiros. Jornalismo científico: um estudo de caso de três jornais brasileiros, Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v.1, n.1, jan./abr.2008. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/225/198 ZIMMERMANN, Marlene Harger; SILVEIRA, Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto. Enfoque CTS, o ensino médico e a ética de responsabilidade de Hans Jonas, Revista Brasileira de En- sino de Ciência e Tecnologia, Ponta Grossa, v. 10, n. 2, p. 1-19, mai./ago. 2017. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/3879/pdf MOREIRA, Célia dos Santos; PEDRANCINI, Vanessa Daiana. Concepções iniciais dos alunos do oitavo ano do ensino fundamental sobre a fosfoetanolamina, Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, Ponta Grossa, v. 10, n. 1, p. 1-12, jan./abr. 2017. Disponível em: https:// periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/5723/pdf Vidya (Santa Maria. Onli- ne) SCHEID, Neusa Maria John. A Gene(Ética) Contemporânea. v. 23, n. 40, p. 148- 162. 2003 Disponível em: https://www.periodicos.unifra.br/index.php/VIDYA/article/ view/440/414 Alexandria MARCELINO, Leonardo Victor; MARQUES, Carlos Alberto. Compreensões de Professores sobre Abordagens das Biotecnologias no Ensino de Química. ALE- XANDRIA: R. Educ. Ci. Tec., Florianópolis, v. 10, n.1, p. 119-142, maio 2017. Dis- ponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153. 2017v10n1p119/34219 Quadro 3 – Periódicos (A2) com artigos encontrados relacionados a transgênicos

- 26. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 17 NaspublicaçõesA2supracitadas(quadro3),apenasquatromencionarampalavras como afeto, emoção e subjetividade. Porém, nenhuma abordou as representações sociais. ApesquisadeROCHAeSLONSK(2016)intitulada“UmolharparaosTransgênicos nas Áreas de Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Ambiental: contribuições para a formação de Professores” levantou a questão da importância de formação de professores na área da psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, para que os mesmos sejam capazes de organizarem um ensino que promova as capacidades psíquicas dos alunos. O mesmo enfatiza sua posição citando um trecho das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica, instituídas pelo parecer CNE/CP 9/2001, Para que possa compreender quem são seus alunos e identificar as necessidades de atenção, sejam relativas aos afetos e emoções, aos cuidados corporais, de nutrição e saúde, sejam relativas às aprendizagens escolares e de socialização, o professor precisa conhecer aspectos psicológicos que lhe permitam atuar nos processos de aprendizagem e socialização; ter conhecimento do desenvolvimento físico e dos processos de crescimento, assim como dos processos de aprendizagem dos diferentes conteúdos escolares em diferentes momentos do desenvolvimento cognitivo, das experiências institucionais e do universo cultural e social em que seus alunos se inserem. São esses conhecimentos que o ajudarão a lidar com a diversidade dos alunos e trabalhar na perspectiva da escola inclusiva (BRASIL, 2002, p.45-46). RUI (et al, 2013) em seu trabalho “Uma prova de amor: o uso do cinema como proposta pedagógica para contextualizar o ensino de genética no ensino fundamental” aborda a palavra “emoção”, porém em uma citação de Moran (1995) sobre o uso de vídeos como um instrumento que auxilia na ação pedagógica. No artigo “Enfoque CTS, o ensino médico e a ética de responsabilidade de Hans Jonas”, autoria de ZIMMERMANN e SILVEIRA (2017), com a preocupação em formar médicos mais humanizados, a palavra “transgênicos” é citada como uma das tecnologias que visam lucro, sem se preocupar com o futuro do homem e com o meio ambiente. Neste, a palavra subjetividade surge quando menciona a crescente especialização dos médicos como um “Fator (...) que gerou na profissão médica dificuldade da visão integral do homem com sua subjetividade, sua impessoalidade”. E no artigo Interlocução entre neurociência e aprendizagem significativa: uma proposta teórica para o ensino de genética (SANTOS et al., 2016), os transgênicos são mencionados como tema de importância a ser abordado no Ensino Médio, pois estão constantemente na mídia. E o termo encontrado neste artigo foi a afetividade, quando o autor discorre sobre a Neurociência: Destaca-se que a Neurociência proporciona ao professor o conhecimento dos mecanismos neuropsicológicos da memória, do esquecimento, do sono, da atenção, do medo, do humor, da afetividade, dos sentidos, da linguagem, do pensamento, do desenvolvimento neuropsicomotor, assim como sobre o fato de que uma boa prática de ensino pode ser prejudicada por fatores ligados ao cérebro,

- 27. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 18 como ansiedade para aprender, déficits de atenção e pobre reconhecimento de pistas sociais. (SANTOS et al.,2016, p.166) Neste trabalho, os autores concluem que Neurociência associada à Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel possibilita uma melhor compreensão dos mecanismos neurais e cognitivos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, podendo dar subsídios importantes para o trabalho docente, facilitando a aprendizagem significativa de Genética. Sobre os trabalhos publicados nos últimos cinco ENPEC (2009 a 2017) foram encontrados um total de sete trabalhos que em seu título continham a palavra “transgênicos”. Ressalto que no VIII ENPEC realizado em 2011 nenhuma ocorrência foi encontrada. Edição do ENPEC Trabalhos encontrados que citam a palavra transgênicos no Tí- tulo VII ENPEC (2009) ANDRADE, JerryAdriane Pinto; PAULAReynaldo Josué; VAINSTEIN, Marilene Henning. Transgênicos: representações sociais entre professores de ciências naturais. VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – VII ENPEC Florianópolis, SC – 08 de Novembro de 2009 IX ENPEC (2013) BARBOSA, Leila Cristina Aoyama; ROLOFF, Franciani Becker; MAR- QUES, Carlos Alberto Abordagem sobre alimentos transgênicos por meio da alfabetização científica e tecnológica. IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – VII ENPEC. Aguas de Lin- dóia, SP – 10 e 13 de Novembro de 2013. ANDRADE, Jerry Adriane Pinto; BECKER, Maria Luiza Rheingantz; BURNHAM, Theresinha Fróes; VAINSTEIN, Marilene Henning. Os significados de transgênicos entre graduandos recém-ingressos nos cursos de odontologia e fisioterapia da UESB. IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – VII ENPEC. Aguas de Lin- dóia, SP – 10 e 13 de Novembro de 2013. X ENPEC (2015) SILVA, Venâncio Bonfim; Silva, Anete Charnet Gonçalves. O que pensam os alunos do ensino médio a respeito de organismos transgênicos? X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC Águas de Lindóia, SP – 24 a 27 de Novembro de 2015. COSTA, Lívia Carvalho; SICCA Natalina Aparecida Laguna. O processo curricular sobre a temática dos transgênicos no ensino de Biologia: as concepções dos alunos. X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC Águas de Lindóia, SP – 24 a 27 de Novembro de 2015. XI ENPEC (2017) LISBOA, Célia Maria Patriarca; ARAYA, Juan Francisco Bacigalupo; CARVALHO, Alexandre Brasil Fonseca. Alimentos transgênicos no campo da Saúde. XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – X ENPEC. Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017. Quadro 4 – Trabalhos publicados nas cinco últimas edições do ENPEC Se analisar a quantidade de trabalhos aceitos e comparar com o total que relata o tema em questão, a proporção é muito pequena. Por exemplo, no X ENPEC de um total de 1272 (mil duzentos e setenta e dois) trabalhos aceitos apenas 2 (dois)

- 28. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 19 mencionaram os transgênicos. Refinando nossa pesquisa, um trabalho apresenta os transgênicos e as Representações Sociais apontando para o psicólogo social Serge Moscovici. O artigo é intitulado “Transgênicos: Representações Sociais entre professores de ciências naturais” (ANDRADE; PAULA; VAINSTEIN, 2009). Esta pesquisa tinha o objetivo de analisar as representações sociais de professores de Ciências Naturais sobre os transgênicos. A coleta dos dados ocorreu durante o curso de Ciências Biológicas do Programa de Formação e Titulação de Professores Leigos, no Centro de Estudos Costerios Limnológico e Marinho (CECLIMAR), onde o pesquisador era responsável pela disciplina Biologia Molecular Básica. Os instrumentos de coleta foram os registros dos docentes e a observação durantes as atividades. A amostra do artigo mencionado constituiu-se de 40 professores de Ciências de escolas públicas, pertencentes à 11ª Coordenadoria Regional de Educação, na região norte do Rio Grande do Sul. A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa numa variação da observação participante, e partiu das seguintes questões: o que são transgênicos? Qual sua aplicabilidade e benefícios para vida do homem? Você considera os transgênicos a solução para fome no mundo? Você considera transgênicos um ameaça à saúde e a biodiversidade? Procurou-se levantar as representações sociais, ou seja, a apreensão e interpretação (significado atribuído) que eles têm em torno da temática transgênicos. Nesse estudo, obteve-se, principalmente, o seguinte resultado: em relação às reapresentações acerca da temática transgênicos, 70% dos professores apresentam um domínio de representação que engloba, sobretudo, a ideia de que transgênicos são alimentos geneticamente modificados que ameaçam a saúde. Outro dado obtido foi que para 7,5% dos professores o tema é mais abrangente, pois associa transgênicos a plantas e animais geneticamente modificados, voltados à indústria alimentícia e farmacêutica cujo benefício é a produção de alimentos e medicamentos; além disso, 12,5% dos professores apresentam um campo de representação ainda mais abrangente, pois associam transgênicos a plantas, animais e microrganismos, com aplicação voltada à indústria de papel, à alimentícia e farmacêutica,cujobenefícioéaproduçãodevacinas,remédios,tecidosemelhoramento vegetal. Vale ressaltar também que, durante os debates e discussões em sala de aula, 10% dos professores não se agruparam nas categorias acima, expondo que não apresentavam conhecimentos acerca da temática, pois tratava-se de conceitos complexos, polêmicos e inovadores, portanto difíceis de serem assimilados. No referido artigo os autores detectaram, no que diz respeito às representações sociais acerca da temática transgênicos, que 70% dos professores de Ciências Naturais apresentam um domínio de representação que engloba, sobretudo, a ideia de que os transgênicos são alimentos geneticamente modificados, ou seja, plantas comestíveis cuja aplicabilidade e benefícios voltam-se exclusivamente à agroalimentação,

- 29. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 20 apresentando perigos que podem levar ao câncer, a alergias e infecções. Constatou-se também que a maioria dos professores de Ciências Naturais, não conseguia estabelecer relações significativas em torno da temática transgênicos. Além disso, os autores concluem que esses profissionais têm uma visão fragmentada acerca dos transgênicos, o que leva a um corte da realidade, perdendo de vista a totalidade. (ANDRADE; PAULA; VAINSTEIN, 2009) LISBOA, ARAYA e CARVALHO (2017) em “Alimentos transgênicos no campo da Saúde” fazem uma citação que aborda as Representações Sociais, Põem a descoberto determinados aspectos ‘invisíveis’ da cadeia alimentar. Revelam também que, apesar de a produção de alimentos estar, jurídica e cientificamente, mais controlada do que nunca, há falhas importantes em diferentes etapas da cadeia. A população é sensível a todas as experiências desse tipo, as quais, por sua vez, conformam as representações sociais. (CONTRERAS; GRACIA, 2011, p.361 apud LISBOA; ARAYA; CARVALHO, 2017, p.4) Nesta pesquisa, os autores fizeram um levantamento bibliográfico que se processou por meio do banco de teses da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e do SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), por meio dos seguintes descritores: alimentos transgênicos e saúde; transgênicos e segurança alimentar; OGMs e segurança alimentar. O objetivo era compreender como os “transgênicos e segurança alimentar” têm sido tratados nas pesquisas do campo da saúde, especialmente em relação à educação em saúde. O levantamento bibliográfico resultou em nove trabalhos, indicando para uma escassa produção científica sobre o tema. Foram identificados apenas três trabalhos que consideram a educação como fator de importância para a promoção da autonomia do consumidor, apontando para a necessidade de ampliação da produção científica sobre o tema no âmbito da educação em saúde. Os autores observaram que as pesquisas sobre representações sociais associadas ao risco alimentar demostram que na população tem aumentado a percepção negativa sobre alimentação industrial e sobre determinadas aplicações tecnológicas usadas no processo de produção de alimentos (LISBOA; ARAYA; CARVALHO, 2017). As demais pesquisas encontradas nos ENPEC sobre os transgênicos não mencionaram as palavras: afetividade, afetivo, afeto, emocional, emotivo, emoção, subjetividade, representações sociais e Serge Moscovici. 4 | CONCLUSÃO Diante dos dados aqui apresentados, percebemos que nos periódicos Qualis A1 e A2 na área de Ensino e nas VII, VIII, IX, X e XI edições dos ENPEC existem poucas publicações, em relação ao número de periódicos, com a temática transgênicos. Enfatizo ainda que a partir do levantamento, apenas um dos trabalhos encontrados

- 30. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 21 levou em consideração as Representações Sociais na expectativa que tange nossa pesquisa, porém com professores. Não foram encontrados artigos publicados que tratam da temática transgênicos levando em consideração as Representações Sociais dos estudantes, tornando sugestão para pesquisa de grande valia. REFERÊNCIAS ANDRADE, J. A. P.; PAULA R. J.; VAINSTEIN, M. H. Transgênicos: representações sociais entre professores de ciências naturais. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – VII ENPEC. Florianópolis, SC – 08 de Novembro de 2009. BARBOSA, L. C. A.; ROLOFF, F. B.; MARQUES, C. A. Abordagem sobre alimentos transgênicos por meio da alfabetização científica e tecnológica. In: Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – IX ENPEC. Águas de Lindóia, SP – 10 a 14 de Novembro de 2013. CACHEFFO, V. A. F. F.; GARMS, G. M. Z. A afetividade nas produções do GT 20 (Psicologia da Educação) da ANPED. Congresso Nacional da Psicologia Escolar e Educacional. Universidade Estadual de Maringá. Maringá-PR, 2011. LEGENDRE, Marie-Françoise. Jean Piaget e o Construtivismo na Educação. In: GAUTHIER, C.; TARDIF, M. A Pedagogia: teorias e práticas da Antiguidade aos nossos dias. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2013. p. 337-359. LEPSCH, M. P. A Importância da afetividade na relação Ensino-Aprendizagem. Periódico Científico Projeção e Docência, v.6, n.1, junho 2015. MARCELINO, L. V.; MARQUES, C. A. Controvérsias sobre os transgênicos nas compreensões de professores de química. Ensaio, v.20, p.1-21, 2018. MOSCOVICCI, S. Representações Sociais. 11ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2017. NODARI, R. O.; GUERRA, M. P. Implicações dos transgênicos na sustentabilidade ambiental e agrícola. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.7, n.2, p. 481-491, 2000. PEREIRA, M. M.; ABIB, M. L. V. S. Memória, cognição e afetividade: um estudo acerca de processos de retomada em aulas de Física do Ensino Médio. Ciência & Educação, v.22, n.4, p.855-873, 2016. PIAGET, J. Problemas gerais de investigação interdisciplinar e mecanismos comuns. Lisboa: Bertrand, 1973. PIAGET, J. A Epistemologia Genética e a Pesquisa Psicológica. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1974. PIAGET, J. Seis estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. ROCHA, A. L. F.; SLONSK, G. T. Um olhar para os Transgênicos nas Áreas de Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Ambiental: contribuições para a formação de Professores. Investigações em Ensino de Ciências, v.21, n.3, p.74-91, 2016. RUI, H. M. G. et al. Uma prova de amor: o uso do cinema como proposta pedagógica para contextualizar o ensino de genética no ensino fundamental. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v.6, n.2, p.268-280, 2013.

- 31. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 2 22 SANTOS, F. S. dos et al. Interlocução entre neurociência e aprendizagem significativa: uma proposta teórica para o ensino de genética. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v.9, n.2, p.149-182, 2016. SIQUEIRA, J. O.; TRANNIN, I. C. B. Agrossistemas transgênicos. In: BORÉM. A. (ed) Biotecnologia e meio ambiente. Viçosa: Folha de Viçosa, p.197-270, 2005. SOUZA, E. A. Julgamento e significado atribuído ao consumo de alimentos transgênicos: um levantamento qualitativo. 2016. 74f. Monografia (Bacharelado em Administração) —Universidade de Brasília, Brasília, 2016. SOUZA, A. F.; CÂNDIDO, J. H. B.; ASSUNÇÃO R. G.; OLIVEIRA, M. M. Debate ético no ensino de biologia sobre a Utilização de células-tronco. In: XIII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão – JEPEX – UFRPE, Recife, 09 a 13 de dezembro, 2013. VALA, J. Representações sociais e psicologia social do conhecimento quotidiano. In: VALA, J.; MONTEIRO, M. B. (coords.). Psicologia social. 4ª ed. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. VILLAS BOAS, L. P. S. Teoria das representações sociais e o conceito de emoção: diálogos possíveis entre Serge Moscovici e Humberto Maturana. Psicol. educ., n.19, p.143-166, 2004. YAMAZAKI, S. C.; YAMAZAKI, R. M. O; ZANON, A. M. O lugar da subjetividade na educação científica: uma nova racionalidade para as mudanças conceituais. Revista Metáfora Educacional, n.14, p.29-49, 2013. ZIMMERMANN, M. H.; SILVEIRA, R. M. C. F. Enfoque CTS, o ensino médico e a ética de responsabilidade de Hans Jonas. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, v.10, n.2, p.1-19, 2017.

- 32. Contradições e Desafios da Educação Brasileira Capítulo 3 23 CARTOGRAFIA DE GRUPOS DE PESQUISA SOBRE ARTE, PEDAGOGIA E MEDIAÇÃO: QUEM SOMOS? QUANTOS SOMOS? E ONDE ESTAMOS? CAPÍTULO 3 doi Ana Paula Abrahamian de Souza1 anapaula.souza@ufrpe.br UFRPE/PPGECI-FUNDAJ Daniel Bruno Momoli2 danielmomoli@hotmail.com SENAC/UNIARP Fabiana Souto Lima Vidal3 artes.vidal@gmail.com CAp/UFPE RESUMO: O presente artigo buscou mapear os Grupos de Pesquisa que tangenciam o campo da Arte, da Pedagogia e da Mediação a partir do trabalho realizado por alguns(mas) pesquisadores(as) integrantes do Grupo de Pesquisa em Arte na Pedagogia - GPAP para o II Simpósio Internacional Formação de Educadores emArte na Pedagogia realizado em 1 Professora do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (DEd-UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades (PPGECI - UFRPE/FUNDAJ). Possui Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco (2005), Especialização em Ensino da Dança (ESEFE/UPE), Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e Doutorado em Educação (PPGE-UFPE). Líder do Grupo de Pesquisa em Estudos Culturais e Arte/Educação (GPECAE-UFRPE) e pesquisadora do Grupo Arte na Pedagogia (GPAP-MACKENZIE-SP). 2 Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Mestre em Educação pela UFRGS. Especialista em Educação Interdisciplinar e Graduado em Licenciatura em Artes. É Professor da Facul- dade SENAC de Caçador – SC e UNIARP. Membro do Grupo de Pesquisa Arte na Pedagogia – GPAP e ARTEVERSA - Grupo de estudo e pesquisa em arte e docência. 3 Doutora em Educação pela UFPE (2016); Mestre em Educação - UFPE (2011); Especialista em Arte, Educa- ção e Tecnologias Contemporâneas - UnB (2006); Licenciatura em Educação Artística/Artes Plásticas - UFPE (2005). Professora de Artes do Colégio de Aplicação da UFPE. Pesquisa Ensino da Arte e Formação de Professoras(es). Pesquisadora nos grupos: Grupo Arte na Pedagogia (GPAP - Universidade Mackenzie - SP), Grupo de Pesquisa em Estudos Culturais e Arte/Educação (GPECAE-UFRPE) e Formação de Professor e Profissionalização Docente (UFPE). junho de 2016 na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Neste texto, o simpósio é revisto pelo seu avesso, isto é, pela história que o fez ser planejado e pelas decisões na organização e dinâmica que são reflexos conceituais de questões implicadas em processos de partilha dos grupos de pesquisa. Procuramos evidenciar, assim, as diferentes experiências na atuação nos/dos Grupos de Pesquisa, objetivando apresentar também novas possibilidade de constituição de novas metodologias de fazer/ compartilhar pesquisas. PALAVRAS-CHAVE: Arte. Pedagogia. Mediação. Grupos de Pesquisa. ABSTRACT: This article sought to map the research groups that tangent the field of Art, Pedagogy and mediation from the work done by some researchers members of the Research