A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2

- 2. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Atena Editora 2019 Alan Mario Zuffo (Organizador)

- 3. 2019 by Atena Editora Copyright da Atena Editora Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira Diagramação e Edição de Arte: Lorena Prestes e Geraldo Alves Revisão: Os autores Conselho Editorial Prof. Dr. Alan Mario Zuffo – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná Prof. Dr. Darllan Collins da Cunha e Silva – Universidade Estadual Paulista Profª Drª Deusilene Souza Vieira Dall’Acqua – Universidade Federal de Rondônia Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice Profª Drª Juliane Sant’Ana Bento – Universidade Federal do Rio Grande do Sul Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense Prof. Dr. Jorge González Aguilera – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) P964 A produção do conhecimento nas ciências agrárias e ambientais 2 [recurso eletrônico] / Organizador Alan Mario Zuffo. – Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2019. – (A Produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais; v. 2) Formato: PDF Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader Modo de acesso: World Wide Web Inclui bibliografia ISBN 978-85-7247-285-2 DOI 10.22533/at.ed.852192604 1. Agronomia – Pesquisa – Brasil. 2. Meio ambiente – Pesquisa – Brasil. I. Zuffo, Alan Mario. II. Série. CDD 630 Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. 2019 Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. www.atenaeditora.com.br

- 4. APRESENTAÇÃO A obra “A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais” aborda uma série de livros de publicação da Atena Editora, em seu II volume, apresenta, em seus 28 capítulos, com conhecimentos científicos nas áreas agrárias e ambientais. Os conhecimentos nas ciências estão em constante avanços. E, as áreas das ciências agrárias e ambientais são importantes para garantir a produtividade das culturas de forma sustentável. O desenvolvimento econômico sustentável é conseguido por meio de novos conhecimentos tecnológicos. Esses campos de conhecimento são importantes no âmbito das pesquisas científicas atuais, gerando uma crescente demanda por profissionais atuantes nessas áreas. Para alimentar as futuras gerações são necessários que aumente à quantidade da produção de alimentos, bem como a intensificação sustentável da produção de acordo como o uso mais eficiente dos recursos existentes na biodiversidade. Este volume dedicado às áreas de conhecimento nas ciências agrárias e ambientais. As transformações tecnológicas dessas áreas são possíveis devido o aprimoramento constante, com base na produção de novos conhecimentos científicos. Aos autores dos diversos capítulos, pela dedicação e esforços sem limites, que viabilizaram esta obra que retrata os recentes avanços científicos e tecnológicos, os agradecimentos do Organizador e da Atena Editora. Por fim, esperamos que este livro possa colaborar e instigar mais estudantes, pesquisadores e entusiastas na constante busca de novas tecnologias para as ciências agrárias e ambientais, assim, garantir perspectivas de solução para a produção de alimentos para as futuras gerações de forma sustentável. Alan Mario Zuffo

- 5. SUMÁRIO SUMÁRIO CAPÍTULO 1.................................................................................................................1 CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE FEIJÃO-FAVA NAS CONDIÇÕES DO SEMIÁRIDO NORDESTINO José Tiago Barroso Chagas Richardson Sales Rocha Alexandre Gomes de Souza Helenilson de Oliveira Francelino Tâmara Rebecca Albuquerque de Oliveira Rafael Nunes de Almeida Derivaldo Pureza da Cruz Camila Queiroz da Silva Sanfim de Sant’anna Mario Euclides Pechara da Costa Jaeggi Maxwell Rodrigues Nascimento Paulo Ricardo dos Santos Marcelo Vivas Silvério de Paiva Freitas Júnior DOI 10.22533/at.ed.8521926041 CAPÍTULO 2.................................................................................................................9 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DA FRAMBOESA (RUBUS IDAEUS L.). CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ALEGAÇÃO DE SAÚDE Madalena Bettencourt da Câmara João Pedro Borges Ferreira Ana Varela Coelho Rui Feliciano Andreia Bento da Silva Elsa Mecha Maria do Rosário Bronze Rosa Direito Bruno Sepodes Maria Eduardo Figueira João Pedro Fidalgo Rocha DOI 10.22533/at.ed.8521926042 CAPÍTULO 3...............................................................................................................22 COMPARAÇÃO DE CULTIVARES DE ARROZ SUBMETIDOS A INFLUÊNCIA DO ÁCIDO ACÉTICO Luiz Augusto Salles Das Neves Raquel Stefanello Kelen Haygert Lencina DOI 10.22533/at.ed.8521926043 CAPÍTULO 4...............................................................................................................27 COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE COM BASE EM SEIS ÍNDICES ZOOTÉCNICOS NAS QUATRO ESTAÇÕES DO ANO Miliano De Bastiani Carla Adriana Pizarro Schmidt Glória Patrica López Sepulveda José Airton Azevedo dos Santos DOI 10.22533/at.ed.8521926044

- 6. SUMÁRIO CAPÍTULO 5...............................................................................................................33 COMPARAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS MÉTODOS DE DIGESTÃO PARA A DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS EM SOLOS E PLANTAS Júlio César Ribeiro Everaldo Zonta Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho Fabiana Soares dos Santos DOI 10.22533/at.ed.8521926045 CAPÍTULO 6...............................................................................................................48 COMPARATIVO NA APLICAÇÃO DE ADUBO MINERAL E ORGANOMINERAL NA CULTURA DA ALFACE AMERICANA Maria Juliana Mossmann Emmanuel Zullo Godinho Laércio José Mossmann Bruna Amanda Mazzuco Vanessa Conejo Matter Fernando Caneppele Luís Fernando Soares Zuin DOI 10.22533/at.ed.8521926046 CAPÍTULO 7...............................................................................................................57 COMPORTAMENTO DE ESTACAS DE ALLAMANDA CATHARTICA L. TRATADAS COM ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) Tadeu Augusto van Tol de Castro Rafael Gomes da Mota Gonçalves Igor Prata Terra de Rezende Lethicia de Souza Grechi da Silva Rafaela Silva Correa Carlos Alberto Bucher DOI 10.22533/at.ed.8521926047 CAPÍTULO 8...............................................................................................................66 COMPOSIÇÃO QUÍMICA E ATIVIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO DO ÓLEO ESSENCIAL DAS FOLHAS DE Hypts suaveolens Wendel Cruvinel de Sousa Adiel Fernandes Martins Dias Josemar Gonçalves Oliveira Filho Flávia Fernanda Alves da Silva Cassia Cristina Fernandes Alves Cristiane de Melo Cazal DOI 10.22533/at.ed.8521926048 CAPÍTULO 9...............................................................................................................71 COMUNIDADE DE COLEOPTEROS ASSOCIADA A SOLOS HIDROMÓRFICOS Jéssica Camile da Silva Dinéia Tessaro Ketrin Lohrayne Kubiak Luis Felipe Wille Zarzycki Bruno Mikael Bondezan Pinto Elisandra Pocojeski DOI 10.22533/at.ed.8521926049

- 7. SUMÁRIO CAPÍTULO 10.............................................................................................................83 CONTAMINAÇÃO DO SOLO E PLANTAS POR METAIS PESADOS ASSOCIADOS À ADUBAÇÃO ORGÂNICA Júlio César Ribeiro Everaldo Zonta Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho Adriano Portz DOI 10.22533/at.ed.85219260410 CAPÍTULO 11.............................................................................................................98 CORRELAÇÃO ENTRE O VESS E OS ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO E A MATÉRIA ORGÂNICA EM UMA TRANSEÇÃO NA SUB-BACIA MICAELA – RS Thais Palumbo Silva Gabriel Luís Schroeder Mateus Fonseca Rodrigues Cláudia Liane Rodrigues de Lima Maria Cândida Moitinho Nunes Mayara Torres Mendonça DOI 10.22533/at.ed.85219260411 CAPÍTULO 12...........................................................................................................106 DADOS LIDAR AEROTRANSPORTADO NA PREDIÇÃO DO VOLUME EM UM POVOAMENTO DE Eucalyptus sp Daniel Dantas Luiz Otávio Rodrigues Pinto Ana Carolina da Silva Cardoso Araújo Rafael Menali Oliveira Natalino Calegario Marcio Leles Romarco de Oliveira DOI 10.22533/at.ed.85219260412 CAPÍTULO 13........................................................................................................... 116 DECOMPOSIÇÃO DA TORTA DE FILTRO TRATADA COM ACELERADORES BIOLÓGICOS Pedro Henrique De Souza Rangel Mariana Magesto De Negreiros Guilherme Mendes Pio De Oliveira Robinson Osipe DOI 10.22533/at.ed.85219260413 CAPÍTULO 14...........................................................................................................121 DESEMPENHO E PRODUÇÃO DE OVOS DE GALINHAS POEDEIRAS CRIADAS EM SISTEMA DE BASE AGROECOLÓGICA Marize Bastos de Matos Michele de Oliveira Mendonça Kíssila França Lima Iago da Silva de Oliveira e Souza Wanderson Souza Rabello Fernanda Gomes Linhares Henri Cócaro Karoll Andrea Alfonso Torres-Cordido DOI 10.22533/at.ed.85219260414

- 8. SUMÁRIO CAPÍTULO 15...........................................................................................................126 DESEMPENHO PRODUTIVO DA CULTURA DO MILHO ADUBADO COM DOSES DE CAMA DE AVIÁRIO Alfredo José Alves Neto Leonardo Deliberaes Álvaro Guilherme Alves Leandro Rampim Jéssica Caroline Coppo Eloísa Lorenzetti DOI 10.22533/at.ed.85219260415 CAPÍTULO 16...........................................................................................................143 DESENVOLVIMENTO DE BETERRABA SUBMETIDA A NÍVEIS DE ÁGUA NO SOLO Guilherme Mendes Pio De Oliveira Mariana Magesto De Negreiros Pedro Henrique De Souza Rangel Stella Mendes Pio De Oliveira Hatiro Tashima DOI 10.22533/at.ed.85219260416 CAPÍTULO 17...........................................................................................................148 DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE CACAUEIRO GENÓTIPO COMUM BAHIA PRODUZIDOS NO OUTONO SOB DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO Robson Prucoli Posse Stefany Sampaio Silveira Sophia Machado Ferreira Francielly Valani Rafael Jaske Camilla Aparecida Corrêa Miranda Inês de Moura Trindade Sabrina Gobbi Scaldaferro DOI 10.22533/at.ed.85219260417 CAPÍTULO 18...........................................................................................................157 DESENVOLVIMENTO DE UM MICROPULVERIZADOR AUTOPROPELIDO PARA APLICAÇÃO EM ENTRELINHAS ESTREITAS Francisco Faggion Natália Patrícia Santos Nascimento Benevides Tiago Pereira Da Silva Correia DOI 10.22533/at.ed.85219260418 CAPÍTULO 19...........................................................................................................163 DESENVOLVIMENTO DE UMA BEBIDA DE AMENDOIM Gerônimo Goulart Reyes Barbosa Rosane da Silva Rodrigues Mirian Ribeiro Galvão Machado Josiane Freitas Chim Liane Slawski Soares Thauana Heberle DOI 10.22533/at.ed.85219260419

- 9. SUMÁRIO CAPÍTULO 20...........................................................................................................173 DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE IPÊ-ROXO EM DIFERENTES SUBSTRATOS Jeniffer Narcisa-Oliveira Renata do Nascimento Santos Beatriz Santos Machado Juliane Gonçalves da Silva Raíra Andrade Pelvine Rudieli Machado da Silva Nathalia Pereira Ribeiro Lorene Tiburtino-Silva DOI 10.22533/at.ed.85219260420 CAPÍTULO 21...........................................................................................................181 DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS DE DIFERENTES VARIEDADES DE FEIJÃO INOCULADAS COM AZOSPIRILLUM BRASILENSE Juliana Yuriko Habitzreuter Fujimoto Vanessa de Oliveira Faria Caroline Maria Maffini Bruna Caroline Schons Gabriele Larissa Hoelscher Bruna Thaina Bartzen Eloisa Lorenzetti Olivia Diulen Costa Brito DOI 10.22533/at.ed.85219260421 CAPÍTULO 22...........................................................................................................187 DETERMINAÇÃO DA CURVA DE UMIDADE DO GRÃO DE MILHO POR MEDIDA DE CAPACITÂNCIA Jorge Gonçalves Lopes Júnior Letícia Thália da Silva Machado Daiana Raniele Barbosa Silva Edinei Canuto Paiva Wagner da Cunha Siqueira Selma Alves Abrahão DOI 10.22533/at.ed.85219260422 CAPÍTULO 23...........................................................................................................193 DETERMINAÇÃO DA FOLHA MAIS ADEQUADA PARA A AVALIAÇÃO DO NITROGÊNIO NA PLANTA DE ARROZ Juliana Brito da Silva Teixeira Letícia Ramon de Medeiros Luis Osmar Braga Schuch Ariano Martins de Magalhaes Júnior Ledemar Carlos Vahl Matheus Walcholz Thiel Larissa Soria Milanesi DOI 10.22533/at.ed.85219260423

- 10. SUMÁRIO CAPÍTULO 24...........................................................................................................199 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE GRÃOS DE GIRASSOL BRS G57 Dhenny Costa da Mota Bruna Cecília Gonçalves Dhemerson da Silva Gonçalves Selma Alves Abrahão Wagner da Cunha Siqueira Antonio Fabio Silva Santos DOI 10.22533/at.ed.85219260424 CAPÍTULO 25...........................................................................................................205 DETERMINAÇÃO DE ALGUMAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE GRÃOS DE QUINOA E AMARANTO EM FUNÇÃO DO TEOR DE ÁGUA Natasha Ohanny da Costa Monteiro Fabiana Carmanini Ribeiro Gervásio Fernando Alves Rios João Batista Soares Samuel Martin DOI 10.22533/at.ed.85219260425 CAPÍTULO 26...........................................................................................................217 DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ARAÇÁ VERMELHO (Psidium cattleianum L.) Elisa dos Santos Pereira Taiane Mota Camargo Marjana Radünz Jardel Araujo Ribeiro Pâmela Inchauspe Corrêa Alves Marcia Vizzotto Eliezer Avila Gandra DOI 10.22533/at.ed.85219260426 CAPÍTULO 27...........................................................................................................227 DIGESTIBILIDADE IN VITRO DE SILAGEM DE BAGAÇO DE SORGO SACARINO Lucas Candiotto Angélica Caroline Zatta Cleiton Rafael Zanella Felipe Candiotto Jessica Maiara Nemirscki Angela Carolina Boaretto Rui Alberto Picolotto Junior Luryan Tairini Kagimura Ricardo Beffart Aiolfi Wilson Henrique Tatto Bruno Alcides Hammes Schumalz Márcia Mensor Anderson Camargo de Lima André Brugnara Soares Edison Antonio Pin Jean Carlo Possenti DOI 10.22533/at.ed.85219260427

- 11. SUMÁRIO CAPÍTULO 28...........................................................................................................233 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ESPÉCIES DE MOLUSCOS LÍMNICOS DO RIO PINTADO, BACIA HIDROGRÁFICA DO IGUAÇU Alcemar Rodrigues Martello Mateus Maurer DOI 10.22533/at.ed.85219260428 SOBRE O ORGANIZADOR......................................................................................241

- 12. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 1 CAPÍTULO 1 doi CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE FEIJÃO-FAVA NAS CONDIÇÕES DO SEMIÁRIDO NORDESTINO José Tiago Barroso Chagas Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Richardson Sales Rocha Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Alexandre Gomes de Souza Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Helenilson de Oliveira Francelino Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Tâmara Rebecca Albuquerque de Oliveira Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Rafael Nunes de Almeida Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Derivaldo Pureza da Cruz Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Camila Queiroz da Silva Sanfim de Sant’anna Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Mario Euclides Pechara da Costa Jaeggi Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Maxwell Rodrigues Nascimento Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Paulo Ricardo dos Santos Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Marcelo Vivas Universidade Estadual do Norte Fluminense Darçy Ribeiro - UENF, Avenida Alberto Lamego, 2911, Parque Califórnia - 28013-602, Campos dos Goytacazes – RJ, Brasil Silvério de Paiva Freitas Júnior Universidade Federal do Cariri – UFCA, Rua Ícaro de Sousa Moreira, s/n, Barro Branco - 63130-025, Crato – CE, Brasil

- 13. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 2 RESUMO: O feijão-fava é bastante disseminado e conhecido no Brasil, especialmente na região Nordeste. O objetivo do presente trabalho consiste em caracterizar morfoagronomicamente 10 genótipos de feijão-fava disponíveis no banco de germoplasma da Universidade Federal do Cariri. O ensaio foi realizado em blocos casualizados com quatro repetições. Para estimativa da distância genética entre os genótipos, foram utilizadas sete características quantitativas e quatro qualitativas, com análise conjunta por meio do algoritmo de Gower. Os agrupamentos hierárquicos foram realizados por meio de análises simultânea e individual pelo método UPGMA (Unweighted Pair Group Method withAritmetic Mean). Os 10 genótipos foram agrupados em três grupos, sendo que o grupo I alocou os G109, G45, G06 e G40. O grupo II foi formado pelos genótipos G04, G16, G82, G49, G42 e o grupo III pelo G47. A maior distância genética, para o conjunto das características morfoagronomicas avaliadas, foi encontrada entre os genótipos G04 e G40 (0.62). PALAVRAS-CHAVE: Phaseolus lunatus L., Banco de germoplasma, Melhoramento de plantas. ABSTRACT: Lima bean is widely disseminated and known in Brazil, especially in the Northeast region. The objective of the present work is to characterize morfoagronomic 10 bean genotypes available at the germplasm bank of the Federal University of Cariri. The experiment was performed in a randomized block with four replicates. To estimate the genetic distance between the genotypes, seven quantitative and four qualitative characteristics were used, with joint analysis using the Gower algorithm. The hierarchical groupings were performed by means simultaneous, and individual analyzes by the UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) method. The 10 genotypes were grouped into three groups, and group I allocated G109, G45, G06 and G40. Group II was formed by genotypes G04, G16, G82, G49, G42 and group III by G47. The highest genetic distance for all the morphoagronomic characteristics evaluated was found among genotypes G04 and G40 (0.62). KEYWORDS: Phaseolus lunatus L., Germoplasm bank, Plant breeding. 1 | INTRODUÇÃO O gênero Phaseolus possui importância fundamental na alimentação e fornecimento de energia e proteína para as populações de áreas tropicais e subtropicais do mundo, principalmente nos países da África e da América do Sul. Dentre as cinco espécies cultivadas, pertencentes a este gênero, a Phaseolus Lunatus L. é a segunda mais cultivada no mundo (DELGADO-SALINAS et al., 1999; MARTÍNEZ-CASTILLO et al., 2004). Os maiores centros de variabilidade de Phaseolus Lunatus L. foram encontrados na península de Yucatan no México, caracterizada como centro de diversidade, o

- 14. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 3 pool gênico Mesoamericano, o pool gênico Andino e o pool gênico Mesoamericano, localizado entre a Guatemala e a Costa Rica (MARTÍNEZ-CASTILLO et al., 2008). Atualmente, a produção desta espécie, conhecida popularmente como feijão- fava, distribui-se por vários países de diferentes continentes, como a América do Norte, América do Sul, Europa, leste e oeste da África e sudeste da Ásia (Silva et al., 2010). No Brasil, a produção e consumo de feijão-fava são restritos às regiões específicas do cerrado, sertão nordestino, chapadas e serras. O Nordeste se destaca por apresentar uma área de 21,329 mil hectare plantados nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí, gerando emprego e renda para os agricultores dessas regiões (IBGE, 2015). Além disso, no Nordeste, esta cultura é bastante disseminada e conhecida sendo, majoritariamente, cultivada por pequenos agricultores em regime de sequeiro e sistemas de produção de baixo nível tecnológico, resultando em grande oscilação nos índices de produtividade em função da má distribuição das chuvas (OLIVEIRA et al., 2014).. Desta maneira, é evidente que esta região demanda por genótipos adaptados as condições edafoclimáticas e de cultivo a qual são submetidos, para obter maior produtividade e aumentar a renda do produtor. Os recursos genéticos são importantes ferramentas em programas de melhoramento, onde as coleções de germoplasmas representam a variabilidade genética disponível, apresentada na forma da variação morfológica das sementes. Desta forma, a avaliação destes recursos genéticos é importante para manuntenção da variabilidade genética do feijão-fava. Para tanto, são necessários estudos de caracterização do material utilizado pelos agricultores a fim de explorar ao máximo o potencial genético dessas cultivares. A caracterização consiste em identificar as diferenças morfológicas entre os genótipos, avaliar as características agrônomicas de produtividade, fitossanidade, período de florescimento e outras diferenças, por meio dos descritores botânicos (SINGH, 2001). Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é caracterizar morfoagrônomicamente genótipos de feijão-fava do semiárido nordestino para estimação da distância genética. 2 | METODOLOGIA O experimento foi realizado, nos anos de 2015 e 2016, na área experimental pertencente do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade da Universidade Federal do Cariri - UFCA, no munícipio do Crato – CE, localizada à latitude -7,234056 e longitude -39,369500. Foram cultivados 10 genótipos de feijão-fava (G109, G45, G40, G42, G06, G47, G82, G04, G49 e G16) provenientes do banco ativo de germoplasma do Núcleo de Estudos em Fitotecnia e Melhoramento de Plantas da UFCA. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com quatro repetições e seis plantas por genótipo. O semeio foi realizado à profundidade de 0,3

- 15. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 4 a 0,5 cm, com espaçamento de 0,45 m a 1 m entre linhas e 0,23 m a 0,50 m entre plantas. Os genótipos foram colhidos separadamente e as avaliações foram realizadas utilizando todas as plantas das parcelas. Os caracteres morfoagronômicos avaliados foram divididos em 7 quantitativos e 4 qualitativos, sendo: a) comprimento de vagem (CMV); b) número lóculos por vagem (NLV); c) quantidade de sementes por vagem (QSV); d) largura de vagem (LRV); e) comprimento de sementes (CMS); f) largura de semente (LRS); g) peso de 100 sementes (P100S); h) formato do tegumento (FORT); i) cor de fundo (CORF); j) cor padrão (CORP); e k) segunda cor padrão (SCORP). O comprimento das vagens e sementes foi mensurado, em cm, utilizando régua. As características largura da vagem e largura da semente foram medidos em mm. e aferidas por meio de paquímetro digital. O peso de 100 sementes medido por balança de precisão. Já as características qualitativas foram baseadas em descritores. As análises das variáveis qualitativas foram realizadas utilizando os descritores de Phaseolus Lunatus L. do International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). Para análise conjunta dos descritores qualitativos e quantitativos, utilizou-se o algoritmo de Gower, expresso por: Onde K é o número de descritores (k= 1, 2, ...); p = número total de descritores avaliados; i e j são dois ecótipos quaisquer; Wijk é um peso dada a comparação ijk, atribuindo valor 1 para comparações válidas e valor 0 para comparações inválidas (quando o valor descrito está ausente em um ou ambos indivíduos); Sijk é a contrubuição do descritor k na similaridade entre os ecótipos i e j, possuindo valores entre 0 e 1 (GOWER, 1971). O dendrograma foi realizado pelo método de agrupamento hierarquicos das análises individuais e simultâneas Unweighted Pair Group Method with Aritmetic Mean (UPGMA), por meio do programa GENES (CRUZ et al., 2013). Os agrupamentos hierárquicos das análises individuais e simultâneas em função das matrizes das distâncias, sugeriram a formação de grupos em função das correlações e proximidade genética das características dos genótipos.(SOKAL e ROHFL, 1962). 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO A definição de grupos permite utilizar a magnitude de dissimilaridade e o potencial per se, na seleção de genitores contrastantes que apresentem características de intersse, para obtenção de híbridos superiores. Sendo assim, o método de Tocher permitiu agrupar os 10 genótipos de feijão-fava em três grupos, onde o grupo I alocou os genótipos G109, G45, G06, G40.

- 16. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 5 O grupo II reuniu o G04, G16, G82, G49, G42 e o grupo III, o genótipo G47. A formação deses grupos mostram que os genótipos apresentaram significativa divergência genética para as características qualitativas e quantitativas avaliadas. Adissimilaridade genética, estimada pelo algoritmo de Gower, e a análise conjunta dos descritores, mostraram que a menor distância encontrada foi entre os genótipos G109 e G45 (0,13). Desta forma, no caso de apresentarem alguma característica de interesse para o programa de melhoramento, estes genótipos só devem ser considerados para cruzamentos feitos separadamente, devido a alta similaridade existente. Silva et al. (2015), ao avaliarem 24 genótipos de feijão-fava no estado Piauí, afirmaram que os genótipos mais divergentes apresentam potenciais para fornecer variabilidade e uma combinação benéfica para as características de interesse. Sendo assim, os cruzamentos gerados entre os genótipos G04 e G40 podem ser responsáveis por maior disponibilização de variabilidade, uma vez que apresentaram a maior distância (0,56). Os genótipos G109 e G45, que exibiram menores distâncias genéticas, possuíram semelhança na característica peso de 100 sementes (Tabela 1). Já G40 e G04, que estiveram mais distantes, apresentaram formato do tegumento e cor de fundo tegumento contrastantes. Segundo Oliveira et al., (2011), as características importantes da cultura do feijão- fava são produtividade média, número de vagens por planta e demais características de vagens satisfatórias. Deste modo, é possível indicar os genótipos G109 e G06 por possuírem, dentre outras características, elevadas médias de semente por vagem e peso de 100 sementes. Nos programas de melhoramento estas poderiam ser utilizadas para incremento da produtividade como linhagens em programas de melhoramento da cultura. Genótipo CMV NLV QSV LRV CMS LRS P100S FORT CORF CORP SCORP G109 7.77 3.00 2.90 1.75 1.54 1.10 78.57 10.00 3.00 0.00 1.00 G45 7.12 3.00 2.75 1.77 1.49 1.06 71.10 10.00 2.00 0.00 3.00 G40 7.46 3.00 3.15 1.63 1.80 1.10 49.81 7.00 6.00 0.00 0.00 G42 6.17 2.00 2.35 1.61 1.32 0.99 33.62 11.00 7.00 3.00 1.00 G06 6.50 3.00 2.80 1.45 1.76 1.14 63.67 10.00 2.00 0.00 1.00 G47 5.12 3.00 2.70 1.47 1.15 0.73 28.92 5.00 7.00 0.00 0.00 G82 7.56 2.00 1.85 1.63 1.67 1.17 33.54 10.00 3.00 0.00 1.00 G04 4.67 2.00 2.20 1.22 0.98 0.69 27.08 9.00 2.00 0.00 1.00 G49 5.37 2.00 1.70 1.47 1.39 0.94 66.06 10.00 2.00 0.00 1.00 G16 4.27 2.00 1.50 1.43 1.12 0.79 36.19 11.00 2.00 0.00 1.00 D e s v i o Padrão 1.28 0.52 0.56 0.16 0.28 0.17 19.41 1.88 2.41 2.75 3.32 Tabela 1. Médias dos 10 acesos de feijão-fava considerando as características comprimento de vagem (CMV), número lóculos por vagem (NLV), quantidade de sementes por vagem (QSV),

- 17. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 6 largura de vagem (LRV), comprimento de sementes (CMS), largura de semente (LRS), peso de 100 sementes (P100S), formato do tegumento (FORT), cor de fundo (CORF), cor padrão (CORP) e segunda cor padrão (SCORP). Crato, Brasil, 2016. Para definir o ponto de corte e o número de grupos formados, foi utilizado o método de Mojena (1977) (Figura 1). Figura 1. Dendrograma da dissimillaridade genética entre os 10 genótipos de feijão-fava no banco ativo de germoplasma da UFCA criado por UPGMA com características quantitativas e qualitativas. As características quantitativas e qualitativas dos genótipos de feijão-fava foram analisadas de forma a mostra a distância genética, de maneira que, os genótipos mais semelhantes ficaram com distâncias menores que 0,13 e os mais divergêntes com distâncias maiores que 0,62 (Figura 1). O grupo I poderá ser utilizado na obtenção de genótipos superiores, vez que apresenta as maiores frequências de P100S e NSV dentre seus genótipos, podendo serem estimativas da produtividade. Peso de 100 sementes apresentou maior valor de desvio padrão (19,41) e intervalo entre de 27,08g (G04) e 78,57g (G109). Resultados semelhantes foram encontrados por Guimarães et al., (2007) que ao avaliarem 22 genótipos de feijão- fava, encontraram variação com grande intervalo. Outra característica quantitativa que apresentou maior magnitude de desvio padrão foi o comprimento de vagem, variando entre 4,27mm (G16) a 7,77mm (G109). López-Alcocer et al., (2016) ao avaliarem genótipos de Phaseolus Lunatus, com o método dos componentes principais de variância, observaram que dentre as características que apresentaram maior variabilidade estavam comprimento de vagem e peso de 100 sementes. Segundo Cruz et al., (2004), essas características são importantes, no entanto, apresentam pouca variação podendo ser dispensadas dos estudos de divergência, uma vez que pouco contribuem para as correlações e acabam se tornando redundantes com outras características avaliadas. Outros autores ainda relatam que devido aos escassos estudos com a cultura de feijão-fava, as coleções de germoplasma conservadas

- 18. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 7 ex-situ, devem manter o grau máximo de variabilidade para que futuramente estes possam receber abordagens de avaliação com marcadores moleculares (Silva et al., 2001; Camarena, 2005). 4 | CONCLUSÃO A maior distância genética para o conjunto das características morfoagronomicas avaliadas foi encontrada entre os genótipos G04 e G40 (0.62). O método UPGMA formou cinco diferentes grupos, mostrando a existência de divergência genética. O os genótipos do grupo I G06 e G109 poderão ser utilizados na obtenção de cultivares superiores por possuírem características superiores de peso de 100 sementes e número de sementes por vagem. 5 | AGRADECIMENTOS A Universidade Federal do Cariri pela área experimental disponibilizada. Também a Universidade Estadual do Norte Fluminese Darcy Ribeiro, pela parceria na analise dos resultados. Ao laboratório de engenharia agrícola (LEAG), e a CAPES pela disponibilização da bolsa. REFERÊNCIAS CAMARENA, F. Magnitud e impacto potencial de la liberación de los organismos genéticamente modificados y sus productos comerciales. Caso: leguminosas de grano. In: HIDALGO, O.; ROCA, W.; FERNÁNDEZNORTHCOTE, E.N. (eds.) Magnitud e impacto potencial de la liberación de organismos genéticamente modificados y sus produtos comerciales: casos algodón, leguminosas de grano, maíz y papa. Consejo Nacional del Ambiente, Lima, p. 19-40, 2005. CRUZ, C. D. Genes: a software package for analysis in experimental statistics and quantitative genetics. Acta Scientiarum Agronomy, Maringá, v. 35, n. 3, p. 271-276, 2013. CRUZ, C.D.; REGAZZI A.J.; CARNEIRO, P.C.S. Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético. Vol 1, Editora UFV, Viçosa, 480p, 2004. DELGADO-SALINAS, A.; TURLEY, T. ; RICHMAN, A.; LAVIN, M. Phylogenetic analysis of the cultivated and wild species of Phaseolus (Fabaceae). Systematic Botany 24:438-460, 1999. GOWER, J.C. A general coefficient of similarity and some of its properties. Biometrics , v,27, n.4, p,857-874, 1971. GUIMARÃES, W. N. R.; MARTINS, L. S. S.; SILVA, E. F., FERRAZ, G. M. G., OLIVEIRA, F. J. Caracterização morfológica e molecular de genótipo de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.). R. Bras. Eng. Agríc. Ambiental, v.11, n.1, p.37–45, 2007. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Banco de dados agregados: pesquisa: produção agrícola municipal, 2015. Disponível em: http://www.sidra.gov.br/>dbda/>. Acesso em: 18 Fev 2019.

- 19. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 1 8 LÓPEZ-ALCOCER, J. J.; LÉPIZ-ILDEFONSO, R.; GONZÁLEZ-EGUIARTE, D. R.; RODRÍGUEZ- MACÍAS, R.; LÓPEZ-ALCOCER, E. Morphological variability of wild Phaseolus lunatus L. from the western region of México. Revista Fitotecnia Mexicana. Vol. 39 (1): 49 – 58, 2016. MARTÍNEZ-CASTILLO, J.; COLUNGA-GARCÍAMARÍN, P.; ZIZUMBOVILLARREAL, D. Genetic erosion and in situ conservation of Lima bean (Phaseolus lunatus L.) landraces in its Mesoamerican diversity center. Genetic Resources and Crop Evolution 55:1065-1077, 2008. doi:10.1007/s10722-008-9314-1 MARTÍNEZ-CASTILLO, J.; ZIZUMBOVILLARREAL, D.; PERALES-RIVERA, H.; COLUNGA- GARCÍAMARÍN, P. Intraspecific diversity and morphophenological variation in Phaseolus lunatus L. from the Yucatan Peninsula, Mexico. Economic Botany, New York, v. 58, n. 3, p. 354-380, 2004. MOJENA, R. Hierárquical grouping method and stopping rules: an evaluation. Computer Journal, v. 20, p. 359-363, 1977. OLIVEIRA, A. E. S.; SIMEÃO, M.; MOUSINHO, F. E. P.; GOMES, R. L. F. Desenvolvimento do feijão-fava (Phaseulus lunatus L.) Sob déficit hídrico cultivado em ambiente protegido. HOLOS, n 30, v. 1, 2014. OLIVEIRA, F.N., TORRES, S.B., BEBEDITO, C.P. Caracterização botânica e agronômica de acessos de Feijão- Fava, em Mossoró, RN. Revista Caatinga, n. 24, v. 1, p.143–148, 2011. SILVA, D.J.H, MOURA, M.C.C.L; CASALI, V.W.D. Recursos genéticos do banco de germoplasma de hortaliças da UFV: histórico e expedições de coleta. Horticultura Brasileira 19: 108-114, 2001. SILVA, K. J. D., LOPES, A. C. A., GOMES, R. L. F., SOUSA, F. M., & ROCHA, M. M. (2010). Recursos genéticos. A cultura do feijão-fava no Meio-Norte do Brasil. Teresina: Editora da UFPI. SILVA, V. B.; GOMES, R. L. F.; LOPES, A. C. A.; DIAS, C. T. S.; SILVA, R. N. O. Diversidade genética e indicação de cruzamentos promissores entre genótipos de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.). Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 36, n. 2, p. 683-692, mar./abr, 2015. SINGH, S. P. Broadening the genetic base of common bean cultivars: a review. Crop Science, v. 41, n. 6, p. 1659-1675, 2001. SOKAL, R.R.; ROHLF, F.J. The comparison of dendrograms by objective methods. Taxon, v l 1, p.33-40, 1962.

- 20. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 9 CAPÍTULO 2 doi CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DA FRAMBOESA (RUBUS IDAEUS L.). CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ALEGAÇÃO DE SAÚDE Madalena Bettencourt da Câmara Centro de Investigação Interdisciplinar Egas Moniz, CiiEM, Egas Moniz Cooperativa de Ensino Superior CRL, Caparica, Portugal, mbcamara@ gmail.com João Pedro Borges Ferreira Pharmacology and Translational Research Group, iMED – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal Ana Varela Coelho Instituto de Tecnologia Química e Biológica, ITQB, Portugal Rui Feliciano Grupo de investigação Reed, Universidade de Wisconsin-Madison, EUA Andreia Bento da Silva Instituto de Biológica Experimental e Tecnológica, IBET, Portugal Elsa Mecha Instituto de Biológica Experimental e Tecnológica, IBET, Portugal Maria do Rosário Bronze Pharmacology and Translational Research Group, iMED – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal Rosa Direito Pharmacology and Translational Research Group, iMED – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal Bruno Sepodes Pharmacology and Translational Research Group, iMED – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal Maria Eduardo Figueira Pharmacology and Translational Research Group, iMED – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal João Pedro Fidalgo Rocha Pharmacology and Translational Research Group, iMED – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal RESUMO: As framboesas são uma fonte dietética de fibras, vitaminas, minerais e de compostos bioativos não-nutrientes, sobretudo compostos fenólicos. Os fitoquímicos destes frutos, sobretudo antocianinas e elagitaninos, têm demonstrado atividades biológicas, antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antiproliferativa e anticancerígena, entre outras. No entanto, na sua maioria os trabalhos publicados são estudos in vitro pelo que não existem alegações de saúde autorizadas para estes não-nutrientes da framboesa. Assim, visando dar um contributo para o desenvolvimento de uma alegação de saúde para estes fitoquímicos, procedeu-se à: (1) caracterização da composição fenólica de um extrato de uma amostra de framboesas colhidas em 2010 e avaliação da atividade biológica (capacidade antioxidante e anti-inflamatórias) in vitro e in vivo em modelos celulares e animais; (2) caracterização química de amostras de

- 21. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 10 genótipos distintos de Rubus idaeus L., produzidos na região de Odemira entre 2011 e 2013; (3) realização de um estudo de intervenção nutricional em humanos (ENIH), com o objetivo de estudar o efeito do consumo de 150 g de framboesas do genótipo selecionado, diariamente, durante 3 semanas, no stresse pós-prandial metabólico, oxidativo e inflamatório, induzido por uma refeição hipercalórica rica em gordura e açúcar (RRGA), em voluntários saudáveis. Os resultados obtidos foram analisados e discutidos tendo em conta os requisitos legais vigentes e orientações da Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos respeitantes à fundamentação científica de alegações de saúde na UE. PALAVRAS-CHAVE: Compostos fenólicos, antocianinas, elagitaninos, atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória CHEMICAL AND BIOLOGICAL EVALUATION OF RASPBERRY (RUBUS IDAEUS L.). CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF A HEALTH CLAIM ABSTRACT: Raspberries are a source of dietary fiber, vitamins, minerals and nutrients non-bioactive compounds, mainly phenolic compounds. The phytochemicals of these fruits, especially ellagitannins and anthocyanins, have shown biological activities, antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, anticancer and antiproliferative, among others. However, most of the published works are in vitro studies so there is no authorized health claims for these raspberry non-nutrients. Thus, aiming to contribute to the development of an health claim for these phytochemicals we proceeded to the: (1) characterization of the phenolic composition of an raspberry extract from a sample harvested in 2010 and evaluation of the biological activity (antioxidant capacity and anti-inflammatory) in vitro and in vivo, in cellular and animal models; (2) chemical characterization of samples of different genotypes of Rubus idaeus L. produced in Odemira region between 2011 and 2013; (3) realization of a nutritional intervention essay in humans (ENIH), in order to study the effect of consumption of 150 g raspberries (selected genotype) daily for 3 weeks, the metabolic, oxidative and inflammatory postprandial stress induced by a high calorie meal rich in fat and sugar (RRGA) in healthy volunteers. The results were analyzed and discussed taking into account the legal requirements and guidelines of the European Food Safety Authority concerning the scientific basis of health claims in the EU. KEYWORDS: Phenolic compounds, anthocyanins, ellagitannins, antioxidant activity, anti-inflammatory activity 1 | INTRODUÇÃO As doenças crónicas, atualmente a principal causa de morte em todo o mundo, têm aumentado dramaticamente consequência das modificações de estilos de vida, nomeadamente sedentarismo, níveis elevados de stresse e alterações na dieta. Segundo a OMS estas mortes prematuras podem ser prevenidas1 . Processos inflamatórios não infeciosos têm sido implicados na etiologia dessas patologias2 . A

- 22. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 11 promoção de hábitos alimentares saudáveis, tais como o aumento da ingestão de frutas e produtos hortícolas, a principal fonte de (poli)fenóis bioativos, constitui uma via para a proteção da saúde das populações1,3 . A framboesa (Rubus idaeus L.) é um fruto que apresenta diversos macro e micronutrientes com interesse farmacêutico, nomeadamente fibra, ácido ascórbico e não-nutrientes como compostos fenólicos4 . A composição fenólica da framboesa é dominada por antocianinas e elagitaninos e inclui em menor quantidade glicósidos de ácido elágico e conjugados de flavonóis5,6 . Na última década, estudos in vitro e in vivo revelaram que os compostos fenólicos da framboesa vermelha apresentam uma gama alargada de atividades biológicas: antioxidante, anti-inflamatória, antiproliferativa e anticancerígena, antimicrobiana e respeitantes a obesidade e à gestão do teor de glucose no sangue, entre outras7 . Os estudos científicos que fundamentam as alegações de saúde devem consistir principalmente em estudos no ser humano, intervencionais e/ou observacionais8 . Embora alguns estudos tenham começado a desvendar os efeitos anti-inflamatórios de extratos de framboesa vermelha in vitro e in vivo, estes são na sua maioria estudos preliminares que requerem uma maior elaboração de modo que uma abordagem translacional para a prática clínica é uma meta realista a considerar uma terapia adjuvante9 . A investigação que se descreve teve por objetivo a caracterização química e biológica de frutos de Rubus idaeus L. produzidos em território nacional visando dar um contributo para o desenvolvimento de uma alegação de saúde. Os objetivos específicos do trabalho experimental foram os seguintes: caracterização da composição fenólica de amostras de variedades de Rubus idaeus L. com expressão em território nacional ao longo de um ciclo produtivo e ao longo de 3 anos consecutivos; seleção de uma variedade de framboesa com base no estudo da composição fenólica de cultivares de Rubus idaeus L. com expressão em território nacional; avaliação in vitro de atividades antioxidantes e anti-inflamatórias de um extrato de framboesa; e avaliação in vivo, em modelos animais e em humanos, de atividades antioxidantes e anti-inflamatórias de extratos de framboesa e de framboesas. MATERIAL E MÉTODOS Reagentes e Padrões A água usada na preparação de reagentes e soluções era água era água desionizada (tipo I), obtida num sistema de purificação de água ultrapura Milli-Q® Reference/Millipore Direct Q3 UV System (Millipore, Bedfore, US) com uma condutividade ≤ 0,058 µS. Os reagentes usados apresentavam grau analítico ou HPLC. O ácido gálico (98%), ácido sulfúrico (95-97%) e o luminol foram adquiridos na Fluka (Seelze, Alemanha). O hidróxido de sódio (98%), cloreto de cálcio di-hidratado, sulfato de magnésio e o hidrogenocarbonato de sódio foram adquiridos à Merck (Darmstadt, Alemanha). O ácido clorídrico (0,1 M), etanol absoluto (99,9%), metanol (99,9%), ácido acético glacial (99%) e acetato de sódio anidro (99%) foram adquiridos

- 23. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 12 à Carlo Erba Reagentes (Rodano, Itália). A cianidina-3-O-glucósido foi adquirida à Extrasynthese (Lyon Nord, França). O ácido tânico foi comprado ao laboratório BDH (Poole, Inglaterra). ácido fosfórico p.a. (85%) e ácido ascórbico foram adquiridos à Panreac Química (Barcelona, Espanha). Acetonitrilo de grau HPLC foi adquirido à VWR® (Leuven, Bélgica). O cloreto de potássio foi obtido na Pronalab (Abrunheira, Portugal). Cloreto de sódio e sal de sódio de 2,6-diclorofenol indophenols (90%) foram comprados na Riedel-de Haën (Hannover, Alemanha). Todos os restantes reagentes foram adquiridos à Sigma-Aldrich (St. Louis, EUA). kits de ensaios imunoenzimáticos ELISA de fase sólida de alta sensibilidade Quantikine® da R&D Systems Inc. (Minneapolis, US), para o doseamento em humanos das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6. kits de ensaios imunoenzimáticos ELISA de fase sólida da Mercodia® (Uppsala, SE), para o doseamento em humanos da LDL oxidase (LDLox); kits comerciais Cobas c pack da Roche para a determinação dos parâmetros bioquímicos glucose, triglicéridos, colesterol total, HDL e LDL da Roche (Roche Portugal, Amadora, PT). Amostras Os frutos de Rubus idaeus L. utilizados neste trabalho eram frutos sãos, inteiros e maduros, produzidos no Alentejo Litoral, na região de Odemira entre 2010 e 2013, sobretudo na Herdade Experimental da Fataca7 . Himbo-top, Amira, Erika e Polka foram as cultivares consideradas na seleção da cultivar-alvo do estudo de intervenção nutricional em humanos. Preparação dos extratos de framboesa Foram produzidos dois extratos de framboesa ricos em compostos fenólicos, segundo adaptação dos procedimentos descritos por Mullen et al.5 e González-Barrio et al.10 apresentado em Correia7 . Métodos Caracterização química: os teores em vitamina C, fenóis totais, flavonóides totais, antocianinas totais, taninos condensados totais e taninos hidrolisados totais foram realizados pelos métodos espetrofotométricos descritos em Figueira et al.9 ; a análise individual dos compostos fenólicos foi efetuada pelos métodos cromatográficos e de espetrometria de massa descritos igualmente em Figueira et al.9 . Avaliação da atividade biológica do extrato de framboesa in vitro: atividade antioxidante potencial – métodos químicos ORAC e HORAC descritos por Serra et al.11 ; capacidade antioxidante celular (CAC) do extrato de frutos de Rubus idaeus L. avaliada em células da linhagem Caco-2 (Serra et al.11 ). O stress oxidativo celular foi induzido por um agente químico, o AAPH, originando radicais peroxilo; avaliação da capacidade dos compostos fenólicos do extrato para inibirem ativamente a resposta do oxidative burst realizada em neutrófilos humanos por quimioluminescência, segundo o método descrito por Freitas et al.12 .

- 24. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 13 Avaliação da atividade biológica do extrato de framboesa in vivo em modelos animais: (i) atividade anti-inflamatória aguda – modelo do edema da pata da λ-carragenina (34 ratos Wistar; 6 grupos – controlos negativo e positivo, framboesa administrada via oral (p.o.) e framboesa administrada via intraperitonial ( i.p.) na dose de 15 mg de fenóis totais (EAG)/Kg peso corporal, trolox e indometacina). O volume da pata posterior esquerda dos ratos foi medido através método do volume deslocado num pletismómetro; (ii) atividade anti-inflamatória crónica - modelo experimental de artrite reumatoide atividade anti-inflamatória crónica - um modelo experimental de artrite reumatóide (AR) induzida pelo colagénio no rato – (20 ratos Wistar, 4 grupos, controlos negativo e positivo, extrato de framboesa p.o., extrato de framboesa i.p., dose de extrato – 15 mg de fenóis totais (EAG)/Kg peso corporal/dia, protocolo - dias 1 e 21 indução de AR com 2 injeção de colagénio tipo II bovino (CII), injetando nos ratos adjuvante completo de Freund, dias 23-34 tratamento com extrato, dia 35- avaliação das patas, colheita de sangue e sacrifício). As patas foram removidas, radiografadas e conservadas em formalina para posterior exame histológico incluindo a análise histoquímica da atividade das enzimas iNOS e COX-2. Nos soros fez-se a determinação de alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), creatina quinase (CK) ureia e creatinina foram avaliados por métodos enzimáticos colorimétricos num autoanalisador COBAS; e dos teores das citocinas TNF-α, IL-6 e IL-1 foi realizada por métodos imunoenzimáticos ELISA(Kits Quantikine HS Elisa para soro de rato, R&D Systems). Tratamento estatístico – análise ANOVA, seguida do teste post-hoc de Bonferroni ( p < 0,05). Estudo nutricional de intervenção em voluntários saudáveis: (n=12, 75% dos indivíduos recrutados; 8 mulheres e 4 homens), previamente aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (05/06/2012). Todos os participantes preencheram um questionário médico e assinaram o consentimento informado. O estudo compreendeu as seguintes etapas: ensaio 1, antes da intervenção – (i) colheita de amostras de sangue em jejum > (ii) ingestão da refeição rica em gordura e açúcar (RRAG) [pequeno-almoço (1308 kcal; 38% gordura e 44% de açúcar – 1 iogurte grego (125 g) + 1 leite achocolatado UHT (200 mL) + 1 croissant folhado (140 g) com manteiga (10 g), 2 fatias de queijo (40g) e fiambre (20g)] > (iii) colheita de sangue 1h, 2h, 4h e 6h após a ingestão da refeição; intervenção nutricional – suplementação da dieta dos participantes com uma ingestão diária de 150 g de framboesas; ensaio 2, após da intervenção – repetição das etapas (i), (ii) e (iii) realizadas no ensaio 1. Os teores em glucose, triglicéridos, colesterol total, LDL e HDL foram avaliados por métodos enzimáticos colorimétricos num autoanalisador COBAS, a quantificação da LDL oxidada (oxLDL) e dos teores das citocinas TNF-α, IL-6 e IL-1 foi realizada por métodos imunoenzimático ELISA (kit Mercodia Oxidized LDL Elisa e Kits Quantikine HS Elisa, R&D Systems, respetivamente). Todos os resultados foram tratados estatisticamente pelo método ANOVA de medidas repetidas. As diferenças entre tratamentos para as diferentes variáveis foram realizadas com o teste t-Student

- 25. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 14 para amostras emparelhadas. Em ambos os casos considerou-se haver diferenças significativas para valores de p <0.05. Alegações de saúde sobre framboesas: pesquisa dos sítios eletrónicos da EUR-Lex, EFSA, DGAV e do ‘EU Register of Nutrition and Health Claims’. A descrição detalhada dos diferentes métodos pode ser consultada em Correia7 . RESULTADOS E DISCUSSÃO O quadro 1 apresenta um resumo da caracterização química das amostras de Rubus idaeus L. analisadas. Em termos globais, o teor em ácido ascórbico e a composição fenólica, qualitativa (predominância de antocianinas e elagitaninos) e quantitativa, encontrava-se dentro da gama de valores dos dados publicados na bibliografia para este pequeno fruto7 . Os estudos realizados permitiram escolher as melhores condições de preparação dos extratos de framboesa, utilizando uma solução extratante constituída por metanol:água:ácido fórmico (79,9:20:0,1 v/v/v). No estudo da caracterização das amostras das variedades de Rubus idaeus L. (Himbo-top, Amira, Erika e Polka), ao longo de um ciclo produtivo e de três anos consecutivos não se verificaram alterações significativas na sua composição fenólica em termos quantitativos mas observaram-se diferenças nos compostos individuais. As amostras usadas nos ensaios in vitro e animais e as do EINH apresentavam uma atividade antioxidante in vitro avaliada pelos métodos ORAC e HORAC7 . O extrato de Rubus idaeus L. selecionado mostrou igualmente atividade antioxidante elevada em ensaios que avaliam o mesmo efeito em meio celular como o CAC em células Caco-2 (78 µmol equivalentes de quercetina (EQ)/100g de framboesa) e na modulação do oxidative burst dos neutrófilos (figura 1). O elevado teor destes frutos em vitamina C e em compostos fenólicos terá igualmente ter contribuído para a elevada atividade antioxidante observada7 . Os dados dos estudos biológicos in vivo realizados em modelos experimentais encontram-se nas figuras 1 a 8. O extrato administrado [15 mg Fenóis Totais (EAG).Kg-1 ] quando usado no modelo de inflamação aguda de edema induzido pela carragenina, em rato, mostrou ter um elevado efeito anti-inflamatório mas só quando foi administrado via i.p. (figura 2). No modelo de inflamação crónica de AR induzida pelo colagénio II, o mesmo extrato administrado i.p. mas também por via oral (p.o.) mostrou ter uma potente atividade anti-inflamatória diminuindo o edema, os danos na cartilagem, o inchaço dos tecidos moles e a reabsorção óssea e reduzindo marcadamente a expressão de iNOS e de COX-2, demostrando uma proteção significativa na progressão daAR (figuras 3 a 8). No ENIH, pretendeu-se estudar o efeito do consumo de 150 g de framboesas, diariamente, durante 3 semanas, no stresse pós- prandial metabólico, oxidativo e inflamatório, induzido por uma refeição hipercalórica rica em gordura e açúcar (RRGA), em voluntários saudáveis. Os resultados mostraram que o consumo de framboesas evitou o decréscimo pronunciado dos níveis de HDL (figura 10), diminuiu significativamente os valores basais de LDLox dos voluntários

- 26. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 15 (figura 11) e atenuou o aumento de valor de TNF-α e de IL-6 provocados pela ingestão da mesma refeição (figuras 12 e 13). Os resultados das citocinas estão concordantes com o estudo de Gregersen et al.13 , em que tanto uma refeição rica em gordura como outra rica em açúcar foram responsáveis pelo incremento dos valores pós-prandiais de IL-6 e são semelhantes aos encontrados em outros estudos que usaram igualmente alimentos ricos em compostos fenólicos14,15 . Os nossos resultados sugerem que a framboesa e o seu extrato fenólico podem atenuar, em certa medida, o stresse metabólico, oxidativo e inflamatório e, como tal, ter um papel importante de proteção na saúde humana. Na UE, o uso de alegações de saúde realizadas em rótulos, na publicidade ou na promoção de alimentos, incluindo suplementos alimentares, carece da autorização prévia da Comissão Europeia e Estados-Membros, salvaguardando- se o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos7 . Um pedido de autorização de uma alegação de saúde deve referir-se à relação entre um alimento e um único efeito alegado e constitui um processo independente que reúne todas as informações e dados científicos apresentados visando a autorização da alegação de saúde proposta16 . Os resultados obtidos, ainda que insuficientes para fundamentar uma alegação de saúde para a framboesa, constituem um alicerce capaz de possibilitar a prossecução dos trabalhos visando esse objetivo. CONCLUSÕES A caracterização química e a avaliação da atividade biológica de frutos e de extratos de frutos de Rubus idaeus L. nacionais realizados neste trabalho pode possibilitar um contributo efetivo para o desenvolvimento de uma alegação de saúde para a framboesa. Os estudos realizados indicaram/sugerem que: (1) as metodologias cromatográficas usadas na caracterização fenólica dos extratos de frutos de Rubus idaeus L. das cultivares em estudo mostraram-se adequadas para o fim visado; (2) o extrato de framboesa e a framboesa estudada apresentam propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A identificação e caracterização da mistura fenólica-alvo, a prossecução de estudos para o desenvolvimento de uma alegação de saúde relativa à saúde das articulações para um extrato de framboesa e o estabelecimento de um efeito fisiológico benéfico específico para o fruto são perspetivas a explorar em trabalhos futuros. REFERÊNCIAS WHO/FAO. Report of a WHO/FAO Expert Consultation. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. WHO Technical Report Series. 2003(TRS 916):1-160. Calder PC, Albers R, Antoine J-M, et al. Inflammatory disease process and interactions with nutrition. British J. Nutr. 2009;101:S1-S45. WHO. Global Status Report on noncommunicable diseases. WHO Press. 2014:1-298.

- 27. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 16 Rao AV, Snyder DM. Raspberries and Human Health: A Review. J. Agric. Food Chem. 2010; 58:3871– 3883. Mullen W, Stewart A, Lean M, Gardner P, Duthie G, Crozier A. Effect of freezing and storage on the phenolics, ellagitannins, flavonoids, and antioxidant capacity of red raspberries. J Agric Food Chem. Aug 2002;50(18):5197-5201. Borges G, Degeneve A, Mullen W, Crozier A. Identification of Flavonoid and Phenolic Antioxidants in Black Currants, Blueberries, Raspberries, Red Currants, and Cranberries. J Agric Food Chem. Dec 2010;58:3905-3909. Correia, M. Caracterização química e avaliação da atividade biológica da framboesa (Rubus idaeus L.). Contribuição para o desenvolvimento de uma alegação de saúde. Lisboa. Universidade de Lisboa, Faculdade de Farmácia, 2016. EFSA/NDA. General guidance for stakeholders on the evaluation of Article 13.1, 13.5 and 14 health claims. EFSA Journal. 2011;9(4)(2135):(acessível em Figueira ME, Câmara MB, Direito R, et al. Chemical characterization of a red raspberry fruit extract and evaluation of its pharmacological effects in experimental models of acute inflammation and collagen-induced arthritis. Food Funct. Dec 2014;5(12):3241-3251. González-Barrio R, Borges G, Mullen W, Crozier A. Bioavailability of Anthocyanins and Ellagitannins Following Consumption of Raspberries by Healthy Humans and Subjects with an Ileostomy. J. Agric. Food Chem. 2010; 58:3933-3939. Serra AT, Matias AA, Frade RF, et al. Characterization of traditional and exotic apple varieties from Portugal. Part 2- Antioxidant and antiproliferative activities. . J Functional Food 2010; 2:46-53. Freitas M, a GP, G., b JLFCLa, Eduarda Fernandes. Isolation and activation of human neutrophils in vitro. The importance of the anticoagulant used during blood collection. Clinical Biochemistry. 2008(41):570–575. Gregersen S, Samocha-Bonet D, Heilbronn L, Campbell L. Inflammatory and oxidative stress responses to high-carbohydrate and high-fat meals in healthy humans. J Nutr Metab. . 2012:2012:238056. Zhu Y, Ling W, Guo H, et al.Anti- inflammatory effect of purified dietary anthocyanin in adults with hypercholesterolemia: a randomized controlled trial. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013;23(9):843-849. Jeong H, Hong S, Lee T, et al. Effects of black raspberry on lipid profiles and vascular endothelial function in patients with metabolic syndrome. Phytother Res. . 2014;28(10):1492-1498. Comissão. Regulamento (CE) n° 353/2008 da Comissão, de 18 de Abril de 2008 , que estabelece normas de execução relativas aos pedidos de autorização de alegações de saúde, como previsto no artigo 15.° do Regulamento (CE) n° 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho. JO L109 de. 2008; 19.4.2008:11-16.

- 28. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 17 QUADROS E FIGURAS Parâmetro Média ao longo De 1Outono De Produção 4 cv. (min – máx) Média de 3 Outonos de produção 4 cv. (min – máx) Média de 3 Outonos de produção (Amira) Testes in vitro e animais EINH (Amira) Ácido ascórbico (mg) 1 _ _ _ 16,8 ± 1,60 22,3 ± 1,50 FT (mg EAG)1 262,9 - 300,0 235,2 - 284,3 262,9 ±50,69 171,0 ± 4,17 226,4 ± 6,87 FLT (mg EC)1 29,6 - 37,2 49,7 - 58,3 53,5 ± 6,95 24,5 ± 1,44 46,6 ± 2,06 AT (mg EC3G)1 _ 44,1 - 60,3 53,8 ± 52,37 20,0 ± 2,76 51,6 ± 1,18 THT (mg EAT)1 365,1 - 439,3 347,1 - 377,3 374,2 ± 216,93 166,1 ± 0,19 367,4 ± 3,06 TCT (mg EC)1 _ 20,7 - 20,9 20,8 ± 0,29 17,7 ± 0,25 20,9 ± 0,04 FT (mg EAG)2 115,7 - 170,2 125,7 - 142,7 125,7 ±29,63 _ 120,2 ± 25,36 Ácido Gálhico (mg AG)2 <0,1(LD) <0,1(LD) <0,1(LD) 2,40 ± 0,10 2,40 ±0,10 AT (mg EC3G)2 46,3 - 81,6 73,4 - 89,4 83,9± 55,42 23,44 ± 0,85 85,1 ± 16,63 Cianidina-3-soforósido 26,7 - 62,9 38,6 - 89,4 55,2± 35,05 18,89 ± 0,60 55,0 ± 8,92 Cianidina-3- glucosilrutinósido <1,5(LQ) -19,4 <1,5(LQ) - 16,5 <1,5(LQ) - 4,7 <0,4(LD) <0,4(LD) Cianidina-3-glucósido 7,9 - 18,8 11,4 - 24,6 21,9 ± 18,13 2,44 ± 0,05 27,4 ± 6,52 Pelargonidina-3- glucosilrutinósido <0,4(LD) <0,4(LD) <0,4(LD) 0,06 ± 0,01 <0,4(LD) Pelargonidina-3-soforósido <0,4(LD) <0,4(LD) <0,4(LD) 1,04± 0,10 <0,4(LD) Cianidina-3-rutinósido <0,4(LD) – 4,7 <0,4(LD) – 11,6 <0,4(LD) 0,85 ± 0,08 2,7 ± 1,19 Pelargonidina-3-rutinósido <0,4(LD) <0,4(LD) <0,4(LD) 0,12 ± 0,006 <0,4(LD) Pelargonidina-3-glucósido <0,4(LD) <0,4(LD) <0,4(LD) 0,04 ± 0,008 <0,4(LD) Sanguiina H6 (mg EAG)2 _ 26,4 - 38,7 31,0 ± 8,41 _ 29,6 ± 7,87 ET (mg EAG)2 34,9 - 42,8 26,8 - 72,6 49,7 ± 24,6 _ 29,6 ± 7,87 AET (mg EAE)2 _ 1,65 - 2,62 1,56 ± 0,99 1,80 ± 0,01 1,90 ± 0,88 Quadro 1 – Resumo dos dados do teor em ácido ascórbico e da caracterização fenólica de extratos de Rubus idaeus L.(por 100 g /framboesa) AET – somatório do teor em ácido elágico e derivados; AT – antocianinas totais; DP – Desvio- padrão; EAG – equivalentes de ácido gálhico; EC – equivalentes de (+) – catequina; EC3G – equivalentes de cianidina-3-glucósido: EAT – equivalentes de ácido tânico; ET – elagitaninos totais; FT – fenóis totais; FLT – flavonóides totais; LD – limite de deteção; LQ – limite de quantificação; 1 método espetrofotométrico; 2 método de HPLC Figura 2 - Efeito inibitório de um extrato de Rubus idaeus L. no oxidative burst em neutrófilos humanos. *** p<0,001 quando comparado com o ensaio controlo . Os valores são apresentados como média ±DP

- 29. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 18 Figura 3 – Efeitos do extrato de framboesa vermelha (i.p. e p.o.) no aumento do volume da pata induzido pela carragenina. Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). * P <0,001 vs. grupo de controlo ; # P <0,001 vs. grupo carragenina. Figura 4 - Efeitos do extrato de frutos de framboesa vermelha (i.p. e p.o.) no aumento do volume da pata associado à CIA. CIA – Artrite induzida pelo colagénio; Os resultados são apresentados como média ± EPM. * P <0,001 vs. Grupo CIA. Figura 5 - Efeito do tratamento com extrato de framboesa (i.p. e p.o.) na pontuação dos danos histológicos (A) e na pontuação radiológica (B) em animais com artrite induzida pelo colagénio (CIA). Os valores apresentados são a média e o erro padrão da média. * p < 0,001 vs. tratados com veículo (CIA).

- 30. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 19 Figura 6 - Cortes histopatológicos (A) e ampliações dos mesmos (B) relativos aos efeitos do extrato de framboesa vermelha num modelo animal de CIA, em ratos. Os cortes histopatológicos de um rato controlo negativo, apresentam uma membrana sinovial normal, cartilagem não danificada, não evidenciando pannus ou reabsorção óssea na zona marginal. Os cortes histopatológicos de ratos controlo positivo em que a artrite foi induzida pelo colagénio (CIA), evidenciavam danos na cartilagem (seta grande), infiltração acentuada, pannus (seta pequena) e reabsorção óssea (cabeça da seta). Finalmente, os cortes histopatológicos de amostras provenientes de animais CIA, tratados com o extrato (i.p. ou p.o), exibem uma sinóvia normal, cartilagem com pequenos danos (seta grande), apresentando uma redução de pannus (seta pequena) ou de reabsorção óssea (cabeça de seta) na zona marginal. Ampliação = X100 original Figura 7 - Progressão radiográfica da CIA nas articulações tibiotársicas. (A) não existem evidências de alterações patológicas das articulações tibiotársicas de animais de controlo (normais). (B) As patas traseiras de ratos com CIA, no dia 35, demonstraram a reabsorção óssea e erosão conjunto bastante significativo. O tratamento com o extrato de framboesa fruta vermelha (15mg.kg-1 ), administrado tanto por p.o. (C) como por i.p. (D) suprimiu significativamente a patologia articular e o edema de partes moles na pata posterior. As imagens de raios - X são representativas de pelo menos três experiências realizadas em dias experimentais diferentes.

- 31. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 20 Figura 8 - Redução da ativação COX-2 no modelo CIA resultado da administração do extrato de framboesa vermelha. Os ratos foram tratados com o extrato (15 mg kg-1 , i.p. ou p.o., n = 5 por grupo) e as amostras imunocoradas para COX-2. Espécimes de um rato não tratado quase não exibem nenhuma expressão de COX-2, enquanto ratos artríticos tratados com veículo apresentaram uma produção maciça de COX-2, nomeadamente perto dos infiltrados (coloração castanha – seta grande). Os espécimes provenientes de animais tratados com o extrato de framboesa vermelha (15 mg.kg-1 ), administrado por ambas as vias, oral e i.p., evidenciavam infiltração reduzida e coloração COX-2 (ampliação original x 100). A barra de escala é igual a 500 µm. Figura 9 - Redução da ativação iNOS no modelo CIA resultado da administração do extrato de framboesa vermelha. Os ratos foram tratados com o extrato (15 mg kg-1 , i.p. ou p.o., n = 5 por grupo) e as amostras imunocoradas para iNOS. Espécimes de um rato não tratado quase não exibem quase nenhuma expressão de iNOS, enquanto ratos artríticos tratados com veículo apresentaram uma produção maciça de iNOS, nomeadamente perto dos infiltrados (coloração castanha – seta grande). Os espécimes provenientes de animais tratados com o extrato de framboesa vermelha (15 mg.kg-1 ), administrado tanto por via oral como por ip, evidenciavam infiltração reduzida e coloração iNOS (ampliação original x 100). A barra de escala é igual a 500 µm.

- 32. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 2 21 Antes da Intervenção Depois da intervenção Antes da Intervenção Depois da intervenção HDL-C (Figura 10), oxLDL (Figura 11), TNF-α (Figura 12) e IL-6 (Figura 13) níveis medidos em jejum (0h) e em tempos diferentes após a ingestão da RRAG, antes e depois da intervenção nutricional em voluntários adultos saudáveis *p < 0,05 vs. o valor basal no mesmo ensaio e # p < 0,05 vs. o valor no mesmo tempo no ensaio antes da intervenção;1 Os resultados foram expressos como Média ± DP; n=12.

- 33. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 3 22 CAPÍTULO 3 doi COMPARAÇÃO DE CULTIVARES DE ARROZ SUBMETIDOS A INFLUÊNCIA DO ÁCIDO ACÉTICO Luiz Augusto Salles Das Neves Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciencias Naturais e Exatas, Departamento de Biologia, Santa Maria, Rio Grande do Sul Raquel Stefanello Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciencias Naturais e Exatas, Departamento de Biologia, Santa Maria, Rio Grande do Sul Kelen Haygert Lencina Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciencias Rurais, Departamento Fitotecnia, Santa Maria, Rio Grande do Sul RESUMO: Com o advento do plantio direto sem haver a remoção da palha das culturas anteriores e, principalmente com a presença de alta umidade no solo, como por exemplo, na cultura do arroz, ocorre a liberação de ácidos orgânicos que afetam o stand da cultura, principalmente o ácido acético prejudicando a produção final. Entretanto, nem todas as cultivares apresentam os mesmos resultados, haja vista sua composição genética. No presente artigo foram analisados os parâmetros fisiológicos de germinação em duas cultivares de arroz, a cultivar Puita INTA CL e o arroz híbrido AVAXI CL. Nas condições do presente experimento o ácido acético não afetou a gerninação, a primeira contagem da germinação e o IVG, assim como não afetou o comprimento e biomassa seca das plântulas de arroz híbrido AVAXI CL, entretanto a condutividade elétrica foi afetada pela ação do ácido acético sobre as sementes de arroz. PALAVRAS-CHAVE: ácido orgânico, Avaxi CL, Puitá Inta CL, germinação, IVG ABSTRACT: With the advent of no-till without the removal of straw from previous crops, and especially with the presence of high humidity in the soil, such as rice cultivation, the release of organic acids that affect the stand of the crop occurs, mainly the acetic acid harming the final production. However, not all cultivars show the same results, given their genetic composition. However, not all cultivars show the same results, given their genetic composition. In the present article the physiological parameters of germination in two rice cultivars, the Puita INTA CL cultivar and the hybrid rice AVAXI CL were analyzed. In the conditions of the present experiment acetic acid did not affect the germination, the first germination count and the IVG, as well as did not affect the length and dry biomass of the AVAXI CL hybrid rice seedlings, however the electrical conductivity was affected by the action of acetic acid on rice seeds. KEYWORDS: organic acid, Avaxi CL, Puitá INTA CL, germination, IVG

- 34. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 3 23 1 | INTRODUÇÃO O aproveitamento dos resíduos da cultura anterior tem sido a tônica da agricultura do Rio Grande do Sul. Entretanto, a técnica da semeadura direta ainda não tem encontrado ressonância nos solos de várzea, pois são solos com baixa drenagem onde a umidade permanece. Essa umidade associada a presença de resíduos vegetais produz, de forma anaeróbica, os denominados ácidos orgânicos alifáticos de cadeia curta (C1 a C4) (CAMARGO et al., 1995). Os principais ácidos orgânicos produzidos sob tais condições são, pela ordem e pela quantidade, o ácido acético, propiônico e butírico, seguindo uma relação 6:3:1 (SOUSA, 2001). O efeito fitotóxico dos ácidos orgânicos vêm sendo analisado de várias formas. Em estudos no próprio solo com a incorporação de palha de arroz (CAMARGO et al., 1993), na planta de arroz observando a esterilidade da panícula, a manifestação de sintomas visíveis da doença “bico de papagaio” e alterações na rizosfera com maior volume de raízes grosseiras e poucos pelos radiculares (BRANCHER et al., 1996), em cultivos hidropônicos para se selecionar genótipos sensíveis ao ácido butírico (KOPP et al., 2010) e na qualidade fisiológica das sementes (NEVES et al., 2007, 2010). Sob esse último aspecto, tem-se observado que os ácidos acético e propiônico reduzem principalmente a germinação das sementes, nos cultivares BR IRGA 409 e Epagri 111, devido a inibição provocada nas enzimas de germinação como a alfa- amilase e fosfatase ácida, (NEVES et al., 2005, 2006). O arroz híbrido vem crescendo em área semeada no Brasil, proporcionando acréscimos de cerca de 20% na produtividade das lavouras. Tendo surgido na China, na década de 1970, atualmente vem sendo plantado em todo mundo, respondendo por 20% da produção mundial total de 412 milhões de toneladas anuais, de acordo com a revista Planeta Arroz (2006). No Brasil a pesquisa com arroz híbrido na EMBRAPA teve início nos anos de 1995 e 1997, embora empresas particulares, como a RICETEC, já haviam lançado seus arrozes híbridos. Dada a importância que o arroz híbrido vem tomando na lavoura orizícola do Rio Grande do Sul assim como a introdução da cultivar de origem argentina Puitá INTA CL associada a falta de pesquisa com referência a sensibilidade da germinação aos ácidos orgânicos em genótipos de arroz, planejou-se o presente experimento, onde sementes de arroz híbrido AVAXI CL e PUITÁ INTA CL foram submetidas ao ácido acético e os parâmetros da qualidade fisiológica das sementes foram analisados. 2 | MATERIAL E MÉTODOS O experimento foi conduzido no Laboratório de Genética Vegetal, do Departamento de Biologia, da Universidade Federal de Santa Maria. Sementes de arroz do híbridoAVAXI CL, fornecida pela RICETEC, safra 2008/2009 foram embebidas

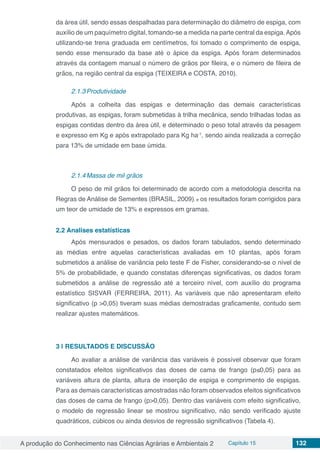

- 35. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 3 24 por 90 minutos em soluções de ácido acético nas concentrações zero,1, 2, 4 e 8 ml L-1 . Após as sementes foram submetidas ao teste de germinação. Foram utilizadas quatro repetições de 100 sementes, por tratamento, colocadas em papel germitest umedecido e postas em câmara de germinação a temperatura de 25ºC, pelo período de 14 dias (BRASIL, 1992). Os valores foram expressos em porcentagem de plântulas normais. Conjuntamente ao teste de germinação foi realizado o índice de velocidade de germinação – IVG. Para o teste de condutividade elétrica foram usados copos plásticos com 75 mL de água destilada e 100 sementes divididas em quatro amostras de 25 sementes, por tratamento, mantidas em temperatura de 25ºC (KRYZANOWSKI et al, 1991). As medidas da condutividade elétrica foram realizadas a 3 e 24 horas após final do tratamento das sementes. O delineamento utilizado foi o totalmente casualizado em 4 repetições por tratamento e as médias foram analisadas pelo teste de TuKey a 5%, constante no programa Statistica 6.0 3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO A tabela 1 demonstra o efeito das diferentes concentrações do ácido acético sobre as sementes de arroz híbrido AVAXI CL e PUITÁ INTA CL. Observa-se que a germinação (G) e o IVG não se alteraram com o incremento da concentração do ácido para o híbrido AVAXI, porém nas concentrações maiores a cultivar PUITÁ INTA CL mostrou-se sensível ao ácido. Resultados semelhantes ainda não foram descritos com relação aos ácidos orgânicos, pois normalmente o aumento nas concentrações de ácidos como acético, propiônico e butírico reduzem os parâmetros de germinação de sementes, conforme descrito por Neves et al. (2007; 2010) e por Kopp et al. (2010). Com relação a não significância do efeito do aumento das concentrações do ácido acético, Tunes et al. (2008) relatam que o incremento dos ácidos orgânicos não afetaram a germinação de sementes de aveia. Concentração (mL L-1 ) G (%) G (%) IVG IVG AVAXI CL PUITÁ INTA CL AVAXI CL PUITÁ INTA CL 0 96a 95a 25a 25a 1 94a 95a 25a 25a 2 92a 89 b 29a 19 b 4 94a 86 b 25a 12 b 8 92a 78 c 27a 09 c Média 93,6 26,2 Tabela 1 – Germinação (G), primeira contagem da germinação (PCG) e IVG, de sementes de arroz híbrido AVAXI CL e PUITÁ INTA CL tratadas com ácido acético nas concentrações zero, 1, 2, 4 e 8 ml L-1 *Valores com a mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%.

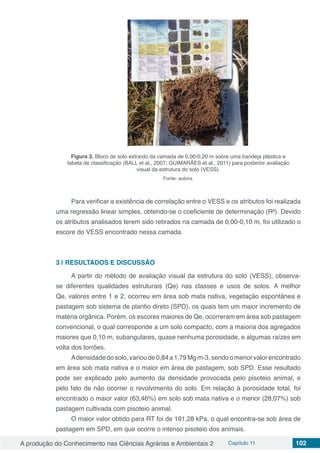

- 36. A produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais 2 Capítulo 3 25 A figura 1 demonstra o efeito do ácido acético sobre a condutividade elétrica de sementes de arroz do híbrido AVAXI CL e PUITÁ INTA CL. Pode-se observar que nas concentrações 1 e 2 mL.L-1 reduzem significativamente a absorbância, enquanto que a concentração de 4 mL.L-1 não difere da testemunha e, por sua vez a concentração de 8 mL.L-1 é a que mais provoca liberação de eletrólitos para a água de incubação. A redução observada nas concentrações menores se deve a possível proteção que o ácido acético promoveu nos eletrólitos da semente, preservando-os, enquanto que os valores maiores demonstram efeito fitotóxico do ácido permitindo a liberação de maior quantidade de eletrólitos para a água. A redução da absorbância ainda não tinha sido observada sob tais condições, mas o aumento é comum devido a concentração de 8 mL.L-1 , nesse caso, do ácido acético tornar-se fitotóxica. Os resultados aqui apresentados com referência ao arroz hibrido, provavelmente deva-se a heterose que os híbridos possuem. Portanto, novos estudos devem ser feitos para se estabelecer uma curva-resposta de sementes híbridas de arroz com relação aos efeitos dos ácidos orgânicos. CE(3horas)= 2,9286x2 - 14,271x + 27,4 R2 = 0,943 CE(24horas)= 4,3571x2 - 24,643x + 50,6 R2 = 0,86 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 1 2 4 8 Concentração do ácido acético (mL L-1 ) Absorbância(mScm-1 g-1 ) Figura 1 – Efeito na condutividade elétrica de sementes de arroz híbrido AVAXI CL submetidas as concentrações 0, 1, 2, 4, 8 mL L-1 de ácido acético. Santa Maria, RS, 2011. 4 | CONCLUSÃO Nas condições do presente experimento o ácido acético não afeta a gerninação, a primeira contagem da germinação e o IVG, assim como não afeta o comprimento e biomassa seca das plântulas de arroz híbrido AVAXI CL A condutividade elétrica é afetada pela ação do ácido acético sobre as sementes de arroz. REFERÊNCIAS BRANCHER, A.; CAMARGO, F.A.O.; SANTOS, G.A. Occurrence of physiological disease in flooded rice fields. Ciência Rural. Santa Maria, v.26, n.1, p.149-151, 1996. CAMARGO, F.A.O.; SANTOS, G.A.; ROSSIELLO, R.O.P.; ZONTA, E. Acúmulo de nutrientes pelo