BIOMOLECOLE - PARTE SECONDA - approfondimento

- 1. 1 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009

- 2. 9. La chimica della vita

- 3. 9.1 Le molecole biologiche si dividono in quattro classi

- 4. 4 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Le biomolecole • 1 •I pochi milioni di sostanze prodotte artificialmente in laboratorio sono poca cosa se confrontate ai quasi mille miliardi di biomolecole prodotte dagli organismi viventi.

- 5. 5 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Le biomolecole • 2 •Nonostante le enormi differenze che esistono tra loro, le biomolecole possono essere suddivise in quatto classi fondamentali: carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici.

- 6. 6 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Le biomolecole • 3 •I carboidrati e i lipidi sono le fonti energetiche per l’organismo. •Le proteine svolgono una funzione strutturale e moltissime altre che lo mantengono in vita.

- 7. 7 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Le biomolecole • 4 •Gli acidi nucleici contengono le informazioni necessarie perché le cellule possano riprodursi e sintetizzare le proteine.

- 8. 8 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Composizione percentuale dell’organismo umano Le biomolecole • 5

- 9. 9 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Le cellule • 1 •La cellula è l’unità base di cui sono formati tutti gli organismi viventi. •Le cellule animali e vegetali sono composte da nucleo, citoplasma e membrana cellulare.

- 10. 10 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Le cellule • 2 •Nel nucleo si trovano il DNA (acido deossiribonucleico) e parte dell’RNA (acido ribonucleico) •Nel citoplasma si trovano, tra l’altro, organuli essenziali come mitocondri e ribosomi.

- 11. 11 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Le cellule • 3 •I mitocondri sovrintendono alla gestione dell’energia cellulare. •I ribosomi provvedono alla sintesi delle proteine.

- 12. 9.2 I carboidrati sono il “carburante” degli organismi

- 13. 13 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 •I carboidrati sono la prima sorgente di energia per gli organismi viventi. •A questa classe appartengono gli zuccheri, tra cui il glucosio, che è prodotto nelle parti verdi delle piante attraverso la fotosintesi clorofilliana. I carboidrati • 1

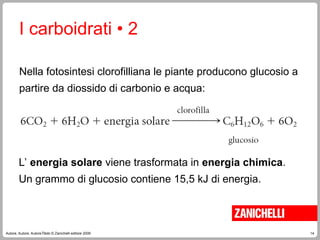

- 14. 14 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 L’ energia solare viene trasformata in energia chimica. Un grammo di glucosio contiene 15,5 kJ di energia. I carboidrati • 2 Nella fotosintesi clorofilliana le piante producono glucosio a partire da diossido di carbonio e acqua:

- 15. 15 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I carboidrati • 3 •I carboidrati possono essere: –semplici (monosaccaridi) –complessi (oligosaccaridi e polisaccaridi)

- 16. 16 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I monosaccaridi • 1 •I monosaccaridi sono gli zuccheri più semplici e in base al numero di atomi di C si dividono in triosi, tetrosi, pentosi, esosi…

- 17. 17 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I monosaccaridi • 2 •Tutti i monosaccaridi hanno un gruppo alcolico (-OH). •I monosaccaridi hanno inoltre un gruppo aldeidico (-CHO) oppure un gruppo chetonico (-C=O).

- 18. 18 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I monosaccaridi • 3

- 19. 19 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 •Gli atomi C asimmetrici sono indicati nella figura con un asterisco. •Le lettere D e L indicano la configurazione assoluta (che è indipendente dall’attività ottica, ad es. il D-fruttosio è fortemente levogiro). I monosaccaridi • 4

- 20. 20 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Per stabilire la configurazione assoluta di uno zucchero confrontiamo la disposizione dei gruppi legati all’atomo di C asimmetrico più lontano dai gruppi aldeidico o chetonico con quella della gliceraldeide: I monosaccaridi • 5

- 21. 21 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I monosaccaridi • 6 •I saccaridi in soluzione acquosa si presentano in strutture chiuse, in equilibrio con quelle aperte. •La forma aperta del D-glucosio è in equilibrio con altre due forme cicliche (anomeri).

- 22. 22 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I monosaccaridi • 7

- 23. 23 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 A temperatura ambiente molti monosaccardi si presentano come polveri bianche inodori. I monosaccaridi • 8

- 24. 24 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I disaccaridi • 1 •I disaccaridi sono formati da due monosaccaridi, uniti mediante un atomo di ossigeno (legame glicosidico). •La formazione del disaccaride è una reazione di condensazione in cui si ha la perdita di una molecola di H2O.

- 25. 25 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Saccarosio (zucchero di canna o di barbabietola): I disaccaridi • 2

- 26. 26 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I disaccaridi • 3 Maltosio (derivante dall’idrolisi enzimatica del malto):

- 27. 27 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I disaccaridi • 4 Cellobiosio (ottenuto per parziale idrolisi della cellulosa):

- 28. 28 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I disaccaridi • 5 Lattosio (componente zuccherino del latte):

- 29. 29 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I polisaccaridi • 1 •I polisaccaridi sono formati dall’unione di molte unità di monosaccaridi naturali. •La maggior parte dei polisaccaridi contiene circa 100 unità. •Nella cellulosa sono unite più di 3000 unità.

- 30. 30 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 L’amido è un polimero dell’α-D-glucosio; è presente nelle patate, nei cereali e costituisce la riserva di carboidrati tipica delle piante. I suoi componenti polimerici sono l’amilosio e l’amilopectina. I polisaccaridi • 2

- 31. 31 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 L’amilosio ha una struttura pressoché lineare derivata dall’unione con legame 1 → 4 glicosidico di circa 300 molecole di α-glucosio. I polisaccaridi • 3 Legame 1→4

- 32. 32 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 L’amilopectina ha una struttura più ramificata: Legame 1→6 I polisaccaridi • 4

- 33. 33 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Il glicogeno è il polisaccaride di riserva degli organismi animali, accumulato nel fegato e nei muscoli. Ha massa molto elevata e una struttura simile a quella dell’amilopectina, ma molto più ramificata. I polisaccaridi • 5

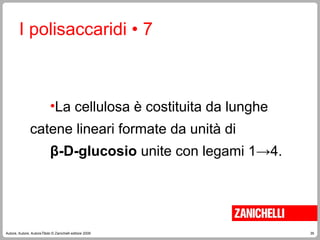

- 34. 34 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I polisaccaridi • 6 La cellulosa è il composto organico più abbondante sulla Terra. Il mondo vegetale, infatti, è costituito in gran parte da cellulosa: il 50% circa del legno è cellulosa.

- 35. 35 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I polisaccaridi • 7 •La cellulosa è costituita da lunghe catene lineari formate da unità di β-D-glucosio unite con legami 1→4.

- 36. 36 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I polisaccaridi • 8 •L’unica differenza chimica tra amido e cellulosa è che nel primo i legami tra unità sono α (1→4) glicosidici e nella seconda sono β (1→4) glicosidici.

- 37. 37 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I polisaccaridi • 9

- 38. 38 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I polisaccaridi • 10 •Questa differenza comporta l’impossibilità da parte dell’organismo umano di digerire la cellulosa perché manca degli enzimi necessari.

- 39. 39 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I polisaccaridi • 11 •La cellulosa è invece digerita dai ruminanti: nel loro stomaco sono presenti dei microorganismi che sintetizzano gli enzimi capaci di idrolizzare i legami β glicosidici.

- 40. 40 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I polisaccaridi • 12 Alcuni polisaccaridi si legano alle proteine delle membrane cellulari formando le glicoproteine.

- 41. 41 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I polisaccaridi • 13 •La classificazione del sangue umano nei quattro gruppi sanguigni A, B, AB, 0 è dovuta alle diverse glicoproteine presenti sulla superficie dei globuli rossi.

- 42. 42 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I polisaccaridi • 14 •Se un organismo riceve sangue non compatibile con il proprio, il suo sistema immunitario riconosce come estranei i globuli rossi con una diversa glicoproteina e sviluppa gli anticorpi che li distruggono. .

- 43. 9.3 I lipidi costituiscono una riserva energetica

- 44. 44 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I lipidi • 1 •I lipidi sono insolubili in acqua, ma sono solubili in solventi organici apolari. •Le loro molecole infatti sono caratterizzate dalla preminenza di una parte idrocarburica, che è apolare.

- 45. 45 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I lipidi • 2 •Sono lipidi: i grassi, gli oli, le cere, le vitamine liposolubili, gli ormoni steroidei, alcuni costituenti delle membrane cellulari.

- 46. 46 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I lipidi • 3 •I lipidi svolgono quindi diversi ruoli nelle cellule: –ruolo di riserva energetica: ogni grammo di sostanza grassa libera circa 40 kJ di energia; –ruolo strutturale: sono i costituenti delle membrane cellulari; –ruolo funzionale: ormoni, vitamine, Sali biliari svolgono funzioni essenziali per la vita.

- 47. 47 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I lipidi • 4 I grassi animali e gli oli vegetali sono i lipidi più diffusi in natura. A temperatura ambiente, i grassi sono solidi, mentre gli oli sono liquidi.

- 48. 48 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I lipidi • 5 Grassi e oli sono trigliceridi, cioè triesteri della glicerina: I trigliceridi si formano dalla reazione di esterificazione della glicerina con tre molecole di acidi grassi, le cui catene R- , R’- , R’’- possono essere sature o insature.

- 49. 49 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I lipidi • 5

- 50. 50 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I lipidi • 6

- 51. 51 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 •I trigliceridi con una percentuale relativamente alta di acidi grassi insaturi, come gli acidi oleico, linoleico e linolenico, sono liquidi a temperatura ambiente. I lipidi • 7

- 52. 52 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 •Gli acidi grassi insaturi naturali hanno configurazione cis intorno ai doppi legami. •Essi sono essenziali nella dieta umana, perché permettono la sintesi delle prostaglandine. I lipidi • 8

- 53. 53 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I fosfolipidi • 1 Mentre i grassi, gli oli e le cere sono esteri di acidi carbossilici (gli acidi grassi), i fosfolipidi sono esteri dell’acido fosforico, H3PO4

- 54. 54 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I fosfogliceridi sono fosfolipidi con una struttura simile a quella di un grasso. Il gruppo X ha spesso natura ionica. I fosfolipidi • 2

- 55. 55 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Le molecole di fosfogliceridi hanno, quindi, una testa ionica e due lunghe code idrocarburiche apolari. I fosfolipidi • 3

- 56. 56 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I fosfolipidi • 4 Le membrane cellulari sono formate da un doppio strato di fosfogliceridi, le cui code apolari sono rivolte verso l’interno dello strato mentre le teste polari sono rivolte verso i mezzi acquosi.

- 57. 57 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 •Nelle membrane cellulari, il doppio strato lipidico isola la cellula dall’ambiente circostante e regola lo scambio dei materiali tra la cellula e l’ambiente extracellulare. I fosfolipidi • 5

- 58. 9.4 Le proteine hanno un ruolo strutturale

- 59. 59 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 •Le proteine sono presenti in ogni tipo di cellula. •Esse hanno sia un ruolo strutturale sia ruoli fondamentali nello svolgimento delle normali funzioni dell’organismo. Le proteine • 1

- 60. 60 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Gli enzimi, molti ormoni e l’emoglobina sono proteine. Le proteine • 2 In figura: modello a sfere e bastoncini dell’emoglobina umana.

- 61. 61 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Le proteine • 3 •Le proteine sono biopolimeri a catena lineare, i cui monomeri sono gli amminoacidi. •Esistono in natura solo una ventina di amminoacidi, ma possono legarsi dando luogo a infinite combinazioni.

- 62. 62 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Le proteine • 4 •I peptidi sono formati da pochi amminoacidi. •I polipeptidi possono contenere fino a 50 amminoacidi. •Le proteine ne possono contenere anche 80000.

- 63. 63 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Gli amminoacidi • 1 L’amminoacido contiene un gruppo amminico -NH2 e un gruppo carbossilico -COOH. Il gruppo R- legato al carbonio è diverso per ciascun amminoacido.

- 64. 64 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Gli amminoacidi • 2 •Ad eccezione della glicina, in cui R = H, tutti gli amminoacidi hanno un atomo C asimmetrico e quindi sono otticamente attivi. •Tutti gli amminoacidi naturali hanno configurazione assoluta L.

- 65. 65 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Gli amminoacidi • 3 L’azoto del gruppo amminico può accettare un protone e diventare -NH3 + , il gruppo carbossilico può cedere un protone e diventare –COO- . Un amminoacido può quindi comportarsi sia da acido sia da base.

- 66. 66 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Gli amminoacidi • 4 •Le proprietà dell’amminoacido dipendono dalla natura della catena laterale –R e in particolare dalla sua polarità o apolarità. •Quanto più la catena è polare, tanto più l’amminoacido interagisce con l’acqua.

- 67. 67 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Il legame peptidico • 1 Nel processo di formazione delle proteine, il carbossile di un amminoacido reagisce con il gruppo amminico di un secondo amminoacido:

- 68. 68 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Il legame peptidico • 2 si libera una molecola d’acqua (reazione di condensazione) e la formazione di un legame ammidico (-CO-NH-), chiamato legame peptidico.

- 69. 69 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Il legame peptidico • 3 •Si è così formato un dipeptide. •Alle sue estremità ci sono un gruppo carbossilico e un gruppo amminico che possono reagire con due amminoacidi. •La catena può quindi allungarsi sia da una parte che dall’altra.

- 70. 70 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Il legame peptidico • 4 •Con venti diversi amminoacidi si può formare un numero infinito di proteine. L’evoluzione ha però selezionato un numero limitato di possibili combinazioni.

- 71. 71 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 La struttura delle proteine •Le proteine sono le biomolecole che svolgono il maggior numero di funzioni diverse, grazie sia alle loro diverse combinazioni di amminoacidi sia al tipo di struttura che assumono nello spazio.

- 72. 9.5 Gli acidi nucleici portano l’informazione genetica

- 73. 73 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Gli acidi nucleici •Gli acidi nucleici sono il DNA e l’RNA. •Sono i depositari dell’informazione genetica, cioè della trasmissione dei caratteri ereditari. •Controllano la sintesi delle proteine.

- 74. 74 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 I nucleotidi • 1 •Sia il DNA che l’RNA sono polimeri lineari le cui subunità fondamentali sono i nucleotidi. •I nucleotidi sono costituiti da: –una base organica azotata, –uno zucchero a cinque atomi di carbonio, –un gruppo fosfato.

- 75. 75 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 Vi sono quattro tipi di base del DNA: due basi puriniche, adenina e guanina, e due pirimidiniche, citosina e timina. I nucleotidi • 2

- 76. 76 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 •Lo zucchero del DNA è il 2- deossiribosio (2-deossi significa che sul carbonio 2 manca l’atomo di ossigeno). •L’RNA ha la stessa composizione del DNA con sole tre differenze. I nucleotidi • 3

- 77. 77 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 1. lo zucchero è il ribosio e non il desossiribosio; 2. la base timina è sostituita dall’uracile; 3. l’RNA ha massa molecolare inferiore a quella del DNA. I nucleotidi • 4

- 78. 78 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 La doppia elica del DNA • 1 •Nel 1953 J. Watson e F. Crick, di Cambridge, proposero la struttura a doppia elica per il DNA .

- 79. 79 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 La doppia elica consiste di due filamenti appaiati di DNA che formano una lunga scala a chiocciola i cui gradini sono le quattro basi A, G, C e T. L’RNA è invece costituito da un singolo filamento. La doppia elica del DNA • 2

- 80. 80 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 La doppia elica del DNA • 3 •Le forze attrattive che tengono appaiati i due filamenti sono prevalemtemente legami a idrogeno tra le basi azotate dei due rami.

- 81. 81 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 La doppia elica del DNA • 4 •L’adenina si lega solo con la timina (A·····T) e la guanina soltanto con la citosina (G·····C).

- 82. 82 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 La doppia elica del DNA • 5

- 83. 83 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 La doppia elica del DNA • 6

- 84. 84 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 La doppia elica del DNA • 7 •Quindi la sequenza di basi lungo un filamento determina la sequenza di basi sull’altro filamento. Si dice che le basi organiche degli acidi nucleici sono “complementari”.

- 85. 85 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 La doppia elica del DNA • 8 Ad esempio, se la sequenza di basi su un filamento è: l’altro filamento deve essere:

- 86. 86 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 La doppia elica del DNA • 9 I due filamenti sono uniti da legami a idrogeno fra le basi puriniche e pirimidiniche:

- 87. 87 Autore, Autore, AutoreTitolo © Zanichelli editore 2009 La doppia elica del DNA • 10 •Nella sequenza di basi azotate risiede il codice genetico, cioè l’insieme di informazioni che permettono alla cellula di svolgere le proprie funzioni, in particolare la riproduzione e la sintesi delle proteine.