Panorama2020

- 1. Panorama de la educación Indicadores de la OCDE 2020 Informe español Ministerio de Educación y Formación Profesional

- 2. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN INDICADORES DE LA OCDE 2020 INFORME ESPAÑOL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL Instituto Nacional de Evaluación Educativa Madrid 2020

- 3. Catálogo de publicaciones del Ministerio: sede.educacion.gob.es/publiventa/ Catálogo general de publicaciones oficiales: publicacionesoficiales.boe.es Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2020. Informe español MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Secretaría de Estado de Educación Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial Instituto Nacional de Evaluación Educativa www.educacion.gob.es/inee Edita: © SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones Edición: 2020 NIPO IBD: 847-20-129-9 NIPO línea: 847-20-130-1 ISBN: 978-84-369-5963-5

- 4. ÍNDICE PRESENTACIÓN..............................................................................................................5 1. LA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LOS RESULTADOS EDUCATIVOS ..............................7 1.1 Formación de la población adulta.......................................................................................7 1.2 Escolarización en educación infantil .................................................................................14 1.3 Acceso y titulación en segunda etapa de educación secundaria .........................................17 1.3.1 Tasas de escolarización en segunda etapa de educación secundaria..................... 18 1.3.2 Tasas de finalización en segunda etapa de educación secundaria ......................... 20 1.4 Acceso y titulación en educación terciaria ........................................................................22 1.4.1 Tasa de acceso en educación terciaria ................................................................. 23 1.4.2 Tasas de graduación de educación terciaria ......................................................... 28 1.5 Movilidad internacional de los estudiantes de educación terciaria ....................................32 1.6 La educación y formación profesional...............................................................................37 2. EDUCACIÓN, MERCADO LABORAL Y FINANCIACIÓN EDUCATIVA...................................45 2.1 Educación y empleo .........................................................................................................45 2.1.1 Situación educativa y laboral de los jóvenes entre los 18 y 24 años ...................... 45 2.1.2 Transición de la enseñanza al mercado laboral..................................................... 48 2.1.3 Tendencias en la transición de la enseñanza al mercado laboral........................... 50 2.1.4 Mercado de trabajo y educación.......................................................................... 53 2.1.5 Tendencias en la relación entre el mercado de trabajo y educación ..................... 58 2.1.6 Beneficios retributivos de la educación ................................................................ 63 2.2 Resultados sociales de la educación .................................................................................65 2.2.1 Seguridad personal y acoso escolar (bullying) ...................................................... 65 2.2.2 Eficacia política e interés en política, en función del nivel educativo .................... 68 2.3 Financiación de la educación............................................................................................70 2.3.1 Gasto en educación por alumno........................................................................... 70 2.3.2 Gasto en educación en relación con el PIB ........................................................... 77 2.3.3 Gasto en educación en relación con el gasto público total.................................... 81 2.3.4 El precio de la educación terciaria para los estudiantes........................................ 83 2.3.5 Recursos económicos invertidos en educación ..................................................... 85 3. EL ENTORNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL APRENDIZAJE ...................................88 3.1 Horas de clase .................................................................................................................88 3.2 Número medio de estudiantes por docente ......................................................................94 3.3 Número medio de alumnos por clase................................................................................99 3.4 Horas de enseñanza del profesorado ..............................................................................102 3.5 Retribuciones del profesorado y los directores ...............................................................107 3.6 ¿Quiénes son los profesores? .........................................................................................112 CONCLUSIONES ......................................................................................................... 117 FUENTES Y NOTAS ACLARATORIAS .............................................................................. 127 ANEXO I. LOS JÓVENES Y LA EDUCACIÓN EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)........................................................................................................................ 128 ANEXO II. LA NUEVA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN (CINE) 2011 ............................................................................................................... 133 ANEXO III. MAPA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL SEGÚN LA CINE 2011.................... 134 BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................ 135

- 5. PRESENTACIÓN La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presenta todos los años una extensa recopilación de estadísticas e indicadores del sistema educativo de los Estados miembros de esta organización que agrupa a los 37 países más desarrollados del mundo, además de otros países asociados. La publicación, denominada Education at a Glance. OECD Indicators (Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE) analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos, su financiación y el impacto de la formación en el mercado de trabajo y en la economía. En esta edición, el tema principal de análisis son los programas educativos de carácter profesional, los cuales juegan un papel fundamental para asegurar una alineación entre la educación y el trabajo, en la transición exitosa al mercado laboral y, de manera más general, en la recuperación económica y del empleo. Además, se analiza especialmente el impacto que la COVID-19 ha tenido en este curso académico, así como las repercusiones futuras que se derivan de la misma. Utilizando como referencia la publicación internacional, en España se elabora el siguiente informe, denominado Panorama de la Educación 2020: Indicadores de la OCDE. Informe español, en el que aparecen los datos de los indicadores más importantes para España en comparación con la media de los países de la OCDE y de los 23 países de la Unión Europea que pertenecen a esta organización. Además, en la mayoría de los indicadores se ofrece información, cuando está disponible, de una serie de países seleccionados por el interés en la comparación con España. Estos países son los siguientes: Francia, Grecia, Italia y Portugal (mediterráneos), Alemania y Países Bajos (centroeuropeos), Finlandia, Noruega y Suecia (nórdicos), Brasil, Chile y México (latinoamericanos), Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido (anglosajones) y Japón (asiático). La simplificación de las tablas y cuadros pretende facilitar la lectura y resaltar lo más relevante desde la perspectiva española. El informe está dividido en tres capítulos. El primero lleva por título "La expansión de la educación y los resultados educativos", y en él se analiza la formación de la población adulta, su evolución y el contraste con el nivel de educación alcanzado por la población joven en el rango de 25 a 34 años, atendiendo también al género. Dado que los programas de educación vocacional son el tema transversal, se describe también a la población cuya máxima cualificación es de carácter profesional. A continuación, se desarrolla la escolarización y los resultados de las etapas educativas no obligatorias: la educación infantil, la segunda etapa de educación secundaria y la educación terciaria. En el análisis de la educación infantil, se estudia la escolaridad por ciclo y edad, así como la titularidad de los centros educativos y la ratio de niños y niñas por educador. Las tasas de escolarización y de finalización en la segunda etapa de educación secundaria son la base para el análisis de este nivel educativo, en el que se hace especial énfasis en la diferencia entre los programas generales y profesionales. En educación terciaria, se estudian las tasas de acceso y graduación por nivel de educación y el perfil de los estudiantes que se gradúan, atendiendo de nuevo a la distribución por género. En este caso, los ciclos cortos de educación terciaria se analizan en mayor profundidad, dado el carácter profesional que tienen en casi todos los países. Después se estudia la movilidad internacional de los estudiantes en educación terciaria y su matrícula en los programas de ciclo corto, grado, máster, doctorado y equivalentes. Se incluye también la revisión del origen de los estudiantes internacionales y la proporción de estudiantes nacionales que salen fuera de su país para realizar estudios superiores. Por último, se finaliza con un epígrafe sobre el alumnado que participa en programas de carácter vocacional y las características de estos programas en el contexto internacional. Los datos referentes al nivel de formación de la Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 5

- 6. población adulta corresponden a 2019, mientras que los de acceso, titulación y movilidad corresponden a 2018. En el segundo capítulo, denominado "Educación, mercado laboral y financiación educativa", se estudia la educación y el empleo, atendiendo a una de las principales preocupaciones de la sociedad actual: la transición de la enseñanza al mercado laboral y la relación de las tasas de empleo con los diferentes niveles de educación, con especial atención a la población que no sigue formándose y está desempleada o inactiva; se relaciona el nivel de educación con las tasas de empleo, los salarios y las diferencias entre hombres y mujeres; se profundiza en los resultados sociales de la educación, prestando especial atención al acoso escolar y la eficacia e interés políticos, y se analiza el gasto anual público y privado por alumno en instituciones educativas de primaria a terciaria y la variación de este gasto entre 2005 y 2017. También se analiza la proporción de la riqueza nacional que se dedica a educación, o lo que es lo mismo, el gasto en educación en relación con el PIB y con el gasto público, tanto en España como en los países de la OCDE y de la Unión Europea, así como el gasto según administración de gobierno (central, regional o local). Por último, se presenta la información sobre el coste económico que supone para el alumnado cursar estudios de educación terciaria, así como las ayudas económicas que tienen a su disposición en forma de becas, préstamos o subvenciones. Este capítulo contiene datos de 2019 para los indicadores relacionados con el mercado de trabajo, de 2018 para los relacionados con el nivel de educación y los salarios y de 2017 para la financiación educativa. En el tercer capítulo, titulado "El entorno de los centros educativos y el aprendizaje", se analizan las horas de clase del alumnado de educación primaria y primera etapa de educación secundaria en comparación con los países seleccionados de la OCDE y de la Unión Europea. También se estudia la ratio de alumnos por profesor, la media de alumnos por clase y su evolución, así como las horas que los profesores dedican a impartir clase y el porcentaje de tiempo que estas suponen sobre las horas totales de trabajo. Además, se describe el salario del profesorado como aspecto de especial relevancia en su vida laboral, que, junto al tamaño de la clase y las horas de enseñanza, aportan las claves de la distribución de los recursos financieros asignados a la educación; este salario se compara con el de los directores de los centros educativos y con el del conjunto de los trabajadores con nivel de educación similar, analizando su evolución en los últimos años. El capítulo concluye con el estudio de la distribución del profesorado por edad y por género. Los datos que presenta este capítulo varían entre 2018 y 2020 en función del indicador. La redacción y los análisis de este informe español han sido realizados por el equipo de indicadores del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), con el apoyo técnico del resto del personal del INEE. Por último, hay que agradecer a la Subdirección General de Estadística y Estudios del MEFP su colaboración, ayuda y apoyo permanente. Para consultar aspectos técnicos, anotaciones y ampliar la información, véase el apartado “Fuentes y notas aclaratorias” al final de esta publicación. Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 6

- 7. 1. LA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LOS RESULTADOS EDUCATIVOS Este capítulo presenta en primer lugar el nivel de formación de la población adulta y analiza la participación y la progresión a lo largo de todo el sistema educativo, desde la educación infantil hasta la educación terciaria. Incluye indicadores sobre escolarización, progresión y la finalización de los estudiantes en cada nivel y programa educativo. Este capítulo puede proporcionar un contexto para identificar áreas donde la intervención política es necesaria para abordar problemas de inequidad, por ejemplo, o para fomentar la movilidad internacional. En un último epígrafe se analizan los programas de educación y formación profesional desde el punto de vista de los estudiantes que participan en estos programas educativos, las características de los mismos y la transición hacia otros niveles de educación. 1.1 Formación de la población adulta El nivel educativo de la población es uno de los factores más claramente vinculados con la obtención de resultados sociales y económicos positivos tanto para los individuos como para las sociedades modernas. El objetivo de los Estados es poder ofrecer a su ciudadanía la posibilidad de conseguir una educación de calidad que fomente la movilidad social, por lo que eliminar las desigualdades en el acceso a las oportunidades de aprendizaje es uno de los retos fundamentales de todos los países en la actualidad. El nivel educativo de la población es la distribución de la misma según el nivel educativo alcanzado y se establece mediante la consecución de una cualificación formal de ese nivel. A menudo se utiliza como indicador del capital humano y del nivel de competencias de la población. Además, para los individuos, conseguir un nivel educativo más alto se relaciona con un mejor estado de salud, un mayor compromiso social y unas tasas de empleo y retribuciones más altas. Igualmente, se vincula positivamente con una mayor participación en programas formales y no formales de educación para adultos. Gráfico 1.1 (extracto de la Tabla A1.1 y OECD, Education at a Glance [database]) Evolución del nivel de formación de la población adulta (25–64 años) (2000, 2009 y 2019) 61,4 48,4 38,7 34,4 26,2 21,9 33,0 24,2 18,3 15,9 21,6 22,7 43,8 44,7 42,3 46,1 48,5 44,8 22,7 30,0 38,6 22,3 29,5 39,6 20,9 27,4 37,4 0 20 40 60 80 100 2000 2009 2019 2000 2009 2019 2000 2009 2019 Educación terciaria Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria Educación infantil, primaria y primera etapa de educación secundaria España OCDE UE23 % Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 7

- 8. Durante el periodo 2009-2019, el porcentaje de población adulta española con estudios inferiores a la segunda etapa de educación secundaria se ha reducido en 9,7 puntos porcentuales, pasando del 48,4 % al 38,7 %; sin embargo, dobla el de la UE23 (18,3 %). A lo largo de los últimos diez años, el porcentaje de adultos que posee como máximo nivel de estudios la primera etapa de educación secundaria ha decrecido en la mayoría de los países de la OCDE, especialmente en aquellos que partían de una situación menos favorable. En España ha pasado del 48,4 % en el año 2009 al 38,7 % en el 2019. Sin embargo, a pesar de esta mejoría, la cifra sigue quedando alejada de la media de la OCDE (21,9 %) y de la UE23 (18,3 %) (Gráfico 1.1). Si comparamos con la situación en el año 2000, España ha reducido en más de 20 puntos este porcentaje, mientras que la OCDE y la UE23 lo reducen en torno a 13 y 15 puntos, respectivamente. El nivel de educación terciaria es el que presenta menos diferencias y muestra una situación más positiva para España. En este caso, la proporción de población con el nivel de educación terciaria en España (38,6 %) se sitúa entre las medias internacionales (OCDE, 39,6 %; UE23, 37,4 %). En los tres casos, entre 2009 y 2019 se han producido incrementos similares que varían entre 8 y 10 puntos porcentuales. Sin embargo, la población con estudios de segunda etapa de educación secundaria presenta las diferencias porcentuales más significativas entre España y las medias internacionales. Por un lado, en España solamente el 22,7 % tiene como titulación máxima la segunda etapa de educación secundaria, mientras que la media de la OCDE alcanza el 42,3 % de la población y el 44,8 % en la UE23. Estas diferencias se deben a que la mayor parte del alumnado español elige cursar Bachillerato, el cual tiene un propósito claro de preparación para estudios superiores, siendo menos los que optaron por una Formación Profesional de Grado Medio. La evolución de los últimos años en las tasas de acceso y titulación en ciclos formativos de Grado Medio no parece indicar que a corto plazo vayan a producirse cambios significativos en este nivel de educación (MEFP, 2020b). Gráfico 1.2 (extracto de la Tabla A1.1) Nivel de formación de la población adulta (25–64 años) (2019) Nota: El año de referencia de Chile es 2017 y el de Brasil 2018. 20,4 9,2 9,7 17,5 16,4 32,3 20,4 38,7 19,6 21,9 18,3 26,0 13,3 47,8 32,6 37,8 47,0 60,2 42,5 6,3 12,3 15,0 14,6 7,2 13,3 10,0 15,9 12,8 27,0 3,4 18,2 33,7 9,8 34,6 17,9 38,0 26,1 24,6 18,3 32,0 9,4 32,5 27,0 32,8 15,1 53,4 7,7 8,6 32,7 3,6 20,4 47,3 2,6 0,9 59,1 52,7 48,3 45,9 44,1 44,0 47,2 40,4 38,6 37,9 39,6 37,4 31,9 29,9 26,2 25,2 19,6 18,4 18,3 0 20 40 60 80 100 Educación terciaria Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria - sin distinción Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria - vía profesional Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria - vía general Educación infantil, primaria y primera etapa de educación secundaria % Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 8

- 9. En los países con bajos porcentajes de población que solo alcanza estudios básicos, la proporción de titulados en educación terciaria y la de los titulados en secundaria y postsecundaria no terciaria suele estar equilibrada. La distribución por nivel de estudios de la población adulta entre 25 y 64 años y la comparación por países se pueden ver en el Gráfico 1.2. En esta ocasión, la población con nivel de segunda etapa de educación secundaria1 se ha dividido en dos grupos según la orientación de la titulación: vía general o vía profesional. Se observa que un número importante de los países seleccionados presenta cierto equilibrio entre la población con estudios de educación terciaria y la población con estudios de segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria, con diferencias en torno a los 5 puntos porcentuales. Sin embargo, existen destacadas excepciones como Irlanda, España y Reino Unido donde la población con estudios terciarios es claramente superior o Alemania, Italia, Chile y Brasil, donde la población con estudios de segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciara es mayoritaria en esta comparación, con diferencias superiores a 15 puntos porcentuales en todos los casos. Irlanda (59,1 %) y Japón (52,7 %) son los países con mayor proporción de adultos con estudios superiores. El nivel de segunda etapa de educación secundaria suele preparar a la población para acceder a la educación superior (vía general) o para acceder directamente al mercado laboral (vía profesional). Por ello, es más común que la población con este nivel educativo tenga una titulación por una vía profesional que por una vía general (27,0 % frente a 15,9 % en la media de la OCDE). Este patrón se repite en países como Alemania, Finlandia o Países Bajos. Sin embargo, hay excepciones donde las titulaciones por una vía general son mayoritarias. Es el caso de Chile, México, Grecia y, en menor medida, España, donde el 13,3 % de la población tiene una titulación de segunda etapa de educación secundaria general y un 9,4 % ha obtenido el mismo nivel educativo por la vía profesional. Los países que presentan mayor proporción de población con nivel inferior a segunda etapa de educación secundaria son México (60,2 %) y Portugal (47,8 %). En este caso, Estados Unidos y Finlandia son los únicos países analizados con proporciones por debajo del 10 %. Dentro del grupo con educación terciaria (Gráfico 1.3), el análisis por nivel educativo también presenta diferencias importantes. España tiene un 11,7 % de adultos entre 25 y 64 años con estudios de ciclo corto, porcentaje superior a la media de la OCDE (7,3 %) y a la media de la UE23 (5,4 %). Esta diferencia puede explicarse por los altos porcentajes de población con un nivel de grado o equivalente en algunos países, tanto de la OCDE como de la UE23; mientras que esta población supone en España un 10,6 %, en algunos de los países analizados supera el 20 %, como es el caso de Irlanda (34,5 %), Estados Unidos (24,1 %), Reino Unido (23,6 %) y Países Bajos (23,5 %). El caso de Japón es diferente, pues teóricamente los titulados en grado suponen un porcentaje elevado, un 31,3 %, pero en este porcentaje están también incluidos los titulados en máster o en doctorado. En el conjunto de países analizados se puede observar que tan solo España y Francia muestran mayores porcentajes de titulados en ciclos cortos que en grado o equivalente. En algunos países como Alemania, Grecia, Italia o México este porcentaje no supone más del 2 % de la población. El conjunto de la población con nivel de grado o equivalente es mayoritario en casi todos los países. Destacan Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, Grecia, Brasil y México, con diferencias 1 En España, la primera etapa de educación secundaria se corresponde con los tres primeros cursos de la ESO y la segunda etapa de educación secundaria se corresponde con el curso de 4.º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio o equivalentes. Para más información consultar la clasificación CINE 2011 de la UNESCO. Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 9

- 10. superiores a 10 puntos porcentuales con el resto de grupos de población con estudios terciarios en cada uno de estos países. De media, en los países de la OCDE, el 18,0 % de la población tiene este nivel de estudios, mientras que representa al 15,0 % de la población de la UE23. Italia y Portugal son los únicos casos donde la proporción de adultos con estudios de grado queda por debajo del 10 %. España, Francia, Italia y Portugal son los únicos países, entre los analizados, en los que el porcentaje de población adulta con estudios de máster o equivalente supera a los que ostentan un título de grado o equivalente, debido, entre otras causas, a la estructura de los estudios terciarios en España antes del proceso de Bolonia. En España, la población que posee una titulación de máster o equivalente dentro de la población con educación terciaria es la más numerosa, llegando a suponer un 15,5 % de la población de entre 25 a 64 años. España, Francia, Italia y Portugal son los únicos países analizados en los cuales el porcentaje de población con estudios de máster o equivalente supera al porcentaje de la población que ostenta un título de grado o equivalente. Ello es debido, entre otras causas, a la estructura de los estudios terciarios en España antes del proceso de Bolonia, pues la titulación de Licenciatura pasó a clasificarse como CINE 7 dentro de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (UNESCO, 2012). Aun así, la media de la UE23 muestra un equilibrio entre estos dos grupos, con un 15,0 % de la población que posee un grado o equivalente y un 15,8 % de población con un máster o equivalente. En el caso de los países latinoamericanos incluidos en este informe se puede observar cómo los estudios de máster tienen muy poco peso dentro de la población, suponiendo un 0,8 % en Brasil, un 1,6 % en México y un 1,7 % en Chile. Gráfico 1.3 (extracto de la Tabla A1.1) Distribución de la población adulta con estudios terciarios por nivel alcanzado (25–64 años) (2019) Nota: El año de referencia de Chile es 2017 y el de Brasil 2018. En Chile los titulados en doctorado están agregados a los titulados en máster o equivalente. En Portugal no se aplica la categoría de ciclo corto. En Japón los titulados en máster y doctorado están contenidos en los titulados en grado. En Brasil los titulados en ciclo corto están contenidos en los titulados en grado. El informe internacional no solo se centra en describir a la población adulta en su conjunto sino que pone el foco además en diferentes tramos de edad para destacar las diferencias que se dan entre los adultos más jóvenes (25-34 años). Este grupo de edad tiene en general una situación más positiva si se compara con tramos de edad mayores o con el total de la población que se ha analizado hasta ahora. 8,4 21,4 10,7 9,9 10,3 11,1 10,0 2,1 7,3 11,7 14,6 5,4 1,7 0,6 8,7 0,5 34,5 31,3 24,1 23,6 18,4 19,7 17,9 23,5 18,0 10,6 10,6 15,0 22,6 15,9 7,0 14,7 4,7 17,4 16,1 14,5 11,6 12,3 16,1 12,0 14,4 13,9 13,1 15,5 11,8 15,8 6,7 12,0 18,3 1,7 14,4 0,8 1,6 1,7 1,9 1,3 1,2 1,2 1,6 0,8 1,2 0,8 0,9 1,1 0,8 1,4 0,9 0,5 0,2 0,1 0 10 20 30 40 50 60 70 Ciclo corto de educación terciaria Grado o equivalente Máster o equivalente Doctorado o equivalente % Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 10

- 11. En España, el nivel de estudios de la población de 25 a 34 años mejora respecto a la de 25 a 64 años, reduciéndose el porcentaje de la población con estudios básicos y aumentando el de la población con educación terciaria. Tanto en España como en los países de la OCDE y de la UE23 el nivel de cualificación mejora cuando se tiene en cuenta un grupo de edad más joven (25-34 años). De esta forma, en España el porcentaje de población con estudios básicos en esta franja de edad baja al 30,2 %, en la OCDE al 15,5 % y en la UE23 al 13,2 %. Con respecto a 2009, esta proporción se ha reducido en 5,2 puntos porcentuales en España, 4,5 puntos porcentuales en la OCDE y 3,7 puntos porcentuales en la UE23. Al igual que la diferencia de cohorte de edad, la progresión en el tiempo muestra una mejora constante de la situación (Gráfico 1.4). En lo que se refiere al porcentaje de población de esta cohorte de edad con estudios de segunda etapa de educación secundaria, las diferencias entre España (23,3 %) y las medias internacionales (OCDE, 40,0 %; UE23, 42,5 %) siguen siendo significativas. La progresión ideal en España consistiría en aumentar este grupo reduciendo el porcentaje de población que no llega a alcanzar este nivel educativo. Gráfico 1.4 (extracto de la Tabla A1.2 y OECD, Education at a Glance [database]) Evolución del nivel de formación de la población adulta (25–34 años) (2000, 2009 y 2019) Los porcentajes de población de 25 a 34 años de edad con educación terciaria han aumentado en España desde el año 2000, pasando del 34,0 % al 46,5 %. Este porcentaje supera levemente el de las medias internacionales de la UE23 (44,3 %) y de la OCDE (45,0 %), que también han crecido, aunque sin superar los 20 puntos porcentuales de diferencia. En este mismo grupo de edad, la distribución por nivel educativo y género (Gráfico 1.5) presenta diferencias importantes: una mayor proporción de mujeres alcanza el nivel de educación terciaria en todos los países de la OCDE, mientras que es más común que la proporción de hombres que no llega o solo alcanza la segunda etapa de educación secundaria sea mayor que la de las mujeres. En España, la diferencia entre la proporción de hombres y la de mujeres con nivel de educación terciaria o que no supera la primera etapa de educación secundaria está por encima de los 10 puntos porcentuales en ambos casos, a favor de las mujeres en el nivel de educación terciaria y de los hombres en el nivel de la primera etapa de educación secundaria o inferior. Las medias internacionales de OCDE y UE23 presentan una situación similar, aunque en el caso en el que no se supera la primera etapa de educación secundaria estas diferencias se sitúan entre 3 y 4 puntos porcentuales (Gráfico 1.3). Para el nivel de educación terciaria, Finlandia, Noruega y Portugal presentan las proporciones más dispares entre hombres y mujeres, mientras que para el nivel 44,4 35,4 30,2 24,4 20,0 15,5 22,5 16,9 13,2 21,6 25,2 23,3 50,2 44,3 40,0 53,1 48,4 42,5 34,0 39,5 46,5 26,4 36,3 45,0 24,4 34,7 44,3 0 20 40 60 80 100 2000 2009 2019 2000 2009 2019 2000 2009 2019 Educación terciaria Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria Educación infantil, primaria y primera etapa de educación secundaria España OCDE UE23 % Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 11

- 12. inferior a segunda etapa de educación secundaria destacan Brasil, España y Portugal entre todos los países analizados en este informe. Las disparidades de género se han incrementado entre 2009 y 2019 en la mayoría de los países de la OCDE y, aunque las mujeres presenten niveles educativos más altos, las diferencias en los campos de estudios son importantes: las mujeres predominan en los campos de salud y bienestar, pero están infrarrepresentadas en los ámbitos científicos, tecnológicos, de ingeniería y matemáticas, es decir, los ámbitos STEM (ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas) (OECD, 2019b). Gráfico 1.5 (extracto de la Tabla A1.2) Distribución por género de la población adulta (25–34 años) en función de su nivel educativo (2019) Nota: El año de referencia de Chile es 2017 y el de Brasil 2018. Las diferencias de género también están presentes en el tipo de programas que siguen tanto hombres como mujeres, como puede verse en el Gráfico 1.6 que muestra la proporción de mujeres entre los adultos con segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria (vía profesional) como nivel educativo máximo. Gráfico 1.6 (extracto de la Figura A1.4) Proporción de mujeres entre los adultos con segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria (vía profesional) como nivel educativo máximo, por grupo de edad (2019) Nota: El año de referencia de Chile es 2017. 11,5 7,4 16,1 13,0 8,0 6,4 13,8 10,9 19,8 15,0 18,2 14,3 14,1 11,1 35,5 24,8 17,2 13,7 15,1 11,3 14,4 10,6 10,2 7,0 29,9 19,8 16,5 13,2 13,7 12,6 26,8 20,8 49,3 48,1 37,0 28,2 20,8 20,4 35,4 31,9 46,0 38,8 41,9 35,1 40,3 27,2 40,8 29,5 42,3 36,6 23,9 22,8 44,4 35,4 47,3 37,3 50,6 39,4 55,5 43,1 40,6 35,2 53,2 49,9 54,2 53,0 51,4 45,4 27,7 27,7 45,4 46,9 67,6 72,1 48,5 55,1 46,0 54,8 44,3 54,0 39,9 57,8 41,0 56,2 43,6 52,3 40,6 52,4 38,9 51,3 37,5 51,4 35,1 50,0 34,3 49,9 29,5 45,1 30,3 36,9 32,2 34,4 21,8 33,9 23,0 24,2 17,5 24,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Educación terciaria Segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no terciaria Educación infantil, primaria y primera etapa de educación secundaria % H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H: Hombres M: Mujeres 62,2 50,9 50,8 48,7 47,6 46,9 45,5 44,0 42,4 42,4 41,8 41,5 40,0 37,0 34,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 25-34 años 55-64 años % Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 12

- 13. Para el nivel de segunda etapa de educación secundaria, las mujeres están infrarrepresentadas en los programas con orientación profesional, representando solo el 41,8 % de las personas con este nivel de educación y orientación de programa. Únicamente se da el caso contrario en México (el 62,2 % son mujeres), mientras que en Chile y España la situación es prácticamente homogénea para ambos grupos. Como se ha señalado anteriormente, la preferencia de las mujeres por el campo de salud y bienestar puede explicar esta situación, dado que estos estudios suelen requerir un nivel educativo más allá de la segunda etapa de educación secundaria. Además, las diferencias de género en este sentido se han hecho más grandes en la comparación entre generaciones para casi todos los países analizados. En media para los países de la OCDE, el 45,7 % de la población entre 55 y 64 años con titulación de segunda etapa de educación secundaria de orientación profesional son mujeres, mientras que representan el 41,8 % en el grupo de edad entre 25 y 34 años. Para los países de la UE23 la situación es muy similar (46,8 % para el grupo entre 55 y 64 años y 41,5 % para el grupo entre 25 y 34 años). Entre los países analizados, México, España y Reino Unido son los que han hecho un mayor progreso para reducir estas diferencias. El análisis entre generaciones también presenta otras diferencias importantes sobre la orientación de los programas educativos. En la mayoría de los países, la proporción de adultos con cualificaciones profesionales ha disminuido de generación en generación. Para el nivel de segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria, el 71,6 % de la población entre 55 y 64 años de la OCDE ostenta una cualificación profesional, mientras que representa el 59,4 % de la población entre 25 y 34 años. Esta diferencia es especialmente importante en México (más de 30 puntos porcentuales). Sin embargo, en España, Grecia y Portugal se ha dado la situación contraria y son una proporción mayor en la generación más joven los que tienen una cualificación profesional. En España pasa del 35,7 % en la generación entre 55 y 64 años al 48,9 % en la generación entre 25 y 34 años. La modernización de las empresas y la innovación tecnológica ha podido hacer que las generaciones más jóvenes se hayan decantado por la vía general con el objetivo de continuar hacia los estudios superiores, dado que la demanda de los perfiles profesionales es distinta hoy a la de las generaciones anteriores. Gráfico 1.7 (extracto de la Figura A1.3) Proporción de adultos con cualificación profesional entre los que tienen segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria como nivel educativo máximo, por grupo de edad (2019) Nota:ElañodereferenciadeChilees2017.Entreparéntesiselporcentajedepoblaciónde25 a34 años conuna cualificaciónprofesional ensegunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria. 0 20 40 60 80 100 25-34 años 35-44 años 55-64 años % Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 13

- 14. 1.2 Escolarización en educación infantil A lo largo de las últimas décadas el interés por desarrollar modelos de educación infantil ha sido creciente por diversos motivos y se ha prestado un interés especial en las edades comprendidas entre los 0 y 3 años. En primer lugar, por la función esencial que la educación infantil desempeña en el bienestar del niño y en su desarrollo cognitivo y socioemocional, ya que cursar esta etapa puede contribuir a favorecer la inclusión y a mitigar la desigualdad social, especialmente en niños y niñas de entornos socioeconómicamente desaventajados (OECD, 2017c). Por otro lado, el informe PISA muestra que aquellos estudiantes que han participado en esta etapa obtienen unos mejores resultados generales (OECD, 2016c). Finalmente, la expansión de la misma mejora la conciliación laboral y familiar y ha favorecido la incorporación de la mujer al mercado de trabajo (OECD, 2018d; OECD, 2016e). Como resultado, garantizar la calidad del desarrollo educacional de la primera infancia se ha convertido en una prioridad política en numerosos países e incluso se ha concretado como una de las metas dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO: “de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”. La tasa de escolarización de España en el primer ciclo de educación infantil crece más de 10 puntos porcentuales desde el año 2010 y alcanza el 38,2 %, superior a la media de la OCDE (25,5 %) y de la UE23 (23,6 %). La tasa de escolarización en el primer ciclo de educación infantil en España es del 38,2 %, superior a la media de la OCDE (25,5 %) y de la UE23 (23,6 %). Noruega con 57,3 % y Suecia con 46,3 % son los países con mayor tasa de escolarización en esta etapa; sin embargo, esta queda por debajo del 6 % en Italia (5,2 %), Francia (4,2 %), México (4,0 %) y Japón (2,2 %). No hay datos de Países Bajos, Grecia y Estados Unidos (Gráfico 1.8). En el análisis de estos porcentajes se tiene en cuenta solo los programas educativos de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011), por lo que en algunos países pueden existir porcentajes significativos de niños y niñas escolarizados en programas que no forman parte de esta clasificación. Por ejemplo, en Japón este grupo alcanza el 30,2 %. Gráfico 1.8 (extracto de la Tabla B2.1) Tasas de escolarización en primer ciclo de educación infantil (CINE 01) por tramos de edad y evolución (2010 y 2018) Nota: El dato representado se refiere únicamente a escolarización en programas clasificados dentro del CINE 01. 52,6 57,3 46,3 25,6 39,7 26,3 38,2 26,8 37,7 26,6 33,4 26,6 20,3 25,5 24,4 23,6 14,9 22,1 5,0 5,2 5,1 4,2 2,5 4,0 2,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2018 Noruega Suecia Portugal España AlemaniaFinlandia Irlanda OCDE Brasil UE23 Chile Italia Francia México Japón Menos de 3 años Menos de 1 año 1 año 2 años % Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 14

- 15. La duración de los permisos de maternidad o paternidad y el momento en el cual cada país ofrece la posibilidad de cursar esta etapa influye en la edad en la que los niños y niñas se incorporan al sistema educativo. De los países con datos disponibles para los menores de 1 año, solo España, Irlanda y Portugal presentan tasas superiores al 12 % (solo 9 países ofrecen datos en este tramo de edad). Sin embargo, a la edad de 2 años, para la media de la OCDE, la tasa de escolaridad alcanza el 46,3 %, y en la UE23 el 46,7 %. España, con un 60,0 %, queda por encima de las medias internacionales. Entre los países analizados y con datos disponibles, Suecia y Noruega presentan a esta edad tasas superiores al 88 %, aunque existe una variabilidad importante. Italia, Francia, México y Japón tienen tasas menores al 20 %. Salvo Francia, todos los países analizados en este informe presentan un crecimiento en la tasa de escolarización de los menores de 3 años entre 2010 y 2018. España ha pasado del 26,3 % en 2010 al 38,2 % en 2018, lo que supone un crecimiento de 11,9 puntos porcentuales más, mientras que la media de la OCDE crece 5,2 puntos (20,3 % en 2010). Los mayores incrementos, por encima de 10 puntos, se dan en Portugal, España y Alemania. Estas subidas pueden estar motivadas por el compromiso de los países europeos con los objetivos fijados en Barcelona en el año 2002 por parte de la Unión Europea. Además, se da la situación de que aquellos países con mayores tasas de escolarización de menores de 3 años presentan una tasa de empleo de mujeres superior (OECD, 2018d). España alcanza una tasa de escolarización superior al 96 % en todas las edades del segundo ciclo de educación infantil, pudiéndose considerar que la escolarización es total en dicho ciclo. Gráfico 1.9 (extracto de la Tabla B2.2) Tasas de escolarización en las edades teóricas del segundo ciclo de educación infantil, por edad (2018) La expansión de la educación infantil se generaliza de manera internacional para los años del segundo ciclo de educación infantil. En la OCDE, un 78,1 % de los niños de 3 años está escolarizado. Este porcentaje asciende al 85,3 % en la UE23. En España, a los 3 años la escolarización es prácticamente total, pues supera el 96 %. En lo que respecta a la escolarización a los 5 años, que en el caso de España sería el año anterior a la educación obligatoria, más del 90 % de estos niños está escolarizado en todos los países analizados salvo en Finlandia, donde tan solo un 86,7 % lo está, aunque hay que tener en cuenta que en este país la escolarización es obligatoria a partir de los 7 años. 96,5 97,6 98,2 0,7 78,1 88,6 82,7 27,3 85,3 91,7 84,7 36,2 0,2 96,5 0,8 12,2 71,5 1,2 10,1 61,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 3 años 4 años 5 años 6 años 3 años 4 años 5 años 6 años 3 años 4 años 5 años 6 años España OCDE UE23 CINE 02 CINE 1 % Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 15

- 16. España alcanza una tasa de escolarización superior al 96 % en todas las edades del segundo ciclo de educación infantil, pudiéndose considerar que la escolarización es total en dicho ciclo. Esta situación solo se da, además de en España, en Francia, Irlanda, Noruega y Reino Unido. La proporción de alumnado por titularidad de los centros puede verse en el Gráfico 1.10. El interés en realizar este análisis se fundamenta en el contraste entre la situación de la educación infantil frente a la educación primaria o secundaria en términos de titularidad de los centros. En general, la proporción de alumnos en centros de titularidad privada es mayor en educación infantil, ya sean centros con financiación pública (“centros concertados” en España) o instituciones financiadas de manera privada. En media para la OCDE, el 32,3 % de los niños y niñas asiste a centros de titularidad privada, mientras que para la UE23 es el 27,4 %. España presenta una tasa de escolaridad en centros privados mayor para toda la etapa (37,1 %). La situación es muy diferente a nivel internacional, variando entre el 13,4 % de Francia y el 99,3 % de Irlanda. Gráfico 1.10 (extracto de la Tabla B2.3) Proporción de alumnado en centros de titularidad privada por nivel educativo (2018) Se observa además una clara diferencia entre los dos ciclos que componen la etapa de educación infantil. Para todos los países analizados, con la excepción de Chile, la proporción de alumnado matriculado en centros de titularidad privada en el primer ciclo (CINE 01) es superior a la de segundo ciclo (CINE 02). En España, el 49,0 % está escolarizado en centros de titularidad privada durante el primer ciclo y se reduce al 32,7 % en el segundo ciclo. Las tasas de escolarización en la media de la OCDE son 53,9 % y 33,1 %, y en la media de la UE23 son 44,0 % y 27,4 %, respectivamente. Los países con mayor diferencia en la escolarización por titularidad entre estas dos etapas son Chile (53 puntos porcentuales más en el segundo ciclo), México (52 puntos porcentuales más en primer ciclo) y Portugal (49 puntos porcentuales más en primer ciclo). La calidad de los programas de educación infantil se vincula más que en otras etapas a las ratios entre el personal de los centros y los niños y niñas. En este nivel de educación y en el contexto internacional se habla de “educadores” para referirse a los docentes y pedagogos y de “ayudantes” para referirse al personal de apoyo que ayuda al educador en la gestión de la clase. En cuanto al término “profesor”, se usa preferentemente en las etapas a partir de la educación primaria. En general, el nivel de educación de los ayudantes, normalmente un nivel de segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional, es inferior al de los educadores. IRL JAP ALE POR R.UNI CHI NOR ESP OCDE ITA P.BAJ BRA UE23 SUE MEX FIN FRA CINE 0 99,3 76,4 67,2 61,9 58,6 51,4 49,7 37,1 32,3 28,1 27,8 27,7 27,4 18,2 17,6 15,3 13,4 CINE 02 99,0 76,4 64,9 46,9 53,1 63,2 48,4 32,7 33,1 28,1 27,8 23,0 27,4 17,6 15,3 13,4 13,4 CINE 01 100 73,1 96,3 81,8 9,9 52,0 49,0 53,9 34,4 44,0 20,0 67,8 22,9 0 20 40 60 80 100% Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 16

- 17. Gráfico 1.11 (extracto de la Tabla B2.3) Ratio de niños-educador en equivalentes a tiempo completo, por nivel de educación infantil (2018) Nota:Los datos deFranciaserefieren a centrospúblicos yconcertados. Eldato deIrlandarefleja el número deniños yniñaspor persona de contacto (educadores y ayudantes). En el Gráfico 1.11 se presentan los datos disponibles referidos a las ratios de niños y niñas por educador. La ratio más baja se da en Irlanda con 4,2 niños por educador y Alemania con 7,5 niños para toda la etapa de educación infantil. Las ratios en el segundo ciclo son prácticamente el doble que las del primer ciclo, lo cual es lógico ya que es necesaria mucha más atención y cuidado para los niños y niñas más pequeños. Las medias de España son similares o superiores a las de la OCDE y la media UE23. Concretamente, en España la ratio es de 9,4 para el primer ciclo de educación infantil y de 14,2 para el segundo ciclo. En la media UE23 son 8,0 y 13,8 y en la media de la OCDE 7,5 y 14,3 respectivamente. Si se considera conjuntamente a los educadores y a los ayudantes se puede establecer la ratio entre niños y niñas y personal de contacto. En España es obligatorio tener la cualificación de nivel de educación terciaria y no existe esta distinción; sin embargo, para la media OCDE, en la que hay 14,3 niños por educador en educación preprimaria, si se considera también al personal ayudante (28 %) se reduce la ratio a 11,1 alumnos por cada persona que está en contacto con los niños. 1.3 Acceso y titulación en segunda etapa de educación secundaria Actualmente, se considera que la segunda etapa de educación secundaria es el nivel mínimo para abordar con éxito el acceso al mercado de trabajo y es requisito para acceder a la educación superior. La transición por la educación primaria y primera etapa de educación secundaria es bastante homogénea en todos los sistemas educativos, pero a medida que las personas muestran habilidades o necesidades diferentes, son precisos más programas educativos que den respuesta a esta variabilidad. El desarrollo y fortalecimiento de este nivel educativo, tanto en su ámbito general como en su ámbito profesional, puede hacer más inclusiva y atractiva esta etapa educativa para individuos con preferencias e inclinaciones diferentes. Los programas de formación profesional son una opción atractiva para los estudiantes que buscan opciones de empleos más prácticos o que quieren incorporarse antes al mercado de trabajo (OECD, 2019g); además, en muchos sistemas educativos permite a algunos adultos reintegrarse en un entorno de aprendizaje y desarrollar competencias que aumenten su empleabilidad. Un sistema educativo fuerte en su segunda etapa de educación secundaria garantiza vías flexibles para que los estudiantes puedan cursar estudios superiores o entrar directamente en el mercado de trabajo (indicador B1, Education at a Glance 2020). ALE FIN GRE ITA EEUU UE23 NOR JAP ESP OCDE POR P.BAJ BRA CHI FRA MEX IRL CINE 0 7,5 12,2 11,3 11,0 14,0 12,5 12,0 16,2 16,9 22,4 23,3 23,3 4,2 CINE 02 9,4 9,4 10,2 12,2 12,3 13,8 13,9 14,0 14,2 14,3 15,9 16,2 20,3 22,8 23,3 24,3 CINE 01 4,9 8,0 8,0 9,4 7,5 13,5 10,4 12,2 0 5 10 15 20 25 30 Númerodeniñospordocente Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 17

- 18. 1.3.1 Tasas de escolarización en segunda etapa de educación secundaria En España, la tasa de escolarización de la población entre 15 y 19 años es del 87,2 %, superior a la de la media de la OCDE (84,1 %), aunque por debajo de la media de la UE23 (87,8 %). La segunda etapa de educación secundaria comprende generalmente las edades entre los 15 y 19 años. El Gráfico 1.12 presenta la tasa de escolarización de la población de estas edades, ya que la mayor parte del alumnado está matriculado en programas clasificados dentro de este nivel educativo. España, con una tasa del 87,2 %, se encuentra entre la media de la OCDE (84,1 %) y la de la UE23 (87,8 %). Los países que presentan una tasa por encima del 90 % son Irlanda y Países Bajos, mientras que Brasil y México no alcanzan el 70 %. Gráfico 1.12 (extracto de la Tabla B1.1) Evolución de la tasa de escolarización de la población entre 15 y 19 años (2005, 2010 y 2018) A pesar de que España presenta una tasa de escolarización global entre 15 y 19 años superior a la de la OCDE, la distribución de los alumnos por tipo de programa es muy diferente en cada país (Gráfico 1.13). Alemania, con 29,6 %, y Países Bajos, con 24,3 %, son los países con mayor porcentaje de población en la primera etapa de educación secundaria. España, con 10,4 %, tiene un porcentaje menor que la media OCDE y UE23. En el nivel de segunda etapa de educación secundaria, España tiene escolarizada al 59 % de la población de entre 15 y 19 años. Este porcentaje es similar al de la OCDE (58,3 %) y la media UE23 (61,4 %). En media OCDE, el 21,8 % del alumnado estudia 2.ª etapa de educación secundaria por la vía profesional (son el 37,4 % de los que estudian 2.ª etapa de educación secundaria). En España la media es 12,9 % (el 21,9 % de los estudiantes de 2.ª etapa de educación secundaria). La segunda etapa de educación secundaria es el nivel donde se aprecian diferencias mayores entre países en relación a la formación profesional. En la media OCDE, el 21,8 % (37,4 % de los que estudian 2.ª etapa de educación secundaria) estudia por la vía profesional. En España, la media es 12,9 % (21,9 % de los estudiantes de segunda etapa de educación secundaria). Esto es indicador de que una mayor parte del alumnado en España escoge la vía general (Bachillerato) con el objetivo de acceder a estudios terciarios en la universidad. Los programas de carácter profesional se consideran más efectivos para desarrollar habilidades que permitan acceder antes al mercado laboral, y es cierto que los países con programas de formación profesional más desarrollados y consolidados han sido más eficaces a la hora de 78,1 84,0 81,8 84,2 87,787,2 84,1 87,8 50 60 70 80 90 100 España OCDE UE23 2005 2010 2018 % Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 18

- 19. contener el desempleo juvenil (OECD, 2018a). En los últimos años, España está impulsando diferentes actuaciones como el Plan de Modernización de la Formación Profesional, el cual pretende garantizar una formación y cualificación profesional que facilite la incorporación y la permanencia de la población en el mercado laboral, cubriendo así a las necesidades del sector productivo y dando respuesta a la creciente oferta de puestos de trabajo que requieren una cualificación intermedia. Los países con mayor porcentaje de estudiantes entre 15 y 19 años estudiando por la vía profesional son Italia (40,6 %) y, por encima del 27 %, Noruega, Países Bajos y Finlandia. Los países con mayor porcentaje de alumnado de segunda etapa de educación secundaria en la vía profesional coinciden con los anteriores y tienen más de un 43 % del alumnado estudiando por esta vía. Gráfico 1.13 (extracto de la Tabla B1.2) Tasa de escolarización de la población entre 15 y 19 años por nivel de educación (2018) Nota: Los datos de segunda etapa de educación secundaria de Italia incluyen al alumnado de postsecundaria no terciaria. El dato de ciclo corto de educación terciaria de Reino Unido incluye una pequeña parte del alumnado de grado. Por el contrario, hay países como Grecia y Estados Unidos que no tienen programas específicos de formación profesional. En estos países, la educación y formación profesional se imparte en asignaturas del programa general. La vía profesional también es minoritaria en Irlanda (6,2 %) y Brasil (4,3 %). En este mismo tramo de edad, parte de la población ya está escolarizada en educación terciaria (ciclo corto, grado, máster, doctorado o equivalentes). En la media OCDE, el 11,3 % ya está escolarizado en educación terciaria, mientras que en España son el 17,5 %. El país que mayor porcentaje tiene es Grecia (21,1 %), seguido de Francia (20,0 %). La proporción de alumnado que cursa la vía profesional en segunda etapa de educación secundaria se reduce con la edad, como puede verse en el Gráfico 1.14. En todos los países la mayoría del alumnado escolarizado está en el rango de edad entre los 15 y 19 años. En el tramo de edad entre 20 y 24 años destacan, por encima del 10 %, Finlandia y Países Bajos. Para el tramo de edad a partir de 25 años solo Finlandia queda por encima del 3 %, mientras que el resto de países analizados está por debajo del 2 %. Para estos dos últimos tramos de edad, España presenta unas proporciones del 4,9 % y 0,6 %, respectivamente. 15,3 24,3 21,4 12,1 14,9 19,0 10,4 21,8 4,1 29,6 3,1 1,1 13,6 7,8 6,9 2,8 14,3 7,5 52,3 24,6 44,3 37,7 34,6 36,4 46,1 33,0 39,4 30,5 56,6 34,8 36,5 56,5 36,4 49,5 41,6 27,7 6,2 28,8 20,4 23,5 26,8 27,7 12,9 29,0 22,6 15,0 40,6 21,8 22,9 12,2 4,3 16,3 2,0 1,1 5,1 5,0 1,2 1,3 3,7 7,0 2,0 7,3 1,3 4,7 15,8 14,8 3,0 14,0 9,2 4,0 13,9 2,9 13,0 6,2 21,1 8,0 9,2 11,3 15,9 11,9 7,1 10,0 0 20 40 60 80 100 Primera etapa de educación secundaria Segunda etapa de educación secundaria - vía general Segunda etapa de educación secundaria - vía profesional Postsecundaria no terciaria Educación terciaria de ciclo corto Educación terciaria - grado, máster y doctorado o equivalente % Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 19

- 20. Gráfico 1.14 (extracto de la Tabla B1.2 y Tabla B1.3) Proporción de alumnado escolarizado en segunda etapa de educación secundaria por la vía profesional (2018) Nota: Los datos de segunda etapa de educación secundaria de Italia incluyen al alumnado de postsecundaria no terciaria. 1.3.2 Tasas de finalización en segunda etapa de educación secundaria Para el análisis de la población que completa la segunda etapa de educación secundaria (indicador B3), en la presente edición del informe Education at a Glance 2020 se ha sustituido el análisis de la tasa de graduación por el análisis de la tasa de finalización de este nivel educativo. Ambos indicadores pueden confundirse, y es importante clarificar en primer lugar la diferencia entre estos dos conceptos. Por un lado, la tasa de graduación representa el porcentaje estimado de una cohorte de edad que se espera que se gradúe a lo largo de su vida en un nivel educativo concreto, mientras que la tasa de finalización es el porcentaje de estudiantes que accede a un programa educativo y se gradúa en él tras un número determinado de años. Uno de los retos a los que se enfrentan los sistemas educativos de muchos países es la desvinculación de los estudiantes y el consiguiente abandono del sistema educativo sin haber logrado una titulación que a día de hoy es considerada fundamental. La tasa de finalización puede indicar la eficiencia de los sistemas de segunda etapa de educación secundaria, dado que muestra la proporción de estudiantes que accede a un programa de estas características y que, finalmente, tras un número de años, acaba graduándose en él; sin embargo, no se puede asegurar que un sistema sea inadecuado por tener una baja tasa de finalización, pues los motivos que puedan tener los estudiantes para no graduarse son muy variados. Hay, además, diversos factores que pueden afectar a esta tasa, como los antecedentes educativos de los estudiantes y sus características sociales y económicas (indicador B3). La tasa de finalización se ha calculado utilizando dos metodologías en función de la disponibilidad de los datos. La primera de ellas es la metodología true cohort, que se basa en el seguimiento de una cohorte a lo largo de un número de años, que en este caso corresponde con la duración teórica del programa por la vía general o profesional y, adicionalmente, dos años. Solo los países con encuestas longitudinales pueden proporcionar esta información. La segunda metodología, cross cohort, se basa en el número de estudiantes nuevos que accede a un determinado nivel educativo y el número de graduados en ese nivel tras un número concreto de años que coindice, igualmente, con la duración teórica del nivel. Es importante resaltar que los resultados que se obtienen de ambos cálculos no son comparables entre sí. ITA FIN P.BAJ NOR UE23 POR R.UNI FRA OCDE SUE MEX ALE ESP JAP CHI IRL BRA 15 a 19 años 40,6 29,0 28,8 27,7 26,8 23,5 22,9 22,6 21,8 20,4 16,3 15,0 12,9 12,5 12,2 6,2 4,3 20 a 24 años 2,0 13,2 12,8 6,8 5,1 3,0 5,8 2,5 4,3 4,0 0,5 8,4 4,9 0,3 4,7 0,6 25+ años 0,1 3,3 1,0 0,3 0,6 0,2 1,0 0,1 0,5 0,8 0,1 0,2 0,6 0,0 1,8 0,1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45% Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 20

- 21. Gráfico 1.15 (extracto de la Tabla B3.1) Tasa de finalización de segunda etapa de educación secundaria por tipo de programa (2018) True cohort Cross cohort La tasa de finalización en España en segunda etapa de educación secundaria por la vía general (Bachillerato) es del 82,2 %, y por la vía profesional del 60,0 %, lo que supone una diferencia de 22 puntos porcentuales. La primera parte del Gráfico 1.15 muestra la información según el método true cohort, es decir, realizando un seguimiento del alumnado a lo largo de los años de duración del programa. Según este método, Estados Unidos, con una única vía y con el 92,7 %, es el país donde un mayor porcentaje de alumnado de segunda etapa de educación secundaria finaliza los estudios en el tiempo de duración teórica, llegando al 96,4 % dos años después. En todos los países la vía profesional tiene una tasa de finalización menor que en la vía general. Esto se relaciona, en parte, por el perfil del alumnado que accede a estos estudios. Los países con mayor diferencia entre las dos vías educativas, si se atiende a la duración teórica de los programas, son Noruega e Italia, con más de 25 puntos porcentuales de diferencia. La segunda parte del Gráfico 1.15 utiliza el método cross cohort. Con este método también se detecta que las tasas de finalización de la vía general son más elevadas que las de la vía profesional. La tasa de finalización de España por la vía general es del 82,2 %, mientras que por la vía profesional es del 60,0 %, lo que supone una diferencia de 22 puntos porcentuales entre las dos opciones. En España, por género, la diferencia de la tasa de finalización es de 7,9 puntos porcentuales, ya que el 79,3 % de las mujeres completa sus estudios de segunda etapa de educación secundaria, frente al 71,4 % de los hombres. El porcentaje de estudiantes de segunda etapa de educación secundaria que finaliza es mayor para las mujeres que para los hombres en todos los países. De los países analizados mediante método true cohort, Estados Unidos es el que tiene la tasa de finalización más alta para las mujeres, con un 94,1 %, que alcanza el 96,9 % dos años más tarde. La mayor diferencia entre hombres y mujeres se da en Noruega (16,7 puntos porcentuales), mientras que en Italia y Portugal está por encima de los 10 puntos de diferencia. En España, para cuyo análisis se utiliza la 92,7 92,7 77,2 72,9 75,6 75,9 70,8 74,3 81,0 68,1 73,2 76,1 62,0 72,1 72,6 65,8 68,8 68,4 68,4 77,1 52,0 64,0 76,8 45,8 62,0 57,2 57,1 57,2 53,2 47,6 53,0 0 20 40 60 80 100 Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total EE. UU. Francia Suecia Finlandia Media P. Bajos Chile Italia Noruega Portugal Brasil Tasa de finalización en la duración teórica del programa Tasa de finalización en la duración teórica del programa más dos años % 95,4 93,3 94,9 93,4 79,6 86,7 87,3 77,4 83,4 82,2 60,0 75,3 0 20 40 60 80 100 Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total Víageneral Víaprofesional Total Japón Grecia Media España % Tasa de finalización Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 21

- 22. metodología cross cohort, la diferencia es de 7,9 puntos porcentuales, ya que el 79,3 % de las mujeres completa sus estudios de segunda etapa de educación secundaria, frente al 71,4 % de los hombres. Estas diferencias de género pueden deberse a que la repetición afecta más a los hombres que a las mujeres, incluso si se tiene en cuenta el rendimiento y otros factores y actitudes individuales de los estudiantes (OECD, 2016a). Gráfico 1.16 (extracto de la Tabla B3.1) Tasa de finalización de segunda etapa de educación secundaria por sexo (2018) True cohort Cross cohort 1.4 Acceso y titulación en educación terciaria La OCDE defiende la idea de que la educación terciaria tiene un papel esencial en el desarrollo de las habilidades que permiten a los adultos jóvenes integrarse plenamente en la sociedad. Además, el aprendizaje a lo largo de la vida emerge lentamente como nuevo paradigma en la educación, permitiendo a los estudiantes actualizar sus competencias con el objetivo de responder a las demandas de un mercado laboral en constante evolución. Para dar respuesta a estas necesidades, algunos países han adaptado progresivamente sus programas de educación terciaria para garantizar mayor flexibilidad y dar respuesta a esta nueva demanda: programas terciarios de ciclo corto, grados de duración diversa, etc. Los criterios flexibles de acceso apoyan este aprendizaje a lo largo de la vida y los programas de segunda oportunidad ofrecen nuevas posibilidades para los estudiantes mayores que pueden haber abandonado el sistema educativo o quieran ampliar sus competencias (indicador B4, Education at a Glance 2020). Los diferentes programas de educación se organizan según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011) desarrollada por la UNESCO, y adoptada por todos los países, en la que se distinguen varios niveles de educación terciaria: 1. Educación terciaria no universitaria: programas de educación terciaria de ciclo corto (2-3 años) (CINE 5). Estos programas suelen tener orientación profesional y estar diseñados para proporcionar a los participantes conocimientos, habilidades y competencias profesionales. Por lo general, se basan en la práctica, son específicos para una ocupación concreta y preparan a los estudiantes para ingresar directamente al mercado laboral. En España, este nivel de educación se corresponde con los Ciclos Formativos de Grado Superior. 90,7 94,1 72,4 79,0 71,7 77,0 68,0 76,3 72,1 74,2 64,6 72,9 64,4 72,4 57,8 70,7 53,9 70,5 51,7 62,6 47,9 57,7 0 20 40 60 80 100 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres EE. UU. Francia Suecia Media Finlandia P. Bajos Chile Italia NoruegaPortugal Brasil Tasa de finalización en la duración teórica del programa Tasa de finalización en la duración teórica del programa más dos años % 94,7 95,1 85,8 87,6 81,6 85,2 71,4 79,3 0 20 40 60 80 100 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Japón Grecia Media España % Tasa de finalización Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 22

- 23. 2. Educación terciaria universitaria: comprende los programas de grado o equivalente (CINE 6), los programas de máster o equivalente (CINE 7) y los programas de doctorado o equivalente (CINE 8). 1.4.1 Tasa de acceso en educación terciaria Las tasas de acceso representan el porcentaje estimado de una cohorte de edad que se prevé que acceda a un programa terciario a lo largo de su vida; son también indicador de la accesibilidad de la población a la educación terciaria y del grado en el que dicha población está adquiriendo competencias y conocimientos avanzados. Una tasa de acceso alta implica que se está manteniendo o ampliando el número de trabajadores altamente cualificados. La cohorte de edad para los estudios terciarios de grado y ciclo corto considerada es la de la población menor de 25 años, y para los estudios terciarios de máster y doctorado a la población menor de 30 años. La tasa de acceso global para toda la terciaria se basa igualmente en la población menor de 25 años. Gráfico 1.17 (extracto de la Tabla B4.2 y B4.3) Tasa de acceso en educación terciaria, por nivel de educación y edad típica (2018) España presenta una tasa de acceso a educación terciaria del 64,8 %, significativamente superior a la de las medias internacionales de OCDE (49,3 %) y de UE23 (48,3 %). Destaca sobre todo la diferencia en el acceso a los programas de educación terciaria de ciclo corto. La tasa de acceso por primera vez a educación terciaria varía, para los países analizados, entre el 40,0 % de Grecia y el 71,0 % de Chile. España presenta una de las mayores tasas de acceso, superior a la de las medias internacionales de la OCDE y la UE23 (68,4 %, frente a 49,3 % y 48,3 %, respectivamente). Chile y España son los únicos países analizados con tasas de acceso superiores al 60 %, frente a Suecia y Grecia, que quedan por debajo del 42 %. Si se analiza por nivel de educación terciaria presenta igualmente variaciones importantes (Gráfico 1.17). En 2018, en España, la tasa de acceso estimada a la educación terciaria no universitaria de ciclo corto (CINE 5) alcanza el 26,6 %, cifra más elevada que la media de la OCDE (9,9 %) y de la UE23 (7,3 %). No obstante, el acceso a estos programas varía notablemente entre los países de la OCDE. En algunos, como Chile o Estados Unidos, se espera que alrededor del 30 % de los estudiantes CHI ESP NOR POR R.UNI P.BAJ OCDE UE23 ITA ALE MEX EEUU FIN SUE GRE FRA IRL CINE 5 30,5 26,6 3,4 5,4 7,7 1,5 9,9 7,3 0,7 0,0 3,9 28,6 3,4 25,9 3,6 CINE 6 50,2 43,1 48,8 44,4 49,6 52,1 43,7 43,0 39,5 38,1 40,9 42,5 30,1 64,9 53,6 61,0 CINE 7 5,5 14,5 26,2 23,2 11,1 15,1 14,1 15,7 22,4 20,2 3,4 6,8 4,8 19,8 11,3 38,7 14,0 CINE 8 0,2 1,7 0,8 1,4 1,5 0,6 1,0 1,1 1,0 2,7 0,2 0,5 0,7 0,5 1,2 1,8 1,3 CINE 5 a 8 71,0 64,8 57,1 56,2 54,3 53,1 49,3 48,3 45,9 45,0 44,7 43,7 43,5 41,1 40,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80% Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 23

- 24. acceda a programas de educación terciaria de ciclo corto, mientras en otros, como Países Bajos, Italia o Alemania, el porcentaje es inferior al 2 %. En los países de la OCDE, la tasa de acceso más elevada a educación terciaria les corresponde a los programas de grado o equivalente (CINE 6). En España, accede a estos estudios el 43,1 % de la población menor de 25 años, porcentaje similar a las medias de la OCDE (43,7 %) y de la UE23 (43,0 %). Entre los países las diferencias son importantes, pues oscilan entre el 64,9 % de Grecia y el 30,1 % de Suecia. La tasa de acceso a los programas de máster en España es similar a las de OCDE y UE23. Las tasas de acceso a los programas de doctorado o de investigación solo son superadas por Alemania y Francia. Ofrecer programas de calidad más allá del grado supone para los países la inversión de importantes recursos económicos. En España, la tasa de acceso a los programas de máster o equivalente (CINE 7) para menores de 30 años es del 14,5 %, similar a los porcentajes de la OCDE (14,1 %) y de la UE23 (15,7 %). Las variaciones entre países son también notables. Las tasas más altas se dan en Francia (38,7 %) y Noruega (26,2 %). En cambio, no llegan al 5 % en México y Finlandia. En los programas de doctorado o de investigación avanzada las tasas de acceso son más modestas. España, con una tasa de acceso del 1,7 %, supera a las medias de la OCDE (1,0 %) y de la UE23 (1,1 %). Solo Alemania, con 2,7 %, y Francia, con 1,8 %, superan a España en la tasa de acceso a los programas de doctorado o investigación. Cuadro 1.1. ¿A qué dilemas se enfrentan los estudiantes que acceden a educación terciaria por primera vez? La decisión de los estudiantes de iniciarse en educación terciaria se ve determinada por muchos factores, desde su contexto social, económico y cultural hasta sus intereses, motivaciones y habilidades personales. Aunque los aspirantes no tienen certezas sobre la implicación real que tendrá su decisión en sus futuros ingresos y en su empleabilidad, resulta evidente que invertir en educación terciaria es una inversión segura. Los ámbitos de estudio repercuten en los ingresos futuros y en las tasas de empleabilidad de los estudiantes de educación terciaria. Por un lado, los campos de estudio asociados a una mayor tasa de empleabilidad son ingeniería, construcción y fabricación y tecnologías de la información y la comunicación, cuyos graduados obtienen una empleabilidad del 90 % de media en los países de la OCDE. Por otro lado, los estudiantes de artes y humanidades, ciencias sociales y periodismo se sitúan 7 puntos por debajo, teniendo una empleabilidad del 83 %. Respecto a los ingresos futuros, los estudiantes de los ámbitos de educación, artes y humanidades, ciencias sociales o periodismo pueden esperar menor salario que los estudiantes de ingeniería o tecnologías de la información y comunicación. Por otro lado, para ajustarse a las necesidades del mercado laboral, existen restricciones en el número de plazas (sobre todo en instituciones públicas) en ciertos campos de estudio. Los estudiantes deben, por tanto, considerar las posibilidades de conseguir una plaza y de tener éxito en ese ámbito profesional. Uno de los factores más destacados en la decisión de cursar educación terciaria son los costes de matriculación, así como otros costes directos e indirectos, que varían significativamente entre países. Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 24

- 25. Gráfico A: Mínimo, máximo y promedio anual de los costes de matriculación cobrados por instituciones públicas a los estudiantes nacionales de grado universitario o equivalente (2017- 2018). En un tercio de los países las instituciones públicas no cobran tasas de matriculación a los estudiantes nacionales. En otro tercio de países, los costes son bajos o moderados (por debajo de USD 2600 al año). En el tercio restante son costes elevados, desde USD 3000 hasta 9000 por año); aun así, los beneficios financieros que obtendrán los estudiantes de educación terciaria son mucho mayores que los costes de matriculación que deberán afrontar en un inicio. La opción de estudiar en una institución pública o privada no existe en todos los países. En países como Letonia, Portugal o Estados Unidos, entre una quinta parte y un tercio de los estudiantes (de grado o equivalente) está matriculado en instituciones privadas independientes. En Chile, Japón o Corea, es un 60 %. En algunos países o economías de la OCDE como Canadá, Finlandia, Grecia, Suecia o Inglaterra no existe la opción de matricularse en instituciones privadas independientes. Los estudiantes también pueden contemplar la opción de realizar sus estudios terciarios en el extranjero, aunque esto suele suponer un incremento de los costes y una menor ayuda financiera respecto a los estudiantes locales, lo que puede suponer que muchos estudiantes no escojan esta opción. El proceso de admisión para educación terciaria varía enormemente los países analizados. Por un lado, varía en la centralización: 16 de los países o economías de la OCDE admiten que las instituciones públicas reciban las solicitudes directamente; 11 tienen un sistema mixto y 10 tienen un sistema centralizado. También se encuentran diferencias en dos restricciones de acceso (especialmente en las instituciones públicas): el número de preferencias que se pueden solicitar (que oscila entre 2 en Brasil hasta 24 en Francia y Turquía) y la cantidad de ofertas que se pueden recibir. Los aspirantes deben demostrar su idoneidad de modos distintos. Por lo tanto, su decisión de solicitar una institución o programa concreto se verá afectada por los requisitos y procesos que se le solicite. Los exámenes nacionales o centralizados al final de la educación secundaria superior suelen ser el estándar más común para evaluar a los candidatos, pero su aplicación no es universal (de los 26 países de la OCDE con datos disponibles, 21 utilizan exámenes nacionales o centralizados). 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000 Inglaterra(RU) EstadosUnidos Chile Estonia Canadá Japón Australia Corea NuevaZelanda Letonia Israel PaísesBajos Italia España Suiza Austria Bélgica(Fr.) Francia Alemania Dinamarca Finlandia Grecia Noruega R.Eslovaca Eslovenia Suecia endolaresestadounidensesconvertidosusando PPP Media (o tasa de matriculación más común) Mínimo Máximo Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 25

- 26. Otros criterios utilizados para la admisión de los solicitantes pueden ser la nota media de la educación secundaria (utilizada en 19 de los 29 países de la OCDE con información disponible), una entrevista personal (utilizada en 20 países), la experiencia profesional o la carta de motivación. Fuente: OECD (2020d) “What are the choices facing first-time entrants to tertiary education?” Education Indicators in Focus, No. 73 https://www.educacionyfp.gob.es/inee/publicaciones/publicaciones-periodicas/educacion-indicators-in-focus.html De los estudiantes que acceden a educación terciaria por primera vez en España, el 38,2 % lo hace a ciclos cortos de educación terciaria, porcentaje por encima de la media OCDE (16,6 %). El porcentaje de alumnado que accede estudios de grado o equivalente es de un 50,3 % en España, el más bajo de los países estudiados. La oferta y elección de los estudiantes al terminar la segunda etapa de educación secundaria varía en cada país, y el nivel de educación al que los estudiantes acceden por primera vez en educación terciaria es por tanto diferente. En España, el 38,2 % de los estudiantes accede a ciclos cortos de educación terciaria, valor que está por encima de la media OCDE (16,8 %) y UE23 (13,4 %), y que solo es superado por Chile y Estados Unidos. En España, estas cualificaciones de ciclo corto son la continuación de estudios del alumnado de ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas y del alumnado de la vía general que desea la incorporación más temprana al mercado de trabajo con una titulación de nivel superior. La alta tasa de acceso a educación terciaria a través de los ciclos cortos ha determinado que el porcentaje de alumnado que accede por primera vez a estudios de grado o equivalente sea de un 50,3 % en España (78,7 % en UE23 y 76,9 % en OCDE), la tasa más baja de los países estudiados. La tasa de alumnado que accede a través de estudios de máster o equivalente es del 11,6 %, que está por encima de la media OCDE (6,3 %) y UE23 (7,9 %). Gráfico 1.18 (extracto de la Tabla B4.1) Distribución por nivel de estudios de los estudiantes que acceden por primera vez a educación terciaria (2018) 2,0 8,2 1,7 7,4 0,1 13,4 21,1 16,8 9,4 34,7 14,0 43,6 47,3 38,2 100 98,0 94,4 91,8 86,8 81,5 80,8 78,7 77,6 76,9 76,5 62,9 58,0 54,9 52,7 50,3 5,6 11,4 11,2 19,2 7,9 1,3 6,3 14,0 2,4 28,0 1,5 11,6 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Educación terciaria de ciclo corto Grado o equivalente Máster o equivalente % Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 26

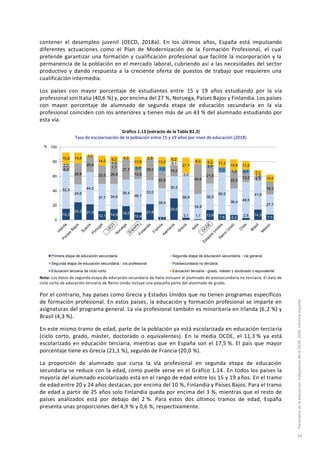

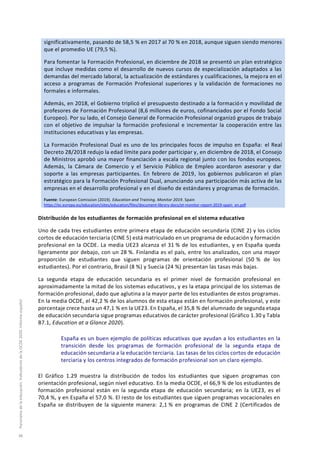

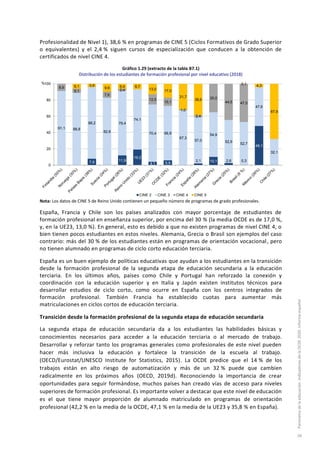

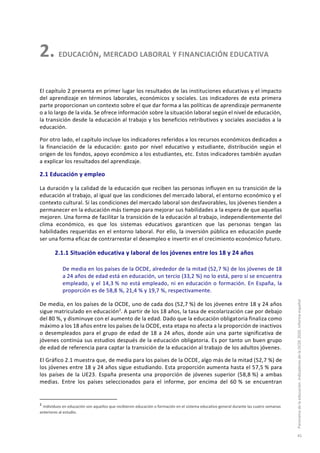

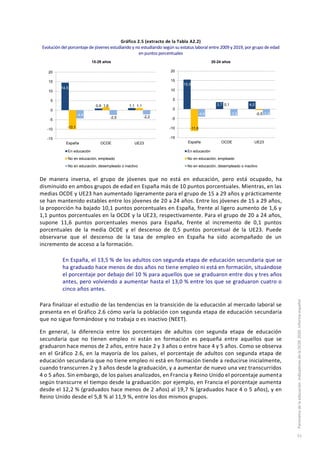

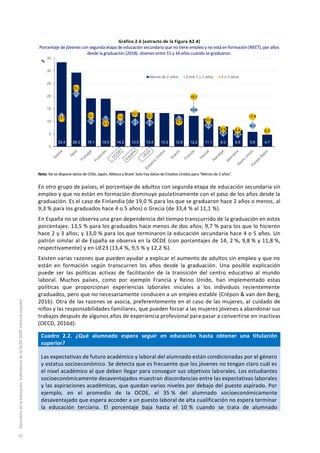

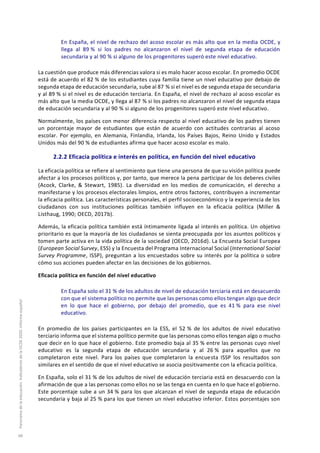

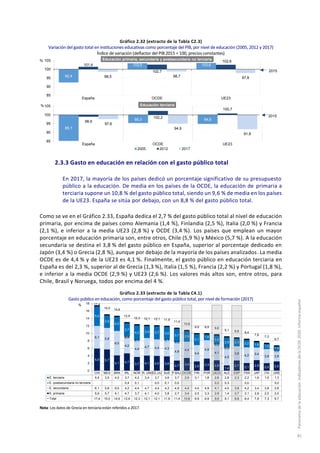

- 27. Los ciclos cortos de educación terciaria dan oportunidad a estudiantes que se han retrasado en su formación o a trabajadores que quieren mejorar su cualificación profesional dentro del objetivo de formación permanente y aprendizaje a lo largo de la vida de los sistemas educativos. En España la media de edad de comienzo es de 24 años. En otras ocasiones, el informe internacional de la OCDE profundiza en el análisis de los niveles superiores de la educación terciaria. Dado el carácter profesional de los ciclos cortos de educación terciaria, en esta edición se detalla más concretamente el perfil de los estudiantes de este nivel educativo así como el análisis de los campos de estudio preferidos por los estudiantes. Los ciclos cortos de educación terciaria son, en la mayoría de los países de la OCDE, de carácter profesional. Siguiendo la intención de profundizar en este tipo de programas educativos, el informe internacional profundiza en esta edición en el campo de estudios elegido y la edad de los nuevos estudiantes de este nivel de educación para identificar el perfil de estudiantes y la motivación para realizar estos programas educativos. La media de edad de comienzo de estos estudios es de 25 años en la OCDE y la UE23. En España son 24 años, superior a los 22 años de media de los estudiantes que acceden por primera vez a educación terciaria. El 73,8 % de los estudiantes que acceden por primera vez a través de los ciclos cortos son menores de 25 años, frente al 66 % de las medias internacionales de OCDE y UE23. Estos ciclos son una oportunidad para los estudiantes que se han retrasado en su formación o para trabajadores que quieren mejorar su cualificación profesional y son parte de la formación permanente y aprendizaje a lo largo de la vida de los sistemas educativos. Las medias de edad más altas están en Irlanda (30 años), Suecia (29 años) y Reino Unido (28 años). Gráfico 1.19 (extracto de la Tabla B4.3) Distribución por campo de estudios de los nuevos estudiantes en educación terciaria de ciclo corto (2018) Nota: Los datos de Japón de tecnologías de la información y la comunicación están incluidas en otras categorías. El campo de estudios con mayor porcentaje de nuevos estudiantes en educación terciaria de ciclo corto en España es el de STEM con un 29,0 %, seguido de ciencias empresariales, administración y derecho con 19,3 % y salud y bienestar con 16,9 %. En la media OCDE también se sigue este mismo orden, mientras que en la media UE23 el programa con mayor porcentaje de estudiantes entrantes es ciencias empresariales, administración y derecho, seguido de las STEM y salud y bienestar. El Gráfico 1.19 está ordenado en función del porcentaje de nuevos estudiantes en el campo STEM y, como puede verse, los sistemas educativos de Noruega, Italia o México se 65,4 53,9 52,0 48,4 41,8 29,0 29,0 27,2 26,7 26,1 23,6 22,3 18,4 16,9 15,6 5,7 4,2 8,0 12,0 4,7 2,6 4,3 3,1 11,0 6,1 4,3 8,9 16,9 11,5 21,3 16,0 19,5 11,5 21,7 9,2 24,5 2,0 1,3 1,2 1,4 3,5 5,3 4,3 13,3 26,0 29,6 19,7 19,3 39,2 22,5 24,3 25,5 25,2 38,7 47,8 12,2 22,1 2,3 2,1 5,5 9,5 8,9 9,3 2,3 11,1 12,3 10,6 6,8 6,0 1,7 11,0 11,7 16,6 10,5 8,8 13,3 16,1 6,1 12,2 13,2 52,5 13,8 26,3 13,6 20,5 14,0 2,7 2,1 6,5 2,6 2,4 2,4 9,2 2,8 2,0 2,4 0 20 40 60 80 100 STEM Programas y cualificaciones generales Educación Salud y bienestar Ciencias sociales, periodismo e información Ciencias empresariales, administración y derecho Artes y humanidades Servicios Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria % Panoramadelaeducación.IndicadoresdelaOCDE2020.Informeespañol 27