Corynébactéries

- 2. GÉNÉRALITÉS. L’ensemble des BG+ irréguliers, non sporulées, non filamenteux et de type respiratoire aérobie ou anaérobie facultatif. Du grec « coryne » qui signifie massue Ces caractéristiques sont propres au genre Corynebacterium (> 40 sp) mais elles sont aussi observées dans d’autres genres. Pour éviter la confusion on parle de corynéforme. La majorité des espèces sont saprophytes et peu pathogène hormis C. diphteriae Les espèces commensales suivantes ont prouvé leur pathogénicité: C. jeikeium C. urealyticum C. glucuronolyticum C. kroppenstedtii Attention toutes les espèces saprophytes peuvent devenir pathogènes sur un terrain débilité

- 3. Classification Aspect Microscopique On les différencie des autres BG+ (Bacillus, Lactobacillus, Listeria, Erysipelothrix) par: Contours irréguliers. Absence de formation de chaînettes (≠ Lactobacillus, Bacillus). Absence de mobilité (sauf pour certaines coryné environnementales). Catalase positive (sauf chez Actinomyces et Arcanobacterium ou elle est négative). Attention risque d’erreur avec Listeria monocytogenes qui peut apparaître irrégulière (recherche de mobilité). La formation de pallissade est assé caractéristique du genre Corynebacterium, alors que les branchements rudimentaires sont plutôt typiques pour les genres Actinomyces et Rhodoc.

- 4. Genres Type respiratoire Catalase Aspect Microscopique Assemblage Corynebacterium Facultatif + classique palissade Dietza Aérobie + coccoïdes Gordonia Aérobie + Rhodococcus Aérobie + coccoïdes Actinomyces Anaérobie préférentielle V branchements rudimentaires Arcanobacterium Anaérobie préférentielle - Arthobacter Aérobie + Brevibacterium Aérobie + Cellulomonas Anaérobie facultatif + ± coccoïdes Dermabacter Anaérobie facultatif + Microbacterium Anaérobie facultatif + ± coccoïdes Oerskovia Anaérobie + Propionibacterium Anaérobie préférentielle + branchements rudimentaires Rothia Anaérobie facultatif + Turicella Aérobie +

- 5. Habitat Quasiment exclusif des animaux ou de l’homme. Les genres anaérobies préférentielles sont saprophytes des muqueuses. Les genres vivants principalement dans l’environnement (Arthobacter, Brevibacterium, Cellulomonas et Microbacterium) comportent malgré celà des espèces spécifiques à l’homme. Certaines espèces du genre Corynebacterium ont une spécificité de niche écologique, certaines sont spécifiques de la sphère ORL, d’autres de la peau, du tractus uro-génital ou des muqueuses conjonctivales.

- 6. Pouvoir pathogène Les corynébactéries sont des constituants de la flore normale cutanée. La relation causale entre une infection et des corynébactéries saprophytes est suspectée en tenant compte des critères suivants: Culture positive sur site normalement stérile. Germe majoritaire à partir d’un site non stérile. Associée à une réaction leucocytaire. L’isolement de C. diphteriae, de C. ulcerans ou d’Arcanobacterium haemolitycum doit toujours être pris en compte.

- 7. Corynebacterium ulcerans et pseudotuberculosis. Génétiquement proches de C.diphteriae. Produisent toxine diphtérique-like. C. ulcerans : ▫ Animaux : mastite (lait cru). ▫ Humain : pharyngite diphtériforme exsudative. C. pseudotuberculosis : ▫ Ovins, Chevaux : abcès, pneumonie, lymphagite caséeuse. ▫ Exceptionnelement : syndrome diphtérique humain.

- 8. C. urealyticum. Flore du tractus urinaire (40 à 50% patients hospitalisés). Corynébactérie non fermentante, lipophile et activité uréasique (entraine l’alcalinisation des urines et la formation de calculs phospho-amoniaco-magnésiens). Donne des infections urinaires chez: ▫ Patients hospitalisés. ▫ ATCD urologique. ▫ Traité par antibiothérapie (2 à 5%). Complication: cystite incrustée à urines alcalines, pyélonéphrite, bactériémie, endocardite. Signes d’IU + culture(-) à germes banales + pH urinaire>7 doit entrainer la recherche de C. urealyticum.

- 9. C. jeikeium. Flore cutanée (zones humides, plis) FdR : ID-, hospition longue, antibiothérapies multiples, matériel étranger. Bactériémies, endocardites, parfois retrouvé dans le LCR, rarement IU.

- 10. C. amycolatum. Peut contaminer du matériel étranger et éventuellement provoquer bactériémie. Corynebacterium.spp de la flore cutanée. Bactériémies, endocardites. Colonisation de matériel implanté. •C. afermentans. •C. jeikeium. •C. minutissimum : erythrasma.

- 11. Corynebacterium.spp de la flore oro-pharyngée. Frottis de gorge, expectora° ou LBA. Parfois colonisation voies aériennes des patients fragilisés. ▫ C. accolens. ▫ C. pseudodiphteriticum (pneumopathie chez BPCO, endocardites). ▫ C. striatum. Corynebacterium.spp de la flore uro-génitale. C. urealyticum : la plus fréquente dans les IU C. amycolatum, C. minutissimum. C. glucuronolyticum : prostatite, épididymite, urétrite.

- 12. • Actinomyces, Propionibacterium, Arcanobacterium : ▫ BG+ fins, courts, branchés ou courtes chainettes. ▫ Saprophytes muqueuses de mammifères. ▫ Ana préférentiels, m. enrichis. ▫ actinomycoses, pharyngites diphtériformes, abcès péri amygdalien + rash cut, ulcères, cellulites, endocardites (Arcanobacterium haemolyticum) • Rhodococcus, Arthrobacter, Brevibacterium : ▫ cocoïdes. ▫ germes telluriques, Brevibacterium spp. : flore cutanée. ▫ Aérobies stricts ▫ infection: plaies souillées, matL implantés, v respi sup. ▫ R. equi : inf° opportunistes graves ID- (abcès pulm, cérébraux, ostéomyélite). Autres corynébactéries.

- 14. INTRODUCTION. Agents de la diphtérie maladie épidémique mortelle. Plusieurs biotypes C. diphteriae : Mitis Gravis Intermedius Belfanti Pas de relation de gravité entre biotypes mitis et gravis

- 15. ÉPIDÉMIOLOGIE. En France maladie d’importation. Dernière grande épidémie en France en 1955 ou elle provoqua plusieurs milliers de morts. Dernière déclaration de diphtérie « endogène » en 1989 en Ariège. Maladie encore endémique des régions tropicales et subtropicales et surtout actuellement des pays de l’est de l’Europe. L’augmentation de la prévalence en France est à craindre du fait ▫ de la perte de l’immunité vaccinale aux âges avancées ▫ de la diminution de la vaccination chez l ’enfant ▫ de l’accroissement des flux migratoire en provenance des pays endémiques.

- 16. Is diphtheria re-emerging? The French point of view. E. Belchior, I. Bonmarin, D. Antona, N. Guiso, E. Badell, O. Patey, D. Lévy-Bruhl. November 2011 - Escaide, Stockholm

- 17. Transmission. Espèce strictement humaine. Contact direct avec la salive ou par portage cutané. Exceptionnellement indirecte à partir d’objet souillé.

- 18. PHYSIOPATHOLOGIE. Se multiplie dans les couches superficielles des épithéliums, du rhinopharynx et des conjonctives. ▫Réaction inflammatoire : Exsudat épais (PN et fibrine) fausses membranes (amygdales). ADP satellites. Absence de bactériémie. ▫Résistance à la phagocytose grâce aux adhésines.

- 19. PHYSIOPATHOLOGIE. Certaines souches de C. diphteriae hébergent un phage ß porteur du gène tox codant pour une exotoxine. Cette exotoxine entraine des symptomes périphériques graves pouvant entrainer la mort.

- 20. PHYSIOPATHOLOGIE. Exotoxine diphtérique : ▫Exotoxine (62kDa) inhibant la synthèse protéique sans tropisme cellulaire spécifique (toxine pantrope). ▫3 domaines: Domaine de fixation aux récepteurs: R. Domaine hydrophobe de translocation à travers la membrane endosomale: T. Domaine enzymatique: E.

- 21. PHYSIOPATHOLOGIE. Exotoxine diphtérique : ▫Fixation à 1 récepteur cellulaire. ▫Internalisation puis libération dans le cytoplasme. Libérée par l’endosome. ▫Cible: transférase ribosomale. ▫Codée par le gène tox porté par le phage ß (acquisition possible). ▫Protéine ToxR = répresseur chromosomique actif qu’ en présence de fer. (Ø Fe toxine produite en fortes quantités = condition de survie dans les sécrétions oro- pharyngée où le Fe est en très faible quantité)

- 22. PHYSIOPATHOLOGIE. C. diphteriae toxine HSPG CD 9 Pro HB EGF mb cytopl intra© extra© C. diphteriae toxine EF2 (Fc élonga°) ADP ribosylase NAD ADP

- 23. CLINIQUE. Les symptomes locaux: • Concernent les souches sécrétantes et non sécrétantes de la toxine diphtérique. • Angine à fausses membranes : ▫ Incubation : 3-5 j. ▫ Invasion : malaise, Fièvre, dysphagie. ▫ État : angine pseudo membraneuse, faciles à enlever, confluentes, adhérentes sur l’amygdales et la luette (pas toujours typique). ▫ Extension laryngée : "croup" dysphonie, dyspnée puis asphyxie.

- 25. CLINIQUE. • Autres formes localisées: ▫ Diphtérie cutanée (fausses membranes sur plaie ou érosion cutanée) ▫ Ozène en association avec Klebsiella ozenae

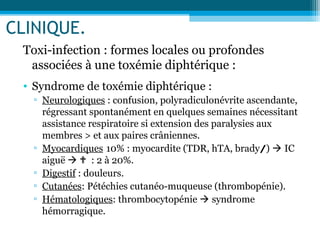

- 26. CLINIQUE. Toxi-infection : formes locales ou profondes associées à une toxémie diphtérique : • Syndrome de toxémie diphtérique : ▫ Neurologiques : confusion, polyradiculonévrite ascendante, régressant spontanément en quelques semaines nécessitant assistance respiratoire si extension des paralysies aux membres > et aux paires crâniennes. ▫ Myocardiques 10% : myocardite (TDR, hTA, brady/) IC aiguë : 2 à 20%. ▫ Digestif : douleurs. ▫ Cutanées: Pétéchies cutanéo-muqueuse (thrombopénie). ▫ Hématologiques: thrombocytopénie syndrome hémorragique.

- 27. CLINIQUE. Forme invasive chez immunodéprimés : ▫ septicémies, endocardites, arthrites septiq, adénites nécrosantes. ▫ Peu ou pas toxinogènes. ▫ : 30%.

- 28. DIAGNOSTIC bactériologique des corynéformes. Prélèvements : • Avant Antibiothérapie, le plus tôt possible. • Acheminement rapide mais bactéries ne nécessitant pas de précautions particulières, e-swab (Amies) <24h • Cas de C. diphteriae: ▫ au niveau des zone inflammatoires et non superficiellement sur les fausses membranes. ▫ Si recherche de portage, prélèvement au niveau du voile du palais et du cavum

- 29. DIAGNOSTIC. Examen Direct : • Tapis de polynucléaires. • Nombreux petits B+ droits ou incurvés, extrémités renflées, en palissade ou lettres de l’alphabet. • Immobiles, non sporulées, non capsulées. • Attention tous les corynéformes n’ont pas cette morphologie (se reporter au tableau 1). • Colorations pouvant aider: Neisser, d’Ersnt Neisser ou Loeffler (coloration spécifique des extrémités).

- 30. DIAGNOSTIC. Culture : • Bactéries non exigeantes. • Croissance à 37 °C en 24-48h. • Milieu peut être rendu sélectif par l’ajout de fosfomycine ou d’acide nalidixique (concerne tous les corynéformes sauf Actinomyces spp., Dermbacter hominis et Rothia dentocariosa). • Les anaérobies préférentielle se cultivent mieux en atmosphère enrichie en CO2. • Il existe des espèce lipophiles dont la croissance est améliorée par l’adjonction de Tween (C. urealyticum et C. jeikeium).

- 31. DIAGNOSTIC. • Pour C. diphteriae, milieu de Tinsdale (Tellurite de K) : colo noires (réduction de la tellurite) entourées d’un halo brun foncé (production d’ H2S par la cystinase de la souche) en 48h. • Attention, non spécifique de C. diphteriae. • 3 aspects: ▫ Grosses colo "R" crénelées, bombées : type Gravis. ▫ Grosses colo " S" bombées, brillantes : type Mitis. ▫ Ptites colo lisses ou rugueuses : type Intermedius.

- 32. DIAGNOSTIC. Recherche toxine diphtérique : • in vivo : mort du cobaye non immunisé en 1-2 j. • in vitro : ▫ Immunoprécipita° en gel : test d’Elek (long 2-6 j) ▫ Attention, les souches a tester ne doivent pas être isolé sur gélose au sang car le fer inhibe la synthèse de la toxine. C. ulcerans et C. pseudotuberculosis peuvent aussi être +) ▫ Immunochromatographie : TDR (15 min, Se Sp 90 -95%) ▫ ELISA ▫ PCR : détection du gène tox. bandelette imprégnée de sérum antitoxine diphtérique ligne de précipita° témoin + Patient (ici +) témoin -

- 33. DIAGNOSTIC. Méthode biochimique : • Galerie API Coryné. ▫ Identifie correctement 90 % des souches testées (quasi totalité de corynébactéries d’intérêt médical) • Pas de méthode Vitek • Pour C. diphteria on note: ▫ Catalase +. ▫ Fermentation du glucose sans production de gaz. ▫ Ø uréase, Ø indole.

- 34. TRAITEMENT. La sensibilité des corynébactéries aux antibiotiques est très variable en fonction des espèces et des souches. 3 groupes en fonction de leur sensibilité aux ß- latamines: ▫ Haut niveau: C. jeikeium C. urealyticum ▫ Modérée: C. diphteriae, C. striatum, C. minutissimum, C. auris, Brevibacterium spp, Dermabacter hominis ▫ Excellente sensibilité: les autres

- 35. TRAITEMENT. Pour C. diphteriae: • Pas de résistance aux Péni mais sensibilité modérée (90% S+ à Péni G) • Résistance à l’aztréonam • 2-15% de résistance à l’érythromycine • 10% de résistance à cipro • 50% de résistance aux C3G. • Clinda : 4% de résistane C. diphteriae, >90% R+ C. ulcerans.

- 36. TRAITEMENT. • Isolement (gouttelettes) et traitement symptomatique. • Sérothérapie si forme toxinique. • Antibiothérapie: ▫ AMX 1g x 3/j (100mg/kg enfant) x 14j ▫ Si Allergies : Macrolides 14j (5j pour AZM) selon antibiogramme. • Vaccination pendant convalescence. • Mesure prophylaxiques et épidémiologique (MDO)

- 37. Pour C. urealyticum: • Résistances fréquentes : β-lactamines et aminosides, • Sensibilité : aux FQ variable, à la vancomycine. Pour C. jeikeium: • Résistance fréquentes: β-lactamines, aminosides et FQ. • Sensible aux glycopeptides.

- 38. • Recommandations BEH 23 / 1998 - CONDUITE A TENIR LORS DE L'APPARITION D'UN CAS DE DIPHTERIE • ESKA 2007 – Précis de bactériologie clinique

Notes de l'éditeur

- #3: Bacillus, Lactobacillus et Listeria BG+ rectilignes.

- #4: Bacillus, Lactobacillus et Listeria BG+ rectilignes.

- #5: Croissance atmo aérobie, croissance fav en atmo enrichies CO2 chez ana pref Catalase positive (négative chez Actinomyces et Arcanobacterium) Attention certaines formes peuvent être coccoïdes La formation de palissade est assez caractéristique du genre Corynebacterium, alors que les branchements rudimentaires sont plutôt typiques pour les genres Actinomyces et Proprionibacterium

- #6: Bacillus, Lactobacillus et Listeria BG+ rectilignes.

- #7: Bacillus, Lactobacillus et Listeria BG+ rectilignes.

- #15: Pas de relation de gravité entre biotypes mitis et gravis

- #29: autres sites non cut muq = tjs nég.